Le Coin de l’agenda du 30 décembre au 19 janvier

Lundi 30 décembre

En Allemagne, il faudra regarder les ventes au détail de novembre.

Aux États-Unis, les promesses de vente immobilières de novembre seront rendues publiques.

Mardi 31 décembre

Marchés fermés au Japon, en Allemagne.

Clôture anticipée à la bourse de Londres et pour Euronext

En Chine, seront publiés les indices PMI officiels de décembre.

Mercredi 1er janvier

Marchés fermés au Japon, en Europe et aux Etats-Unis.

En France, seront connues les immatriculations automobiles de décembre et de l’année 2019.

Jeudi 2 janvier

Marchés fermés au Japon et en Suisse

Il faudra suivre l’indice PMI manufacturier du mois de décembre pour la Chine, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la zone euro.

Vendredi 3 janvier

Marchés fermés au Japon

En France, il faudra regarder l’indice des prix à la consommation de décembre (estimation provisoire).

En Allemagne, il faudra regarder le nombre de demandeurs d’emploi et le taux de chômage de décembre.

Pour la zone euro, la première estimation de l’inflation de décembre sera connue. Les résultats de la masse monétaire M3, du crédit au secteur privé de novembre seront publiés.

Aux Etats-Unis, il faudra suivre l’indice ISM manufacturier de décembre, les dépenses de construction de novembre et le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale des 10/11 décembre.

Lundi 6 janvier

L’indice PMI IHS Markit manufacturier de décembre sera connu pour l’Allemagne, la France, la zone euro et le Royaume-Uni.

Pour l’Allemagne, seront publiées les ventes au détail de novembre.

Pour la zone euro, l’indice « Sentix » de janvier sera publié.

Mardi 7 janvier

L’indice PMI IHS Markit des services de décembre seront publiés pour le Japon, le Royaume-Uni, la France et la zone euro.

Le taux d’inflation de la zone euro (1e estimation) de décembre sera publié. Seront rendues publiques les ventes au détail et la balance commerciale de novembre.

Mercredi 8 janvier

Les résultats des commandes à l’industrie de novembre pour la zone euro seront publiés. Seront également connus les indices du climat des affaires et du sentiment économique du mois de décembre.

L’enquête ADP sur l’emploi privé aux Etats-Unis pour le mois de décembre sera publiée.

En France, il faudra regarder les résultats du commerce extérieur de novembre, l’enquête de conjoncture auprès des ménages de décembre.

Jeudi 9 janvier

En France, sera attendu l’indicateur conjoncture de la Banque de France (3e projection du taux de croissance du PIB pour le 4e trimestre).

Pour l’Allemagne, la production industrielle de novembre sera publiée.

Pour la zone euro, seront communiqués la balance commerciale et le taux de chômage.

Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage de la semaine au 4 janvier.

Vendredi 10 janvier

Au Japon, la consommation des ménages de novembre sera publiée.

Aux Etats-Unis, les créations d’emploi, le taux de chômage et les salaires de décembre seront publiés.

En France, l’indice de la production industrielle de novembre sera publié.

Lundi 13 janvier

Marchés fermés au Japon

Mardi 14 janvier

Aux Etats-Unis, il faudra suivre les prix à la consommation de décembre.

Mercredi 15 janvier

Pour la zone euro, il faut regarder la balance commerciale et la production industrielle de novembre.

Aux Etats-Unis, sera connu l’indice manufacturier « Empire State » de janvier.

En France, l’indice des prix à la consommation de décembre (définitif) sera connu.

Jeudi 16 janvier

En Allemagne, le taux d’inflation de décembre sera publié.

Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage de la semaine au 11 janvier seront communiquées tout comme l’indice d’activité « Philly Fed » de janvier. Les ventes au détail de décembre seront connues ainsi que l’indice NAHB du marché immobilier de janvier.

Vendredi 17 janvier

Pour la zone euro, le taux d’inflation de décembre sera publié.

Aux Etats-Unis, les mises en chantier, le permis de construire de décembre seront publiés tout comme la production industrielle et l’indice de confiance du Michigan (1e estimation).

Vendredi 5 janvier

Pour la zone euro, seront connus le taux d’inflation de décembre et les prix de production de novembre.

Aux Etats-Unis, il faudra suivre les créations d’emploi et le taux de chômage de décembre, la balance commerciale de novembre et l’indice ISM des services de décembre. Seront également publiées les commandes à l’industrie de novembre.

Dimanche 7 janvier

En Chine, seront rendues publiques les réserves de changes de décembre.

Le salon de l’électronique grand public, CES, se tiendra à Las Vegas, jusqu’au 8 janvier.

Lundi 8 janvier

Marchés fermés au Japon

En Allemagne, seront rendues publiques les commandes à l’industrie de novembre.

Pour la zone euro, seront publiées les ventes au détail de novembre.

Mardi 9 janvier

En Allemagne, le résultat de la balance commerciale et celui de la production industrielle de novembre seront connus.

Pour la zone euro, le taux de chômage de novembre sera publié.

Mercredi 10 janvier

Au Royaume-Uni, il faudra suivre les résultats de la production industrielle et de la balance commerciale de novembre.

Aux Etats-Unis, seront connus les stocks et ventes des grossistes de novembre.

Jeudi 11 janvier

Sera connue, pour la zone euro, la production industrielle de novembre.

Pour les Etats-Unis, il faudra regarder l’indice « Philly Fed » de janvier, les inscriptions au chômage de semaine au 6 janvier, le résultat du budget fédéral de décembre.

Vendredi 12 janvier

Aux Etats-Unis, seront connus le taux d’inflation et les ventes au détail de décembre ainsi que les stocks des entreprises de novembre.

Lundi 15 janvier

Marchés fermés aux Etats-Unis (Martin Luther King, Jr. Day)

Pour la zone euro, il faudra suivre le résultat de la balance commerciale de novembre.

Mardi 16 janvier

En Allemagne, le taux d’inflation de décembre sera publié.

Au Royaume-Uni, il faudra regarder le taux d’inflation de décembre.

Aux Etats-Unis, il faudra suivre l’indice manufacturier « Empire State » de janvier et les stocks des entreprises de novembre.

Mercredi 17 janvier

Pour l’ensemble de l’Union européenne seront publiées les immatriculations automobiles de décembre et pour l’année 2019. Le taux d’inflation de la zone euro sera connue.

Aux Etats-Unis, la production industrielle de décembre et l’indice immobilier NAHB de janvier.

Jeudi 18 janvier

Aux Etats-Unis, il faudra regarder les mises en chantier, les permis de construire de décembre, les inscriptions au chômage de la semaine au 13 janvier et l’indice d’activité « Philly Fed » de janvier.

Vendredi 19 janvier

En Allemagne, les prix à la production de décembre seront rendus publics.

Au Royaume-Uni, il faudra suivre les ventes au détail de décembre.

Aux Etats-Unis, l’indice de confiance du Michigan (1e estimation) de janvier sera connu.

Fixation du taux d’intérêt légal applicable au 1er janvier 2020

Pour le premier semestre 2020, le taux de l’intérêt légal a été fixé à :

1° Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : à 3,15 % ;

2° Pour tous les autres cas : à 0,87 %.

Ces taux ont fait l’objet d’une publication au Journal Officiel du 26 décembre 2019.

Eurocroissance – publication d’un décret organisant les modalités de son fonctionnement

Le Gouvernement a publié au Journal Officiel du 26 décembre 2019 un décret du 23 décembre 2019 en application de l’article 72 de la loi PACTE concernant notamment les fonds eurocroissance et les Plans d’Epargne Retraite. Ce décret vise à préciser les règles applicables

aux engagements d’assurance donnant lieu à constitution d’une provision de diversification. Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

L’assurance vie en novembre, les unités de compte en plein boom

N

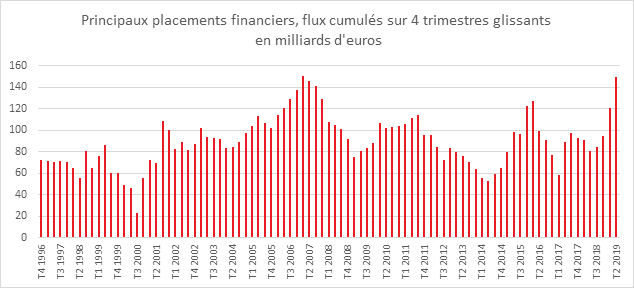

En pleine polémique sur le devenir des fonds euros, la collecte nette de l’assurance vie a fléchi au mois de novembre tout en restant positive. Elle a été ainsi de 1,2 milliard d’euros contre 1,7 milliard en octobre et 2,9 milliards d’euros en septembre. Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit à 25,2 milliards d’euros contre 22,2 milliards d’euros sur la même période en 2018.

Le mois de novembre est traditionnellement positif pour l’assurance vie sans être exceptionnel. Le cru de 2019 n’échappe pas à la règle. Il est néanmoins inférieur à celui de 2018 (+2,5 milliards d’euros). Sur ces dix dernières années, trois décollectes ont été enregistrées en novembre.

Plus du tiers de la collecte en unités de compte en novembre

Le montant des cotisations d’assurance vie a baissé au mois de novembre. Il s’est élevé à 11,1 contre 12,1 milliards d’euros en octobre. Les unités de compte ont représenté 37 % de la collecte en novembre contre 32 % en octobre. Sur les onze premiers mois de l’année, le taux est de 26 %. Cette augmentation est imputable non seulement aux bons résultats de la bourse mais aussi aux recommandations des compagnies d’assurance vie. La baisse de la collecte brute s’explique certainement par le refus de certains assurés de prendre des unités de compte. Ils préfèrent alors renoncer à leurs versements ce qui pèse sur la collecte. Néanmoins, sur les onze premiers mois, le montant des cotisations collectées par les sociétés d’assurance est de 132,8 milliards d’euros contre 129,2 milliards d’euros sur la même période en 2018).

Les prestations se sont élevées à 9,9 milliards d’euros en novembre contre 10,3 milliards d’euros. Elles se situent dans la moyenne de ces derniers mois. De janvier à novembre, elles ont atteint 107,6 milliards d’euros contre 107,1 milliards d’euros sur la même période en 2018. Les épargnants n’ont pas effectué de retraits massifs après les annonces sur les fonds euros.

L’assurance conforte sa place de numéro 1

L’encours des contrats d’assurance-vie était, à fin novembre, de 1 785 milliards d’euros à fin novembre 2019, en progression de 5 % sur un an, ce qui constitue un record.

L’assurance vie à la croisée des chemins

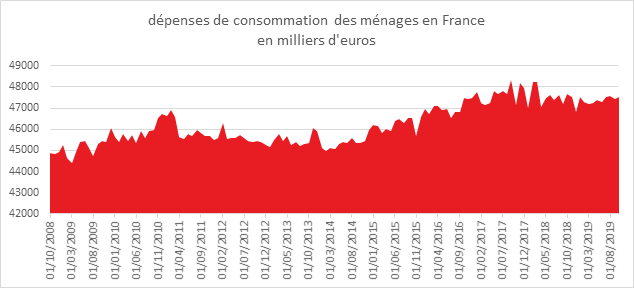

En 2019, les ménages français ont accru leur effort d’épargne malgré la baisse des rendements des produits de taux. Ils ont souhaité renforcer la poche d’épargne de précaution dans un contexte d’incertitudes élevées. Par ailleurs, compte tenu des faibles rendements, pour obtenir le niveau souhaité d’épargne, il faut davantage d’argent de côté. En outre, l’augmentation des prix de l’immobilier entraine celle des apports personnels. Par ailleurs, comme les Français s’endettent fortement pour acquérir leur logement, cela se traduit par une progression du taux d’épargne.

L’assurance vie a connu des années 90 à maintenant une ascension provoquée par l’engouement envers les fonds euros. Les annonces des compagnies d’assurance de baisser fortement, pour 2019, les taux de leurs fonds euros et d’en restreindre éventuellement l’accès constituent un changement de cap qui devrait se matérialiser l’année prochaine. Avec des marchés financiers en forte hausse, plus de 25 % pour le CAC 40 depuis le mois de janvier, cette réorientation est plus facile à faire passer auprès des assurés. Ce contexte porteur encourage à une prise accrue de risques. Compte tenu du poids des fonds euros (environ 80 % de l’encours), le rééquilibrage en faveur des unités de compte mettra du temps et nécessite un effort de pédagogie évident.

Le Livret A ne faiblit pas en novembre

Quand novembre sourit au Livret A

Après la décollecte de 2,13 milliards d’euros du mois d’octobre dernier, le Livret A a renoué, en novembre, avec des résultats positifs, + 610 millions d’euros, soit une collecte équivalente à celle de 2018 (670 millions d’euros).

Pour le Livret A, novembre ressemble, en règle générale, à octobre en n’étant pas très porteur. Les impôts locaux à acquitter, la proximité des dépenses de fin d’année et l’absence de versement de primes freinent logiquement les ardeurs des épargnants. Lors de ces dix dernières années, le Livret A a, ainsi, enregistré cinq décollectes au mois de novembre.

L’année 2019 se démarque avec un résultat positif. Le contexte incertain sur le plan économique et social pousse les ménages à épargner. Les gains de pouvoir d’achat engrangés en 2019, les plus importants constatés depuis 2007, ont été, en grande partie, mis de côté amenant le taux d’épargne à 15 % du revenu disponible brut. Ce constat est confirmé par la faible progression, depuis un an, de la consommation. Les Français estiment que l’amélioration économique qui se traduit notamment par une baisse du chômage demeure fragile. Le caractère plus précaire des emplois avec l’essor des CDD, du temps partiel ou de l’intérim, peut expliquer l’accès actuel de prudence. Le rendement faible du Livret et sa baisse possible le 1er février prochain n’influent en rien sur le comportement des ménages. Sur les onze premiers mois de l’année, la collecte nette a atteint 14,24 milliards d’euros contre 9,54 milliards d’euros, l’année dernière, sur la même période. Le Livret A est en voie de réaliser sa meilleure année depuis 2012 (28,16 milliards d’euros), année qui avait été marquée par le relèvement de plafond et par la crise des dettes souveraines (le taux du Livret A était alors de 2,25 %).

Le Livret de développement durable et solidaire a enregistré de son côté une collecte nette nulle après deux mois de décollecte. Ce livret qui est l’antichambre des comptes courants des ménages suit plus finement que le Livret les évolutions de leurs dépenses d’où des résultats différents de ceux du Livret A qui est davantage un outil d’épargne.

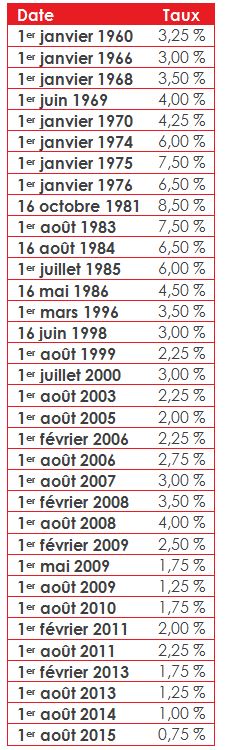

Le 1er février prochain, baisse ou pas du taux, les paris sont ouverts ?

Compte tenu du taux d’inflation constaté depuis un an et des taux d’intérêt à trois des marchés interbancaires, le rendement du Livet A pourrait, en application de la nouvelle formule, passer au taux plancher de 0,5 % au 1er février prochain (le taux est logiquement égal à la moyenne des taux monétaires à trois et du taux de l’inflation sur 12 mois avec un plancher fixé à 0,5 point). Le Gouverneur de la Banque de France a plaidé en ce sens. Le taux actuel de 0,75 % est nettement supérieur aux taux pratiqués pour des produits de même nature. Le taux de rémunération des livrets bancaires avoisine 0,20 %. Le Livret A coûte cher à la Caisse des dépôts et aux réseaux bancaires au regard du rendement des placements et des prêts issus du Livret A. Le taux de 0,75 % rend peu attractif les emprunts financés à partir des ressources collectées. Cette situation pénalise les bailleurs sociaux, les collectivités locales, les PME, les structures de l’économie sociale et solidaire qui peuvent se financer via le Livret A. S’il décidait de ne pas baisser le taux, le Gouvernement portrait un coup à la nouvelle formule.

La proximité des élections municipales ainsi que les débats complexes sur la réforme des retraites pourraient dissuader le Gouvernement de baisser le taux du Livret A. le taux de 0,5 % serait le plus faible jamais appliqué aux épargnants. Symbole de l’épargne populaire, le Livret A rapporterait 0,5 à 0,7 point de moins que l’inflation. Au début des années 2000, les gouvernements avaient instauré une formule de fixation du taux visant à garantir le pouvoir d’achat des épargnants, mais cela, c’était avant les taux d’intérêt négatifs.

Le Coin des Epargnants du 20 décembre 2019 : le CAC 40 et l’endettement public toujours plus haut

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 20 décembre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |

| CAC 40 | 6 021,53 | +1,73 % | 4 678,74 |

| Dow Jones | 28 454,89 | +1,14 % | 23 097,67 |

| Nasdaq | 8 925,55 | +2,18 % | 6 583,49 |

| Dax Allemand | 13 318,90 | +0,27 % | 10 558,96 |

| Footsie | 7 582,48 | +3,11 % | 6 733,97 |

| Euro Stoxx 50 | 3 776,56 | +1,22 % | 2 986,53 |

| Nikkei 225 | 23 816,63 | -0,86 % | 20 014,77 |

| Shanghai Composite | 3 004,94 | +1,26 % | 2493,89 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (20 heures) | +0,051 % | +0,052 pt | 0,708 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (20 heures) | -0,252 % | -0,044 pt | 0,238 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (20 heures) | 1,917 % | +0,091 pt | 2,741 % |

| Cours de l’euro / dollar (20 heures) | 1,1070 | -0,43 % | 1,1447 |

| Cours de l’once d’or en dollars (20 heures) | 1 477,764 | +0,15 % | 1 279,100 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (20 heures) | 65,960 | +1,66 % | 52,973 |

Le CAC 40 termine la semaine au-dessus de 6000 points

La barre des 6000 points avait été franchie, pour le CAC 40, le 16 décembre dernier en cours de séance mais elle ne l’avait pas en clôture. Vendredi 20 décembre, la Bourse de Paris a réussi enfin à clôturer au-delà de 6000 points, portée par les records de Wall Street et par un effet technique qui se produit chaque trimestre, appelé les « quatre sorcières ». Chaque troisième vendredi des mois de mars, juin, septembre et décembre intervient le débouclement simultané de plusieurs types de contrats à terme et options sur les indices et actions. Ce débouclement s’accompagne, en règle générale, d’une forte poussée des volumes et de volatilité. Ce trimestre, le mouvement a été nettement haussier et les volumes échangés (plus de 7 milliards d’euros) en ont profité.

Vendredi 20 décembre, le CAC 40 a donc terminé la séance à 6 021,53 points, après avoir inscrit un nouveau pic annuel à 6.024,17 points en séance. L’indice parisien est en hausse de plus de 27% depuis le début de l’année. La bourse de Londres a gagné plus de 3 % en une semaine dans le prolongement de la victoire de Boris Johnson.

Aux Etats-Unis, le S&P 500, a franchi, jeudi 19 décembre, le seuil des 3 200 points pour la première fois de son histoire et a aligné une quatrième semaine de progression consécutive. La bourse de New York anticipe toujours un accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis. Cette semaine, le Secrétaire d’Etat au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré dans une interview à la chaîne d’informations financières CNBC que l’accord commercial partiel avec la Chine serait signé début janvier. Les dépenses des ménages américains ont enregistré une hausse de 0,4 % en novembre, comme anticipé par le consensus, les revenus ayant augmenté de 0,6 %, au-delà de la hausse du 0,4 % visée par les économistes. L’indice de confiance du consommateur selon l’université du Michigan, s’élève à 99,3 points, contre 99,2 points attendus. La croissance du PIB au troisième trimestre a été, par ailleurs, confirmée à +2,1 %.

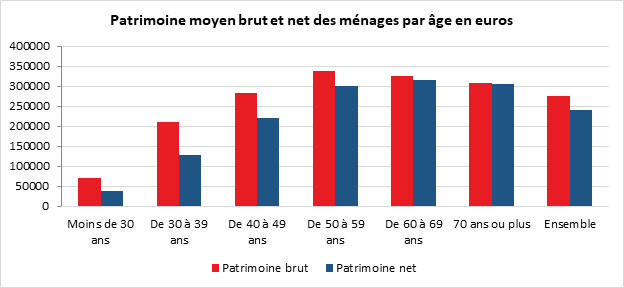

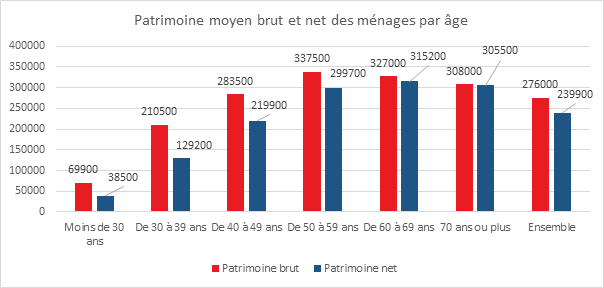

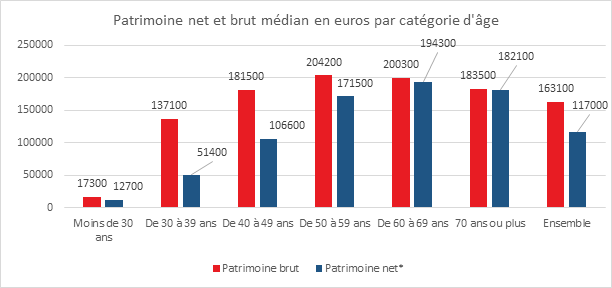

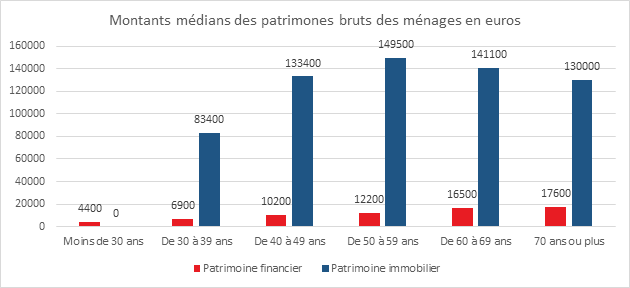

276 000 euros, le patrimoine moyen des ménages en France

Début 2018, le patrimoine brut (sans prendre en compte les remboursements des emprunts) moyen des ménages français s’élève à 276 000 euros, en augmentation de 2,6 % par rapport à début 2015. Le patrimoine net moyen des ménages s’élève, quant à lui, à 239 900 euros. Le patrimoine médian brut (patrimoine brut partageant en deux parts égales les ménages) est de 163 100 euros, le patrimoine net médian étant de 117 000 euros. Cela signifie que 50 % des ménages disposent d’un patrimoine inférieur à 117 000 euros.

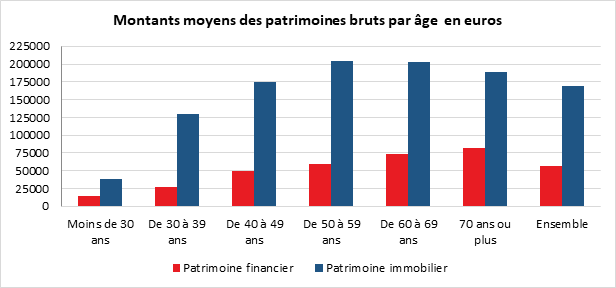

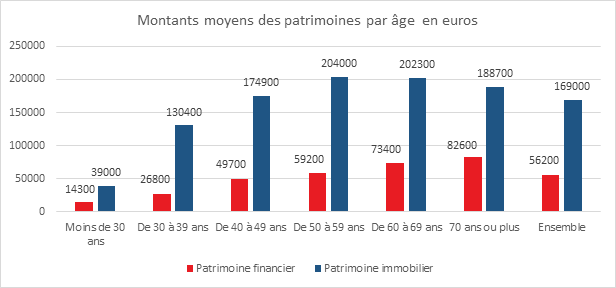

Début 2018, le patrimoine brut des ménages est majoritairement constitué de biens immobiliers (61 %). Cette part du patrimoine immobilier est stable depuis 2004. 58 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale en France (qu’ils aient ou non terminé d’en rembourser l’achat). 84 % de la valeur du patrimoine immobilier des ménages est constituée par la résidence principale. Les propriétaires et les accédants à la propriété de leur résidence principale disposent ainsi d’un patrimoine brut moyen 7 fois plus élevé que celui des locataires et des personnes logées gratuitement.

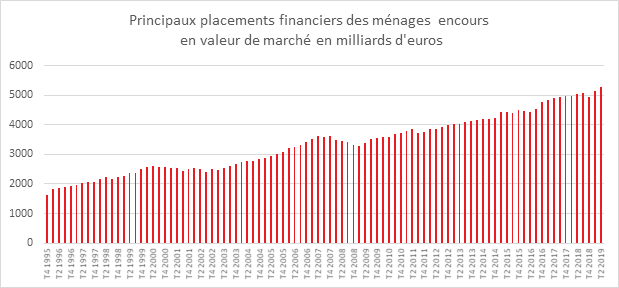

Le patrimoine financier représente 20 % du patrimoine brut. Quasiment tous les ménages en possèdent, mais les actifs financiers et les montants associés sont très différents selon le niveau de patrimoine. Le patrimoine résiduel (voiture, équipement de la maison, bijoux, œuvres d’art, etc.) constitue 8 % du patrimoine. Cette composante est majeure dans le patrimoine des ménages les plus modestes. Elle représente 71 % du patrimoine total des 10 % des ménages les moins dotés. Ceux-ci ne détiennent en effet quasiment pas de patrimoine immobilier. Le patrimoine professionnel représente 11 % du patrimoine brut. Il est surtout détenu par les ménages les mieux dotés.

Les sexagénaires sont les mieux dotés

Sans surprise, le patrimoine varie en fonction de l’âge. Le patrimoine net moyen passe de 38 500 euros pour les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans à 315 200 euros pour les ménages de sexagénaires. Pour les ménages avec une période de référence de plus de 70 ans, le montant moyen de patrimoine est de 305 500 euros. Avant 2010, une diminution du patrimoine était constatée dès la soixantaine ; désormais, elle intervient après 70 ans. Cette baisse de patrimoine était aussi observée pour les sexagénaires alors qu’elle ne concerne plus que les ménages de plus de 70 ans depuis le début de la décennie.

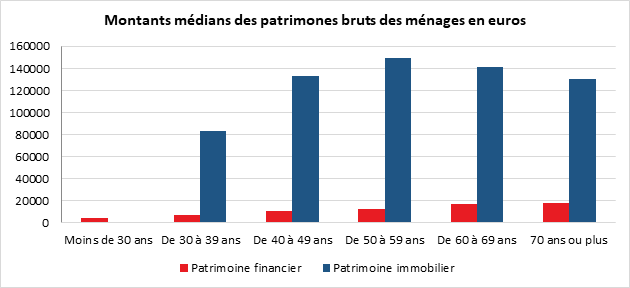

Le patrimoine brut médian qui partage en deux parties égales les ménages s’élève pour les 60/69 ans à 200 300 euros. Il est très légèrement inférieur à celui des 50/59 ans (204 200 euros et 11 fois supérieur au patrimoine net médian des moins de 30 ans.

Les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans du fait des emprunts qu’ils ont contractés pour l’achat de leur résidence détiennent un patrimoine brut près de deux fois supérieur à leur patrimoine net (69 900 euros contre 38 500 euros). Dans cette tranche d’âge, 91 % des ménages propriétaires de leur résidence principale sont accédants à la propriété et ont un emprunt. Pour les ménages les plus âgés, le patrimoine brut est quasiment à hauteur du patrimoine net, seuls 2 % des ménages propriétaires étant accédants à la propriété de leur résidence principale.

De manière générale, jusqu’à 60 ans, le montant du patrimoine immobilier détenu croît avec l’âge de la personne de référence, puis décroît légèrement ensuite. En revanche, le patrimoine financier progresse continûment au cours du cycle de vie. Ainsi, le patrimoine financier brut des plus de 70 ans est de 82 600 euros contre 14 300 pour les moins de 30 ans.

Le montant médian des patrimoines bruts immobilier atteint un maximum entre 50 et 59 ans à 149 500 euros pour légèrement baisser après. Le patrimoine financier médian est au plus haut après 70 ans.

Des écarts de patrimoine plus importants qu’en matière de revenus

La moitié des ménages déclarent un patrimoine brut supérieur à 163 100 euros. Les 10 % de ménages les mieux dotés en patrimoine brut disposent d’au moins 607 700 euros d’actifs alors que les 10 % les plus modestes possèdent au maximum 3 800 euros chacun, soit 160 fois moins. Les 1 % de ménages les plus dotés possèdent au moins 1 941 600 euros de patrimoine brut.

Les inégalités de patrimoine sont plus marquées que celles des revenus. En 2017, le rapport interdécile est de 4,6, c’est-à-dire que le revenu maximal des 10 % de ménages les plus modestes est 4,6 fois moins élevé que le revenu minimum des 10 % les plus aisés. Les inégalités de patrimoine brut sont stables entre 2015 et 2018. Après avoir fortement augmenté entre 2004 et 2010, puis légèrement diminué entre 2010 et 2015, l’indice de Gini est stable entre 2015 et 2018 et s’établit, début 2018, à 0,637, contre 0,635 début 2015. L’évolution des dernières années est fonction des valorisations des actifs et des revenus qu’ils génèrent. La crise de 2008/2009 ainsi que la baisse des taux qui s’en est suivie pèsent sur le rendement des produits de taux. Si les prix de l’immobilier, après une petite baisse entre 2008 et 2012, sont, depuis, orientés à la hausse, la valeur des actions connait d’amples fluctuations.

Début 2018, la moitié la mieux dotée des ménages vivant en France possédait 92 % du patrimoine total des ménages. Les 5 % les mieux dotés en détenaient un tiers et les 1 % les mieux dotés, 16 %. Cette répartition du patrimoine brut est stable depuis 2015.

Les 1 % des ménages les mieux dotés ont leur patrimoine réparti de façon particulière. Ils en détiennent une partie importante dans les actifs financiers (34 % contre 18 % pour les autres ménages) ainsi que dans le patrimoine professionnel (28 % contre 7 % pour les autres ménages). La part de l’immobilier est donc relativement plus faible que pour les autres ménages (30 % contre 67 %).

La concentration du patrimoine est encore plus nette pour la composante financière. Les 5 % des ménages les mieux dotés en patrimoine financier en détiennent plus de la moitié et 1 % des ménages en possèdent 31 %. Par comparaison, les 5 % des ménages les mieux dotés en patrimoine immobilier détiennent 28 % du patrimoine immobilier total.

Les 1 % des ménages les mieux dotés ont leur patrimoine réparti de façon particulière. Une part importante est détenue dans des actifs financiers (34 % contre 18 % pour les autres ménages) ainsi que dans du patrimoine professionnel (28 % contre 7 % pour les autres ménages). La part de l’immobilier est donc relativement plus faible que pour les autres ménages (30 % contre 67 %).

L’évolution des patrimoines est relativement stable depuis la crise des dettes souveraines. Le renchérissement de l’immobilier renforce le poids de ce dernier au sein du patrimoine des ménages. Les retraités sont ceux dont le patrimoine est le plus élevé. Les générations du baby-boom qui ont bénéficié des Trente Glorieuses, de l’inflation pour acquérir un patrimoine et dont la valorisation a augmenté à partir des années 90 sont propriétaires d’une part non négligeable du patrimoine des ménages.

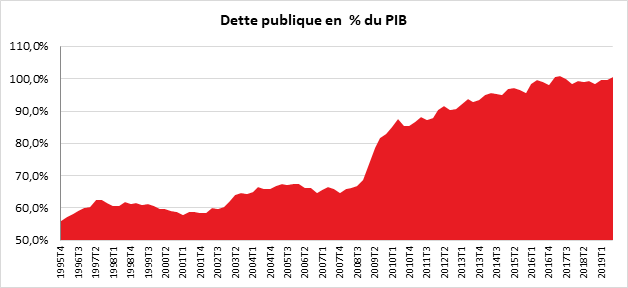

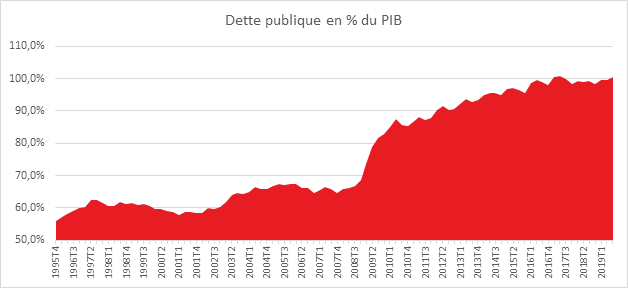

La dette publique française dépasse 100 % du PIB

La dette publique française a atteint au troisième trimestre 2019 100,4 % du PIB. Elle avait déjà dépassé la barre symbolique des 100 % aux premier et deuxième trimestres 2017. En fonction des opérations d’émissions, de tombées de titres et de rachats, elle pourrait revenir en-dessous des 100 % au cours du quatrième trimestre. Au premier trimestre 1995, la dette publique représentait 56 % du PIB.

À la fin du troisième trimestre, la dette publique de Maastricht s’élève à 2 415,1 milliards d’euros en hausse de 39,6 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent. La dette publique nette augmente plus modérément (+15,0 milliards d’euros) et s’établit à 90,3 % du PIB.

La dette publique français dépasse le montant du PIB

La dette publique française a atteint au 3e trimestre 2019 100,4 % du PIB. Elle avait déjà dépassé la barre symbolique des 100 % au 1er et 2e trimestres 2017. En fonction des opérations d’émissions, de tombées de titres et de rachats, elle pourrait revenir en-dessous des 100 % au cours du 4e trimestre. Au 1er trimestre 1995, la dette publique représentait 56 % du PIB.

À la fin du troisième trimestre, la dette publique de Maastricht s’élève à 2 415,1 milliards d’euros en hausse de 39,6 milliards d’euros par rapport au trimestre précédent. La dette publique nette augmente plus modérément (+15,0 milliards d’euros) et s’établit à 90,3 % du PIB.

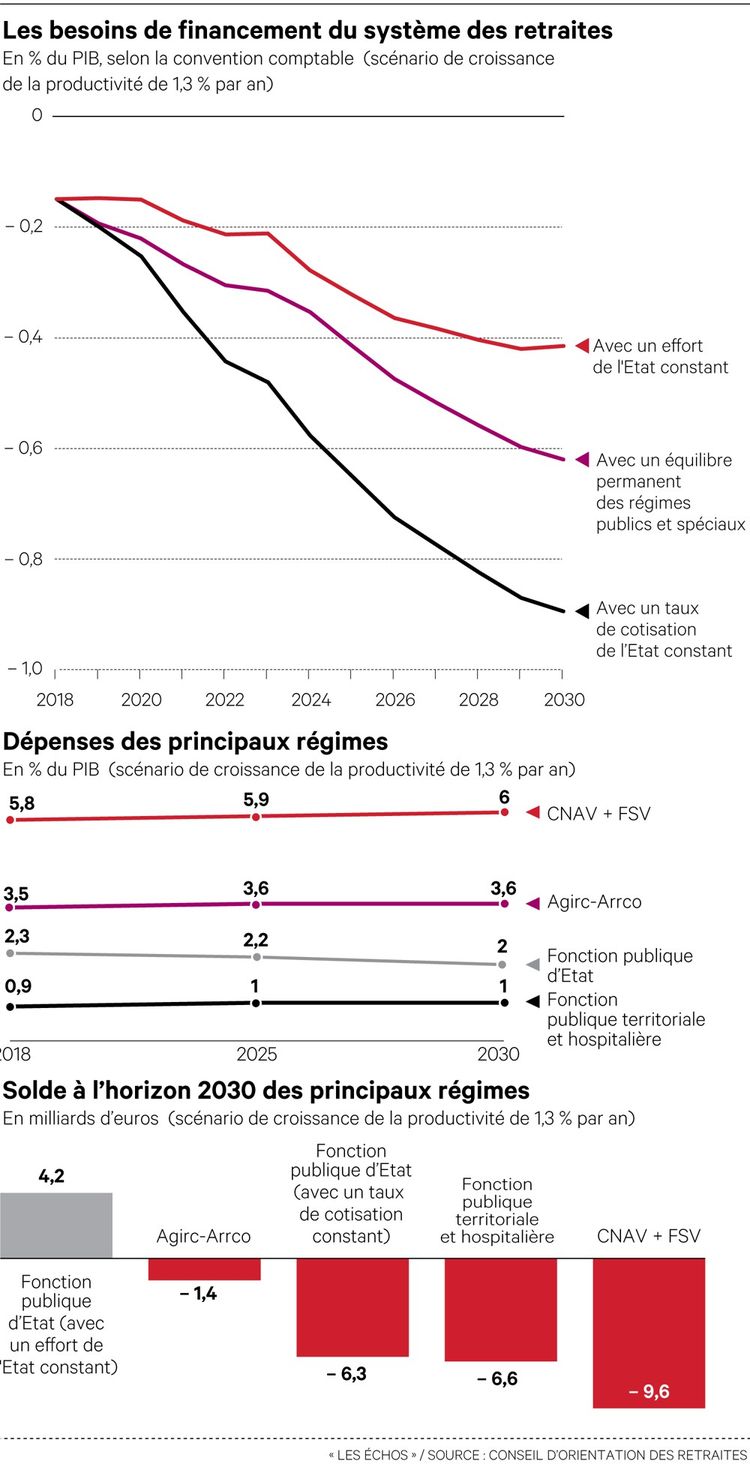

Réforme des retraites, poursuite des négociations, ouvertures, avancées et blocages

Après les rencontres avec les partenaires sociaux des 18 et 19 décembre, le Premier Ministre a fait une déclaration à la presse dans laquelle il récapitule les avancées, les blocages et les discussions à venir. Sur plusieurs chantiers, il a précisé et amendé les propositions énoncées devant le Conseil Economique, Social et Environnemental le 11 décembre dernier.

Le Premier Ministre a tenu à rappeler son engagement de mettre à l’équilibre le système de retraite d’ici 2027, soit un peu plus tard que ce qui était initialement prévu. Il a, à ce sujet, mentionné qu’il faudrait accepter de travailler un peu plus pour atteindre cet équilibre. Il a rappelé que « ni le président de la République ni moi-même, ni aucun des ministres du gouvernement ne voulons annoncer les bonnes nouvelles en renvoyant les additions à plus tard. Sur l’âge d’équilibre, il laisse laissait le soin aux partenaires sociaux de faire des propositions . A défaut de solution alternative, le Gouvernement appliquerait le concept d’âge d’équilibre. A ce titre, il a rappelé que si ce dispositif entraînerait un départ plus tardif pour certains, cela aurait pour d’autre comme conséquence de pouvoir partir plus tôt. Dans le système actuel, certains actifs doivent attendre 67 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Il a souligné que son système de bonus malus se rapprochait de celui de l’AGIRC/ARRCCO mis en oeuvre depuis le 1er janvier 2019 par les partenaires sociaux. Au sujet de l’augmentation des cotisations, il n’a pas fermé complètement la porte tout en reconnaissant que les marges de manœuvre étaient très étroites.

Le Premier Ministre a indiqué qu’il était prêt à des aménagements sur l’âge d’équilibre afin de tenir compte de la pénibilité, des carrières longues ou du handicap. Une individualisation de l’âge de départ à la retraite à taux plein serait ainsi envisagé. Dans le dispositif de l’AGIRC/ARRCO, 40 % des personnes partant à la retraite ne sont pas concernés par le dispositif de bonus/malus temporaire.

Le Premier Ministre a indiqué que le compte de pénibilité pourrait être amélioré avec une meilleure reconnaissance des activités donnant lieu à attribution de points. Le dispositif serait accessible aux fonctions publiques. Des aménagements seraient pris pour les aides soignants et les infirmiers.

Des discussions seront engagées pour une meilleure gestion des fins de carrières, pour l’amélioration des transitions des anciens vers les nouveau système et pour le minimum contributif. Ce dernier pourrait être supérieur à 85 % du SMIC. Au niveau du basculement, des négociations sont prévues en particulier pour les modalités de prise en compte des rémunérations servant au calcul des pensions. Quelle rémunération sera adoptée pour évaluer la règle 75 %. Edouard Philippe a rappelé son intention de revaloriser les traitements du personnel enseignant.

Le Premier Ministre a indiqué sa volonté de supprimer les régimes spéciaux. Pour le régime spécial de la SNCF, la négociation avec les partenaires sociaux et avec la direction aurait débouché sur des avancées notamment sur la question de la transition. L’Unsa-Cheminots a, en contrepartie, promis une pause. Pour la RATP, des « avancées » sont « sur la table » mais n’auraient pas été actées. Il a indiqué que les négociations devaient se poursuivre dans l’industrie électrique et gazière.

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a souligné qu’Edouard Philippe a « montré une volonté de dialogue ». Il a aussi reconnu des ouvertures, tout en redisant que « la recherche de l’équilibre à court terme est un point dur ». « La réforme paramétrique est pour 2022. Nous, on veut inverser la tendance », a-t-il ajouté. La CFDT participera à tous les chantiers de discussions, sans s’interdire de mobiliser à nouveau en janvier.

La CGT et FO maintiennent leur hostilité au régime par points et ont appelé à une journée interprofessionnelle d’action le 9 janvier prochain.

276 000 euros, le patrimoine moyen des ménages en France

Début 2018, le patrimoine brut (sans prendre en compte les remboursements des emprunts) moyen des ménages français s’élève à 276 000 euros, en augmentation de 2,6 % par rapport à début 2015. Le patrimoine net moyen des ménages s’élève quant à lui à 239 900 euros. Le patrimoine médian brut (patrimoine brut partageant en deux parts égale les ménages) est de 163 100 euros, le patrimoine net médian étant de 117 000 euros. Cela signifie que 50 %des ménages disposent d’un patrimoine inférieur à 117 000 euros.

Début 2018, le patrimoine brut des ménages est majoritairement constitué de biens immobiliers (61 %). Cette part du patrimoine immobilier est stable depuis 2004. 58 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale en France (qu’ils aient ou non terminé d’en rembourser l’achat). 84 % de la valeur du patrimoine immobilier des ménages est constituée par la résidence principale. Les propriétaires et les accédants à la propriété de leur résidence principale disposent ainsi d’un patrimoine brut moyen 7 fois plus élevé que celui des locataires et des personnes logées gratuitement.

Le patrimoine financier représente 20 % du patrimoine brut. Quasiment tous les ménages en possèdent, mais les actifs financiers et les montants associés sont très différents selon le niveau de patrimoine.

Le patrimoine résiduel (voiture, équipement de la maison, bijoux, œuvres d’art, etc.) constitue 8 % du patrimoine. Cette composante est majeure dans le patrimoine des ménages les plus modestes. Elle représente 71 % du patrimoine total des 10 % des ménages les moins dotés. Ceux-ci ne détiennent en effet quasiment pas de patrimoine immobilier. Le patrimoine professionnel représente 11 % du patrimoine brut. Il est surtout détenu par les ménages les mieux dotés.

Les sexagénaires sont les mieux dotés

Sans surprise, le patrimoine varie en fonction de l’âge. Le patrimoine net moyen passe de 38 500 euros pour les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans à 315 200 euros pour les ménages de sexagénaires. Pour les ménages avec une période de référence de plus de 70 ans, le montant moyen de patrimoine est de 305 500 euros. Avant 2010, une diminution du patrimoine était constatée dès la soixantaine ; désormais, elle intervient après 70 ans. Cette baisse de patrimoine était aussi observée pour les sexagénaires alors qu’elle ne concerne plus que les ménages de plus de 70 ans depuis le début de la décennie.

Les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans du fait des emprunts qu’ils ont contractés pour l’achat de leur résidence détiennent un patrimoine brut près de deux fois supérieur à leur patrimoine net (69 900 euros contre 38 500 euros). Dans cette tranche d’âge, 91 % des ménages propriétaires de leur résidence principale sont accédants à la propriété et ont un emprunt. Pour les ménages les plus âgés, le patrimoine brut est quasiment à hauteur du patrimoine net, seuls 2 % des ménages propriétaires étant accédants à la propriété de leur résidence principale.

De manière générale, jusqu’à 60 ans, le montant du patrimoine immobilier détenu croît avec l’âge de la personne de référence, puis décroît légèrement ensuite. En revanche, le patrimoine financier progresse continûment au cours du cycle de vie.

Des écarts de patrimoine plus importants qu’en matière de revenus

La moitié des ménages déclarent un patrimoine brut supérieur à 163 100 euros. Les 10 % de ménages les mieux dotés en patrimoine brut disposent d’au moins 607 700 euros d’actifs alors que les 10 % les plus modestes possèdent au maximum 3 800 euros chacun, soit 160 fois moins ; les 1 % de ménages les plus dotés possèdent au moins 1 941 600 euros de patrimoine brut.

Les inégalités de patrimoine sont plus marquées que celles des revenus. En 2017, le rapport interdécile est de 4,6, c’est-à-dire que le revenu maximal des 10 % de ménages les plus modestes est 4,6 fois moins élevé que le revenu minimum des 10 % les plus aisés. Les inégalités de patrimoine brut sont stables entre 2015 et 2018. Après avoir fortement augmenté entre 2004 et 2010, puis légèrement diminué entre 2010 et 2015, l’indice de Gini est stable entre 2015 et 2018 et s’établit, début 2018, à 0,637, contre 0,635 début 2015. L’évolution des dernières années est fonction des valorisations des actifs et des revenus qu’ils génèrent. La crise de 2008/2009 ainsi que la baisse des taux qui s’en est suivi pèsent sur le rendement des produits de taux. Si les prix de l’immobilier, après une petite baisse entre 2008 et 2012, sont, depuis, orientés à la hausse, la valeur des actions connait d’amples fluctuations.

Début 2018, la moitié la mieux dotée des ménages vivant en France possédait 92 % de du patrimoine total des ménages. Les 5 % les mieux dotés en détenaient un tiers et les 1 % les mieux dotés, 16 %. Cette répartition du patrimoine brut est stable depuis 2015.

Les 1 % des ménages les mieux dotés ont leur patrimoine réparti de façon particulière. Ils en détiennent une partie importante dans les actifs financiers (34 % contre 18 % pour les autres ménages) ainsi que dans le patrimoine professionnel (28 % contre 7 % pour les autres ménages). La part de l’immobilier est donc relativement plus faible que pour les autres ménages (30 % contre 67 %).

La concentration du patrimoine est encore plus nette pour la composante financière.. Les 5 % des ménages les mieux dotés en patrimoine financier en détiennent plus de la moitié et 1 % des ménages en possèdent 31 %. Par comparaison, les 5 % des ménages les mieux dotés en patrimoine immobilier détiennent 28 % du patrimoine immobilier total.

Les 1 % des ménages les mieux dotés ont leur patrimoine réparti de façon particulière. Ils en détiennent une partie importante dans les actifs financiers (34 % contre 18 % pour les autres ménages) ainsi que dans le patrimoine professionnel (28 % contre 7 % pour les autres ménages). La part de l’immobilier est donc relativement plus faible que pour les autres ménages (30 % contre 67 %).

Le taux du Livret A pourrait baisser à 0,5 % le 1er février 2020

Le Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau a indiqué mercredi 18 décembre à BFM que le taux du Livret pourrait baisser l’année française. Il a ainsi déclaré qu' »il y a une formule qui est fixée, maintenant, en fonction du taux d’inflation et des taux d’intérêt, cette formule, début février, pourrait donner un taux de 0,5%. Donc il reste positif, sauf s’il y a des circonstances exceptionnelles. (…) Aujourd’hui, il ne me semble pas qu’il y ait de raison d’invoquer des circonstances exceptionnelles ». Selon la formule, le taux du Livret A est égal à la moyenne de l’inflation des douze derniers mois et des taux constatés sur les titres du marché interbancaire à 3 mois. Actuellement, le taux d »inflation est de 1,1 % et ceux des titres à 3 mois de -0,395. la moyenne est donc de 0,35 % mais comme un plancher a été fixé à 0,5 %, c’est ce dernier taux qui pourrait être retenu.

Dans le passé, à plusieurs reprises, la formule de fixation des taux n’a pas été appliquée. La proximité des élections municipales pourrait inciter à différer cette baisse.

taux de rémunération du Livret A

Réforme des retraites

Le député Laurent Pietraszewski nommé secrétaire d’Etat chargé des retraites pour remplacer Jean-Paul Delevoye

Le député Laurent Pietraszewsk aété nommé secrétaire d’Etat chargé des retraites en remplacement du Haut Commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye. Laurent Pietraszewski, 53 ans, était destiné, en tant que député, à être le rapporteur du projet de réforme des retraites lors de son examen au Parlement prévu en février.

Le Coin de l’Agenda

Lundi 16 décembre

En Chine, il faudra regarder la production industrielle, les ventes au détail et l’investissement et les prix immobiliers de novembre.

Aux États-Unis, il faudra suivre l’indice manufacturier « Empire state » et l’indice NABB du marché immobilier de décembre.

Mardi 17 décembre

En France, sera rendue publique la note de conjoncture de l’INSEE.

Pour l’Union européenne, seront publiées les immatriculations automobiles de novembre. Sera également rendue publique le résultat de la balance commerciale en zone euro d’octobre.

Pour le Royaume-Uni, il faudra suivre le nombre de demandeurs d’emploi, le taux de chômage, et les salaires de novembre.

Pour les États-Unis, seront communiquées les mises en chantier, le permis de construire et la production industrielle de novembre.

Mercredi 18 décembre

Au Japon, il faudra suivre le résultat de la balance commerciale de novembre et la réunion de politique monétaire de la banque centrale.

Pour l’Allemagne, il faudra regarder l’indice Ifo du climat des affaires de décembre.

Pour le Royaume-Uni, sera connu le taux d’inflation de novembre.

Pour la zone euro, sera attendu le taux d’inflation (définitif) de novembre.

Jeudi 19 décembre

En France, les enquêtes de conjoncture de l’INSEE de décembre seront communiquées.

Pour le Japon, il faudra suivre les décisions de politique monétaire de la banque centrale.

Pour le Royaume-Uni, seront publiés les ventes au détail de novembre et le communiqué de politique monétaire de la Banque d’Angleterre.

Aux États-Unis, seront connus les inscriptions au chômage de semaine au 14 décembre, l’indice d’activité « Philly Fed » de décembre et les reventes de logements de novembre.

Vendredi 20 décembre

En France, les dépenses de consommation des ménages en biens de novembre seront publiées.

Au Japon, sera connu le taux d’inflation de novembre.

Au Royaume-Uni, il faudra regarder le taux de croissance du PIB du troisième trimestre (valeur révisée).

Aux États-Unis, le taux de croissance définitif du troisième trimestre sera connu. Seront communiqués les revenus et les dépenses des ménages de novembre, l’indice de confiance du consommateur de l’université du Michigan (définitif) de décembre.

Lundi 23 décembre

Les indices PMI Markit flash de décembre seront publiés pour l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, et la zone euro.

Aux États-Unis, il faudra suivre les ventes de logements neufs de novembre.

Mardi 24 décembre

Clôture anticipée des marchés financiers pour raison de fête de Noël.

Aux États-Unis, seront publiées les commandes de biens durables de novembre.

Mercredi 25 décembre

Marchés fermés en Europe et aux États-Unis (noël)

Jeudi 26 décembre

Marchés fermés pour Euronext, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, seront publiées les inscriptions au chômage de la semaine au 21 Décembre.

Vendredi 27 décembre

En Chine, seront connus les bénéfices dans l’industrie de novembre.

En France, il faudra suivre la construction de logements de novembre.

Lundi 30 décembre

En Allemagne, il faudra regarder les ventes au détail de novembre.

Aux États-Unis, les promesses de vente immobilières de novembre seront rendues publiques.

Mardi 31 décembre

Marchés fermés au Japon, en Allemagne.

Clôture anticipée à la bourse de Londres et pour Euronext

En Chine, seront publiés les indices PMI officiels de décembre.

Un vendredi 13 qui réussit aux marchés

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 13 décembre 2019 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2018 | |

| CAC 40 | 5 919,02 | +0,80 % | 4 678,74 |

| Dow Jones | 28 135,38 | +0,43 % | 23 097,67 |

| Nasdaq | 8 734,88 | +0,91 % | 6 583,49 |

| Dax Allemand | 13 282,72 | +0,88 % | 10 558,96 |

| Footsie | 7 353,44 | +1,37 % | 6 733,97 |

| Euro Stoxx 50 | 3 692,34 | -0,30 % | 2 986,53 |

| Nikkei 225 | 24 023,10 | +2,86 % | 20 014,77 |

| Shanghai Composite | 2 967,68 | +1,91 % | 2493,89 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,001 % | -0,030 pt | 0,708 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,296% | -0,007 pt | 0,238 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,826 % | -0,017 pt | 2,741 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1120 | +0,55 % | 1,1447 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 474,978 | +1,03 % | 1 279,100 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 65,010 | +1,04 % | 52,973 |

En avant pour le Brexit et l’accord sino-américain

La large victoire des Conservateurs aux élections législatives ouvre la voie pour une sortie négociée du Royaume-Uni de l’Union européenne. Les investisseurs redoutant une Chambre des Communes se sont félicités de cette victoire sans appel. Au-delà des considérations d’ordre politique et des craintes qu’inspirait le programme travailliste, les marchés jugent désormais de tourner la page. La fin supposée de l’hypothèque britannique s’est accompagnée de l’annonce d’un accord entre les Etats-Unis et la Chine.

Vendredi 13 décembre, la Chine a indiqué avoir conclu un accord commercial de phase 1 avec les Etats-Unis. Les surtaxes douanières prévues pour le 15 décembre ne rentreront pas en vigueur et celles déjà en application seront, de manière graduelle, supprimées. Dans le détail, les taxes imposées en septembre seront réduites de moitié (elles passeront de 15 à 7,5 % sur 110 milliards de dollars d’importations). En revanche, les taxes de 25 % sur une tranche de 250 milliards de dollars d’importations seront maintenues. Les autorités chinoises ont promis d’augmenter les importations de produits américains, notamment agricoles. Pour le moment, le montant n’a pas été précisé pour l’instant. Donald Trump a confirmé l’accord sur Twitter en indiquant les négociations pour la phase 2 seront prochainement engagées. Aucune date de rencontre entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping n’a été annoncée.

Ces bonnes nouvelles ont porté les indices à la hausse. Ainsi le CAC 40 a dépassé la barre de 5 900 points. Le gain depuis le début de l’année dépasse désormais 25 %.

Les élections britanniques sont riches d’enseignements. Premièrement Boris Johnson dispose d’une large majorité, 365 sièges sur 650 (leur plus large victoire depuis 1987) pour conduire à rythme soutenu le Brexit. Deuxièmement, le revers sans précédent des Travaillistes sonne l’échec personnel de leur responsable Jeremy Corbyn et son programme très à gauche. Le Parti travailliste a enregistré avec ces élections son plus mauvais résultat depuis 1935 (203 sièges). Troisièmement, les Libéraux-Démocrates ont connu également un échec, ils n’obtiendraient que 11 sièges, soit un de moins qu’actuellement, leur ligne pro-européenne n’a pas séduit. Quatrièmement, le Parti National Ecossais (SNP) de Nicolas Sturgeon remporte au moins 55 des 59 sièges en Ecosse, relançant les spéculations sur un nouveau référendum d’indépendance.

Le mandat clair reçu par Boris Johnson permet la mise en œuvre rapide du processus de sortie. La période d’attentisme et de tergiversation a de fortes chances de prendre fin. La levée de l’hypothèque a été saluée sur les marchés avec un redressement de la livre sterling.

Le Royaume-Uni quittera sans doute l’Union européenne d’ici le 31 janvier 2020. Après ce départ, la Commission de Bruxelles sera amenée à négocier un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni d’ici à la fin de l’année prochaine. Cette période de transition sera peut-être prolongée jusqu’en décembre 2022 afin de fixer les règles précises des échanges entre les deux entités. Fidèle à sa méthode, Boris Johnson souhaite que ces négociations s’achèvent avant le mois de décembre 2020.

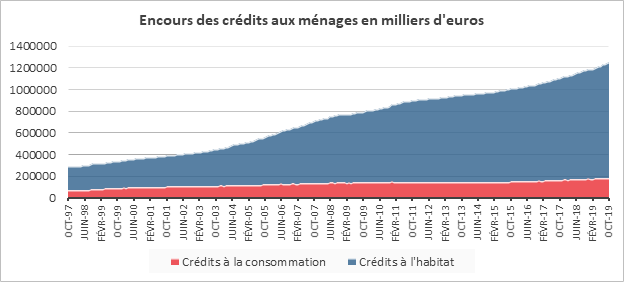

Quand la croissance des crédits à l’habitat ne porte pas l’immobilier

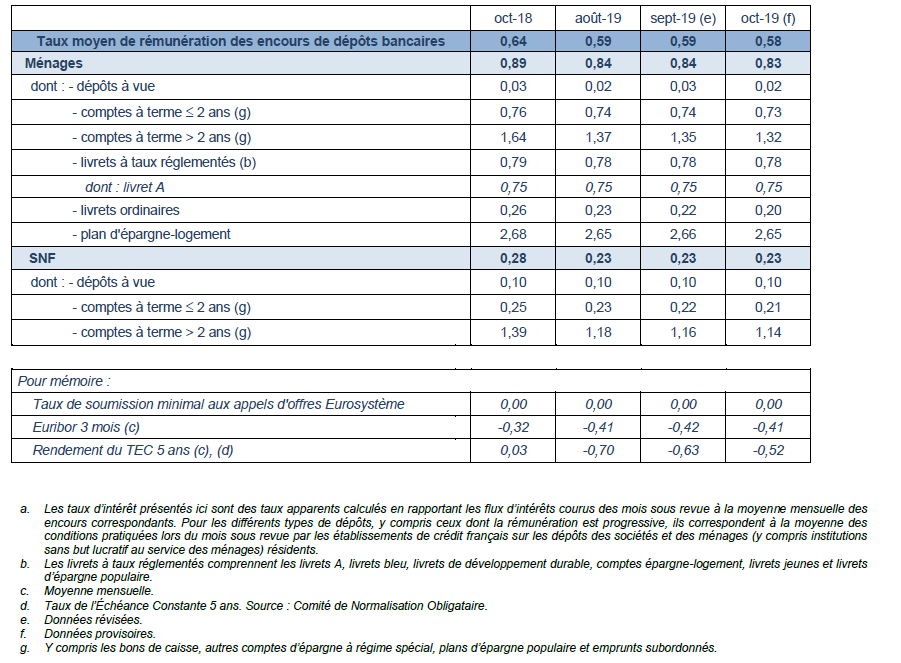

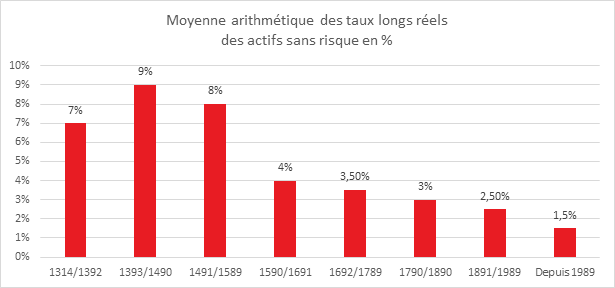

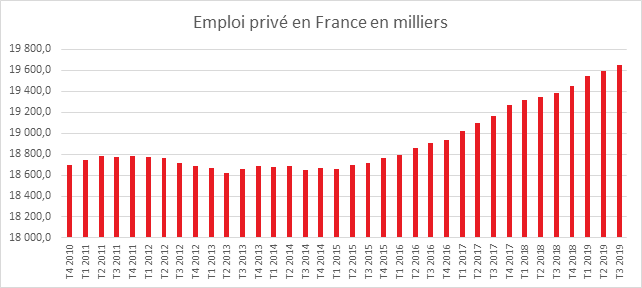

Le taux de croissance des crédits des ménages, en France, a, en 2019, atteint 6 % en rythme annuel. Fort logiquement, cette progression est liée aux taux d’intérêt bas en vigueur depuis 2010. Les taux des crédits à taux fixe des ménages sont passés en dix ans de 4 à 1 %.

Les autorités s’inquiètent des effets de l’augmentation de l’encours des crédits à l’habitat des ménages. Il s’élevait à 1066 milliards d’euros au mois d’octobre 2019 contre 650 milliards d’euros en octobre 2009. La progression du crédit s’accompagne d’une forte hausse des prix de l’immobilier et d’une baisse des mises en chantier. Cette situation génère un déséquilibre croissant sur le marché pouvant amener à la constitution d’une bulle. Pour le moment, à la différence des années 84/87 et 1990/1993, l’envolée des prix n’est pas purement spéculative. La demande en biens immobiliers est portée par le métropolisation du territoire. Les prix de l’immobilier augmentent essentiellement dans les grandes agglomérations. La demande est également vive sur le littoral atlantique et en Corse du fait de l’installation sur ces territoires de nombreux retraités. ;

Face à cette hausse rapide du crédit, les autorités ont décidé de renforcer le coussin contracyclique de fonds propres afin de la limiter. Jeudi 12 décembre, le Haut Conseil a recommandé aux banques de respecter un taux d’effort pour l’octroi de crédit d’au maximum 33 % du revenu net de l’emprunteur. Les banques conditionnent traditionnellement l’octroi d’un prêt au fait que le poids du remboursement ne dépasse pas un tiers des revenus de l’emprunteur, mais dans 28 % des prêts accordés, cette règle tacite ne serait pas respectée. Le Haut Conseil préconise de limiter la durée de crédit à 25 ans. Depuis des mois, en raison de l’augmentation des prix de l’immobilier de la baisse des taux, la durée moyenne des prêts a augmenté de 31 mois. Jusqu’à 15 % de la production pourrait s’écarter du strict respect de ces critères dont les trois quarts réservés exclusivement aux primo-accédants et aux acquéreurs de leur résidence principale, dans la limite d’un endettement inférieur à sept années de revenus,

La France n’est pas la seule à connaître une forte hausse des crédits des ménages avec hausse des prix et baisse des mises en chantier. Sur le plan des prix, leur augmentation est, entre 2010 et 2019, plus importante aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou en Belgique. Elle est plus faible en Italie, en Grèce ou en Espagne. Pour les mises en chantier, la France est dans la moyenne basse de l’OCDE avec la Belgique, la Suède ou l’Allemagne. En revanche, en Italie, en Espagne, au Portugal ou en Grèce, la baisse y est plus bien marquée. A la différence des autres pays latins, la France n’a pas été confrontée directement à la crise des dette souveraines entre 2011 et 2015. Par ailleurs, sa croissance démographique devrait conduire à une augmentation des mises en chantier. Le coût élevé du foncier, les règles d’urbanisme, les règles locatives, la fiscalité expliquent en partie cette anomalie française.

L’essor du crédit-bail en France

En 2018, les investissements nouveaux financés par crédit-bail et location avec option d’achat (LOA) ont atteint, selon l’INSEE, 33,6 milliards d’euros. Les particuliers ont porté cette activité avec une croissance des crédits de 26 % (9,5 milliards d’euros). Les investissements nouveaux auprès des entreprises ont été également en hausse en 2018 avec un gain de 7,5 % après +0,9 %. Le volume de crédit-bail s’est pour les entreprises élevé à 24,1 milliards d’euros. Cet essor repose sur la baisse des taux et sur l’amélioration de la conjoncture économique constatée depuis 2017. Le marché automobile a été assez porteur jusqu’au mois d’août 2018 amenant de nombreuses opérations de financement par crédit-bail.

La hausse du crédit-bail mobilier s’explique essentiellement par son recours croissant pour l’acquisition d’automobiles (+18,2 % après +12,9 %). Elle est également assez nette pour les machines et les équipements (+10,8 % après +7,3 %). Ces produits représentent près de 80 % des investissements en crédit-bail mobilier effectués en France. Le crédit-bail immobilier a atteint, en 2018, 4,4 milliards d’euros contre 3,9 en 2017. La progression a concerné le financement des bâtiments (+19,2 %), suivis de celui des terrains (+10,6 %) et de celui des nouveaux contrats de construction et génie civil (+3,9 %). Le crédit-bail immobilier a été très dynamique pour les usines (+22,1 %) ainsi que pour les magasins et commerces (+12,5 %).

La large victoire des Conservateurs aux élections législatives ouvre la voie pour une sortie négociée du Royaume-Uni de l’Union européenne. Les investisseurs redoutant une Chambre des Communes se sont félicités de cette victoire sans appel. Au-delà des considérations d’ordre politique et des craintes qu’inspirait le programme travailliste, les marchés jugent désormais de tourner la page. La fin supposée de l’hypothèque britannique s’est accompagnée de l’annonce d’un accord entre les Etats-Unis et la Chine.

Vendredi 13 décembre, la Chine a indiqué avoir conclu un accord commercial de phase 1 avec les Etats-Unis. Les surtaxes douanières prévues pour le 15 décembre ne rentreront pas en vigueur et celles déjà en application seront, de manière graduelle, supprimées. Dans le détail, les taxes imposées en septembre seront réduites de moitié (elles passeront de 15 à 7,5 % sur 110 milliards de dollars d’importations). En revanche, les taxes de 25 % sur une tranche de 250 milliards de dollars d’importations seront maintenues. Les autorités chinoises ont promis d’augmenter les importations de produits américains, notamment agricoles. Pour le moment, le montant n’a pas été précisé pour l’instant. Donald Trump a confirmé l’accord sur Twitter en indiquant les négociations pour la phase 2 seront prochainement engagées. Aucune date de rencontre entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping n’a été annoncée.

Ces bonnes nouvelles ont porté les indices à la hausse. Ainsi le CAC 40 a dépassé la barre de 5 900 points. Le gain depuis le début de l’année dépasse désormais 25 %.

Les élections britanniques sont riches d’enseignements. Premièrement Boris Johnson dispose d’une large majorité, au moins 362 sièges sur 650 (leur plus large victoire depuis 1987) pour conduire à rythme soutenu le Brexit. Deuxièmement, le revers sans précédent des Travaillistes sonne l’échec personnel de leur responsable Jeremy Corbyn et son programme très à gauche. Le Parti travailliste a enregistré avec ces élections son plus mauvais résultat depuis 1935 (203 sièges). Troisièmement, les Libéraux-Démocrates ont connu également un échec, ils n’obtiendraient que 11 sièges, soit un de moins qu’actuellement, leur ligne pro-européenne n’a pas séduit. Quatrièmement, le Parti National Ecossais (SNP) de Nicolas Sturgeon remporte au moins 55 des 59 sièges en Ecosse, relançant les spéculations sur un nouveau référendum d’indépendance.

Le mandat clair reçu par Boris Johnson permet la mise en œuvre rapide du processus de sortie. La période d’attentisme et de tergiversation a de fortes chances de prendre fin. La levée de l’hypothèque a été saluée sur les marchés avec un redressement de la livre sterling.

Le Royaume-Uni quittera sans doute l’Union européenne d’ici le 31 janvier 2020. Après ce départ, la Commission de Bruxelles sera amenée à négocier un traité de libre-échange avec le Royaume-Uni d’ici à la fin de l’année prochaine. Cette période de transition sera peut-être prolongée jusqu’en décembre 2022 afin de fixer les règles précises des échanges entre les deux entités. Fidèle à sa méthode, Boris Johnson souhaite que ces négociations s’achèvent avant le mois de décembre 2020.

Quand la croissance des crédits à l’habitat ne porte pas l’immobilier

Le taux de croissance des crédits des ménages, en France, a, en 2019, atteint 6 % en rythme annuel. Fort logiquement, cette progression est liée aux taux d’intérêt bas en vigueur depuis 2010. Les taux des crédits à taux fixe des ménages sont passés en dix ans de 4 à 1 %.

Les autorités s’inquiètent des effets de l’augmentation de l’encours des crédits à l’habitat des ménages. Il s’élevait à 1066 milliards d’euros au mois d’octobre 2019 contre 650 milliards d’euros en octobre 2009. La progression du crédit s’accompagne d’une forte des prix de l’immobilier et d’une baisse des mises en chantier. Cette situation génère un déséquilibre croissant sur le marché pouvant amener à la constitution d’une bulle. Pour le moment, à la différence des années 84/87 et 1990/1993, l’envolée des prix n’est pas purement spéculative. La demande en biens immobiliers est portée par le métropolisation du territoire. Les prix de l’immobilier augmentent essentiellement dans les grandes agglomérations. La demande est également vive sur le littoral atlantique et en Corse du fait de l’installation sur ces territoires de nombreux retraités. ;

Face à cette hausse rapide du crédit, les autorités ont décidé de renforcer le coussin contracyclique de fonds propres afin de la limiter. Jeudi 12 décembre, le Haut Conseil a recommandé aux banques de respecter un taux d’effort pour l’octroi de crédit d’au maximum 33 % du revenu net de l’emprunteur. Les banques conditionnent traditionnellement l’octroi d’un prêt au fait que le poids du remboursement ne dépasse pas un tiers des revenus de l’emprunteur, mais dans 28 % des prêts accordés, cette règle tacite ne serait pas respectée. Le Haut Conseil préconise de limiter la durée de crédit à 25 ans. Depuis des mois, en raison de l’augmentation des prix de l’immobilier de la baisse des taux, la durée moyenne des prêts a augmenté de 31 mois. Jusqu’à 15 % de la production pourrait s’écarter du strict respect de ces critères dont les trois quarts réservés exclusivement aux primo-accédants et aux acquéreurs de leur résidence principale, dans la limite d’un endettement inférieur à sept années de revenus,

La France n’est pas la seule à connaître une forte hausse des crédits des ménages avec hausse des prix et baisse des mises en chantier. Sur le plan des prix, leur augmentation est, entre 2010 et 2019, plus importante aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou en Belgique. Elle est plus faible en Italie, en Grèce ou en Espagne. Pour les mises en chantier, la France est dans la moyenne basse de l’OCDE avec la Belgique, la Suède ou l’Allemagne. En revanche, en Italie, en Espagne, au Portugal ou en Grèce, la baisse y est plus bien marquée. A la différence des autres pays latins, la France n’a pas été confrontée directement à la crise des dette souveraines entre 2011 et 2015. Par ailleurs, sa croissance démographique devrait conduire à une augmentation des mises en chantier. Des facteurs liés à l’immobilier explique les déséquilibres constatés en France. Le coût élevé du foncier, les règles d’urbanisme, les règles locatives, la fiscalité expliquent en partie cette anomalie française.

L’essor du crédit-bail en France

En 2018, les investissements nouveaux financés par crédit-bail et location avec option d’achat (LOA) ont atteint, selon l’INSEE, 33,6 milliards d’euros. Les particuliers ont porté cette activité avec une croissance des crédits de 26 % (9,5 milliards d’euros). Les investissements nouveaux auprès des entreprises ont été également en hausse en 2018 avec un gain de 7,5 % après +0,9 %. Le volume de crédit-bail s’est pour les entreprises élevé à 24,1 milliards d’euros. Cet essor repose sur la baisse des taux et sur l’amélioration de la conjoncture économique constatée depuis 2017. Le marché automobile a été assez porteur jusqu’au mois d’août 2018 amenant de nombreuses opérations de financement par crédit-bail.

La hausse du crédit-bail mobilier s’explique essentiellement par son recours croissant pour l’acquisition d’automobiles (+18,2 % après +12,9 %). Elle est également assez nette pour les machines et les équipements (+10,8 % après +7,3 %). Ces produits représentent près de 80 % des investissements en crédit-bail mobilier effectués en France. Le crédit-bail immobilier a atteint, en 2018, 4,4 milliards d’euros contre 3,9 en 2017. La progression a concerné le financement des bâtiments (+19,2 %), suivis de celui des terrains (+10,6 %) et de celui des nouveaux contrats de construction et génie civil (+3,9 %). Le crédit-bail immobilier a été très dynamique pour les usines (+22,1 %) ainsi que pour les magasins et commerces (+12,5 %).

Réformes des retraites, les grandes lignes du futur projet de loi présentées par le Premier Ministre le 10 décembre 2019

La réforme des retraites

Le Premier Ministre, Edouard Philippe, a dévoilé mercredi 11 décembre les grandes lignes du futur de projet de loi de réforme des retraites. Ce dernier devrait être présenté le 22 janvier prochain en vue d’une discussion, à partir de la fin du mois de février, au Parlement. Cela signifie que celle-ci commencera avant les élections municipales, l’adoption définitive du texte n’intervenant qu’après. Compte tenu de l’examen obligatoire du Conseil d’Etat avant la présentation du projet de loi en Conseil des Ministres, le texte devrait être finalisé dans les prochains jours.

Avec son intervention au Conseil Economique, Social et Environnemental ainsi qu’avec celle aux 20 heures deTF1, le Premier Ministre a, souhaité, après une semaine de grève dans les transports publics, reprendre la main en s’attelant en priorité à préciser les dates d’entrée de la réforme et à proposer des voies de discussion au sein de la fonction publique. Il a été, plus elliptique au sujet des régimes spéciaux. Ce choix est certainement dicté par la volonté d’éviter une cristallisation des oppositions. En-dehors des dates d’entrée de la réforme, il a retenu les propositions de Jean-Paul Delevoye. Il a ainsi réaffirmé son souhait d’imposer un âge d’équilibre pour le système universel à 64 ans.

Sans surprise et comme lors des précédentes réformes, le Premier Ministre a commencé son intervention en répétant l’attachement indéfectible de la nation au régime par répartition. Il a inscrit sa démarche dans le prolongement de celle des pères fondateurs de la Sécurité sociale. Il a précisé que la refondation de la couverture retraite est devenue indispensable afin, à ses yeux, de « corriger les injustices » et d’adapter le système « aux nouvelles trajectoires de carrière ».

Les générations concernées

Le Premier Ministre a décalé de 1963 à 1975 l’année de la première génération qui serait concernée par la réforme. De ce fait, ce n’est qu’à partir de 2037 que partiront les premiers retraités ayant une partie de leur pension issue du régime universel. La génération 2004 sera la première à être intégralement concernée par le régime universel par points. Les générations se situant entre 1975 et 2004 disposeront de pensions calculées selon les anciennes et les nouvelles bases. La génération 75, qui prendra sa retraite vers 2037, aura 70 % de sa retraite calculée selon l’ancien système et 30 % dans le nouveau.

Ce lissage a pour objectif de sortir du débat de la clause du grand père. Les actifs âgés de plus de 44 ans sont de fait exclus de la réforme, soit plus 15 millions d’actifs sur un total de 30 millions. Conséquence de ce report, le Premier Ministre (né en 1970) échappe à la réforme mais pas Emmanuel Macron (né en 1977).

Les fonctions publiques, revalorisation des rémunération et prise en compte de la pénibilité

Le Premier Ministre s’est engagé à maintenir le niveau des pensions des enseignants. Cette garantie sera fixée par la loi. Avant la fin du quinquennat, des revalorisations nécessaires pour maintenir le niveau des pensions seront prévues avec un début d’application dès 2021.

Au niveau de la fonction publique hospitalière, le Gouvernement adaptera les seuils sur la reconnaissance de la pénibilité liée au travail de nuit, en lien avec la réalité de leur rythme de travail effectif. Cela permettra à près d’un quart des aides-soignantes à l’hôpital de partir plus tôt à la retraite. Un nouveau dispositif permettant le financement d’un temps partiel sans perte de revenu en fin de carrière pour les aides-soignantes qui le solliciteraient sera institué.

Les régimes spéciaux, du temps au temps

S’agissant des régimes spéciaux ou de ceux qui ont des âges dérogatoires, le Premier Ministre a indiqué que des dispositions spécifiques seront prises pour adapter les âges de départ à la retraite et le chemin de convergence des dits régimes. Il a admis à demi-mot le principe de la clause du grand père pour la SNCF en faisant référence à la réforme précédente. En 2018, le gouvernement a fait adopter un nouveau cadre pour la SNCF qui prévoit que tous les cheminots embauchés avant le 1er janvier 2020 conservaient leur statut. Or, celui-ci intègre par nature la couverture retraite. Le représentant de la CFDT a demandé l’application de la clause du grand père comme condition sine qua non du retrait de son organisation du mouvement de grève actuel.

Dans tous les cas, la transition sera longue. Avant une éventuelle adoption de la clause du grand père, seuls les salariés nés à partir de 1980 (pour ceux qui liquident leurs droits à 57 ans) et 1985 (pour ceux qui partent à 52 ans) seraient concernés.

Le débat passionnel sur l’âge d’équilibre

Le Premier Ministre a repris à son compte l’introduction d’un âge d’équilibre à 64 ans. Il a privilégié la notion d’âge d’équilibre à celle d’âge pivot. Pour inciter les Français à travailler plus longtemps, un mécanisme de décote et de surcote serait ainsi prévu. L’âge d’équilibre de 64 entrerait en vigueur en 2027. La solution s’apparente à celle mise en œuvre depuis le 1er janvier 2019 au sein de l’AGIRC/ARRCO. L’âge d’équilibre est le pendant de l’abandon de la durée de cotisation qui est au cœur des régimes par annuité actuellement en vigueur. En cas de durée inférieure, une décote est appliquée et inversement, en cas de dépassent du nombre de trimestres exigé, l’assuré bénéficie d’une surcote. La durée de cotisation est aujourd’hui de 42 ans et devrait atteindre 43 ans pour la génération 1973. L’âge d’entrée sur le marché du travail est, en 2019, en moyenne, de 22 ans, ce qui conduit à un âge de retraite à taux plein de 65 ans. L’âge de 64 ans est un an au-dessus de l’âge effectif de départ au sein du régime général. Selon le Conseil d’Orientation des Retraite, l’atteinte d’un âge de départ à 64 ans est un élément clef pour le bouclage financier du ou des régimes de retraite. Dans un système par points, la tentation des assurés pourrait être de partir dès 62 ans ce qui pourrait générer tout à la fois un surcroît de dépenses et le versement de petites pensions. En Suède, les autorités confrontées à la grogne des retraités ayant de faibles pensions pensent relever l’âge à partir duquel il est possible de liquider ses droits. Pour compenser cet âge d’équilibre, le Premier Ministre a affirmé que la pénibilité au travail serait mieux prise en compte, en particulier pour les personnes qui sont en service la nuit. Le dispositif de carrière longue qui permet à ceux qui ont commencé tôt de partir avant l’âge légal serait adapté au régime par points. Ainsi, les personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans, pourront continuer de partir deux ans avant les autres tout comme les personnes qui exercent des métiers usants. Le compte pénibilité sera ouvert à la fonction publique et en particulier à l’hôpital. Le seuil du travail de nuit, afin que davantage d’agents puissent bénéficier d’un départ anticipé.

La valeur du point

Edouard Philippe a indiqué que « la loi donnera des garanties incontestables sur la valeur du point ». Il a précisé que les partenaires sociaux seront appelés à fixer la valeur du point et son évolution, sous le contrôle du Parlement. Il a retenu le principe d’une indexation du point en fonction du salaire et non des prix, ce qui est un gage de maintien du niveau de vie.

Un minimum de pension fixé à 85 % du SMIC

Comme cela avait été mentionné dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, la pension minimale est fixée pour les assurés à 85 % du SMIC, soit 1000 euros en 2019.

Mesures en faveur des femmes et des familles

Le Premier Ministre a prévu que les ménages ayant au moins trois enfants bénéficient d’un dispositif spécifique de revalorisation de pension. Au-delà des 5% par enfant prévu par le rapport Delevoye, les parents de plus de trois enfants auraient le droit à une majoration de 2 % supplémentaires. Le rapport de Jean-Paul Delevoye prévoyait, en effet, qu’une majoration de pension de 5 % soit accordée dès le premier enfant à la mère sauf choix contraire des parents. Les familles de 3 enfants perdaient, en contrepartie, la majoration de 10 % applicable à toutes les pensions. Le nouveau système se révélait ainsi moins généreux pour cette catégorie de la population.

Le Premier Ministre a annoncé que les femmes qui choisiraient d’arrêter de travailler pour élever leurs enfants jusqu’à l’âge de 6 ans à partir du 3e bénéficieraient de de l’assurance vieillesse.

Edouard Philippe a également confirmé que le système de réversion garantira au conjoint survivant 70 % des ressources du couple.

Les professions libérales, une convergence sur 15 ans des taux de cotisation

Pour les professions libérales, le Premier Ministre a indiqué que la convergence des cotisations serait progressive avec un horizon fixé à 15 ans. Pour les réserves, il a rappelé les préconisations de Jean-Paul Delevoye. Ce dernier avait mentionné que les caisses des professionnels concernés pourraient les conserver (en partie ou pas, le Premier Ministre n’a rien dit sur le sujet) pour accompagner la transition vers le système universel. Cela concernerait les auxiliaires médicaux, avocats, et les médecins concernés. Le Premier Ministre a annoncé qu’il n’y aurait « pas d’hold-up, pas de siphonnage pour combler tel ou tel trou, tel ou tel déficit ».

Le Premier Ministre, Edouard Philippe, a dévoilé mercredi 11 décembre les grandes lignes du futur de projet de loi de réforme des retraites. Ce dernier devrait être présenté le 22 janvier prochain en vue d’une discussion au Parlement prévue pour la fin du mois de février. Cela signifie que celle-ci commencera avant les élections municipales, l’adoption définitive du texte n’intervenant qu’après. Compte tenu de l’examen obligatoire du Conseil d’Etat avant présentation du projet de loi en Conseil des Ministres, le texte devrait être finalisé dans les prochains jours. Compte tenu des éléments encore ouverts à la négociation, l’option d’un projet de loi cadre avec des renvois à des textes ultérieurs est fort probable.

Avec son intervention au Conseil Economique, Social et Environnemental ainsi qu’à TF1 le mercredi 10 décembre, le Premier Ministre a devant la situation de blocage matérialisée par la grève des transports publics, souhaité reprendre la main en s’attelant en priorité à préciser les modalités concernant la fonction publique. Il a été, plus elliptique au sujet des régimes spéciaux. Ce choix est dicté par la voté de distinguer les problèmes et d’éviter une cristallisation des oppositions. L’absence de sortie de crise rapide avec les syndicats des transports publics peut également expliquer ce choix. Sur le terrain de l’âge de départ à la retraite, le Premier Ministre a réaffirmé sa volonté d’imposer un âge pivot de 64 ans.

Sans surprise et comme lors des précédentes réformes, le Premier Ministre a réaffirmé l’attachement indéfectible de la nation au régime par répartition. Il a rattaché sont projet dans le prolongement des travaux du Conseil national de la résistance. La refondation de la couverture retraite est devenue indispensable afin, à ses yeux, de « corriger les injustices » et d’adapter le système « aux nouvelles trajectoires de carrière ».

Les générations concernées

Le Premier Ministre a décalé de 1963 à 1975 l’année de la première génération qui serait concernée. De ce fait, ce n’est qu’à partir de 2037 que partiront les premiers retraités ayant une partie de leur pension issue du régime universel. La génération 2004 sera la première à être intégralement concernés par le régime universel par points. Les générations se situant entre 1975 et 2004 disposeront de pensions calculées selon les anciennes bases et de pension issue du nouveau système. Pour les anciennes règles, cela concerne toute la partie de la carrière effectuée avant 2025. La génération 75, qui prendra sa retraite vers 2037, aura 70 % de sa retraite calculée selon l’ancien système et 30 % dans le nouveau.

Ce lissage a pour objectif de sortir du débat de la clause du grand père. Les actifs âgés de plus de 44 ans sont de fait exclus de la réforme, soit plus 15 millions d’actifs sur un total de 30 millions. Conséquence de ce report, le Premier Ministre (né en 1970) échappe à la réforme mais pas Emmanuel Macron (né en 1977).

Les fonctions publiques, revalorisation des rémunération et prise en compte de la pénibilité

Le Premier Ministre s’est engagé à maintenir le niveau des pensions des enseignants. Cette garantie sera fixée par la loi. A cette fin, avant la fin du quinquennat des revalorisations nécessaires pour maintenir le niveau des pensions seront prévues. Avec un début d’application dès 2021.

Au niveau de la fonction publique hospitalière, il a annoncé que le Gouvernement adaptera les seuils sur la reconnaissance de la pénibilité liée au travail de nuit, en lien avec la réalité de leur rythme de travail effectif. Cela permettra à près d’un quart des aides-soignantes à l’hôpital de partir plus tôt à la retraite. Un nouveau dispositif permettant le financement d’un temps partiel sans perte de revenu en fin de carrière pour les aides-soignantes qui le solliciteraient sera institué.

Les régimes spéciaux, du temps au temps

S’agissant des régimes spéciaux ou de ceux qui ont des âges dérogatoires, le Premier Ministre a indiqué que des dispositions spécifiques seront prises pour adapter les âges de départ à la retraite et le chemin de convergence. Il a admis à demi-mot le principe de la clause du grand père pour la SNCF en faisant référence à la réforme précédente.

Dans tous les cas, la transition sera longue. Seuls les salariés nés à partir de 1980 (pour ceux qui liquident leurs droits à 57 ans) et 1985 (pour ceux qui partent à 52 ans) seraient concernés. Dans le cadre de la négociation, il est fort probable que la clause du grand père s’impose pour les régimes spéciaux. En 2018, le gouvernement a fait adopter un nouveau cadre pour la SNCF qui prévoit que tous les cheminots embauchés avant le 1er janvier 2020 conservaient leur statut. Or, celui-ci intègre par nature la couverture retraite. Le représentant de la CFDT a demandé l’application de la clause du grand père comme condition sine qua non du retrait de son organisation du mouvement de grève actuel.

Le débat passionnel sur l’âge d’équilibre

Le Premier Ministre a repris à son compte que l’âge souhaitable pour le départ à la retraite était d’au moins 64 ans. Il n’a pas évoqué le concept d’âge pivot mais celui d’âge d’équilibre. Pour inciter les Français à travailler plus longtemps, un mécanisme de décote et de surcote. L’âge d’équilibre de 64 entrerait en vigueur en 2027. La solution s’apparente à celle mise en œuvre depuis le 1er janvier 2019 au sein de l’AGIRC/ARRCO. L’âge d’équilibre est le pendant de l’abandon de la durée de cotisation qui est au cœur des régimes par annuité actuellement en vigueur. En cas de durée inférieure, une décote est appliquée et inversement, en cas de dépassent du nombre de trimestres exigé, l’assuré bénéficie d’une surcote. La durée est aujourd’hui de 42 ans et devrait atteindre 43 ans pour la génération 1973. L’âge d’entrée sur le marché du travail est, en moyenne, de 22 ans, ce qui conduit à terme à un âge de retraite à taux plein de 65 ans. L’âge de 64 ans est un an au-dessus de l’âge effectif de départ au sein du régime général. Selon le Conseil d’Orientation des Retraite, l’atteinte d’un âge de départ à 64 ans est un élément clef pour le bouclage financier du ou des régimes de retraite. Dans un système par points, la tentation des assurés pourrait être de partir dès 62 ans ce qui pourrait générer tout à la fois un surcroît de dépenses et le versement de petites pensions. En Suède, les autorités confrontées à la grogne des retraités à faibles pensions pensent relever l’âge à partir duquel il est possible de liquider ses droits. La CFDT a répété son hostilité à cet âge pivot à 64 ans. Pour adresser un geste de bonne volonté à ce syndicat, le Premier Ministre a affirmé que la pénibilité au travail serait mieux prise en compte, en particulier pour les personnes qui sont en service la nuit. Le dispositif de carrière longue qui permet à ceux qui ont commencé tôt de partir avant l’âge légal serait adapté au régime par points. Ainsi, les personnes qui ont commencé à travailler tôt, avant 20 ans, pourront continuer de partir deux ans avant les autres. Les personnes qui exercent des métiers usants pourront également partir deux années plus tôt que les autres. Le compte pénibilité sera ouvert à la fonction publique et en particulier à l’hôpital. Le seuil du travail de nuit, afin que davantage d’agents puissent bénéficier d’un départ anticipé.

La valeur du point

Edouard Philippe a indiqué que « la loi donnera des garanties incontestables sur la valeur du point ». Il a précisé que les partenaires sociaux seront appelés à fixer la valeur du point et son évolution, sous le contrôle du Parlement. Il a retenu le principe d’une indexation en fonction du salaire et non des prix, ce qui est un gage de maintien du niveau de vie.

Un minimum de pension fixé à 85 % du SMIC

Comme cela avait été mentionné dans le rapport de Jean-Paul Delevoye, la pension minimale est fixée pour les assurés à 85 % du SMIC, soit 1000 euros en 2019.

Mesures en faveur des femmes et des familles

Le Premier Ministre a prévu que les ménages ayant au moins trois enfants bénéficient d’un dispositif spécifique de revalorisation de pension. Le rapport de Jean-Paul Delevoye prévoit qu’une majoration de pension de 5 % soit accordée dès le premier enfant à la mère sauf choix contraire des parents. Les familles de 3 enfants perdaient la majoration de 10 % applicable à toutes les pensions. Le nouveau système se révélait ainsi moins généreux pour les parents ayant au moins trois enfants. Le Premier Ministre a annoncé que les femmes qui choisiraient d’arrêter de travailler pour élever leurs enfants jusqu’à l’âge de 6 ans à partir du 3e bénéficieraient de de l’assurance vieillesse. Au-delà des 5% par enfant prévu, les parents de plus de trois enfants auraient le droit à une majoration de 2 % supplémentaires.

Edouard Philippe a confirmé que le système de réversion garantira au conjoint survivant 70 % des ressources du couple.

Les professions libérales, une convergence sur 15 ans des taux de cotisation

Pour les professions libérales, il a indiqué que la convergence des cotisations serait progressive avec un horizon fixé à 15 ans. Pour les réserv

Le Premier Ministre, Edouard Philippe, a dévoilé mercredi 11 décembre les grandes lignes du futur de projet de loi de réforme des retraites. Ce dernier devrait être présenté le 22 janvier prochain en vue d’une discussion, à partir de la fin du mois de février, au Parlement. Cela signifie que celle-ci commencera avant les élections municipales, l’adoption définitive du texte n’intervenant qu’après. Compte tenu de l’examen obligatoire du Conseil d’État avant la présentation du projet de loi en Conseil des Ministres, le texte devrait être finalisé d’ici la fin du mois de décembre.