Le Livret A franchit en beauté la barre des 300 milliards d’euros d’encours

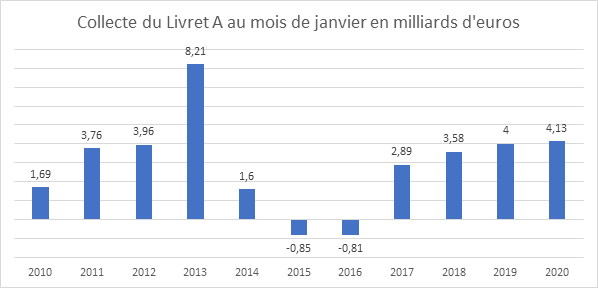

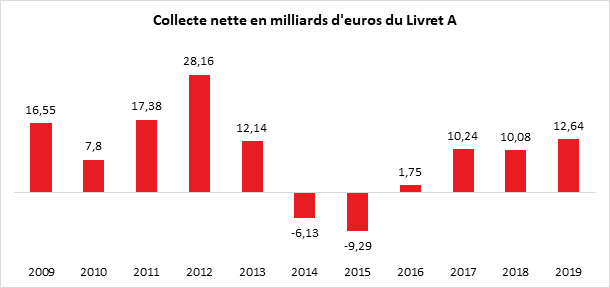

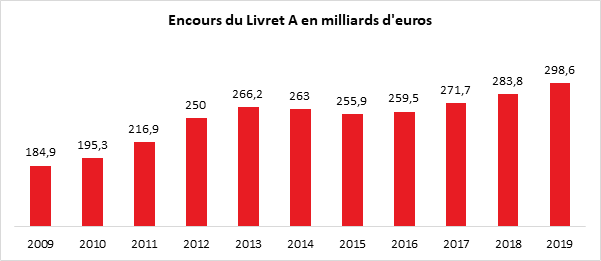

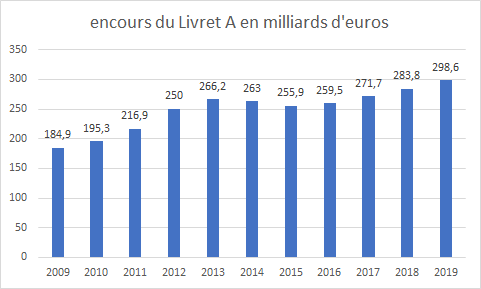

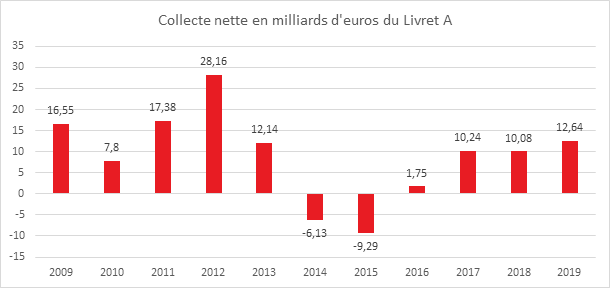

Le Livret A prouve au mois de janvier son caractère inoxydable. L’annonce de la baisse du taux du Livret A intervenue au mois de janvier n’a eu aucun effet sur la collecte qui a atteint 4,13 milliards d’euros, soit le même montant que l’année dernière (4,00 milliards d’euros). Comme les années précédentes, le Livret A démarre l’année sur les chapeaux de roues. Pour la première fois de son histoire, l’encours du Livret A dépasse les 300 milliards d’euros (302,7 milliards en janvier contre 298,6 milliards d’euros en décembre). En dix ans, l’encours a progressé de 54 %.

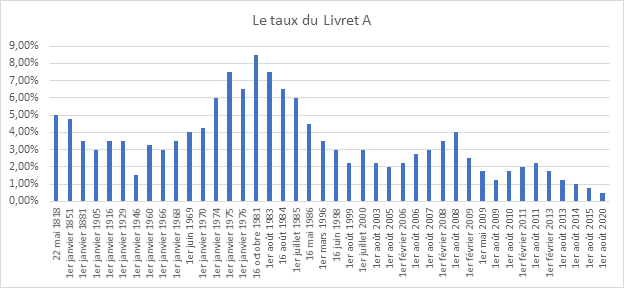

Le mois de janvier se caractérise, en règle générale, par une forte collecte en raison du versement des primes et des étrennes de fin d’année. Lors de ces dix dernières années, deux décollectes sont seulement à signaler, en 2015 (-0,85 milliards d’euros) et en 2016 (-0,81 milliards d’euros). Ces deux dernières s’expliquaient en grande partie par la baisse du rendement du Livret A intervenue au mois d’août de l’année précédente (août 2014 passage de 1,25 à 1 %, août 2015 passage de 1 à 0,75 %). Le passage de 2,25 à 1,75 % annoncé au mois de janvier 2013 n’avait pas eu tout comme en 2020 d’effet négatif sur la collecte qui avait atteint alors 8,21 milliards d’euros. Ce résultat était lié au relèvement du plafond du Livret A qui était passé le 1er janvier 2012 de 19 125 à 22 950 euros

Les ménages, en plus des primes et des étrennes de fin d’année, ont pu épargner sur leur Livret A tout ou partie de l’avance des crédits d’impôt versé par l’administration fiscale le 15 janvier à 9 millions de ménages. Au total, l’Etat a reversé 5,5 milliards d’euros représentant 60 % du montant des crédits d’impôt de l’année 2020.

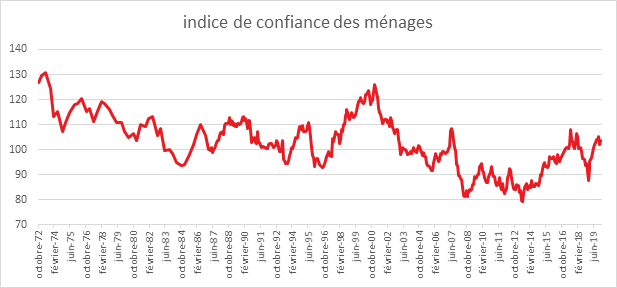

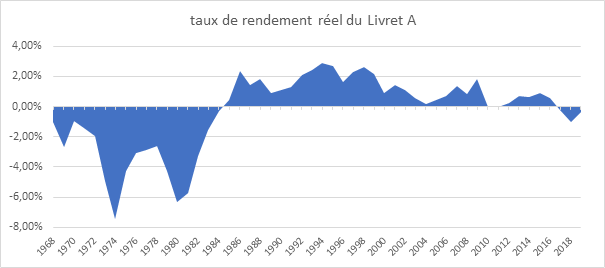

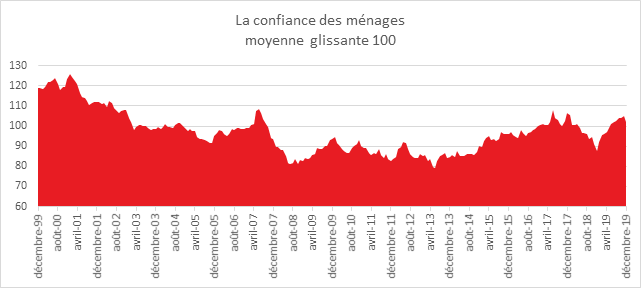

Les ménages français sont depuis deux ans enclins à maintenir un fort volant d’épargne de précaution en raison des incertitudes sociales et économiques. Les grèves du mois de décembre et de janvier concernant la réforme des retraites ne les ont pas incités à relâcher leur effort. Ils privilégient toujours la sécurité et la liquidité en faisant fi du rendement. Le vieillissement de la population contribue également à l’amplification de l’effort d’épargne. Pour le moment, les ménages ne répondent qu’avec modération aux stimuli des pouvoirs publics en faveur de la réorientation l’épargne vers des placements plus risqués.

La collecte du Livret A obéit à une saisonnalité. Le premier semestre se caractérise par de fortes collectes mensuelles quand le second semestre est marqué quelques mois de décollecte. Le mois de février sera peut être marqué par une baisse de la collecte en raison de l’entrée en vigueur du taux de 0,5 %. Le contexte anxiogène pourrait conduire les ménages français à ne pas relâcher leur effort. Le Livret A en période tourmentée joue le rôle de paratonnerre, de valeur sûre.

L’Assurance vie, une petite collecte nette sur fond de changement de paradigme

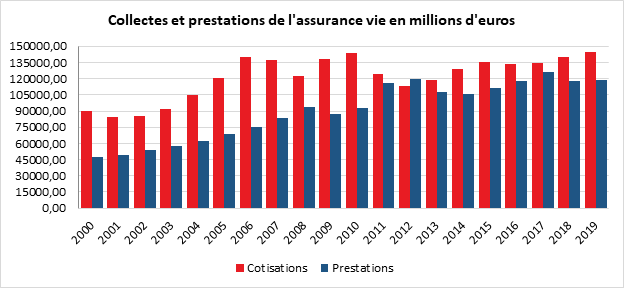

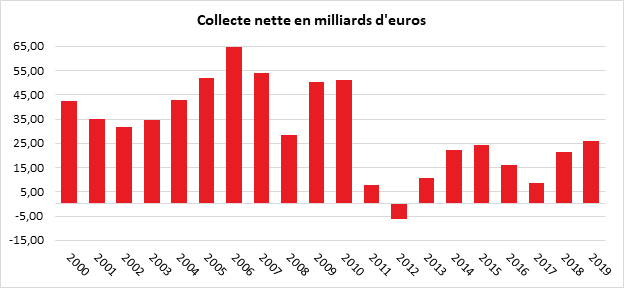

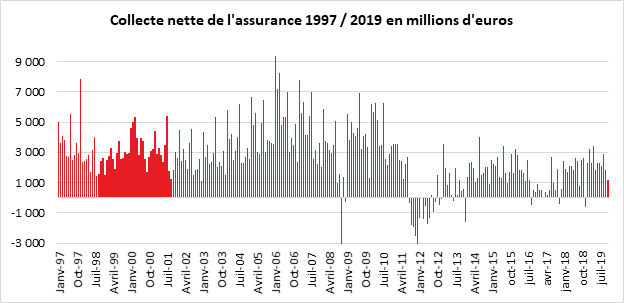

L’assurance vie commence moderato l’année 2020 avec une collecte nette de 500 millions d’euros au mois de janvier. Cette collecte relativement faible au regard des résultats passés est riche d’enseignements.

Un petit trou d’air

Pour trouver une collecte nette plus faible, il faut remonter au mois de décembre 2018 (-700 millions d’euros). Lors de ces dix dernières années, l’assurance vie n’a connu qu’une décollecte au mois de janvier, en 2012, l’année horribilis pour le premier produit d’épargne français. Janvier est traditionnellement un mois correct pour l’assurance vie avec des collectes nettes pouvant atteindre 2,4 milliards d’euros comme en janvier 2018 ou 3,2 milliards d’euros en janvier 2017. Ce petit trou d’air est avant tout imputable à la bonne tenue des rachats.

Pas de réelle défiance à l’encontre du premier produit d’épargne des Français

Avec une collecte brute de 11,8 milliards d’euros, l’assurance vie attire toujours les épargnants. Certes, ce résultat est en léger retrait par rapport au mois de janvier 2019 (12,7 milliards d’euros) et au mois de janvier 2018 (13,4 milliards d’euros) mais il est identique à celui du dernier mois de l’année 2019. Elle est dans la moyenne de ces douze derniers mois. Les Français continuent à placer une part non négligeable de leur épargne sur l’assurance vie et cela malgré les annonces de baisse de rendement intervenues entre le mois de décembre et janvier.

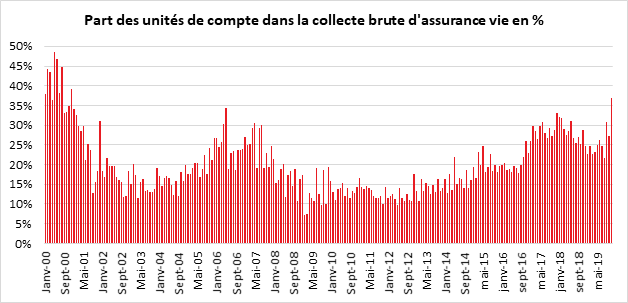

Plus du tiers de la collecte en unités de compte

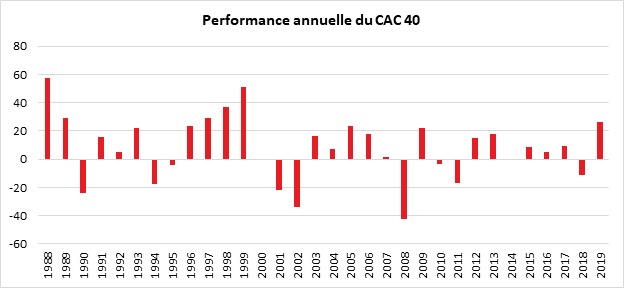

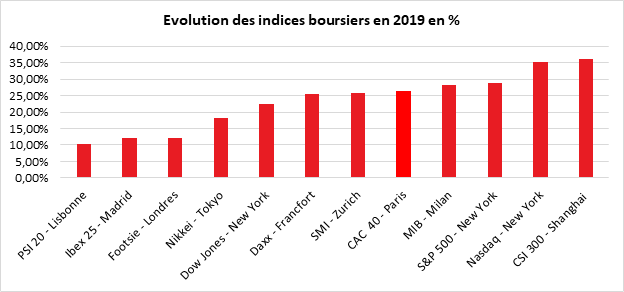

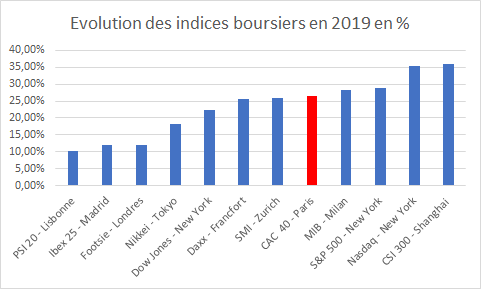

La proportion d’unités de compte en s’élevant à 34 % symbolise bien la volonté des compagnies d’assurance de limiter le poids des fonds euros et d’inciter les épargnants à porter le risque. La bonne tenue de la bourse facilite la montée en puissance des unités de compte. Certes, il y a un retrait par rapport à décembre, mois durant lequel la proportion d’UC avait atteint 41 %. Ce taux s’expliquait, sans nul doute, par le fait que des compagnies avaient décidé de restreindre l’accès à leurs fonds euros.

Des rachats en hausse

Le montant des rachats et des prestations, 11,3 milliards d’euros au mois de janvier, est en hausse. Il s’élevait à 11 milliards d’euros en décembre 2019 et à 10,6 milliards d’euros au mois de janvier 2019. Le montant des prestations tend à augmenter avec la maturité croissante du produit. Le vieillissement des titulaires de contrats aboutit automatiquement à un accroissement des versements intervenant au moment des décès. Par ailleurs, les ménages effectuent des arbitrages avec l’immobilier qui bat des recors en matière de transactions, plus d’un million en 2019.

En route vers 1800 milliards d’euros d’encours

L’assurance vie devrait atteindre la barrière des 1800 milliards d’euros dans les prochains mois renforçant sa position de numéro un des placements français. Au mois de janvier, l’encours a atteint 1789 milliards d’euros. La résilience du produit n’est plus à prouver. Il semble pouvoir s’adapter à la nouvelle donne imposée par les taux d’intérêt négatifs. Il profite de la forte appétence des Français pour l’épargne. L’assurance vie offre l’accès à une combinaison sécurité, liquidité avec les fonds euros et prise de risques avec les unités de compte. Cette association n’existe dans un aucun autre type de placement.

Le Coin des Epargnants du 21 février 2020 : les taux d’intérêt toujours en baisse

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 21 février 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 6 029,72 | -0,65 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 28 992,41 | -1,38 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 9 576,59 | -1,59 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 13 579,33 | -1,20 % | 13 249,01 |

| Footsie | 7 403,92 | -0,07 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 800,38 | -1,06 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 23 386,74 | -1,27 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 3 039,67 | +4,21 % | 3050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,205 % | -0,045 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,494 % | -0,090 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,475 % | -0,103 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1.0856 | +0,23 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 641,230 | +3,57 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 58,240 | +1,66 % | 66,300 |

.

Coup d’arrêt pour les marchés financiers

Les marchés financiers ont réagi de manière négative à la publication de l’indice PMI composite (synthèse entre l’industrie et les services) établi par IHS Markit qui est ainsi tombé sous le seuil critique des 50 points à 49,6, son plus niveau depuis plus de six ans. Le passage en-dessous de 50 est synonyme de contraction de l’activité. L’indice manufacturier américain se maintient au-dessus des 50 mais est en recul de 1,1 point à 50,8, affecté par des retards d’approvisionnements liés à l’apparition du coronavirus. A l’exception du « shutdown » du gouvernement de 2013, le passage en-dessous de 50 de l’indice composite est une première depuis 2009. La détérioration conjoncturelle est en grande partie imputable à l’épidémie de coronavirus, qui se manifeste par un affaiblissement de la demande dans différents secteurs comme les voyages et le tourisme, ainsi que par la baisse des exportations et les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. Aux Etats-Unis, les incertitudes liées à la future élection américaine conduisent également les investisseurs à opter pour la prudence. L’indice Dow Jones a reculé cette semaine de près de 1,4 % quand le Nasdaq se contractait de près de 1,6 %. L’or continue à jouer son rôle de valeur refuge avec une hausse en une semaine de 3,6 % portant l’once à 1641 dollars. Les taux d’intérêt continuent leur baisse. Les investisseurs anticipent de plus en plus de nouvelles diminutions de la part des banques centrales de leurs taux directeurs. Le taux d’intérêt de l’Obligation du Trésor français est descendu en-dessous de -0,2 % vendredi 21 février.

Dans la zone euro, l’activité manufacturière a, en revanche, connu une amélioration surprise au mois de février, l’indice préliminaire PMI manufacturier IHS Markit ayant progressé de 0,4 point à 48,4 tout en restant en-dessous de 50. L’indice composite, synthèse entre l’industrie et les services, est en effet ressorti en croissance à 51,6 points dans l’ensemble de la région, un plus haut de six mois.

La vitesse de propagation du coronavirus inquiète de plus en plus la communauté financière. L’épidémie de Covid-19. Plus de 200 nouveaux cas ont été recensés en Corée du Sud. Singapour et le Japon en ont enregistré plus de 85, sans oublier les quelque 600 cas signalés sur le Diamond Princess dans le port de Yokohama.

Plus de 140 milliards d’euros épargnés sur un an

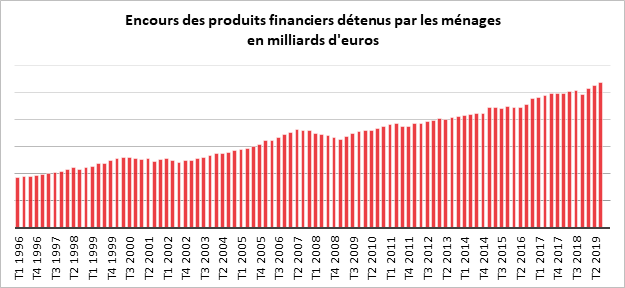

Les ménages français ont, au cours de l’année 2019, accru leur effort d’épargne malgré ou à cause de la baisse des taux d’intérêt. À la fin du troisième trimestre, selon la Banque de France, le flux d’épargne des 12 derniers mois atteignait 142,3 milliards d’euros, en léger retrait par rapport au deuxième, +149,4 milliards d’euros. 78 % de ce flux ont été investis sur des produits de taux.

Le patrimoine financier des ménages est passé du deuxième au troisième trimestre de 5276 à 5367 milliards d’euros. Les produits de taux représentent, avec un encours de 3 477 milliards d’euros, les deux tiers du patrimoine financier des ménages.

Le numéraire et les dépôts à vue ont dépassé, pour la première fois, la barre des 600 milliards d’euros (603,8 milliards d’euros) au troisième trimestre 2019.

Les marchés financiers ont réagi de manière négative à la publication de l’indice PMI composite (synthèse entre l’industrie et les services) établi par IHS Markit tombé sous le seuil critique des 50 points à 49,6, son plus bas niveau depuis plus de six ans, synonyme de contraction de l’activité. L’indice manufacturier américain affecté par des retards d’approvisionnements liés à l’apparition du coronavirus se maintient au-dessus des 50 mais est en recul de 1,1 point à 50,8. A l’exception du « shutdown » du gouvernement fédéral de 2013 sous l’administration Obama, le passage en-dessous de 50 de l’indice composite est une première depuis 2009. La détérioration conjoncturelle est en grande partie imputable à l’épidémie de coronavirus qui se manifeste par un affaiblissement de la demande dans différents secteurs comme les voyages et le tourisme, ainsi que par la baisse des exportations et les perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. Aux Etats-Unis, les incertitudes liées à la future élection américaine conduisent également les investisseurs à opter pour la prudence. L’indice Dow Jones a reculé cette semaine de près de 1,4 % quand le Nasdaq se contractait de près de 1,6 %. L’or continue à jouer son rôle de valeur refuge avec une hausse en une semaine de 3,6 % portant l’once à 1641 dollars. Les taux d’intérêt continuent leur baisse. Les investisseurs anticipent de plus en plus de nouvelles diminutions de la part des banques centrales de leurs taux directeurs. Le taux d’intérêt de l’Obligation du Trésor français est descendu en-dessous de -0,2 % vendredi 21 février.

Dans la zone euro, l’activité manufacturière a, en revanche, connu une amélioration surprise au mois de février, l’indice préliminaire PMI manufacturier IHS Markit ayant progressé de 0,4 point à 48,4 tout en restant en-dessous de 50. L’indice composite, synthèse entre l’industrie et les services, est en effet ressorti en croissance à 51,6 points dans l’ensemble de la région, un plus haut de six mois.

La vitesse de propagation du coronavirus inquiète de plus en plus la communauté financière. L’épidémie de Covid-19 gagne du terrain. Plus de 200 nouveaux cas ont été recensés en Corée du Sud. Singapour et le Japon en ont enregistré plus de 85, sans oublier les quelques 600 cas signalés sur le Diamond Princess dans le port de Yokohama.

Plus de 140 milliards d’euros épargnés sur un an

Au cours de l’année 2019, les ménages français ont accru leur effort d’épargne malgré ou à cause de la baisse des taux d’intérêt. À la fin du troisième trimestre, selon la Banque de France, le flux d’épargne des 12 derniers mois atteignait 142,3 milliards d’euros, en léger retrait par rapport au deuxième, +149,4 milliards d’euros. 78 % de ce flux ont été investis sur des produits de taux.

Le patrimoine financier des ménages est passé du deuxième au troisième trimestre de 5276 à 5367 milliards d’euros. Les produits de taux représentent, avec un encours de 3 477 milliards d’euros, les deux tiers du patrimoine financier des ménages.

Le numéraire et les dépôts à vue ont dépassé, pour la première fois, la barre des 600 milliards d’euros (603,8 milliards d’euros) au troisième trimestre 2019. Le flux correspondant a été positif au quatrième trimestre (+ 5,8 milliards d’euros), mais en retrait par rapport aux 12,4 milliards d’euros au troisième.

Le flux correspondant a été positif au quatrième trimestre (+ 5,8 milliards d’euros), mais en retrait par rapport aux 12,4 milliards d’euros au troisième.

Cercle de l’Épargne – données Banque de France

L’épargne réglementée s’est élevée à 768 milliards d’euros au troisième trimestre contre 764 milliards d’euros au deuxième. Les flux de l’épargne réglementée sont en retrait en fin d’année. Ils sont passés de 5 milliards d’euros au troisième trimestre à 400 millions d’euros au quatrième.

L’assurance vie et l’épargne retraite en fonds euros ont fortement progressé durant le troisième trimestre. Leur encours a atteint 1 722 milliards d’euros contre 1 664,8 milliards d’euros le trimestre précédent.

Les produits de fonds propre ont bénéficié du bon résultat des marchés et ont vu ainsi leur encours progressé. Il est passé de 1 763 à 1 795 milliards d’euros du deuxième au troisième trimestre. En revanche, une décollecte de 2 milliards d’euros est constatée pour les actions, faisant suite à un flux également négatif au deuxième trimestre de 0,5 milliard d’euros. L’encours des actions cotées s’élevait, à la fin du troisième trimestre, à 292 milliards d’euros. Les unités de compte de l’assurance vie et de l’épargne retraite sont en progrès avec un flux positif de 800 millions d’euros. Compte tenu des premières données fournies par la Banque de France, le flux serait positif de 2,1 milliards d’euros au quatrième trimestre. L’encours atteint 378,1 milliards d’euros à fin septembre 2019. Les Français détiennent pour 117,8 milliards d’euros d’action de manière indirecte via les Organismes de Placement Collectif (OPC). Les flux en actions via les OPC ont atteint 700 millions d’euros au troisième trimestre 2019.

L’Assemblée nationale et la politique de l’épargne

À l’Assemblée nationale, une mission d’information présidée par Gilles Carrez a été constituée le mercredi 19 février 2020 afin de proposer des solutions pour moderniser la politique de l’épargne dans un contexte de taux bas.

La mission doit, en effet, évaluer les répercussions sur l’épargne de la baisse prolongée des taux des produits d’épargne et de leur maintien à un niveau quasi nul. Pour le moment, malgré ou à cause de la baisse des taux les Français ont tendance à épargner davantage. Pour atteindre leur objectif implicite ou explicite d’épargne, les ménages doivent mettre plus d’argent de côté car celui-ci rapporte moins. À côté de cet effet d’encaisse, l’effet de précaution joue aussi. Les faibles taux, par leur caractère anormal, incitent les ménages à renforcer l’épargne de précaution. Par ailleurs, les bas taux conduisent à un endettement accru en particulier en matière d’immobilier dont les prix augmentent. Il en résulte des remboursements de capital plus importants ce qui alimente l’effort d’épargne. Les Français privilégient les produits sans risque et à forte liquidité. La succession de crises a renforcé leur aversion aux risques. Le vieillissement de la population des épargnants renforce cette tendance.

Les faibles taux d’intérêt touchent les épargnants mais également les compagnies d’assurances dont la solvabilité est mise à mal avec des fonds euros offrant une garantie en capital.

Les pouvoirs publics avec la création des fonds Eurocroissance, le PEA-PME ou le Plan d’Épargne Retraite (PER), tentent depuis de nombreuses années de réorienter l’épargne vers des placements plus « actions ».

La fiscalité de l’épargne est jugée par certains incohérente à travers des incitations réalisées en faveur des produits sans risque et de court terme comme le Livret A d’un côté et des mesures destinées à promouvoir les produits de long terme comme le Plan d’Épargne en Actions ou le Plan d’Épargne en Retraite. Toutes les gammes de produits sont aidés ce qui peut poser un problème de cohérence.

Quand plus personne ne croit à la fin des taux bas

Les marchés financiers pensent que la BCE va conserver très longtemps des taux d’intérêt très bas. Les anticipations sont, en la matière, très nettes. Ainsi, les contrats « futures » (contrats à terme) sur les Euribor à 3 mois à l’échéance 2022 offrent, en février 2020, des taux à -0,4 %. Le taux d’intérêt des obligations de l’État allemand à 10 ans dans 3 ans est de -0,1 % en février 2020.

Au mieux, les marchés financiers pensent que les taux d’intérêt à court terme ne monteront que de 20 points de base en 3 ans et que les taux d’intérêt à long terme ne progresseront que de 35 points de base en 3 ans. Le simple ralentissement de l’économie européenne a amené à une baisse du taux de dépôt de la BCE et à un réenclenchement des opérations de rachats d’actifs. La politique monétaire des grandes zones économiques se japonise, rendant de moins en moins facile la sortie de la nasse des taux bas.

Cette situation est-elle tenable compte tenu des risques des déséquilibres financiers insupportables ?

Les taux bas amèneront une baisse importante des portefeuilles obligataires dans les prochaines années. Compte tenu de la duration moyenne des portefeuilles obligataires des compagnies d’assurance, autour de 7 ans, leur rendement devrait diminuer assez rapidement d’ici 2025. Il devrait être de 0,8 % en moyenne en 2023. Pour les assureurs allemands, la diminution sera encore plus nette (rendement de 0,3 %). Logiquement, les investisseurs devraient se détourner des obligations et les épargnants des fonds euros. Cette désaffection devrait par ricochet aboutir à une remontée des taux sauf en cas d’action contraire de la banque centrale (rachats d’obligations par exemple).

Si les taux d’intérêt à long terme restent très bas, très inférieurs à la croissance (écart de trois points entre le taux de croissance en valeur et les taux), les prix des actifs continueront à augmenter. Le Per (price earning ratio, soit le cours de bourse sur le bénéfice net par action) de l’indice Eurostoxx est passé de 15 à 18 de 2017 à 2020. Hors banques, ces dernières étant pénalisées par les taux bas, le PER atteint désormais 20. Depuis 2010, le prix des logements au sein de la zone euro a augmenté de plus de 20 % quand celui des bureaux et des commerces s’est apprécié de plus de 35 %.

L’augmentation du prix des actifs est susceptible de créer une bulle spéculative. Elle est déconnectée de leur rentabilité et de la croissance économique. Plus l’écart augmente, plus le risque d’éclatement de la bulle s’accroît. Par ailleurs, la valorisation des actifs, de l’immobilier en particulier, contribue à l’appauvrissement des jeunes qui doivent les acquérir à des prix surévalués. Cela provoque un détournement de l’épargne vers des emplois non productifs et de nature spéculative.

Plus les taux d’intérêt à long terme resteront durablement bas, plus les taux d’intérêt moyens sur les dettes continueront à baisser, et se rapprocheront des taux d’intérêt présents. La solvabilité des emprunteurs est conditionnée par le maintien de taux bas et cela d’autant plus que leur niveau d’endettement augmente. La dette des entreprises de la zone euro est passée de 100 à 108 du PIB de 2010 à 2019. Sur la même période, le paiement des intérêts est passé de 2,6 à 1,5 % du PIB. La dette publique a atteint, toujours pour la zone euro, plus de 85 % du PIB en 2019 contre 80 % en 2010. Le service de la dette est passé de 2 7 à 1,4 % du PIB. Les ménages européens sont endettés à hauteur de 58 % du PIB et acquittent des intérêts représentant 0,8 % du PIB en 2019 contre 1,5 % en 2010. Avec un niveau plus élevé d’endettement, tout relèvement de taux est susceptible de provoquer des problèmes de solvabilité en chaîne en mettant, sous tension, les banques.

La remontée des taux qui aurait dû commencer au mois de septembre dernier ouvrait une porte pour retrouver le chemin normal de taux. En la refermant, la BCE s’est compliqué la tâche. La sortie des taux bas sera de plus en plus délicate à organiser compte tenu de l’endettement croissant des acteurs. Au Japon, les taux sont bas depuis 30 ans. La dette publique de plus de 250 % du PIB rend évidemment très difficile toute remontée des taux, surtout si cette dernière ne s’accompagnait pas d’une progression de l’inflation.

Des origines de l’augmentation de la capitalisation boursière

De 1995 à aujourd’hui, la capitalisation boursière des pays de l’OCDE est passée de 43 % à 110 % du PIB. Elle est revenue à son niveau le plus élevé qui avait été auparavant atteint en 1999, avant l’éclatement de la bulle Internet. Après la crise de 2009, cette capitalisation était redescendue à 55 % du PIB.

Cette forte augmentation de la capitalisation boursière ne s’explique pas par la progression du nombre d’entreprises cotées. 14 000 entreprises sont cotées au sein de l’OCDE, en 2019 contre 17 000 en 2003. Compte tenu des contraintes financières et administratives liées à la cotation, des entreprises, en Europe comme aux États-Unis, y renoncent. Par ailleurs, le nombre d’entreprises cotées tend à décliner avec les opérations de concentration.

La valorisation des entreprises résulte de déformation du partage des revenus. Au sein de l’OCDE, les profits après taxes, intérêts et avant dividendes sont passés de 11 à 15 % du PIB de 1995 à 2019. Quand le salaire réel a progressé sur cette même période de 20 %, la productivité par tête a augmenté de près de 40 %. Le changement dans le partage de la valeur ajoutée est à l’origine de de la hausse 33 % de la profitabilité des entreprises, rapportée au PIB.

Le rapport entre le cours de bourse et le bénéfice net par action, ou entre la capitalisation boursière et le bénéfice net (Per) exprime le nombre d’années de bénéfices que l’investisseur est prêt à payer lorsqu’il achète une action. Le Per sur bénéfices futurs est passé de 12 à 18 de 2011 à 2019. Son niveau reste très inférieur à celui qui l’avait atteint en 1999 en pleine bulle Internet. À 19, il se situe dans la moyenne haute de ses vingt dernières années. En tant que tel, ce score ne semble pas signaler l’existence d’une véritable bulle « actions ». L’amélioration des résultats des entreprises justifie, en partie, la valorisation du cours des actions.

Le facteur déterminant pour comprendre l’appréciation du cours des actions est la baisse des taux d’intérêt à long terme surtout au regard du taux de croissance. L’écart est supérieur, en moyenne, à deux points depuis quatre ans. Les actions, en revanche, pâtissent d’une prime de risque relativement élevée. Elle est passée de 1 à 4 de 1995 à 2019. Elle avait atteint un sommet à 10 en 2009 au moment de la crise financière.

Selon l’économiste en c

L’épargne réglementée s’est élevée à 768 milliards d’euros au troisième trimestre contre 764 milliards d’euros au deuxième. Les flux de l’épargne réglementée sont en retrait en fin d’année. Ils sont passés de 5 milliards d’euros au troisième trimestre à 400 millions d’euros au quatrième.

L’assurance vie et l’épargne retraite en fonds euros ont fortement progressé durant le troisième trimestre. Leur encours a atteint 1 722 milliards d’euros contre 1 664,8 milliards d’euros le trimestre précédent.

Les produits de fonds propre ont bénéficié du bon résultat des marchés et ont vu ainsi leur encours progressé. Il est passé de 1 763 à 1 795 milliards d’euros du deuxième au troisième trimestre. En revanche, une décollecte de 2 milliards d’euros est constatée pour les actions, faisant suite à un flux également négatif au deuxième trimestre de 0,5 milliard d’euros. A la fin du troisième trimestre, l’encours des actions cotées s’élevait à 292 milliards d’euros. Les unités de compte de l’assurance vie et de l’épargne retraite sont en progrès avec un flux positif de 800 millions d’euros. Compte tenu des premières données fournies par la Banque de France, le flux serait positif de 2,1 milliards d’euros au quatrième trimestre. L’encours atteint 378,1 milliards d’euros à fin septembre 2019. Les Français détiennent pour 117,8 milliards d’euros d’action de manière indirecte via les Organismes de Placement Collectif (OPC). Les flux en actions via les OPC ont atteint 700 millions d’euros au troisième trimestre 2019.

L’Assemblée nationale et la politique de l’épargne

À l’Assemblée nationale, une mission d’information présidée par Gilles Carrez a été constituée le mercredi 19 février 2020 afin de proposer des solutions pour moderniser la politique de l’épargne dans un contexte de taux bas.

Cette mission doit évaluer les répercussions sur l’épargne de la baisse prolongée des taux des produits d’épargne et de leur maintien à un niveau quasi nul. Pour le moment, malgré ou à cause de la baisse des taux, les Français ont tendance à épargner davantage. Pour atteindre leur objectif implicite ou explicite d’épargne, les ménages doivent mettre plus d’argent de côté car celui-ci rapporte moins. À côté de cet effet d’encaisse, l’effet de précaution joue aussi. Les faibles taux, par leur caractère anormal, incitent les ménages à renforcer l’épargne de précaution. Par ailleurs, les bas taux conduisent à un endettement accru en particulier en matière d’immobilier dont les prix augmentent. Il en résulte des remboursements de capital plus importants ce qui alimente l’effort d’épargne. Les Français privilégient les produits sans risque et à forte liquidité. La succession de crises a renforcé leur aversion aux risques. Le vieillissement de la population des épargnants renforce cette tendance.

Les faibles taux d’intérêt touchent les épargnants mais également les compagnies d’assurances dont la solvabilité est mise à mal avec des fonds euros offrant une garantie en capital.

Les pouvoirs publics avec la création des fonds Eurocroissance, le PEA-PME ou le Plan d’Épargne Retraite (PER), tentent depuis de nombreuses années de réorienter l’épargne vers des placements plus « actions ».

La fiscalité de l’épargne est jugée par certains incohérente à travers des incitations réalisées en faveur des produits sans risque et de court terme comme le Livret A, d’un côté, et des mesures destinées à promouvoir les produits de long terme comme le Plan d’Épargne en Actions ou le Plan d’Épargne en Retraite, de l’autre. Toutes les gammes de produits sont aidées, ce qui peut poser un problème de cohérence.

Quand plus personne ne croit à la fin des taux bas

Les marchés financiers pensent que la BCE va conserver très longtemps des taux d’intérêt très bas. Les anticipations en la matière sont très nettes. Ainsi, les contrats « futures » (contrats à terme) sur les Euribor à 3 mois à l’échéance 2022 offrent, en février 2020, des taux à -0,4 %. Le taux d’intérêt des obligations de l’État allemand à 10 ans dans 3 ans est de -0,1 % en février 2020.

Au mieux, les marchés financiers pensent que les taux d’intérêt à court terme ne monteront que de 20 points de base en 3 ans et que les taux d’intérêt à long terme ne progresseront que de 35 points de base en 3 ans. Le simple ralentissement de l’économie européenne a amené à une baisse du taux de dépôt de la BCE et à un réenclenchement des opérations de rachats d’actifs. La politique monétaire des grandes zones économiques se japonise, rendant de moins en moins facile la sortie de la nasse des taux bas.

Cette situation est-elle tenable compte tenu des risques des déséquilibres financiers insupportables ?

Les taux bas amèneront une baisse importante des portefeuilles obligataires dans les prochaines années. Compte tenu de la duration moyenne des portefeuilles obligataires des compagnies d’assurance (autour de 7 ans), leur rendement devrait diminuer assez rapidement d’ici 2025. Il devrait être de 0,8 % en moyenne en 2023. Pour les assureurs allemands, la diminution sera encore plus nette (rendement de 0,3 %). Logiquement, les investisseurs devraient se détourner des obligations et les épargnants des fonds euros. Cette désaffection devrait par ricochet aboutir à une remontée des taux sauf en cas d’action contraire de la banque centrale (rachats d’obligations par exemple).

Si les taux d’intérêt à long terme restent très bas et très inférieurs à la croissance (écart de trois points entre le taux de croissance en valeur et les taux), les prix des actifs continueront à augmenter. Le PER de l’indice Eurostoxx (price earning ratio, soit le cours de bourse sur le bénéfice net par action) est passé de 15 à 18 de 2017 à 2020. Hors banques, ces dernières étant pénalisées par les taux bas, le PER atteint désormais 20. Depuis 2010, le prix des logements au sein de la zone euro a augmenté de plus de 20 % quand celui des bureaux et des commerces s’est apprécié de plus de 35 %.

L’augmentation du prix des actifs est susceptible de créer une bulle spéculative. Elle est déconnectée de leur rentabilité et de la croissance économique. Plus l’écart augmente, plus le risque d’éclatement de la bulle s’accroît. Par ailleurs, la valorisation des actifs, de l’immobilier en particulier, contribue à l’appauvrissement des jeunes qui doivent les acquérir à des prix surévalués. Cela provoque un détournement de l’épargne vers des emplois non productifs et de nature spéculative.

Plus les taux d’intérêt à long terme resteront durablement bas, plus les taux d’intérêt moyens sur les dettes continueront à baisser, et se rapprocheront des taux d’intérêt présents. La solvabilité des emprunteurs est conditionnée par le maintien de taux bas et cela d’autant plus que leur niveau d’endettement augmente. La dette des entreprises de la zone euro est passée de 100 à 108 du PIB de 2010 à 2019. Sur la même période, le paiement des intérêts est passé de 2,6 à 1,5 % du PIB. Toujours pour la zone euro, la dette publique a atteint plus de 85 % du PIB en 2019 contre 80 % en 2010. Le service de la dette est passé de 2 7 à 1,4 % du PIB. Les ménages européens sont endettés à hauteur de 58 % du PIB et acquittent des intérêts représentant 0,8 % du PIB en 2019 contre 1,5 % en 2010. Avec un niveau plus élevé d’endettement, tout relèvement de taux est susceptible de provoquer des problèmes de solvabilité en chaîne en mettant, sous tension, les banques.

Les taux directeurs de la BCE étaient censés remontrer au mois de septembre 2019. En reportant ce processus, la banque centrale s’est compliqué la tâche. Plus longue sera la phase de taux bas, plus difficile leur abandon compte tenu notamment de l’endettement croissant des acteurs. Au Japon, les taux sont bas depuis 30 ans. La dette publique de plus de 250 % du PIB rend évidemment très difficile toute remontée des taux, surtout si cette dernière ne s’accompagnait pas d’une progression de l’inflation.

Des origines de l’augmentation de la capitalisation boursière

De 1995 à aujourd’hui, la capitalisation boursière des pays de l’OCDE est passée de 43 % à 110 % du PIB. Elle est revenue à son niveau le plus élevé qui avait été auparavant atteint en 1999, avant l’éclatement de la bulle Internet. Après la crise de 2009, cette capitalisation était redescendue à 55 % du PIB.

Cette forte augmentation de la capitalisation boursière ne s’explique pas par la progression du nombre d’entreprises cotées. 14 000 entreprises sont cotées au sein de l’OCDE en 2019 contre 17 000 en 2003. Compte tenu des contraintes financières et administratives liées à la cotation, des entreprises, en Europe comme aux États-Unis, y renoncent. Par ailleurs, le nombre d’entreprises cotées tend à décliner avec les opérations de concentration.

La valorisation des entreprises résulte de déformation du partage des revenus. Au sein de l’OCDE, les profits après taxes, intérêts et avant dividendes sont passés de 11 à 15 % du PIB de 1995 à 2019. Quand le salaire réel a progressé sur cette même période de 20 %, la productivité par tête a augmenté de près de 40 %. Le changement dans le partage de la valeur ajoutée est à l’origine de la hausse de 33 % de la profitabilité des entreprises rapportée au PIB.

Le rapport entre le cours de bourse et le bénéfice net par action, ou entre la capitalisation boursière et le bénéfice net (Per) exprime le nombre d’années de bénéfices que l’investisseur est prêt à payer lorsqu’il achète une action. Le Per sur bénéfices futurs est passé de 12 à 18 de 2011 à 2019. Son niveau reste très inférieur à celui qu’il avait atteint en 1999 en pleine bulle Internet. À 19, il se situe dans la moyenne haute de ses vingt dernières années. En tant que tel, ce score ne semble pas signaler l’existence d’une véritable bulle « actions ». L’amélioration des résultats des entreprises justifie, en partie, la valorisation du cours des actions.

Le facteur déterminant pour comprendre l’appréciation du cours des actions est la baisse des taux d’intérêt à long terme surtout au regard du taux de croissance. L’écart est supérieur, en moyenne, à deux points depuis quatre ans. Les actions, en revanche, pâtissent d’une prime de risque relativement élevée. Cette prime est passée de 1 à 4 de 1995 à 2019. Elle avait atteint un sommet à 10 en 2009 au moment de la crise financière.

Selon l’économiste en chef de Natixis, Patrick Artus, la

hausse de la capitalisation boursière de 67 points de PIB s’explique à hauteur

de 73 points par l’écart de taux d’intérêt avec le taux de croissance, à 15

points par la progression de la profitabilité, ces deux ratios étant minorés à

hauteur de 21 points par l’augmentation de la prime de risque

« actions ».

hef de Natixis, Patrick Artus, la hausse de la capitalisation boursière de 67 points de PIB s’explique à hauteur de 73 points par l’écart de taux d’intérêt avec le taux de croissance, à 15 points par la progression de la profitabilité, ces deux ratios étant minorés à hauteur de 21 points par l’augmentation de la prime de risque « actions ».

Les députés, les épargnants et les taux bas

A l’Assemblée nationale, une mission d’information présidée par Gilles Carrez a été constituée le mercredi 19 février 2020 afin de proposer des solutions pour moderniser la politique de l’épargne dans un contexte de taux bas

La mission doit, en effet, évaluer les répercussions sur l’épargne de la baisse prolongée des taux des produits d’épargne et de leur maintien à un niveau quasi nul. Pour le moment, malgré ou à cause de la baisse des taux les Français ont tendance à épargner davantage. Pour atteindre leur objectif implicite ou explicite d’épargne, les ménages doivent mettre plus d’argent de côté car celui rapporte moins. A côté de cet effet d’encaisse, l’effet de précaution joue aussi. Les faibles taux par leur caractère anormal incitent les ménages à renforcer l’épargne de précaution. Par ailleurs, les bas taux conduisent à un endettement accru en particulier en matière d’immobilier dont les prix augmentent. Il en résulte des remboursements de capital plus important ce qui alimente l’effort d’épargne. Les Français privilégient les produits sans risque et à forte liquidité. La succession de crises a renforcé leur aversion aux risques. Le vieillissement de la population des épargnants renforce cette tendance.

Les faibles taux d’intérêt touchent les épargnants mais également les compagnies d’assurances dont la solvabilité est mise à mal avec des fonds euros offrant une garantie en capital.

Les pouvoirs publics avec la création des fonds Eurocroissance, le PEA-PME ou avec le PER tentent depuis de nombreuses années de réorienter l’épargne vers des placements plus « actions ».

La fiscalité de l’épargne est jugée par certains incohérente, incitant tout à la fois les produits sans risque, de court terme comme le Livret A et les produits de long terme comme le Plan d’Epargne en Actions ou le Plan d’Epargne en Retraite. Toutes les gammes de produits sont aidés ce qui peut poser un problème de cohérence.

Le patrimoine financier des ménages : 5367 milliards d’euros au 3e trimestre 2019

Les ménages français ont, au cours de l’année 2019, accru leur effort d’épargne. A la fin du 3e trimestre, selon la Banque de France, le flux d’épargne des 12 derniers mois atteignait 142,3 milliards d’euros, en léger retrait par rapport au deuxième, +149,4 milliards d’euros. 78 % de ce flux ont été investis sur des produits de taux. Leur patrimoine financier est passé du 2e au 3e trimestre de de 5276 à 5367 milliards d’euros

Les ménages français ont, au cours de l’année 2019, accru leur effort d’épargne. A la fin du 3e trimestre, selon la Banque de France, le flux d’épargne des 12 derniers mois atteignait 142,3 milliards d’euros, en léger retrait par rapport au deuxième, +149,4 milliards d’euros. 78 % de ce flux ont été investis sur des produits de taux. Leur patrimoine financier est passé du 2e au 3e trimestre de 5276 à 5367 milliards d’euros. Les produits de taux représentent, avec un encours de 3 477 milliards d’euros, les deux tiers du patrimoine financier des ménages. Le numéraire et les dépôts à vue ont dépassé, pour la première fois, la barre des 600 milliards d’euros (603,8 milliards d’euros) au troisième trimestre 2019. Le flux a été positif au 3e trimestre de 5,8 miliiards d’euros au quatrième trimestre en retrait par rapport aux 12,4 milliards d’euros au troisième.

L’épargne réglementée s’est élevée à 768 milliards d’euros au troisième trimestre contre 764 milliards d’euros au deuxième. Les flux sont en retrait en fin d’année. Ils sont passés de 5 milliards d’euros au troisième trimestre à 400 millions d’euros au quatrième.

L’assurance vie et épargne retraite en fonds euros a fortement progressé durant le troisième trimestre. Son encours a atteint 1722 milliards d’euros contre 1664,8 milliards d’euros le trimestre précédent.

Les produits de fonds propre ont bénéficié du bon résultat des marchés et ont vu ainsi leur encours progressé. Il est passé de 1763 à 1795 milliards d’euros du deuxième au troisième trimestre. En revanche, une décollecte est constatée pour les actions, -2 milliards d’euros faisant suite à un flux également négatif au deuxième trimestre de 0,5 milliard d’euros. L’encours des actions cotées s’élevait à la fin du troisième trimestre à 292 milliards d’euros. Les unités de compte de l’assurance vie et de l’épargne retraite sont en progrès avec un flux positif de 800 millions d’euros. Compte tenu des premières données fournies par la Banque de France, le flux serrait positif de 2,1 milliards d’euros au quatrième trimestre. L’encours atteint 378,1 milliards d’euros à fin septembre 2019. Les Français détiennent pour 117,8 milliards d’euros d’action de manière indirecte via les Organismes de Placement Collectif (OPC). Les flux en actions via les OPC ont atteint 700 millions d’euros au troisième trimestre 2019

Retraite, une réforme sur fond de déficits

Entre 2018 et 2030, le« déficit cumulé » du système de retraite français pourrait atteindre 113 milliards d’euros, selon le document envoyé aux partenaires sociaux par le Gouvernement pour la réunion de la « conférence sur l’équilibre et le financement »du mardi 18 février.

La conférence, a pour objectif d’ici la fin du mois d’avril de trouver des solutions afin d’équilibrer les comptes d’ici 2027. L’équation à résoudre est complexe car les partenaires sociaux ne peuvent ni toucher à l’âge légal, ni au montant des cotisations et ni à celui des pensions.

Le document communiqué aux partenaires sociaux montre souligne que les pertes seraient concentrées à la Caisse nationale d’assurance-vieillesse, qui couvre les salariés du privé, avec un déficit d’un peu plus de 10 milliards d’euros en 2030, et à la CNRACL, la caisse nationale qui prend en charge les fonctionnaires employés par les collectivités locales et les hôpitaux publics (– 6,5 milliards d’euros).Même si le chiffrage demeure encore un peu flou, le passage au régime par points aurait peu d’incidences financières d’ici 2030 (son entrée en vigueur est très progressive et ne commence qu’en 2025 pour les actifs nés après 1975).Le surcroît de dépenses est de 300 millions d’euros à l’horizon 2030, du fait de l’amélioration du minimum de pension. le passage à 28,12 % pour le taux de cotisation devrait générer une augmentation des recettes (+ 900 millions d’euros d’ici à 2030).«

Discussion à haute tension de la réforme des retraites

Plus de 41 000 amendements, la discussion du projet de loi visant à instituer un régime universel par points donne lieu à une bataille parlementaire hors du commun. Les logiciels informatiques permettent aux groupes parlementaires de produire de l’amendements en masse. Les deux prochaines semaines ne permettront pas d’écluser l’ensemble des amendements. Un examen scrupuleux nécessiterait plus de six mois. Pour le moment l’examen est prévu sur deux semaines, une troisième semaine étant possible. L’objectif du Gouvernement est d’obtenir une adoption en première lecture à l’Assemblée nationale avant les élections municipales du 15 et 22 mars prochains. L’adoption définitive a été, de son côté, prévue d’ici la fin juin sachant que l’Assemblée nationale est en travaux durant l’été. La discussion du texte qui a commencé le 17 janvier risque de s’enliser sous le poids des amendements. La majorité peut espérer qu’au fil des jours le nombre de combattants diminue permettant une accélération de l’examen du texte. Il pourra également recourir à la procédure du vote bloqué sur les articles et les amendements pour gagner du temps. Le Premier Ministre pourrait décider d’utiliser l’article 49-3 de la Constitution permettant d’interrompre la discussion et d’obtenir l’adoption du texte sauf en cas de vote d’une motion de censure. Sans nul doute que le Gouvernement n’optera pour cet article qu’après deux ou trois semaines et après souligné l’incapacité technique de poursuivre la discussion. L’hostilité de la CFDT au recours au 49-3 ne facilite pas la tâche de l’exécutif. Le dessaisissement du Parlement devra être préparé d’autant plus que le projet de loi renvoie à de nombreuses ordonnances.

Avant la discussion, le gouvernement a entériné plusieurs modifications. Ainsi, les droits à pension acquis avant le basculement de 2025 seront garantis à 100 % aux personnes nées à partir de 1975. Le montant de la pension correspondant au système actuel qui s’ajoutera à celui du régime par points sera calculé au moment du départ à la retraite et proratisé en fonction du nombre d’années cotisées dans le système actuel. pour les fonctionnaires, le montant de la pension d’ancien régime sera calculée à partir des six derniers mois de rémunération en fin de carrière et non sur les six derniers mois de 2024.

Le Gouvernement a aussi acté l’amélioration du régime de la retraite progressive qui permet à un salarié de réduire son temps de travail sans subir une réduction proportionnelle de son revenu. Ce système qui n’a pour le moment rencontré le succès escompté, pourra continuer d’être ouvert à compter de 60 ans quand dans le projet de loi initial l’âge avait été fixé à 62 ans. Par ailleurs, les salariés soumis aux forfaits jours et les fonctionnaires pourront avoir accès à ce dispositif. Les employeurs devront motiver leur refus en cas de demande d’un de ses salariés.

L’exécutif a également décidé de revoir sa copie pour la réversion en l’accord aux ex-conjoints sous certaines conditions. La réversion sera ainsi dotée de deux dispositifs. Pour le conjoint survivant, les revenus seront garantis à hauteur de 70 %. Pour les ex-conjoints, la réversion se montera à 55 % de la pension du divorcé au prorata de la durée du mariage rapportée à la durée totale d’activité de la personne décédée.

Des aménagements ont été retenus pour les droits familiaux. Les femmes qui élèvent seules leur enfant et qui bénéficient de l’allocation de soutien familial auront accès à des points supplémentaires. Concernant la majoration de 5 % par enfant, le Gouvernement a confirmé que la moitié sera réservée à la mère au titre de la maternité, les 2,5 % seront par défaut attribués à la mère mais ils pourront être partagés avec le père.

Le gouvernement souhaite favoriser le développement du mécénat de compétences par lequel une entreprise met à la disposition d’une association un salarié sur son temps de travail par la « levée des freins juridiques ». Un travail sera aussi engagé sur les « voies et moyens de prévenir la désinsertion professionnelle ».

La prise en compte de la pénibilité est au coeur des négociations entre l’Etat et les partenaires sociaux. Ce sujet comprend la prévention, la reconversion, la réparation. En matière de prévention, l’effort financier devrait passer de 100 à 200 millions d’euros, sachant qu’il est prévu de puiser sur les excédents de la branche accidents du travail et maladie professionnelle pour financer des actions sectorielles. Les branches professionnelles les plus exposées devront négocier des dispositifs. La création d’un congé de reconversion de 6 mois avec maintien du salaire et une enveloppe de 12.500 euros pour la formation est confirmée. Mais le financement de cette enveloppe devra être discuté avec les partenaires sociaux.

Le Coin des Epargnants du 14 février 2020

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 14 février 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 6 071,81 | +0,70 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 29 398,08 | +1,02 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 9 731,18 ( | +2,21 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 13 744,21 | +1,70 % | 13 249,01 |

| Footsie | 7 409,13 | -0,76 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 840,97 | +1,12 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 23 687,59 | -0,59 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 2 917,01 | +1,43 % | 3050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,160 % | -0,025 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,404 % | -0,020 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,578 % | -0,017 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,0844 | -0,92 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 583,837 | +0,88 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 56,820 | +4,37 % | 66,300 |

.

L’économie, les marchés et les virus

Malgré des annonces contrastées sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus et les résultats médiocres de l’économie allemande, les cours des actions ont repris leur marche en avant. Les investisseurs ont retenu avant tout les bons résultats des entreprises, gages d’une distribution importante de dividendes. L’indice Stoxx 600 des grandes valeurs européennes a atteint de nouveaux records vendredi 14 février tout comme le Dax de la Bourse de Francfort, qui se calcule dividendes réinvestis (le Cac 40 dividendes réinvestis n’est qu’à quelques points de ses sommets du 17 janvier). Les indices américains sont également à leur plus haut niveau.

L’Europe joue la prudence

Selon les prévisions économiques de l’hiver 2020 publiées par la Commission de Bruxelles le 13 février dernier, l’économie européenne devrait se maintenir sur une trajectoire régulière de croissance modérée. La zone euro connaît ainsi sa plus longue période de croissance soutenue depuis la création de l’euro en 1999. En 2020 et en 2021, sa croissance devrait être de 1,2 % identique à celle de 2019. Pour l’ensemble de l’UE, un léger recul de la croissance serait constaté à 1,4 % en 2020 et 2021, contre 1,5 % en 2019.

Les prévisions du taux d’inflation (indice des prix à la consommation harmonisé) de la zone euro ont été relevées à 1,3 % pour 2020 et à 1,4 % pour 2021, soit une hausse de 0,1 point de pourcentage pour chaque année par rapport aux prévisions économiques de l’automne 2019. Cette révision à la hausse est liée à l’apparition de signes semblant indiquer que les hausses de salaires commencent à se répercuter sur les prix à la consommation, et à un léger relèvement des hypothèses de prix du pétrole. En raison de l’épidémie de coronavirus, celui-ci est néanmoins pour le moment en forte baisse. La prévision du taux d’inflation de l’ensemble de l’Union pour 2020 a également été relevée de 0,1 point de pourcentage, à 1,5 %. La prévision pour 2021 reste inchangée, à 1,6 %.

La Commission considère que l’économie européenne pourrait bénéficier de politiques budgétaires plus expansionnistes et propices à la croissance, ainsi que des retombées positives de conditions de financement plus favorables dans certains États membres de la zone euro.

Les autorités européennes ont listé les principales menaces qui pourraient remettre en cause leurs prévisions. Figurent parmi ces menaces l’évolution des relations commerciales américano-chinoises, les problèmes au Moyen Orient, le Brexit et le coronavirus.

La Commission de Bruxelles estime que l’accord commercial de « phase 1 » entre les États-Unis et la Chine contribue à réduire dans une certaine mesure les aléas baissiers, mais le degré élevé d’incertitude qui entoure la politique commerciale des États-Unis empêche toujours une amélioration plus généralisée du climat des affaires. Elle souligne qu’en Amérique latine, les troubles sociaux risquent de peser sur la croissance.

En ce qui concerne les relations commerciales entre l’Union et le Royaume-Uni, si le hard Brexit n’est plus à l’ordre du jour, l’élaboration d’un accord avant la fin de l’année ne sera pas simple.

L’épidémie de coronavirus « Covid-19 » constitue un nouvel aléa baissier, compte tenu de ses conséquences pour la santé publique, l’activité économique et le commerce, en particulier en Chine. L’hypothèse retenue dans le scénario de référence est que le pic de l’épidémie sera atteint au premier trimestre, et que la propagation à l’échelle mondiale sera relativement limitée.

L’Allemagne toujours à l’arrêt

La croissance allemande a été presque nulle au cours du quatrième trimestre 2019, avec une progression du PIB de 0,0279 % par rapport au trimestre précédent, selon l’Office fédéral des statistiques. Sur l’ensemble de l’année, la croissance aura été de 0,6 %. Le gouvernement allemand comptait, il y a quelques semaines, sur une reprise de vitesse et une croissance de 1,1 % en 2020 et de 1,3 % en 2021. Le ralentissement de l’économie chinoise et les incertitudes liées au Brexit ont mis un terme, du moins pour le moment, à ses espoirs.

Au mois de décembre, les exportations n’ont augmenté que de 0,1 %, après une baisse de 2,2 % en novembre. La production a reculé, de son côté, de 3,5 % en décembre, soit la plus forte baisse depuis la crise financière en 2009.

Selon Stefan Schneider, économiste à la Deutsche Bank, l’épidémie pourrait coûter 0,2 point de croissance à l’économie allemande au premier trimestre 2020, a-t-il indiqué à Die Welt.

L’Allemagne est par ailleurs confrontée à une fin de mandat difficile pour Angela Merkel qui doit gérer la crise survenue au sein de la CDU après les élections en Thuringe, crise qui a abouti à la démission annoncée de sa présidente, Annegret Kramp Karrenbauer.

Le difficile chiffrage de l’impact économique de l’épidémie

L’épidémie en cours en Chine a et aura des conséquences sur l’économie mondiale. L’appréciation de son impact reste délicate d’autant plus que nul ne prédire pour le moment de sa durée. Les répercussions sont de plusieurs natures, l’impact sur la demande en Chine, sur les exportations, les importations, la rupture des chaînes d’approvisionnement. Il faut également prendre en compte les facteurs psychologiques. La demande peut être entamée par l’absence de confiance, par les peurs générées par cette crise.

Pour le moment, l’épidémie a peu de conséquences sur les marchés financiers qui après avoir encaissé le choc sont repartis à la hausse. Wall Street et le S&P500 ont atteint de nouveaux plus hauts historiques. Les indices européens enregistrent de bons résultats. En revanche et assez logiquement, l’indice de Shanghai est toujours aussi déprimé par rapport à son niveau antérieur à la crise. La baisse des cours des matières premières (pétrole, cuivre) traduit l’anticipation d’un repli de la demande, essentiellement chinoise.

Le produit régional brut de la province de Hubei, l’épicentre de l’épidémie, représente 4,2 % du produit national. Une forte contraction de la production au sein de cette province devrait se faire ressentir sur l’ensemble du pays. Une possible diminution d’un point de la croissance est envisagée si la crise perdurait jusqu’en avril/mai. Selon une étude du FMI, une baisse de la croissance chinoise de 1 % entraine une contraction de 0,2 point de la croissance pour l’Union européenne à moyen terme. Pour les Etats-Unis, le déficit de croissance serait de 0,3 point et pour l’Asie de 0,7 point. La direction des études économiques de BNP Paribas évalue l’impact maximum sur la croissance à -0,3 % pour l’Europe en prenant en compte les effets indirects sur le commerce international.

2019, un bon cru pour les SCPI

En 2019, la collecte des SCPI Immobilier d’entreprise a atteint, 8,9 milliards d’euros selon l’ASPIM. Leur rendement a été de 4,4% (contre 4,34% en 2018)

La collecte après la baisse de 19 % en 2018 est reparti à la hausse avec une croissance de 68 % par rapport à 2018 et de 36 % par rapport à celle de 2017. Les SCPI ont réalisé pour 9,2 milliards d’éuros d’acquisitions en 2019 (+48%), 63% des acquisitions ont concerné les locaux commerciaux, 12% des établissements de santé, 10 % les EPHAD et résidences de service pour seniors, 4 % l’hôtellerie et 6 % la logistique et locaux d’activité. Les autres catégories (dont le résidentiel, les crèches/écoles, les locaux mixtes) complètent les investissements à hauteur de 5%.

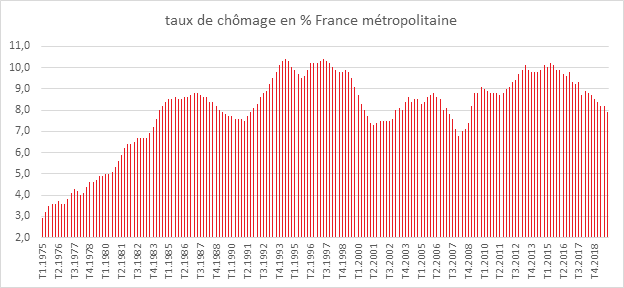

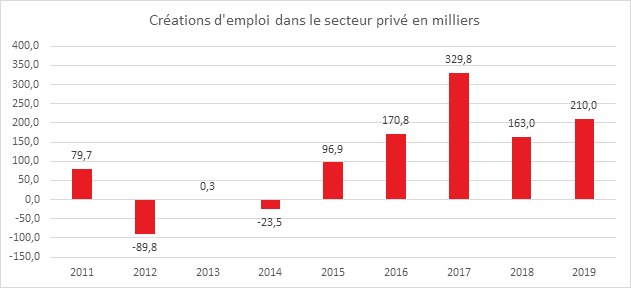

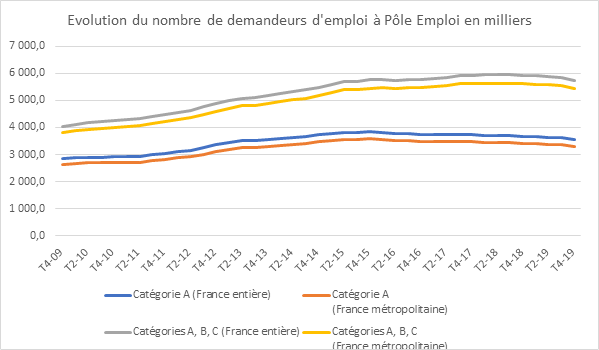

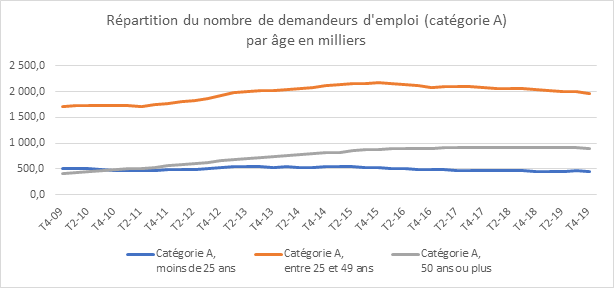

Le taux de chômage en forte baisse en France

L’économie française a connu, en 2019, une faible croissance de 1,2 % qui s’est néanmoins accompagnée d’un nombre important de créations d’emploi, + 260 000. Ces dernières ont permis une forte diminution du taux de chômage. Il a baissé de 0,7 point en 2019 pour s’établir à 8,1 % de la population active. Pour la seule France métropolitaine, il est même repassé sous la barre des 8 % (7,9 %), ce qui n’était pas arrivé depuis la crise de 2008.

Pour le quatrième trimestre 2019, le nombre de chômeurs diminue selon la définition du Bureau International du Travail de 85 000 sur le trimestre, à 2,4 millions de personnes permettant une décrue du taux de chômage de 8,5 à 8,1 %.

Sur un an, le taux de chômage a diminué de 0,8 point pour les personnes de 25 à 49 ans et de 0,6 point pour celles de 50 ans ou plus. Le taux de chômage augmente, en revanche, pour les jeunes de 0,7 point. Pour les jeunes hommes de 15 à 24 ans, le taux de chômage a progressé de 1,3 % quand pour les jeunes femmes, il est en baisse de 0,2 point. Les résultats du chômage traduisent un problème croissant d’employabilité des jeunes hommes en lien avec la diminution de leur niveau scolaire. Ce phénomène marqué en France est constaté également dans de nombreux pays de l’OCDE. L’école n’est plus perçue comme un vecteur d’ascension sociale ou de réussite.

Cercle de l’Epargne – données INSEE

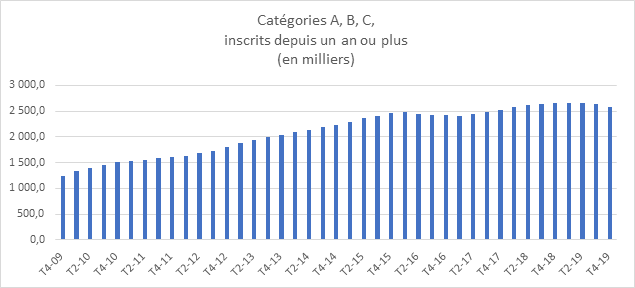

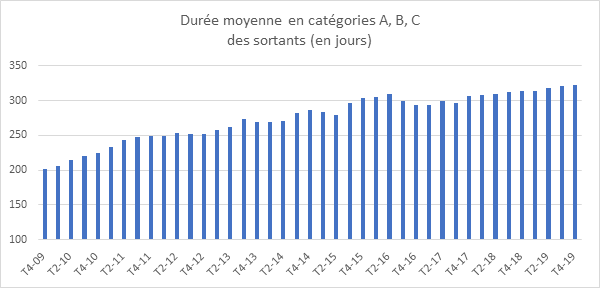

Le chômage de longue durée en baisse

Parmi les chômeurs, 1,0 million déclarent rechercher un emploi depuis au moins un an. Le taux de chômage de longue durée s’établit à 3,2 % de la population active au quatrième trimestre 2019, en baisse de 0,4 point sur un an.

Le halo autour du chômage augmente de nouveau au quatrième trimestre

Parmi les personnes inactives au sens du BIT, 1,7 million souhaitent un emploi sans être considérées au chômage. Elles constituent le halo autour du chômage. Leur nombre augmente de 0,2 point sur un an, à 4,0 %, son plus haut niveau depuis 2003.

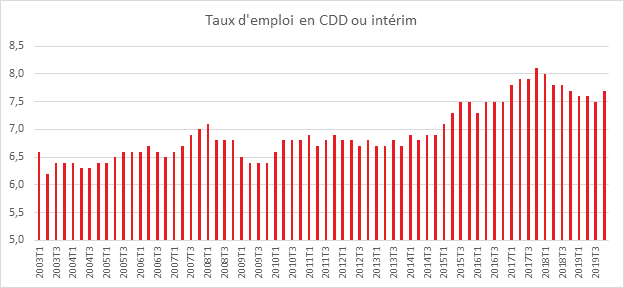

Le taux d’emploi rebondit au quatrième trimestre 2019

Au quatrième trimestre 2019, le taux d’emploi des 15-64 ans augmente de 0,7 point après avoir reculé le trimestre précédent (–0,3 point). Il s’élève désormais à 65,9 %, en progression de 0,4 point sur un an.

Le taux d’emploi en contrat à durée indéterminée (CDI) des 15-64 ans atteint 49,3 % au quatrième trimestre 2019. Stable sur un an, il augmente de 0,2 point sur le trimestre. Le taux d’emploi en contrat à durée déterminée (CDD) ou en intérim est également en hausse de 0,2 point par rapport au trimestre précédent et retrouve son niveau de fin 2018. À 7,7 %, il se situe 0,4 point au-dessous de son plus haut niveau, atteint fin 2017.

Cercle de l’Epargne – données INSEE

La baisse du taux de chômage est facilitée par l’évolution de la démographie. La population active ne s’accroit que de 100 000 personnes par contre 200 000 il y a encore dix ans. Les départs à la retraite qui avoisinent 800 000 par an contribuent fortement à cette faible progression. Ce phénomène devrait se poursuivre dans les prochaines années. La capacité de l’économie à créer des emplois malgré une faible croissance est plus étonnante et traduit un réel changement. Dans les années 90, il était admis qu’il fallait un taux de croissance de 2 % pour créer des emplois. Aujourd’hui, avec un taux près de deux fois moindre, l’économie crée 260 000 emplois. La tertiarisation de l’activité avec l’essor des services domestiques et des services de logistique (transports, entrepôts, etc.) génère de nombreux emplois. Les services ont connu ) croître ces dernières années malgré le ralentissement de l’industrie. Ce processus est amené à se poursuivre en 2020 avec peut être une moindre force. L’essor du commerce en ligne et des plateformes de services n’est pas sans limite.

La retraite à 70 ans au Japon

Au nom de l’équilibre des régimes des retraites, le gouvernement nippon a adopté des projets de loi visant à porter l’âge de la retraite à 70 ans. Ces projets qui doivent être adoptés par le Parlement sont censés entrer en vigueur en 2021.

Deux projets ont pour but d’encourager les entreprises, en échange de mesures fiscales incitatives, à confier certaines tâches ou des projets philanthropiques à des retraités.

Selon un récente sondage, deux Japonais sur trois de plus de 60 ans souhaitaient pouvoir travailler après 65 ans. 8 millions de Japonais de plus de 65 ans occupent encore un emploi.

Le Coin des Epargnants du 7 février 2020

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 7 février 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 6 029,75 | +3,85 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 29 102,51 | +3,00 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 9 520,51 | +4,04 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 13 513,81 | +4,10 % | 13 249,01 |

| Footsie | 7 466,70 | +2,48 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 798,49 | +4,33 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 23 827,98 | +2,68 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 2 875,96 | -3,38 % | 3050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,135 % | +0,046 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,384 % | +0,056 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,595 % | +0,066 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,0947 | -1,54 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 566,870 | -1,38 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 54,740 | -3,32 % | 66,300 |

Les marchés ne croient pas au pire

Avec les bons résultats de l’emploi et la mobilisation internationale pour lutter contre le coronavirus, les investisseurs ont décidé de revenir sur le marché « actions ». Paris a ainsi signé sa plus forte hausse depuis un an.

L’emploi américain au beau fixe

Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), les Etats-Unis ont créé 225 000 emplois dans le secteur non agricole au mois de janvier, soit plus que les 165 000 anticipés par le consensus Bloomberg. Des conditions climatiques particulièrement clémentes pour la saison ont favorisé l’emploi dans les secteurs de la construction, des loisirs et de l’accueil. Le solde des deux mois précédents a été révisé en hausse de 7 000. Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 3,6% de la population active alors que le marché prédisait sur une stabilisation à 3,5 %. Cela est plutôt une bonne nouvelle. En effet, cela signifie que des personnes qui n’étaient pas sur le marché du travail y viennent reviennent. Le salaire horaire moyen a, de son côté, augmenté de 0,2 % sur un mois et de 3,1% sur un an, contre respectivement +0,3 % et +3 % attendus.

La virulence du coronavirus et la croissance

Le nombre de décès s’élevait vendredi 7 février à 638 (636 en Chine, 1 à Hong Kong et 1 à Singapour). Le nombre de personnes contaminées était toujours vendredi de 31 432 dans le monde (31 161 en Chine). Le taux de mortalité coronavirus est de 2 %. Il reste inférieur à celui du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) qui avait provoqué la mort de 774 personnes dans le monde en 2002-2003.

L’épidémie impacte l’économie de la deuxième puissance mondiale sur trois niveaux, l’offre, la demande et la confiance. Du fait de la fermeture des usines, la production est en baisse. Les revenus des Chinois risquent de baisser en raison de la diminution du nombre d’heures de travail, de l’absence de touristes, etc. Les projets d’investissement sont reportés ce qui aura des conséquences sur la croissance. Les consommateurs étant appelés à ne pas bouger de chez eux, la demande est en berne. Les Chinois diffèrent leurs voyages tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières. De nombreuses compagnies aériennes ont annulé leurs vols vers la Chine. La confiance qui est essentiel dans les rouages de l’économie est atteinte. La population chinoise voire mondiale doute des capacités des pouvoirs publics à endiguer l’épidémie. La mort du Docteur Li à Wuhan, docteur qui avait été contraint au silence après avoir révélé les dangers du coronavirus a amené à des réactions vives au sein des réseaux sociaux dans un pays où l’expression publique est très régulée. Les autorités chinoises ont décidé la mise en place de soutien à l’économie. Lors de l’épidémie de SRAS, en 2003, son impact avait été évalué sur le PIB chinois à un point pour l’ensemble de l’année. Du fait de l’essor de l’économie chinoise, le manque à gagner sera certainement plus élevé. De même, les effets sur l’ensemble de l’économie mondiale seront plus importants en raison de l’intégration de la Chine dans les chaînes de valeur mondiales. Néanmoins, une épidémie est logiquement un phénomène temporaire qui logiquement s’accompagne d’un rebond (courbe en « V »). Si dans les prochaines semaines, l’augmentation du nombre de victimes se ralentissait, a confiance pourrait commencer à se restaurer. Après un mauvais mois de janvier et de février, l’économie repartirait à partir du mois de mars. Si la décrue du nombre de nouveaux cas tardait, l’économie chinoise voire mondiale connaîtrait une courbe en « U » avec plusieurs mois de mauvais résultats précédant un rebond.

Les investisseurs ont opté cette semaine pour une courbe en « V » avec une reprise assez rapide. Le CAC 40 est ainsi repassé au-dessus de 6000 points. Indice Eurostoxx a gagné en une semaine de plus de 4,3 %. Le Dow Jones a progressé de 3 % et le Nasdaq d’un peu plus de 4 %.

Le pétrole subit de plein les fouets les menaces de ralentissement de la croissance de l’économie mondiale et en premier lieu de la Chine qui est à l’origine d’un tiers des importations. Le baril de Brent est passé en-dessous de 55 dollars cette semaine. En un mois, il a perdu un cinquième de sa valeur.

L’euro, la croissance en berne et l’Allemagne

L’euro est en baisse constante vis-à-vis du dollar depuis plusieurs jours en raison du décalage de croissance de la zone et tout particulièrement de l’Allemagne avec les Etats-Unis. Sur le plan politique, l’imbroglio lié aux élections régionales de Thuringe qui a abouti à l’élection du Président grâce aux voix du parti d’extrême droite, l’Afd, a invité les investisseurs à la prudence vis-à-vis de l’Europe. La Chancelière Angela Merkel a condamné cette alliance conduisant le nouvel élu à démissionner. Cette démission devrait permettre de nouvelles élections régionales dans ce Land du centre de l’Allemagne. L’écho de cette élection est d’autant plus important que le parti Nazi, dans les années 30, avait entamé sa conquête du pouvoir à partir du Thuringe sa conquête du pouvoir.

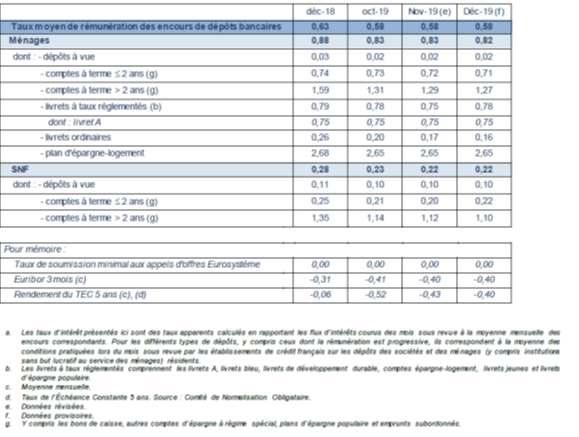

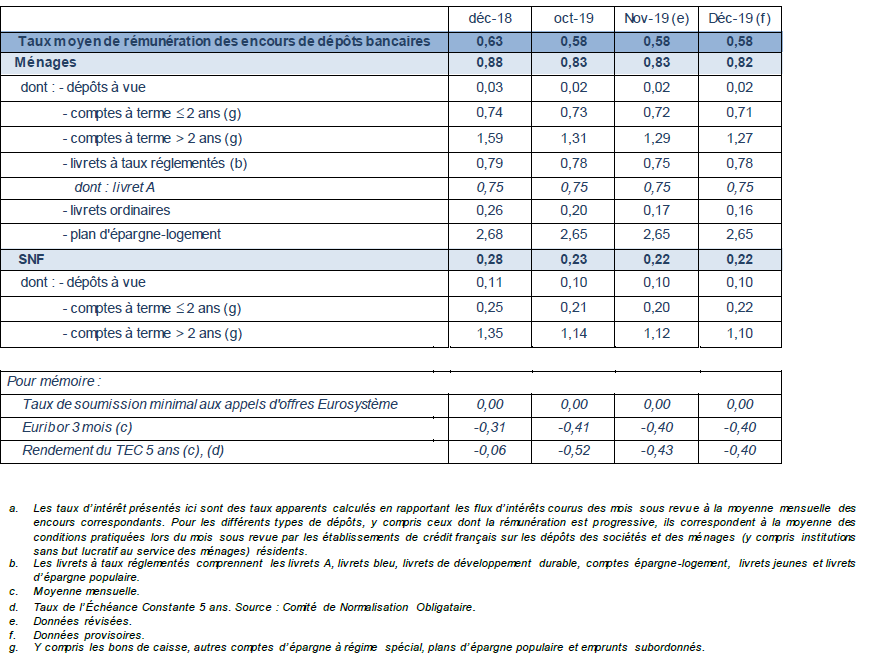

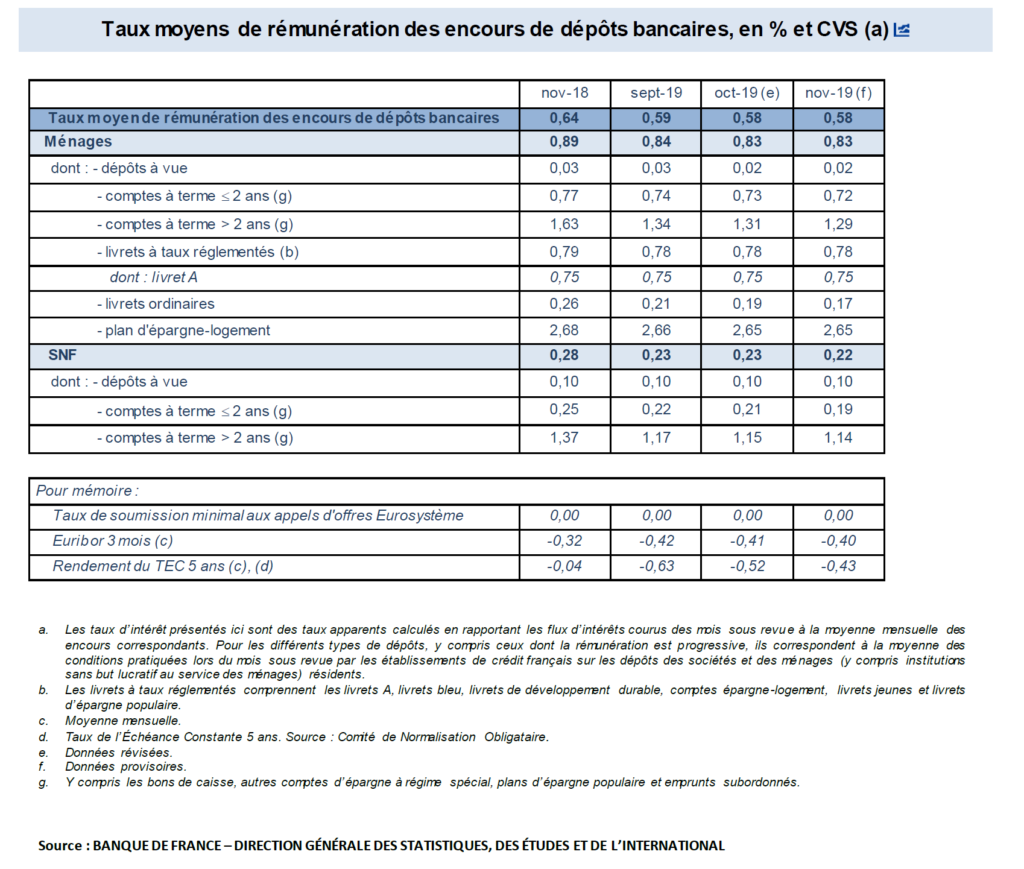

Les taux des livrets au plus bas

Le taux des livrets bancaires fiscalisés était de 0,16 % au mois de décembre contre 0,17 % au mois de novembre et 0,28 % au mois de décembre 2018. La baisse des taux d’intérêts enregistrés sur les marchés s’est répercutée sur les livrets. Ce mouvement devrait se confirmer en janvier avec l’annonce du passage au 1er février 2020 du taux du Livret A à 0,75 %.

Pour l’ensemble des dépôts bancaires, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires était 0,58 % au cours du dernier trimestre 2019.

Sur un an, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires enregistre une baisse de 5 points de base (0,63 % en décembre 2018).

taux de rémunération en %

Source : Banque de France

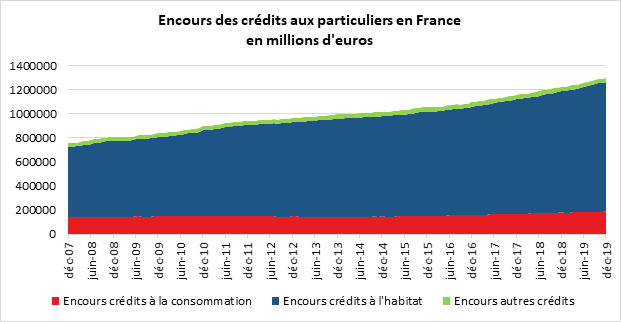

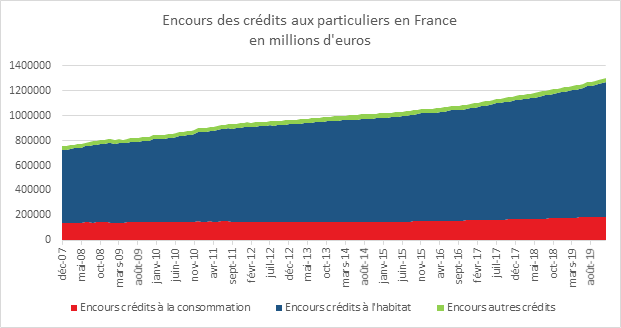

Les ménages ont continué durant l’année 2019 à s’endetter profitant de la nouvelle baisse des taux d’intérêt. La croissance des crédits aux particuliers a été de 6,6 %. Celle des seuls crédits à l’habitat a été de 6,8 %. La production de nouveaux crédits à l’habitat s’établit à 258 milliards d’euros, après 214 milliards d’euros en 2018. Cette hausse s’explique en partie par une reprise des flux de rachats et renégociations (53 milliards d’euros en 2019, après 35 milliards d’euros en 2018). L’endettement des ménages a atteint, à la fin de l’année 2019, 1 302 milliards d’euros dont 1078 milliards d’euros au titre de l’immobilier. Dix ans auparavant, l’endettement global des ménages était de 841 milliards d’euros.

2019, une nouvelle année historique pour les crédits aux particuliers

Cercle de l’Épargne – données Banque de France

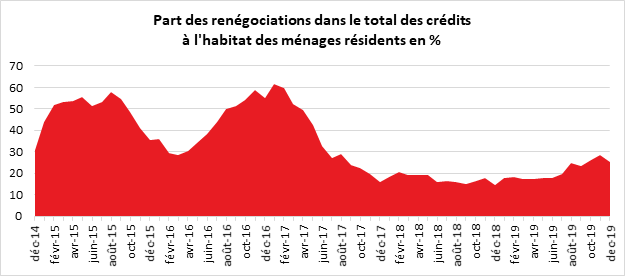

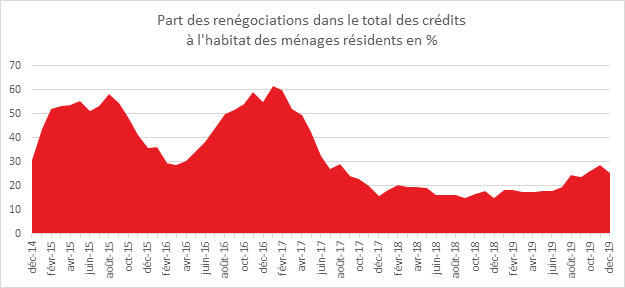

En 2019, les particuliers ont bénéficié de la nouvelle baisse des taux des crédits à l’habitat qui a dépassé 30 points de base. Pour les emprunts à 10 ans, le taux moyen était de 0,8 % à fin décembre. Le taux d’intérêt moyen de tous les crédits nouveaux à l’habitat s’élevait en décembre à 1,17 %, en recul de 32 points de base sur une année.

En raison de cette nouvelle contraction des taux, les renégociations de prêts sont reparties à la hausse. Fin décembre, ces renégociations représentaient le quart de la production des crédits à l’habitat (après 28,7 % en novembre). En janvier 2017, ce taux avait atteint plus de 60 %.

Cercle de l’Épargne – données Banque de France

Face à la progression rapide des crédits à l’habitat, les

pouvoirs publics ont, en fin d’année, demandé aux établissements financiers et

de faire preuve de modération. Il a été rappelé que le ratio 30 % du

revenu pour le remboursement des emprunts devait être respecté. Une

surveillance sur les crédits à très long terme a été également organisée.

Bonne nouvelle pour le financement des retraites, l’emploi se porte bien

Sur l’ensemble de l’année 2019, l’emploi salarié privé a augmenté de 1,1 % (soit +210 000). Ce résultat est meilleur que celui de 2018 obtenu malgré une croissance plus forte (+163 000). Il est, en revanche, inférieur à celui de 2017 (+329 800). Hors intérim, l’emploi salarié privé a augmenté de 1,2 % sur un an (+216 300).

Au quatrième trimestre 2019, l’emploi salarié du secteur privé a, en France, augmenté de 0,2 %. Cette progression intervenue au moment où le PIB se contractait de 0,1 % est réconfortante pour l’économie française Cette hausse est comparable à celle du trimestre précédent. 40 700 créations nettes d’emploi ont été ainsi enregistrés après33 200 au troisième trimestre.

L’emploi salarié privé progresse de nouveau solidement dans la construction : +0,6 % au quatrième trimestre 2019, comme au trimestre précédent (soit +8 100 après +8 900). L’emploi industriel est quasi stable : –0,1 % (soit –1 700), après 0,0 %. Sur un an, l’emploi salarié privé s’accroît de 42 200 dans la construction et de 7 900 dans l’industrie.

Dans les services marchands, l’emploi privé augmente de 0,3 % (soit +31 800), après +0,2 % (soit +22 500) le trimestre précédent, portant à +1,3 % sa hausse sur un an (soit +155 000). Hors intérim, sa progression sur le trimestre est similaire (+0,3 %) et à peine plus dynamique sur l’année (+1,4 %). L’emploi privé dans les services non marchands est quasi stable ce trimestre (+0,1 %) et stable sur l’année (0,0 %). La baisse de l’emploi intérimaire se poursuit : –0,9 % après –0,4 % le trimestre précédent (soit –7 400 après –3 500). Sur un an, il baisse de 0,8 % (soit –6 300).

La bataille parlementaire des retraites a commencé

La Commission spéciale en charge de l’examen du projet de loi sur la réforme des retraites devra étudier plus de 22 000 amendements ont été déposés vendredi, dont 19 000 issus du Groupe parlementaires des Insoumis et 298 par celui de LREM.

La Commission est composée de 71 députés désignés à la représentation proportionnelle des groupes parlementaires, auxquels s’ajoute un député non inscrit.

Le dépôt d’un aussi grand nombre d’amendements devrait ralentir l’examen du texte. Cette pratique pourrait provoquer l’usage des outils du parlementarisme rationalisé, vote bloqué voir au cours de la discussion, l’article 49-3 de la Constitution. L’usage du 49-3 est compliqué car il aboutit à interrompre la discussion et est assimilé à un coup de force.

Quel que soit la suite du débat, l’ombre porté de la Conférence du financement planera. En effet, logiquement d’ici avril, cette conférence est censée apporter la solution pour assurer l’équilibre des régimes de retraite d’ici 2027.

2019, nouvelle année historique pour le crédit aux particuliers

Les ménages ont continué durant l’année 2019 à s’endetter profitant de la nouvelle baisse des taux d’intérêt. La croissance des crédits aux particuliers a été de 6,6 %. Celle des seuls crédits à l’habitat a été de 6,8 %. La production de nouveaux crédits à l’habitat s’établit à 258 milliards d’euros, après 214 milliards d’euros en 2018. Cette hausse s’explique en partie par une reprise des flux de rachats et renégociations (53 milliards d’euros en 2019, après 35 milliards d’euros en 2018). L’endettement des ménages a atteint à la fin du mois de l’année 2019 1302 milliards d’euros dont 1078 milliards d’euros au titre de l’immobilier. Dix ans auparavant, l’endettement global des ménages était de 841 milliards d’euros.

En 2019, les particuliers ont bénéficié de la nouvelle baisse des taux des crédits à l’habitat qui a dépassé 30 points de base. Pour les emprunts à 10 ans, le taux moyen était de 0,8 % à fin décembre. Le taux d’intérêt moyen de tous les crédits nouveaux à l’habitat s’élevait en décembre à 1,17 %, en recul de 32 points de base sur une année.

En raison de cette nouvelle contraction des taux, les renégociations de prêts sont reparties à la hausse. Fin décembre, ces renégociations représentaient le quart de la production des crédits à l’habitat (après 28,7 % en novembre). En janvier 2017, ce taux avait atteint plus de 60 %.

Cercle de l’Epargne – Banque de France

Le taux des livrets bancaires toujours plus bas

Le taux des livrets bancaires fiscalisés était au mois de décembre de 0,16 % contre 0,16 % au mois de novembre et 0,28 % au mois de décembre 2018. La baisse des taux d’intérêts enregistrés sur les marchés s’est répercutée sur les livrets. Ce mouvement devrait se confirmer en janvier avec l’annonce du passage au 1er février 2020 du taux du Livret A à 0,75 %.

Pour l’ensemble des dépôts bancaires, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires était 0,58 % au cours du dernier trimestre 2019. P

Sur un an, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires enregistre une baisse de 5 points de base (0,63 % en décembre 2018).

source : Banque de France

Le Coin des Epargnants : coup de froid pour les marchés !

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 31 janvier 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 5 806,34 | -3,62 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 28 256,03 | -2,53 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 9 150,94 | -1,76 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 12 981,97 | -4,38 % | 13 249,01 |

| Footsie | 7 286,01 | -3,95 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 640,91 | -3,66 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 23 205,18 | -2,61 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 2 976,53 | 0,00 % | 3050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (19 heures) | -0,181 % | -0,099 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (19 heures) | -0,440 % | -0,112 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (19 heures) | 1,529 % | -0,162 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (19 heures) | 1,1079 | +0,48 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (19 heures) | 1 585,740 | +0,95 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (19 heures) | 56,080 | -7,69 % | 66,300 |

.

Coup de froid pour les marchés

La décision de l’organisation Mondiale de la Santé de proclamer l’état d’urgence internationale au sujet du coronavirus était assez logique compte tenu de sa diffusion rapide. Au nom du principe de précaution, les compagnies aériennes suspendent les liaisons aériennes avec la Chine. Si le scénario ressemble à celui du SRAS en 2003, il en diffère sur deux points. Premièrement, les autorités chinoises ont été plus transparentes sur l’évolution de la maladie, deuxièmement, la place de la Chine au sein de l’économie mondiale n’est pas celle de 2003. Elle est aujourd’hui la première puissance commerciale et le premier pays du monde.

L’épidémie de SRAS en 2003 avait concerné 7 761 personnes avec 623 décès notifiés au sein de 28 pays. 5 209 cas et 282 décès avaient été enregistrés en Chine. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) avait également lancé une alerte mondiale encourageant très largement l’isolement et la mise en quarantaine des personnes touchées pour enrayer l’épidémie. L’épidémie de coronavirus en cours a déjà occasionné la mort d’au moins 200 personnes.

Dans ce contexte, les investisseurs ont délaissé les placements actions et ont opté pour les obligations d’Etat sûrs. Les taux d’intérêt sont, de ce fait, à nouveau orientés à la baisse. Le CAC 40 a perdu 3,62 % sur la semaine et 2,87 % sur le mois. Les secteurs de l’automobile, du tourisme et des produits de luxe sont les plus touchés par la baisse des cours étant fortement dépendants du marché chinois. Face à la propagation du virus, 14 provinces et villes chinoises, représentant, selon les calculs de Bloomberg, près de 69 % du PIB national, ont annoncé une prolongation de plus d’une semaine du Nouvel An Lunaire. Cette prolongation a pour conséquence de maintenir à l’arrêt de nombreuses entreprises. Les réouvertures sont désormais prévues, au mieux, pour la deuxième semaine du mois de février au moins. Le constructeur automobile Peugeot a indiqué que les usines PSA de Wuhan resteront fermées jusqu’au 14 février, Valeo et Seb ont prolongé la fermeture de leurs sites dans la ville, tandis qu’Air France a suspendu, leurs vols au départ et à destination de la Chine jusqu’au 9 février. Si la crise épidémiologique perdure, la croissance chinoise pourrait fondre assez rapidement. Certains économistes prévoient même une croissance inférieure à 3 % pour 2020. A la peur du coronavirus s’est ajoutée des mauvaises nouvelles sur le front au sein de la zone euro. Le PIB s’est contracté en France et en Italie (-0,3 %, la plus mauvaise performance trimestrielle depuis 2013).

Dans un contexte économique peu porteur, le baril du pétrole est en forte baisse depuis le début du mois. En un mois, le baril de pétrole Brent a perdu près de 16 % de sa valeur. L’or, valeur refuge par excellence, continue son mouvement haussier. En un mois, l’once d’or a gagné près de 5 %. En un an, la progression dépasse désormais 20 %.

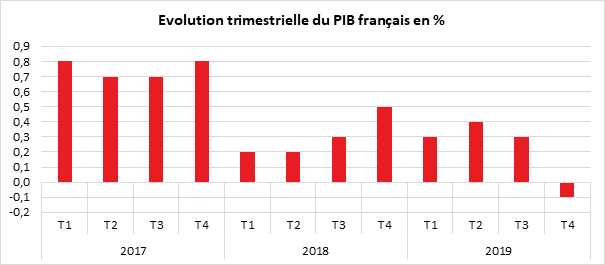

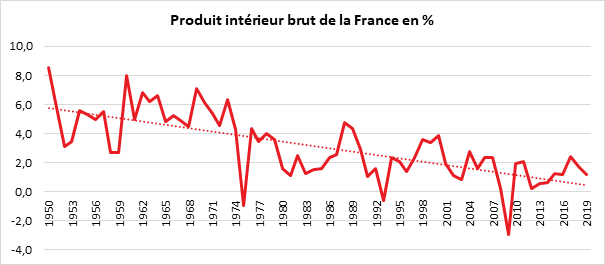

La croissance française cale au 4e trimestre 2019

La croissance française a calé au mois de décembre, victime des grèves et du ralentissement du commerce international. Ainsi, contrairement aux prévisions, au quatrième trimestre 2019, le produit intérieur brut (PIB) en volume a baissé de 0,1 %, contre un gain de +0,3 % au troisième trimestre. En moyenne sur l’année, le taux a été en 2019 de +1,2 % après +1,7 % en 2018.

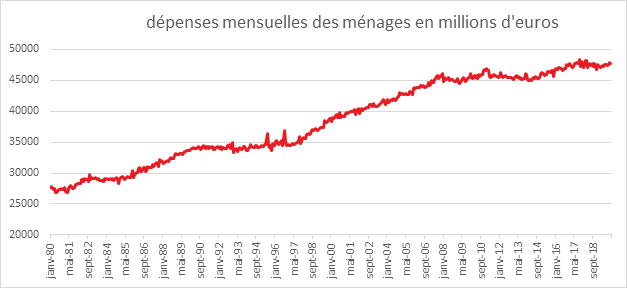

Toutes les composantes de la croissance ont pesé sur son cours. Les dépenses de consommation des ménages n’ont progressé que de 0,2 % au quatrième trimestre contre un gain de 0,4 % au troisième.

La consommation bute sur les grèves de fin d’année

La consommation en biens a été de +0,4 % (après +0,5 %) et celle des services de +0,2 % (après +0,4 %). Elle a souffert des grèves du mois de décembre. Les dépenses de consommation des ménages en biens se sont, en effet, contractés durant le dernier mois de l’année, -0,3 % après +0,7 % en novembre.

Pour le quatrième trimestre, la consommation de biens fabriqués ralentit (+1,2 % après +1,6 %) tandis que les dépenses en énergie baissent (-1,2 % après -0,1 %) en raison notamment de températures clémentes. En revanche, les dépenses alimentaires rebondissent (+0,4 % après -0,7 %).

Sur le dernier trimestre, la consommation de services de transport a fortement reculé (-2,0 %) en relation avec les mouvements sociaux d’octobre et décembre.