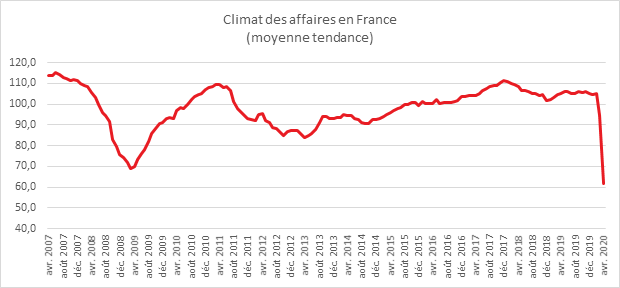

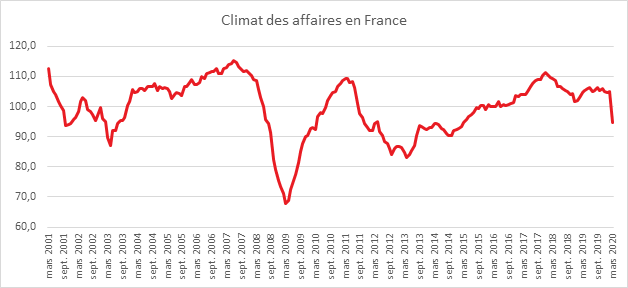

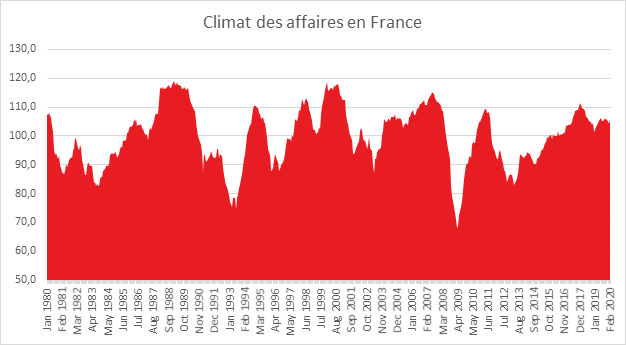

Chute logique du climat des affaires en mars

Dans la droite ligne de la dernière étude de conjoncture de l’INSEE, l’indice sur le climat des affaires du même institut est en avril en forte baisse. Avec 62 points, il a perdu en un mois plus de 30 points, en lien avec le confinement d’une grande partie de la population. Cette baisse est la plus importante jamais enregistrée par cet indice depuis sa création en 1980. Le précédent niveau plancher datait de mars 2009 avec 69 points. Avec la moitié de l’économie à l’arrêt, cette baisse est logique.

Le climat de l’emploi a, de son côté, perdu 25 points, après en avoir perdu 11 en mars. À 70, il se situe à son plus bas niveau depuis le début de la série (1991) ; le précédent niveau plancher était à 71 et avait été atteint en mars et mai 2009

Cercle de l’Epargne – données INSEE

Le Coin des Epargnants : volatilité, attentisme et précaution

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 17 avril 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 4 499,01 | -0,17 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 24 242,49 | +2,21 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 8 650,14 | +6,09 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 10 625,78 | +0,58 % | 13 249,01 |

| Footsie | 5 786,96 | -0,95 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 2 888,30 | -0,16 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 19 897,26 | +2,05 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 2 838,49 | +0,40 % | 3 050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +0,026 %% | -0,075 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,474 % | -0,132 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +0,610 % | -0,119 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,0882 | -0,49 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 690,100 | -0,28 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 28,380 | -11,03 % | 66,300 |

Marchés toujours en mode douche écossaise

Au gré des nouvelles, les investisseurs changent d’humeur. Vendredi 17 avril, les marchés ont enregistré de fortes hausses avec les annonces de reprise de l’activité aux Etats-Unis par Donald Trump, même si ce dernier n’a pas donné de réel calendrier. Les Etats du Montana, le Wyoming ou le Dakota du Nord, relativement épargnés par le Covid-19, pourraient décider la réouverture avant le 1er mai de certains commerces et activités. Le déconfinement pourrait commencer par les restaurants et les salles de sport sous certaines conditions, mais pas les écoles ni les bars. Le port du masque serait vivement conseillé pour l’ensemble de la population. Les investisseurs ont réagi positivement aux informations sur un médicament de Gilead Sciences, le « remdesivir », l’un des premiers médicaments identifiés comme candidat au traitement du virus. Il avait été développé après l’épidémie de Sras. Pour certains analystes, l’engouement est exagéré et pourrait vite retomber. La hausse des cours à New York a été également portée par l’annonce de la reprise de l’activité de Boeing la semaine prochaine. Au niveau des pays occidentaux, le point bas de la production industrielle semble avoir été atteint. En France, les capacités de production utilisées remontent progressivement de 40 à 70 % selon les secteurs. Les entreprises s’adaptent en équipant leur personnel de masques et en isolant les postes de travail.

Ces bonnes nouvelles ont compensé en partie les mauvaises du début de la semaine sur la chute de l’activité au premier trimestre pour les grands pays avancés. Si à New-York, le Dow Jones et le Nasdaq ont été fortes hausses, les indices européens sont restés stables.

Recul record du PIB en Chine au 1er trimestre

Sans surprise, le PIB chinois s’est contracté au 1er trimestre. Son ampleur, -6,8 % en rythme annuel, est légèrement supérieure à la prévision du consensus (- 6,5 %). Il s’agit d’une première en Chine depuis 1992, année de l’introduction d’outils statistiques sur la croissance trimestrielle dans le pays. Par rapport au dernier trimestre 2019, la chute est sévère. Encore touchée par l’épidémie, en mars, les ventes au détail ont chuté de 15,8 % et la production a diminué de 1,1 %.

Le PIB a décliné de 9,8 % sur la période janvier-mars, contre une croissance de 1,5 % au trimestre précédent, selon les données communiquées par le Bureau national de la statistique (BNS).

Des analystes s’attendent à ce que la crise sanitaire provoque cette année une perte de plus de 30 millions d’emplois en Chine. Face au risque de tensions sociales, les autorités chinoises ont promis l’augmentation des dépenses budgétaires.

Marchés pétroliers, un accord pour sauver le prix du baril

Le 12 avril dernier, l’OPEP et ses partenaires ont décidé de réduire de près de 10 millions de barils par jour (bpj) la production de pétrole avec une entrée en vigueur le 1er mai, pour une période de deux mois. Cette diminution correspond à une contraction du PIB de 10 % de la production mondiale.

La Russie a également annoncé, par la voix de son Ministre de l’Énergie Alexander Novak, que l’accord avait l’appui des États-Unis. « Les Américains soutiennent eux-mêmes l’accord et disent qu’ils sont prêts à contribuer à la baisse de la production : on a entendu des chiffres allant de 2 à 3 milliards de barils par jour », a-t-il déclaré auprès de l’agence TASS, avant la réunion de ce dimanche.

L’accord n’a pas conduit pour le moment à un relèvement du prix du baril qui vendredi 17 avril restait inférieur à 30 dollars (Brent). Depuis le 1er janvier, le pétrole a baissé de plus de 57 %.

Livret A, la valeur refuge des temps difficiles

Face à une crise sanitaire et économique sans précédent, le Livret A joue son rôle traditionnel de valeur refuge de l’épargne française. En mars la collecte du Livret A, seule, s’élève à 2,71 milliards d’euros contre 1,97 milliard un an plus tôt. La collecte nette s’établit par conséquent à 8 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année 2020, portant ainsi l’encours du Livret A à un niveau inégalé de 306,6 milliards d’euros.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) enregistre également une collecte importante de 1,12 milliard d’euros après 370 millions d’euros en février dernier et 540 millions d’euros en mars 2019. Son encours a atteint ainsi, fin mars, 114,3 milliards d’euros.

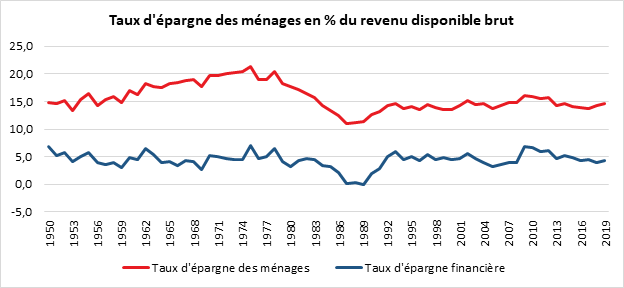

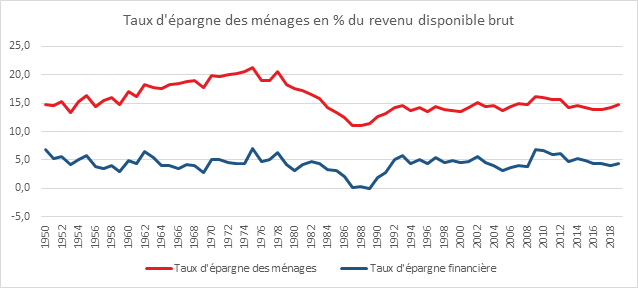

La baisse du taux de rendement de 0,75 à 0,5 % intervenue le 1er février a eu peu d’effets sur la collecte à la différence du précédent ajustement qui avait conduit à plusieurs mois de décollecte. Ce phénomène de forte collecte en période de crise est classique. Lors des précédentes crises entre 2008 et 2009, ainsi qu’entre 2011 et 2013, le Livret A avait connu de fortes collectes (aidées en cela par le relèvement de son plafond en 2012). Avant même la survenue de la crise du COVID-19, les Français avaient tendance à accroître leur effort d’épargne de précaution. Les « gilets jaunes » comme le projet de réforme des retraites et les grèves qu’il avait provoquées, avaient conduit à une hausse du taux d’épargne et de la collecte du Livret A.

Pour le mois de mars 2020, le Livret A et le LDDS bénéficient du contexte fortement anxiogène. La crainte de la maladie et de la perte de revenus incite les ménages à se constituer un volant de sécurité. En fonction de l’évolution de la situation économique et des modalités du déconfinement, certains seront contraints de puiser dans leurs réserves d’épargne, en particulier les commerçants, les artisans et les professions libérales qui sont plus exposés à court terme à la perte de revenus.

La collecte du mois de mars aurait pu être plus élevée compte tenu de l’ampleur du choc subi par la population. Avec la fermeture des commerces non-alimentaires, des cafés et des restaurants, les dépenses des ménages se sont contractées d’au moins 30 % selon l’INSEE et ont augmenté d’autant leurs capacités d’épargne. Le taux d’épargne des ménages a certainement dépassé 50 % en mars. Pour certains, le pouvoir d’achat a pu, certes, être érodé par la diminution des salaires avec la mise en place du chômage partiel. Même si de plus en plus de Français recourent à Internet pour effectuer leurs versements sur leur Livret A ou sur leur LDDS, une partie d’entre eux a pu en être dissuadée en raison de l’accès difficile aux agences bancaires. Les Français ont sans nul doute laissé une grande partie de leurs liquidités sur leurs comptes courants. À fin février, les dépôts à vue des ménages avaient déjà atteint un sommet historique à 411 milliards d’euros.

L’appel du Ministre de l’Économie et des Finances en faveur de l’investissement et des placements productifs ne pourra être entendu qu’après le déconfinement et sous réserve de réelles avancées en matière d’endiguement de l’épidémie. Le retour de la confiance est un préalable à tout placement sur le long terme. Les ménages éprouvent les pires difficultés à se projeter, ce qui ne les incite pas à prendre des risques en matière d’épargne. L’évolution du chômage, l’ampleur du rebond économique, la capacité à gérer financièrement la sortie de crise ainsi que la bonne tenue des placements financiers sont autant de facteurs qui seront pris en compte par les épargnants dans les prochains mois.

Le Livret A, un phare au milieu de la tempête

Le Livret A, la valeur refuge des temps difficiles

Selon le Ministre de l’Économie, la collecte du Livret A et du Livret de Développement Durable et Solidaire a enregistré, au mois de mars, une progression de 50 % par rapport à celle du même mois en 2019. La caisse des dépôts précise ces résultats et évoque une collecte globale de 3,82 milliards d’euros en mars 2020 pour ces deux placements.

Face à une crise sanitaire et économique sans précédent, le Livret A joue son rôle traditionnel de valeur refuge de l’épargne française. En mars la collecte du Livret A, seul, s’élève à 2,71 milliards d’euros contre 1,97 milliard un an plus tôt. La collecte nette s’établit par conséquent à 8 milliards d’euros sur les trois premiers mois de l’année 2020 portant ainsi l’encours du Livret A à un niveau inégalé de 306,6 milliards d’euros.

Le LDDS enregistre également une collecte record de 1,12 milliard d’euros après 370 millions d’euros en février dernier et 540 millions d’euros en mars 2019. Son encours s’établit à présent à 114,3 milliards d’euros.

La baisse du taux de rendement de 0,75 à 0,5 % intervenue le 1er février a eu peu d’effets sur la collecte à la différence du précédent ajustement qui avait conduit à plusieurs mois de décollecte. Ce phénomène de forte collecte en période de crise est classique. Entre 2008 et 2009 ainsi qu’entre 2011 et 2013, lors des précédentes crises, le Livret A avait connu de fortes collectes (aidées en cela par le relèvement de son plafond en 2012). Avant même la survenue de la crise du COVID-19, les Français avaient tendance à accroître leur effort d’épargne de précaution. Les « gilets jaunes » comme la réforme des retraites et les grèves qu’elle avait provoquées, avaient conduit à une hausse du taux d’épargne et de la collecte du Livret A.

Pour le mois de mars 2020, le Livret A et le LDDS bénéficient du contexte fortement anxiogène. La crainte de la maladie et de la perte de revenus incite les ménages à se constituer un volant de sécurité. En fonction de l’évolution de la situation économique et des modalités du déconfinement, certains seront contraints de puiser dans leurs réserves d’épargne, en particulier les commerçants, les artisans et les professions libérales qui sont plus exposés à court terme à la perte de revenus.

La collecte du mois de mars aurait pu être plus élevée compte tenu de l’ampleur du choc subi par la population. Avec la fermeture des commerces non-alimentaires, des cafés et des restaurants, les dépenses des ménages se sont contractées d’au moins 30 % selon l’INSEE et ont augmenté d’autant leurs capacités d’épargne. Certes, le pouvoir d’achat a pu être érodé par la diminution des salaires avec la mise en place du chômage partiel. Même si de plus en plus de Français recourent à Internet pour effectuer leurs versements sur leur Livret A ou sur leur LDDS, une partie d’entre eux a pu en être dissuadée en raison de l’accès difficile aux agences bancaires. Les Français ont sans nul doute laissé une grande partie de leurs liquidités sur leurs comptes courants. À fin février, les dépôts à vue des ménages avaient déjà atteint un sommet historique à 411 milliards d’euros.

L’appel du Ministre de l’Économie en faveur de l’investissement et des placements productifs ne pourra être entendu qu’après le déconfinement et sous réserve de réelles avancées en matière d’endiguement de l’épidémie. Le retour de la confiance est un préalable à tout placement sur le long terme. Les ménages éprouvent les pires difficultés à se projeter ce qui ne les incite pas à prendre des risques en matière d’épargne. L’évolution du chômage, l’ampleur du rebond économique, la capacité à gérer financièrement la sortie de crise ainsi que la bonne tenue des placements financiers sont autant de facteurs qui seront pris en compte par les épargnants dans les prochains mois.

Les assureurs se mobilisent face à la crise

Face aux difficultés que rencontrent les Français avec la crise du covid-19, les assureurs sont mobilisés. La Fédération Française de l’Assurance , mercredi 15 avril, annoncé que les assureurs ont pis une série de mesures extra-contractuelles à destination des populations et des entreprises les plus exposées, mesures s’élevant à 1,75 milliard d’euros.La moitié de cet effort est dédié aux TPE, PME, artisans et commerçants. La participation des assureurs au fonds de solidarité mis en place par l’Etat a été doublée, la portant ainsi à 400 millions d’euros. Le maintien en garantie est confirmé jusqu’à la fin des interdictions correspondantes, même en cas de non-paiement des primes. Des mesures spécifique sont été prises en faveur de métiers très touchés par la crises (bâtiment, commerces non alimentaires, réparations automobile…) soit collectivement par l’ensemble de la profession, soit par les assureurs les plus concernés. AG2R LA MONDIALE, actionnaire du Cercle de l’Epargne, a ainsi décidé de reporter ou de rééchelonner le paiement de cotisations ou de loyers d’entreprises ou de travailleurs indépendants, de maintenir des prestations, de déployer des services d’action sociale, de mobiliser toutes ses équipes et d’allouer 200 millions d’euros supplémentaire pour ses assurés les plus touchés.

La Fédération Française de l’Assurance a indiqué que l’autre moitié des efforts de la profession est dédiée notamment aux assurances du personnel médical, aux personnes particulièrement exposées au virus du fait de leur état de santé ainsi qu’à l’aménagement des contrats pour l’ensemble des assurés en situation de confinement.

Les assureurs ont décidé de mettre en place un programme d’investissements global d’au moins 1,5 milliard d’euros, majoritairement en fonds propres, en particulier en faveur des ETI et des PME et du secteur de la santé. La FFA travaille avec le Ministère de l’Economie pour l’élaboration d’un régime d’assurance contre les risques sanitaires majeurs de type Covid-19 permettant une meilleure protection en cas de nouvelle catastrophe sanitaire.

Le Coin des Epargnants : les marchés en mode résilient !

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 10 avril 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 4 506,85 | +1,55 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 23 719,37 | +4,58 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 8 153,58 | +3,04 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 10 564,74 | +2,01 % | 13 249,01 |

| Footsie | 5 842,66 | +2,42 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 2,892.79 | +1,23 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 19 498,50 | +9,42 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 2 796,63 | +2,24 % | 3050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (13 heures) | +0,101 % | +0,026 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (13 heures) | -0,342 % | -0,097 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (13 heures) | +0,729 % | +0,150 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (13 heures) | 1,0939 | +1,19 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (13 heures) | 1 675,000 | +3,76 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (13 heures) | 31.900 | -8,25 % | 66,300 |

Une semaine courte et positive !

La semaine boursière a été écourtée pour cause de Vendredi-Saint. L’ensemble des indices bousiers ont progressé en lien avec les multiples annonces de plan de soutien. La CAC a gagné en une semaine 1,55 % et le Dow Jones près de 4,6 %. Ce dernier indice a profité de l’annonce de la Réserve fédérale, avant l’ouverture de Wall Street, les détails de son plan MSLP (Main Street Lending Program) qui prévoit l’injection possible de près de 2 300 milliards de dollars supplémentaires de d’aides à l’économie afin de fournir des crédits aux petites entreprises et aux municipalités.

Le choix de la monétisation directe par la Banque d’Angleterre

La Banque d’Angleterre a décidé d’aider l’Etat en augmentant temporairement la facilité de caisse qu’elle accorde au gouvernement britannique. Londres va pouvoir financer ses mesures exceptionnelles sans forcément émettre de dette sur les marchés. Cette solution avait déjà été utilisée lors de la crise de 2008. Elle s’assimile à de la création monétaire directe. Cette décision a surpris car Andrew Bailey, le nouveau gouverneur de la Banque d’Angleterre, s’était prononcé contre toute initiative de la sorte dans une tribune publiée par le Financial Times. Le financement direct d’un Etat auprès de sa banque centrale est jugé peu orthodoxe car porteur de risques d’inflation et de déficits sans limite. Cette pratique a amené dans le passé des banqueroutes. Le dispositif utilisé outre-Manche sera néanmoins encadré. La banque centrale britannique augmentera la taille du compte du gouvernement, baptisé « Ways and Means ». Cette facilité de caisse permet aux pouvoirs publics de faire face à des besoins exceptionnels de trésorerie, ou à des problèmes sur les marchés financiers. La taille de ce compte tourne en temps normal, autour de 400 millions de livres sterling. Le montant du nouveau plafond n’a pas été communiqué. En 2008, il avait brièvement dépassé 20 milliards de livres. Ce dispositif sera « temporaire et de court terme », a précisé le Trésor Britannique. Les montants empruntés seront remboursés le plus tôt possible, et au plus tard à la fin de l’année.

Le pétrole, un accord à confirmer

La réunion des pays producteurs de pétrole (OPEP) réunis jeudi 9 avril a abouti à un accord de réduction de la production de 10 millions de barils/jour. Sa mise en œuvre reste conditionnée à la signature du Mexique. Dans un deuxième temps, de juillet à décembre, la réduction sera de 8 millions de barils par jour.Cet accord doit permettre une remontée des cours après la guerre des prix engagée entre la Russie et l’Arabie saoudite et la baisse de la demande mondiale de pétrole qui se situe entre 25 % et 35 %.

Ces derniers jours, le Président russe, Vladimir Poutine, et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman avaient laissé entendre qu’ils étaient prêts à réduire leur production sous réserve que les Etats-Unis, premier producteur mondial, acceptent de faire de même. Jamais, les Eatts-Unis n’ont dans le passé accepté un accord de régulation de production multinational. Donald Trump a soufflé le chaud et le froid en soutenant le principe d’un accord de réduction mais sans faire aucune promesse. Le Président américain ne peut pas se désintéresser de la situation des producteurs américains en pleine crise sanitaire et à quelques mois de l’élection pérsidentielle.

Dans le cadre de l’accord du 9 avril 2020, l’Arabie saoudite et la Russie ont pris l’engagement de réduire de plus de 2,5 millions de barils/jour leur production respective. L’OPEP et la Russie souhaitent que les pays non signataires de l’accord – en particulier les Etats-Unis et le Canada – diminuent leur production de 5 millions de barils par jour. Une réunion des ministres de l’énergie des pays du G20, vendredi, pourrait entériner une telle orientation.

L’ampleur de la réduction est jugée insuffisante compte tenu de la situation économique. La forte réduction des transports ainsi que l’arrêt de nombreuses usines pèsent sur la demande de pétrole. Les pays producteurs cherchent à gérer l’augmentation de leurs stocks et d’éviter les fermetures de gisement, fermetures qui sont coûteuses à réaliser.

En fin de semaine, les marchés étaient peu convaincus par l’accord. Le baril de Brent s’échangeait à 31 dollars en baisse sur une semaine de 8,25 %. Depuis le début de l’année, le cours a diminué de plus de 50 %.

L’économie française débraye

Les Français ont appliqué de manière plus scrupuleuse que leurs voisins le confinement. Ainsi, le trafic routier a baissé avec l’instauration du confinement de 62 % en France contre 53 % en Italie, 33 % en Espagne et 31% en Allemagne. Le trafic aérien est en chute de 94 % en France contre une contraction de 78 % en Allemagne et de 20 % en Italie. La consommation d’électricité a diminué de 12,3 % en France, de 24,1 % en Italie et de 7,2 % en Allemagne. Les déplacements dans les commerces non alimentaires est en réduction de 88 % en France, contre -77 % en Allemagne et -26 % aux Etats-Unis. La fréquentation des bureaux et lieux de travail a baissé de 56 % en France, de 39 % en Allemagne, de 63 % en Italie et de 9 % aux Etats-Unis. La France pays tertiarisé et disposant d’un taux élevé de ménages connectés pratique le télétravail de manière plus importante que les pays plus industrialisés. Dans la grande majorité des pays de l’OCDE, la diminution de l’activité est évaluée entre 35 et 55 %.

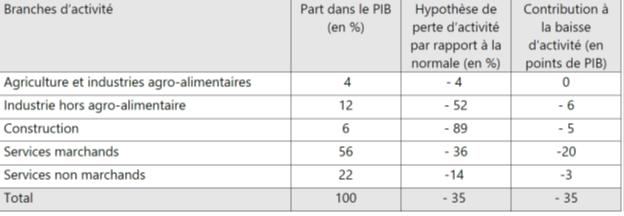

Pour la France, selon la dernière étude de conjoncture de l’INSEE, au 9 avril 2020, l’activité économique française aurait diminué de l’ordre de 36 %. Ce taux atteint 42 % pour le secteur marchand. Les seuls services marchands sont responsables de plus de la moitié à cette baisse (–22 points). Le commerce, les services de transports et l’hébergement-restauration contribueraient à eux seuls au tiers de la perte d’activité.

La baisse d’activité atteindrait 44 % dans l’industrie. Elle est provoquée par la diminution de la demande interne et externe, de l’incapacité à disposer de l’ensemble des salariés et de la rupture des chaines d’approvisionnement. L’industrie agroalimentaire serait la moins affectée des branches de l’industrie. Le secteur du bâtiment serait presque à l’arrêt.

Pour un mois complet de confinement, la perte d’activité économique équivaut comptablement à une perte d’environ 3 points de croissance du PIB annuel. Selon l’INSEE, l’effet du confinement en termes d’activité n’est sans doute pas linéaire dans le temps.

L’INSEE estime que les semaines ou les mois qui suivront le déconfinement seront affectés par la crise sanitaire du fait de la persistance d’un risque de deuxième vague. L’institut statistique considère que la reprise de l’activité sera progressive en raison de l’existence de contraintes en matière de déplacement La baisse des revenus des ménages pèsera sur la demande tout comme le maintien d’un climat d’incertitudes.

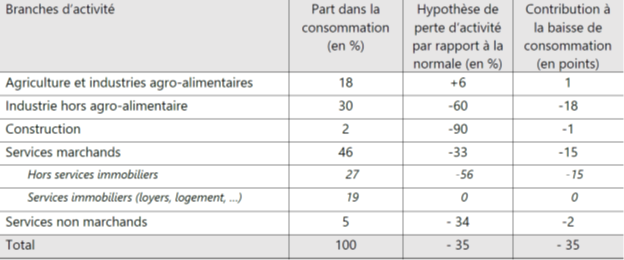

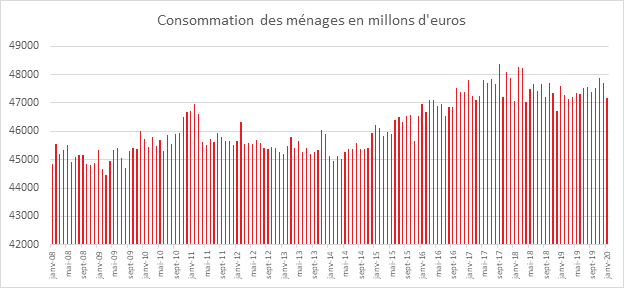

Au 9 avril 2020 selon l’INSEE, la consommation finale des ménages aurait diminué de 35 % par rapport à une situation « normale ». La demande des ménages en biens manufacturés explique 17 points de cette baisse. Les dépenses de textile, d’habillement et de carburant) sont en forte diminution. Elles sont inexistantes pour les ventes de voiture. D’autres se maintiennent (énergie) voire augmentent, telles les dépenses en produits agroalimentaires (comportements de report de consommation du fait de l’arrêt de la restauration traditionnelle et collective). La consommation de services principalement marchands serait en baisse de 33 %, soit une contribution de 15 points à la baisse. L’hébergement, la restauration et les services de transport sont en forte diminution quand d’autres seraient peu affectés (télécommunication, services financiers et d’assurance ou services immobiliers, principalement constitués des loyers…). Les services principalement non marchands enregistreraient une diminution de 39 % (enseignement et formation, soins de santé en ville). La demande des ménages pour les dépenses de construction diminuerait de 90 % avec la suspension de la plupart des travaux de rénovation. En revanche, la consommation en produits agricoles augmenterait de 10 %, parallèlement aux dépenses de produits agroalimentaires.

L’OCDE évalue à –32 % l’impact des mesures de confinement sur la consommation finale des ménages en France, soit une estimation proche de celle de l’INSEE. de la nôtre. Pour l’OFCE, la perte s’élèverait à 18 %. Une partie de l’écart s’explique par une

différence de champ, l’OFCE s’intéressant à la consommation finale effective des ménages, c’est-à-dire intégrant les biens et services produits par les administrations publiques et les institutions sans but lucratif au service des ménages.

France, une récession logique mais qui ne présage en rien de l’avenir

Après un recul au dernier trimestre 2019 de 0,1 point du PIB français, celui-ci se serait contracté, selon la Banque de France, de 6 points au 1er trimestre. Avec deux trimestres de recul du PIB, la France est entrée en récession. Une telle situation ne s’était pas produite depuis 2009.

Chaque quinzaine de confinement entrainerait une perte de PIB annuel proche de -1,5 point. La perte d’activité subit durant la période de confinement de 15 jours au mois de mars est de 32 %. Les montants des paiements effectués par cartes bancaires ont baissé de 50 % pendant la semaine du 23 au 29 mars. La consommation des ménages se serait contactée de 30 % durant cette période.

L’économie française n’a pas connu de nombreux évènements durant son histoire contemporaine de tels évènements. Parmi les précédents figurent les évènements de mai 1968 qui avaient provoqué un recul au 2e trimestre de 5,3 % du PIB, recul qui avait été compensé par une hausse de 8 points au 3e trimestre 1968. Par rapport à la crise financière de 2008 qui s’était soldé par un recul du PIB de 2,9 % en 2009, la chute de l’activité est en 2020 1,5 fois supérieur pour l’industrie et 4 fois supérieur pour les services.

Cette récession est évidemment logique en raison de la fermeture de nombreuses entreprises et du confinement qui freine tant la production que la consommation. Le choix du gouvernement a été de maintenir autant que possible en état les capacités de production afin de permettre un rebond rapide l’économie. Le choix du chômage partiel et du soutien aux entreprises s’inscrit dans cette logique. Certains secteurs et certaines régions nécessiteront des dispositifs de soutien spécifiques après la fin du confinement. La Corse dont le tourisme avec le secteur de la construction plus de 30 % du PIB est fortement touchée par la crise du coronavirus tout comme les principales zones touristiques du pays. En sortie de crise, les pouvoirs publics devront veiller à éviter une multiplication de faillites de PME qui pourraient accroître la désertification économique au sein de certains territoires.

La capacité de rebond de l’économie française dépend de la mobilisation de tous les acteurs. La mise en place de plans coordonnées au niveau européen facilitera le redémarrage et surtout sa pérennisation.

Le Coin des Epargnants : montagnes russes en vue

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 10 avril 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 4 154,58 | -4,53 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 21.052,53 | -2,70 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 7 373,08 | -1,72 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 9 525,77 | -1,11 % | 13 249,01 |

| Footsie | 5 415,50 | -1,72 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 2 662,99 | -2,41 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 17 820,19 | -8,09 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 2 763,99 | -0,30 % | 3050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +0,074 % | +0,144 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,439 % | +0,040 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +0,579 % | -0,187 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,0784 | -3,19 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 615,678 | -0,64 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 33,100 | +32,24 % | 66,300 |

La sortie du tunnel pas encore entrevue

Les marchés sont repartis à la baisse cette semaine sur fond de dégradation de l’emploi aux Etats-Unis et d’indices PMI déprimants aux Etats-Unis et en zone euro.

Entre février et mars, l’indice PMI composite de l’institut IHS Markit, qui fait la synthèse entre l’industrie et les services, a chuté aux de 51,6 à 29,7 points Etats-Unis, du jamais-vu depuis la création de la statistique en 1998. Selon Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, ce résultat suggère une compression annuelle du PIB de 10 %. En Europe, les indices PMI sont toujours en baisse. Celui du secteur des services italien est tombé à 17,4 en mars. Tant que les résultats tangibles des confinements se feront sentir, le pessimisme sera de mise. La lueur viendra quand les dispositifs de déconfinement entreront en vigueur.

Dans ce contexte, l’indice CAC 40 a perdu 4,5 % en une semaine. Le Daxx allemand a mieux résisté en ne cédant que 1,11 %. Le Dow Jones a cédé de son côté 2,7 %.

L’écart de taux entre la France et l’Allemagne s’est accru et dépasse désormais 0,5 point. Le taux de l’obligation d’Etat italien est également en hausse de 0,3 point en une semaine à 1,54 %.

Le pétrole en mode montagne russe

Après avoir atteint un point bas à 20 dollars le baril, le pétrole a gagné en quelques jours plus de 30 % et a terminé la semaine à 32,24 dollars. Cette augmentation est la conséquence des appels de l’OPEP et de ses alliés à une baisse de la production mondiale pour enrayer la chute des cours. Une réduction de 10 millions de barils par jour serait l’objectif. Une réunion d’urgence par téléconférence des pays de l’OPEP avec la Russie est prévue le lundi 6 avril.

La Banque chinoise à la manœuvre

La banque centrale chinoise (PBoC) a réduit de 20 points de base, à 2,2 %, son taux de référence (« reverse repo ») à 7 jours. Une telle baisse n’avait pas été pratiquée depuis l’été 2015 au moment où les autorités chinoises cherchaient à contrer une grave crise boursière. Cette décision vise à aligner la politique monétaire chinoise sur celles des autres grandes banques centrales. La Chine qui, depuis trois mois, est confrontée à une crise interne doit, désormais, faire face à une chute de ses exportations en raison de la mise en cape de l’économie occidentale.

La banque centrale chinoise a décidé de renouer avec les injections de liquidité à hauteur de 6,4 milliards d’euros. Son objectif est d’éviter une crise financière en raison de l’accumulation de créances douteuses. Des retards de paiement pour des prêts à la consommation commencent à être enregistrés dans plusieurs régions chinoises. Pour venir en aide aux collectivités locales et pour soutenir l’activité, Pékin a également prévu d’émettre une série d’obligations souveraines libellées « coronavirus », et d’autoriser les gouvernements locaux à placer davantage d’obligations pour financer des projets d’infrastructures.

Les taux d’usure pour le deuxième trimestre 2020

La Banque de France a publié le 1er avril 2020 les taux d’usure applicables au cours du 2e trimestre ainsi que les taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement lors du premier trimestre.

| Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 1er trimestre 2020 | Taux d’usure applicable au 1er avril 2020 |

| CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |

| Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,98 | 21,31 |

| Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 8,40 | 11,20 |

| Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 4,26 | 5,68 |

| CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |

| Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 1,81 | 2,41 |

| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 1,80 | 2,40 |

| Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 1,88 | 2,51 |

| Prêts à taux variable | 1,70 | 2,27 |

| Prêts relais | 2,24 | 2,99 |

| Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |

| Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans | 1,40 | 1,87 |

| Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 1,21 | 1,61 |

| Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament | 2,35 | 3,13 |

| Découverts en compte | 10,88 | 14,51 |

| Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 1,21 | 1,61 |

| Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |

| Découverts en compte | 10,88 | 14,51 |

(1) Définition – Crédits de trésorerie : crédits aux ménages n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.

(2) Définition – Crédit Immobiliers : crédits aux ménages entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien

(3) Taux moyen pratiqué (TMP) : le taux moyen pratiqué est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la Direction générale des impôts pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants associés.

La rémunération des livrets bancaires encore en baisse

En février, selon la Banque de France, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires s’élevait à 0,52 %, contre 0,58 % janvier. La rémunération des livrets bancaires atteint le niveau historique de 0,14 % contre 0,16 % en janvier.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

| févr- 2019 | déc- 2019 | janv- 2020 (e) | févr- 2020 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,63 | 0,58 | 0,58 | 0,52 |

| Ménages | 0,88 | 0,82 | 0,83 | 0,73 |

| dont : – dépôts à vue | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,78 | 0,71 | 0,68 | 0,65 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,55 | 1,25 | 1,21 | 1,18 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,53 |

| dont : livret A | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 |

| – livrets ordinaires | 0,26 | 0,17 | 0,16 | 0,14 |

| – plan d’épargne-logement | 2,67 | 2,65 | 2,65 | 2,59 |

| SNF | 0,27 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,22 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,31 | 1,09 | 1,07 | 1,05 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,31 | -0,40 | -0,39 | -0,41 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,14 | -0,40 | -0,41 | -0,52 |

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

c. Moyenne mensuelle.

d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

e. Données révisées.

f. Données provisoires.

g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés

h. La date de prise d’effet de la baisse du taux du livret A à 0,50% est le 1er février 2020.

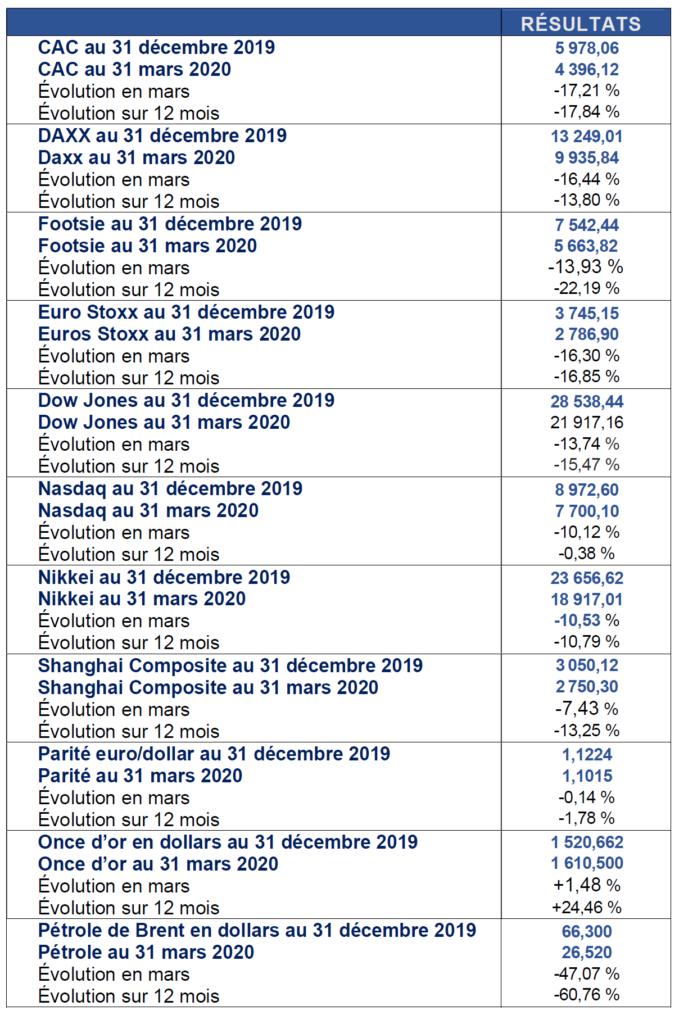

Les marchés en baisse mais pas en enfer !

En un mois, le CAC 40 a perdu 17,21 %. Pour le premier trimestre, la perte atteint 26,46 %, ce qui est le recul le plus important constaté depuis la création en 1987 du CAC 40. Pour le Daxx allemand, la chute est de 25,01 % pour les trois premiers mois de l’année. Elle est de 23,20 % pour le Dow Jones et de 14,18 % pour le Nasdaq. Il est à souligner que sur un an, ce dernier indice ne baisse que de 0,38 %.

La crise du coronavirus provoquant le confinement de la moitié de la population mondiale a provoqué par voie de retour un choc économique sans précédent, avec une forte contraction de l’offre et de la demande, avec la quasi disparition des liaisons aériennes. Au regard de l’ampleur de la mise en cape de l’économie mondiale, le recul des marchés « actions » peut apparaître assez limité. Les autorités de marché se sont refusées à juste titre à arrêter les cotations. Une telle décision aurait amené plus d’anxiété que de calme. Elle aurait pu provoquer un effet de panique. Malgré la succession de mauvaises nouvelles, l’offre et la demande ont été au rendez-vous.

Les investisseurs se sont protégés mais sans exagération. L’intervention massive des Etats qui aboutira à un nouveau gonflement de l’endettement public les a convaincus de ne pas tout miser sur les obligations.

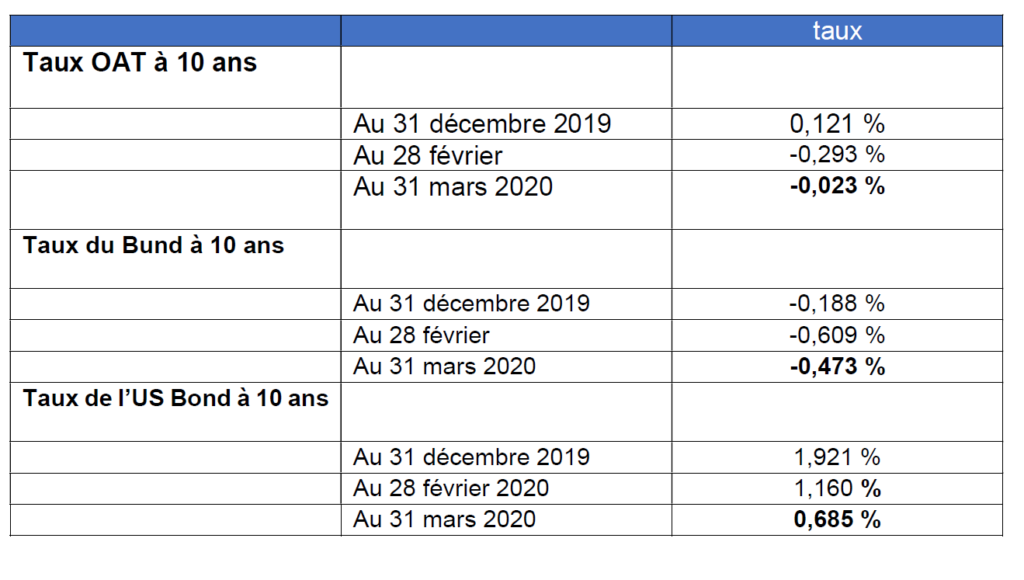

Les taux d’intérêt sous contrôle des banques centrales

Les taux d’intérêt des obligations d’Etat européennes ont été orientés à la hausse jusqu’à l’intervention massive des banques centrales. Tout en étant supérieurs à leur niveau de la fin février, ils sont nettement en-dessous de leur niveau de la fin d’année dernière. Aux Etats-Unis, la très forte baisse des taux directeurs de la Banque centrale a entraîné la baisse des taux qui sont fin mars 1,3 point au-dessous de leur niveau de la fin décembre 2019.

Le pétrole en chute libre

Le premier trimestre est également par la chute des prix du pétrole. En un trimestre, le baril de Brent a perdu 60 % de sa valeur. Sur le seul mois de mars, la baisse a atteint 47 %. Cette forte baisse a amené le cours du baril au cours du mois de mars au bord du seuil des 20 dollars, soit moins qu’en 2016. Cette chute est le produit de l’affaissement de la demande en lien avec la crise du coronavirus et de la guerre des prix que l’Arabie saoudite et la Russie. L’OPEP était censé reconduire l’accord de régulation de l’offre datant de 2016 et qui avait été jusqu’alors accepté par la Russie. Cette dernière a refusé de restreindre plus fortement que prévu sa production, ce qui amené l’Arabie saoudite à se délier de l’accord. L’objectif est de contraindre les Russes accepter les réductions de quotas de production.

L’once d’or a augmenté au cours du premier trimestre de 5,52 % et de seulement 0,96 % en mars. Cette relative progression s’explique par le fait que les investisseurs ont avant tout privilégié la liquidité les amenant à vendre de l’or.

Le Coin des Epargnants du 27 mars 2020

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 27 mars 2020 | Évolution hebdomadaire | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 4 351,49 | +7,48 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 21 636,78 | +12,84 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 7 502,38 | +9,05 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 9 632,52 | +7,88 % | 13 249,01 |

| Footsie | 5 510,33 | +6,16 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 2 586,02 | -19,99 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 19 389,43 | +17,14 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 2 772,20 | +0,97 % | 3050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,070 % | -0,084pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,479% | -0,136 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,735 % | -0,187 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1066 | +3,49 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 625,140 | +8,44% | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 24,590 | -10,39 % | 66,300 |

Une semaine de hauts et de bas

Le CAC 40 a repris quelques couleurs cette semaine avec un gain de plus de 7 % tout en perdant plus de 4 % vendredi. Le Dow Jones a également perdu plus de 4 points vendredi tout en gagnant près de 13 % sur la semaine. Les marchés « actions » sont restés très volatils évoluant au gré des annonces des pouvoirs publics concernant tant le nombre de victimes que les engagements pris pour soutenir les économies. La progression de l’épidémie aux Etats-Unis est devenue un sujet majeur pour les investisseurs. La mise à l’arrêt de la première économie mondiale aurait des effets en chaine importants. L’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en une semaine, plus de trois millions a été durement ressenti.

Cette semaine aura été marquée par la présentation du plan de soutien allemand à son économie et l’adoption du plan américain. Le premier porte sur 1200 milliards d’euros et le second sur 2000 milliards de dollars (1846 milliards d’euros).

L’Allemagne prévoit la création d’un fonds de secours pour les grandes entreprises, doté de jusqu’à 600 milliards d’euros, dont 400 milliards d’euros de garanties pour les dettes des entreprises, 100 milliards pour les prêts ou les prises de participation dans les entreprises et 100 milliards pour soutenir la banque d’investissement publique KfW. Cette dernière pourra jusqu’à 822 milliards d’euros de prêts

Le plan américain représente un effort de 10 % du PIB. En vertu de ce plan, l’Etat américain a prévu de verser aux Américains directement 500 milliards de dollars sous la forme d’un chèque de 1 200 dollars par personne, à condition de gagner moins de 75 000 dollars par an pour une personne, et 150 000 pour un couple. Chaque enfant donnera droit à une majoration de 500 dollars. La mesure, dégressive au-delà, vise à maintenir le pouvoir d’achat des Américains dont certains sont privés d’emploi. 250 milliards de dollars ont été affectés à l’indemnisation fédérale du chômage pendant quatre mois. Le Congrès a également voté des prêts destinés aux PME, pour près de 370 milliards de dollars. Ces sommes ne seront pas remboursables si elles servent à payer les salaires, les loyers ou les intérêts d’emprunt immobilier, et les abonnements à l’eau et à l’électricité. 500 milliards de dollars de prêts sont également prévus en faveur des grandes entreprises. 17 milliards de dollars seront alloués à des entreprises jugées stratégiques pour le pays, dont Boeing et General Electric. Les compagnies aériennes, seront aussi secourues à hauteur de 25 milliards de dollars, les aéroports de 10 milliards, le fret et les prestataires de services aériens de 8 milliards. Le programme prévoit d’interdire les rachats d’actions et les bonus des dirigeants. 100 milliards de dollars seront affectés aux hôpitaux et aux entreprises de soins, tandis que 16 milliards permettront l’achat et la production de matériels de première nécessité, comme les masques.

Les Etats fédérés, en première ligne, devront bénéficier de quelque 150 milliards de dollars. Cette somme apparaît faible face aux problèmes financiers que rencontrent les villes et les services publics locaux. Le Gouverneur de l’Etat de New York, Andrew Cuomo, s’attend à des pertes de revenus de 9 à 15 milliards de dollars » dans le budget de l’Etat. Le réseau de métro et de bus de New York aurait un besoin immédiat de 3,8 milliards de dollars pour payer les salariés et faire face aux remboursements d’emprunt.

Le pétrole a continué de baisser sur l’ensemble de la semaine dans l’attente d’un accord entre l’Arabie saoudite et la Russie que les Etats-Unis appellent de leurs vœux. Avec les interventions des banques centrales, les taux d’intérêt des obligations souveraines sont en repli cette semaine.

Les principales mesures économiques et sociales des ordonnances prises dans le cadre de l’Etat d’urgence sanitaire

Promulguée le 23 mars 2020, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 instaure un état d’urgence sanitaire pour une durée provisoire de deux mois et habilite le gouvernement à légiférer par ordonnances pour prendre les mesures d’adaptation et de soutien qu’imposent cette crise sans précédent. Objectif : donner au gouvernement la capacité d’agir pour garantir la santé publique et limiter au mieux les conséquences économiques et sociales de l’épidémie, quitte à restreindre les libertés d’aller et venir, de réunion et d’entreprendre, pour un temps donné et sous le contrôle du Parlement et du Conseil d’État. L’articulation de ces mesures avec le droit européen fait l’objet d’un « cadre temporaire » adopté le 19 mars 2020 par la Commission européenne et visant à soutenir l’économie dans le contexte de crise sanitaire.

Le soutien aux entreprises

Le Fonds de solidarité

Afin de soutenir la trésorerie des entreprises au ralenti voire à l’arrêt en raison du confinement, une ordonnance crée un Fonds de solidarité doté d’1 milliard d’euros, (dont 250 millions d’euros en provenance des régions) pour une durée de trois mois prolongeables par décret jusqu’à six mois. Ce fonds de solidarité concerne les très petites entreprises, les micro-entrepreneurs, les indépendants, et les professions libérales les plus touchés par l’épidémie. Pour en bénéficier, il faut un chiffre d’affaires inférieur à 1 million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60000 euros, avoir fait l’objet d’une fermeture administrative et subi une perte de 70% de chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019. A compter de début avril, une aide de 1500 euros sera versée par l’État. Une aide complémentaire de 2000 euros pourra être attribuée, au cas par cas, par les régions, uniquement aux TPE.

Le maintien de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau

Afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des très petites entreprises éligibles au Fonds de solidarité, une ordonnance interdit la suspension, l’interruption et la réduction de la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, et prévoit la possibilité d’un paiement échelonné sans pénalité. En cas de défaut de paiement de loyers ou de charges locatives, les pénalités financières, dommages et intérêts, clauses résolutoires ou pénales, de même que les garanties ou cautions ne pourront pas être appliquées pendant cette période d’état d’urgence sanitaire.

L’adaptation des contrats de voyage et de séjours touristiques

Fortement touché par la pandémie, le secteur du tourisme fait l’objet d’une ordonnance relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages et de séjours en période d’épidémie, et permet pour une période déterminée et limitée dans le temps, un remboursement des prestations annulées sous forme de reports ou de bons d’achats.

La simplification des règles

Trois autres ordonnances ont pour objectifs de simplifier et de sécuriser le fonctionnement des entreprises durant cette période :

- en prorogeant les délais pour l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les entreprises doivent déposer ou publier annuellement ;

- en adaptant les règles et en prorogeant les délais pour la passation, le paiement, l’exécution et la résiliation des contrats publics, notamment les règles relatives aux contrats de la commande publique. Le Ministre de l’économie et des finances, Bruno le Maire, a indiqué qu’il n’y aura plus de limite au paiement des avances, dont le plafond est habituellement fixé à 60% ;

- en aménageant les règles de convocation, d’information, de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction des entreprises, afin de leur permettre de continuer d’exercer leurs missions malgré les mesures de confinement. Ces instances pourront être reportées au mois de septembre.

L’accès facilité aux services et réseaux de communication

Une ordonnance raccourcit les délais et simplifie les procédures préalables à l’implantation ou à la modification d’une installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques très sollicités dans cette période de confinement.

L’assouplissement temporaire du droit du travail

La fixation des congés payés, des RTT et des jours de repos

Une ordonnance précise les conditions et limites dans lesquelles un accord d’entreprise ou de branche autorisera l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant désormais un délai d’un jour franc seulement à l’avance (au lieu de quatre semaines). Les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, pourront être imposées ou différées unilatéralement par l’employeur sans qu’il y ait un accord collectif.

Travailler plus sur la base du volontariat

Cette ordonnance prévoit d’élargir les possibilités de dérogations en matière de durée du travail et des dérogations en matière de repos hebdomadaire et dominical pour permettre aux entreprises des secteurs essentiels qui ont un surcroît d’activité, de déroger aux règles actuellement en vigueur et de fonctionner jusqu’à 7 jours sur 7 sur une période limitée au 31 décembre 2020. Sont notamment concernés l’énergie, les télécoms, la logistique, les transports, les activités agricoles ou encore la filière agroalimentaire. Concrètement, le seuil de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives au-delà duquel on ne peut travailler, pourra être porté à 46 heures (plafond fixé au niveau européen). Fixée à 48 heures, la durée maximale hebdomadaire pourra être portée jusqu’à 60 heures. A partir de la 36ème heure de travail, la majoration pour heure supplémentaire de 25 % s’appliquera, avec un minimum de 10 %, ainsi que les repos compensateurs dans les conditions de droit commun. Le repos compensateur minimal entre deux journées de travail pourra être réduit de 11 heures à 9 heures. Le travail dominical pourra être élargies sur la base du volontariat des salariés. En cas d’application occasionnelle, le volontariat ne sera pas nécessaire.

Protection sociale, prime et intéressement

Une ordonnance adapte temporairement les conditions et modalités d’attribution de l’allocation complémentaire à l’indemnité journalière perçue en cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel (notamment d’épidémie), et élargit le champ des salariés éligibles. Avec le nouveau dispositif, le délai de carence de 3 jours est supprimé, de même que la condition d’ancienneté demandée dans certaines entreprises pour verser l’allocation complémentaire. Le versement aux salariés des sommes au titre d’un régime d’intéressement ou de participation qui leur sont dues au titre de l’exercice 2019 est reporté au 31 décembre 2020. Cela concerne également la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite prime Macron reconduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et dont le versement était conditionné à la signature d’un accord d’intéressement avant le 30 juin. Cette condition préalable a été levée et la prime de 1000 euros défiscalisée peut être versée aux salariés mobilisés pendant la crise sanitaire.

Le chômage partiel pour tous les salariés

S’inspirant de l’expérience allemande lors de la crise financière de 2008, une ordonnance permet d’étendre le chômage partiel à tous les salariés, y compris les assistantes maternelles, les employés à domicile, les intérimaires (dont la mission est en cours ou interrompue), les VRP, et les employés d’entreprises étrangères payant leurs cotisations en France. L’État assurera la prise en charge totale des indemnisations versées aux salariés par les entreprises en cas d’activité partielle, jusqu’à hauteur de 4,5 SMIC. Un délai de 30 jours sera accordé aux entreprises pour déposer leur demande, avec effet rétroactif. La ministre du travail, Muriel Pénicaud, a précisé qu’en cas de non-réponse à l’entreprise au bout de 48h, son dossier est accepté et elle est remboursée dix jours plus tard. Au 25 mars, le ministère du travail annonçait 730.000 personnes en chômage partiel, soit presque le double en six jours.

L’offre de modes de garde élargie

Afin de faciliter l’accueil des enfants dont les parents travaillent dans les secteurs d’activités essentiels, en particulier les personnels soignants, une ordonnance autorise les assistants maternels à accueillir simultanément jusqu’à six enfants (contre quatre dans le droit commun). Un service unique d’information des familles permettra de connaître en temps réel les places de crèches et d’assistants maternels disponibles.

Mesures sociales

Le maintien des revenus de remplacement

Une ordonnance prolonge le bénéfice de l’allocation chômage, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics et des allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle, pour les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leur droit à compter du 12 mars 2020. Ces droits sont prolongés jusqu’au mois d’avril et tant que durera la période de confinement.

L’emploi et les ressources des personnes en situation de handicap

Une ordonnance assure le maintien des droits et prestations attribués aux personnes en situation de handicap (l’allocation aux adultes handicapés, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé) ainsi que la continuité des droits des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Dans la même logique, une ordonnance relative aux adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux permet le maintien de la rémunération pour les travailleurs accueillis en établissement et service d’aide par le travail, en cas de réduction de l’activité ou de fermeture de l’établissement.

La prolongation de la trêve hivernale

Une ordonnance prolonge la trêve hivernale du 31 mars au 31 mai et sursoit aux mesures d’expulsion et d’interruption de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité durant cette période.

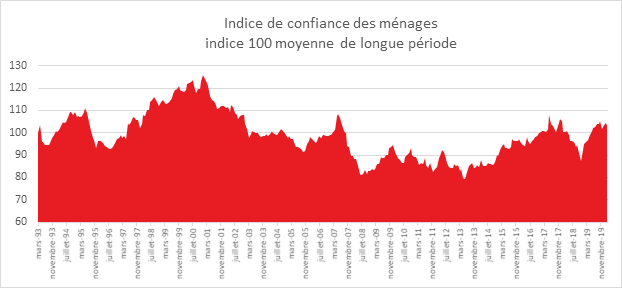

Début mars, les Français pressentaient l’arrivée des problèmes !

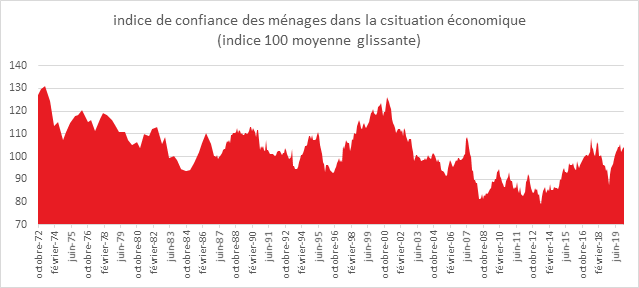

L’INSEE a réalisé son enquête mensuelle sur le niveau de confiance des ménages du 26 février au 17 mars. Les résultats reflètent l’état d’esprit des Français juste avant le confinement.

A mi-mars, la confiance des ménages dans la situation économique était en baisse tout en restant au-dessus de sa moyenne de longue période. L’inquiétude dans l’avenir était néanmoins en augmentation. Ainsi, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants diminuait fortement par rapport au mois précédent. Le solde correspondant a perdu sept points et bascule en dessous de sa moyenne de longue période.

Le solde d’opinion des ménages quant à leur situation financière future a diminué de deux points et est repassé en dessous de sa moyenne de longue période. Malgré tout, solde relatif à leur situation financière passée avait gagné deux points et se maintenait au-dessus de sa moyenne de longue période.

Début mars, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future était en augmentation et restait au-dessus de sa moyenne de longue période. Le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne actuelle avait gagné un point et demeurait également au-dessus de sa moyenne de longue période. La part des ménages estimant qu’il était opportun d’épargner était en progression.

Concernant l’évolution du niveau de vie, les Français étaient plus pessimistes au début du mois de mars qu’en février. En revanche, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois était en augmentation. Avant même l’annonce du confinement, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage était en très forte augmentation, + 22 points. Enfin, début mars, les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont nettement plus nombreux que le mois précédent.

L’enquête du mois d’avril prendra en compte la période du confinement qui s’est traduit par le développement du chômage partiel, plus de 1,6 million de personnes concernées (26 mars). Les jugements des Français devraient être tout autres que ce soit sur l’évolution du niveau de vie et de l’épargne.

Questions et réponses pour des épargnants perdus face à la crise du coronavirus

- Avec la crise du coronavirus, les marchés « actions » sont en forte baisse. Quelle sont les conséquences pour les épargnants français ?

Le patrimoine des ménages est, en France, peu sensible aux variations des marchés « actions ». Pour plus de 60 % il est composé d’actifs immobiliers dont les évolutions sont plus lentes que celles des marchés boursiers. Les actifs financiers s’élevaient à 5300 milliards d’euros en 2019. Trois quarts de ce montant sont investis en produits de taux qui ne sont pas touchés par la chute des cours des actions. Les seuls dépôts bancaires des ménages dépassent 1 500 milliards d’euros. En leur sein figurent les produits d’épargne réglementée (Livret A, LDDS, Livret d’Epargne Populaire, Livret Jeune…). Les fonds euros bénéficiant d’une garantie en capital représentent 81 % de l’encours qui s’élèvent à plus de 2000 milliards d’euros (avec les produits assurantiels d’épargne retraite). Les valeurs pouvant être touchées par la chute des bourses sont les actions détenues en direct, les unités de compte investies en actions et les parts d’Organismes de Placement collectif également investis en actions. ’encours des Les actions cotées détenues par les ménages s’élevait à la fin du troisième trimestre 2019 à 292 milliards d’euros. L’encours total des unités de compte 378,1 milliards d’euros toujours à fin septembre 2019. Par ailleurs, les Français détenaient pour 117,8 milliards d’euros d’actions de manière indirecte via les Organismes de Placement Collectif (OPC).

- Les épargnants qui ont acheté des actions ou des unités de compte juste avant la crise, ont-ils fait une très mauvaise opération ?

Les « actions » sont par nature des placements de long terme dont la valorisation s’apprécie sur le long terme. La crise du Covid-19 est brutale mais, en l’état, elle ne remet pas en cause les capacités de rebond des économies. Avant la crise, les résultats des entreprises étaient corrects, ce qui leur donnent les moyens de retrouver rapidement le chemin de la croissance. La levée des incertitudes sanitaires et économiques constitue, un préalable à la remontée des cours, ce qui peut exiger entre quelques semaines et quelques mois.

- Avec la crise, les banques et les compagnies d’assurances peuvent-elles faire faillites ?

Depuis la dernière crise financière de 2008, les banques et les compagnies d’assurances, en France, ont renforcé leurs fonds propres. Elles ont réussi les stress tests de la Banque centrale européenne qui assure un rôle de surveillance et de contrôle. En cas de banqueroute d’un établissement, les mécanismes de garanties joueraient. Les dépôts bancaires sont garantis par client et par établissement à hauteur de 100 000 euros. Les comptes titres (actions, obligations, etc.) et les contrats d’assurance vie sont garantis à hauteur de 70 000 euros par client et par établissement.

- Le Gouvernement a annoncé d’éventuelles nationalisations. Quelles conséquences pour les épargnants ?

Le Premier Ministre comme le Ministre de l’Économie ont indiqué que si des entreprises stratégiques étaient en difficulté, des prises de participation pourraient être réalisées par l’État. Cela pourrait concerner le secteur aérien et celui de l’automobile. L’intervention de l’État prendrait la forme d’une entrée en capital, ce qui permettrait de sauver les entreprises de la faillite. C’est donc une bonne nouvelle pour les actionnaires. En revanche, une augmentation du capital engendrerait, dans un premier temps, une baisse de la valeur des actions.

- Avec les interventions massives des banques centrales et des gouvernements, l’inflation ne risque-t-elle pas, dans les prochains mois, d’augmenter très fortement?

La tendance de court terme est plutôt déflationniste avec une baisse des prix de l’énergie et des matières premières. L’offre et la demande se contractant en parallèle, il n’y a pas de déséquilibres pouvant amener de l’inflation. À la fin de la crise sanitaire la demande pourrait rebondir plus vite que l’offre dont le retour à la normale passe par le rétablissement des lignes d’approvisionnement. Dans ces conditions, un risque d’inflation existe. Il sera limité car a priori les gouvernements opteront pour des dispositifs de sortie progressive des confinements. À la lumière de la crise précédente, les injections de liquidités ont peu d’effets sur l’inflation au grand dam des banques centrales.

- Avec la crise du coronavirus, l’immobilier est-il une valeur refuge ou les prix peuvent-ils baisser ?

L’immobilier n’est pas un actif bénéficiant d’une garantie en capital. Les prix des logements avaient fortement baissé entre 1992 et 1995 en raison de la hausse des taux d’intérêt. Lors de la crise de 2008 et de celle de 2012, une baisse avait été constatée en France. Avec le confinement, le marché a été gelé, la demande étant inexistante. Avec la récession et la diminution de revenus pour un certain nombre de ménages, avec la moindre présence des investisseurs internationaux, les prix devraient s’orienter à la baisse dans les prochains mois. La stabilisation du marché dépendra de l’ampleur du rebond économique.

- L’endettement massif des États n’est-il pas un vecteur de crise financière pour les prochaines années ?

Les États s’étaient fortement endettés après la crise de 2008. À l’exception de l’Allemagne, le poids de leurs dettes ne s’était pas réduit ces dernières années. Afin de limiter les conséquences de la crise du Covid-19 sur les ménages et les entreprises, les États ont décidé d’engager de vastes plans de soutien. Ces derniers devraient aboutir à un accroissement des dettes. Au niveau européen, la zone euro, malgré ses imperfections, joue un éminent rôle de mutualisation des risques.

- Les taux d’intérêt peuvent-ils connaître une forte hausse avec l’augmentation de l’endettement ?

D’un côté les banques centrales ont renforcé leur politique monétaire accommodante, de l’autre côté, les investisseurs s’inquiètent de l’endettement croissant et exigent des primes de risque plus élevées à l’encontre des États les moins bien notés. Pour contrer la crise, la FED a abaissé ses taux directeurs à 0/0,25 % et ceux de la Banque centrale européenne sont en territoire négatif à -0,5 %. Les banques centrales ont, par ailleurs, pris l’engagement de racheter des obligations d’État et d’entreprise pour des montants de plusieurs centaines de milliards d’euros. Une remontée des taux d’intérêt supposerait une situation de défiance à l’encontre d’un ou plusieurs pays. À l’heure actuelle, l’économie mondiale ne peut guère se payer le luxe d’ajouter à ses problèmes une crise financière. Dans ces conditions, les taux d’intérêt devraient rester faibles dans les prochains mois.

- Les gouvernements augmenteront-ils les prélèvements obligatoires pour financer le surcroît de dépenses ?

Les déficits publics devraient augmenter assez fortement en 2020. Celui de la France devrait dépasser 3,9 % du PIB. Lors de la crise de 2008, il avait atteint 7,2 % du PIB. Les gouvernements souhaitent avant tout un fort rebond de l’économie qui sera générateur de recettes fiscales. Compte tenu du choc économique subi, il faudra plusieurs années pour assainir la situation. Il n’est pas exclu que les pouvoirs publics soient contraints d’augmenter les impôts et taxes. Cela ne devrait intervenir qu’après la phase de consolidation.

- Quelles est la situation conjoncturelle en Chine qui a été le premier pays touché par le coronavirus ?

Après trois mois de crise, un redémarrage de l’économie serait en cours. La consommation quotidienne de charbon pour la production électrique serait en hausse tout comme le nombre de kilomètres d’embouteillage dans les grandes villes. Les ventes des surfaces commerciales sont en légère progression. Les porte-conteneurs recommencent à partir des ports. Transposés à l’Occident, ces résultats signifieraient un début de normalisation de la situation économique vers la fin mai, début juin.

L’économie française touchée mais pas coulée

L’INSEE a publié son enquête de conjoncture du mois de mars qui a été réalisée du 26 février au 23 mars et inclue donc en partie la phase de confinement du pays. L’institut statistique a précisé qu’à partir du 14 mars, les réponses « papier » n’ont pas été gérées.

Selon les données recueillies, le climat des affaires a perdu 10 points, à 95. Il s’agit de la plus forte baisse mensuelle de l’indicateur depuis le début de la série (1980). En octobre 2008, après la faillite de Lehman Brothers, l’indicateur avait chuté de 9 points. L’indicateur de climat de l’emploi connaît également sa plus forte chute depuis le début de la série (1991). Il perd 9 points et atteint 96.

Cercle de l’Epargne – données INSEE

Au niveau sectoriel, les indicateurs de climat des affaires se dégradent considérablement dans les services (-14 points) et dans le commerce de détail (-13 points). Ils se détériorent également dans le commerce de gros (-5 points) et dans l’industrie (-3 points).

Sans surprise, les perspectives générales d’activité dans chaque secteur sont en forte baisse, -15 points dans les services, -25 points dans le commerce de détail, -33 points dans l’industrie et dans le commerce de gros.

Pour l’INSEE, les indicateurs concernent le climat des affaires dans l’industrie du bâtiment qui ressortent stables, reflètent la situation au début du mois de mars.

En fonction des données en sa possession fin mars, l’INSEE estime que la perte d’activité économique atteint 35 % par rapport à une situation normale.

La France se distingue par le poids très important du secteur tertiaire et par celui des dépenses publiques. Si au niveau des services, le confinement a entraîné l’arrêt des activités liées au tourisme, aux transports et aux loisirs, il a un effet moindre sur les secteurs des télécommunications ou de la finance. L’industrie française ne fonctionnerait, fin mars qu’à 50 %. Les entreprises de l’automobile sont, en particulier, à l’arrêt (PSA, Renault, Michelin). En revanche, l’industrie agro-alimentaire maintient, pour le moment, ses niveaux de production. La production agricole n’a pas connu une forte variation mais ce résultat n’est pas significatif étant donné que nous sortons de l’hiver. Le secteur de la construction est très touchée à la fois par l’absence de personnel mais aussi par les ruptures de stock.

Les dépenses publiques, et en particulier sociales, devraient jouer, comme en 2008, en France comme en 2008, un rôle d’amortisseur important. La réduction de certaines activités non-marchandes comme les crèches, les garderies, les bibliothèques, les centres sportifs, ponctionnera le PIB.

La consommation des ménages serait également inférieure de 35 % à sa « normale ». Les chutes les plus importantes concernent les dépenses en biens industriels. Les achats de textile auraient baissé de 90 à 100 %. Il en est de même pour les voitures.

La consommation de services marchands s’est contractée de 33 %, contribuant à la baisse totale de la consommation à hauteur de 15 points. Avec la fermeture des cafés et restaurants, la consommation en la matière a quasiment disparu. La consommation de services non marchands baisserait de 34 %, contribuant à hauteur de 2 points à la baisse d’ensemble. Du fait de la suspension des travaux de rénovation, la consommation des ménages dans la branche de la construction baisserait de 90 %, contribuant à une baisse de 1 point de la consommation totale des ménages.

Les secteurs enregistrant des hausses sont ceux de l’eau et de l’industrie pharmaceutique. La consommation des ménages en produits agricoles et agro-alimentaires augmenterait de 6 %. Les ménages, en raison du confinement, s’alimentent à domicile.

Les services immobiliers se maintiendraient en raison du caractère récurrent du versement des loyers.

L’INSEE évalue la perte de PIB d’un mois de confinement à 12 points en rythme trimestriel entraînant une perte de 3 points sur l’année sous réserve d’un rebond rapide. Les modalités de sortie de la crise sanitaire, la nature des plans de soutien et le niveau de confiance de la population sont autant de facteurs cruciaux pour l’évolution de la croissance dans les prochains mois.

| Durée de confinement | Effet sur le PIB trimestriel | Effet sur le PIB annuel |

| Un mois | -12 | -3 |

| Deux mois | -24 | -6 |

Source : INSEE

Report des versements des primes d’épargne salariale

La loi d’urgence adoptée ce dimanche 22 mars par le Parlement permet au gouvernement de légiférer par voie d’ordonnances. Mercredi 25 mars, en Conseil des ministres, une ordonnance a été présentée afin de prévoir un report de la date limite de versement des primes d’intéressement et de participation aux salariés. logiquement, en temps normal, ces primes doivent être versées par l’entreprise au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice financier. Cette dernière ayant le plus souvent lieu le 31 décembre, le versement de ces primes est à réaliser a ant le 31 mai de l’année suivante, au plus tard. Certaines entreprises clôturant en mars peuvent verser jusqu’en août.

Avec l’ordonnance, les primes des salariés ne sont pas supprimées mais leur versement est décalé. Il s’agit d’un avantage de trésorerie accordé aux entreprises.

En 2018, la collecte avait atteint 15,2 milliards d’euros. selon l’Association Française de Gestion. 10,6 millions de salariés avaient profit du versement d’une prime d’épargne salariale.

Au 31 décembre 2018, les fonds d’actionnariat salarié représentent 37 % des encours contre 63% pour les fonds diversifiés (monétaires, obligataires, mixtes et actions). Au total la part de l’épargne salariale investie en actions représente plus de 55% des encours dont 37% via l’actionnariat salarié, 11% via les fonds actions et le solde via les fonds mixtes. Cette part « actions » a connu une forte valorisation en 2019 avant de connaître une baisse sensible à partir du mois de mars. En l’état actuel, les moins-values potentielles sont assez proches des gains obtenus l’année dernière, sachant que les FCPE sont un peu plus résilients que le CAC 40 aux chocs.

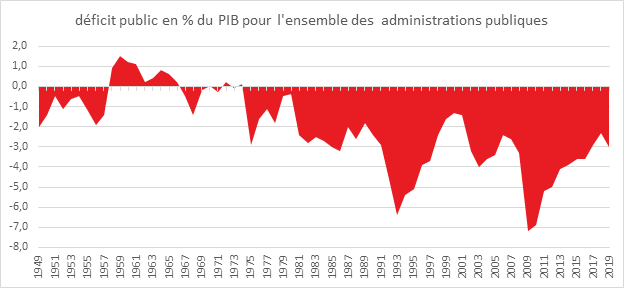

Finances publiques, petit état des lieux avant la crise

La France n’avait pas réussi à réduire de manière drastique son déficit public avant la survenue de la crise sanitaire. Le déficit français était, en 2019, 2,5 points de PIB supérieur à la moyenne de la zone euro. Il s’est élevé à 72,8 milliards d’euros, soit 3,0 % du produit intérieur brut (PIB), après 2,3 % en 2018. Hors impact de la transformation du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité des Entreprises (CICE) en baisse de cotisations le déficit s’établit à 2,1 %. Même en sortant l’effet du CICE, l’écart avec nos partenaires reste conséquent.

En part de PIB, les recettes passent de 53,4 % à 52,6 % tandis que le poids des dépenses dans le PIB est quasiment stable (55,7 % en 2018 et 55,6 % en 2019). Hors changement de périmètre des administrations publiques lié à la création de France Compétences (établissement public en charge de la formation professionnelle), les dépenses représentent 55,3 % du PIB. Le taux de prélèvements obligatoires baisse de 0,7 point et s’établit à 44,1 % du PIB (43,8 % hors France Compétences).

Cercle de l’Epargne – données INSEE

Des dépenses publiques en nette augmentation

L’ensemble des dépenses publiques ont augmenté, 2019, de 2,6 % (+2,0 % hors changement de périmètre lié à la création de France Compétences) en euros courants après +1,3 % en 2018. Hors crédit d’impôts, elles augmentent de 2,8 % en 2019 après +0,7 % en 2018.

Les dépenses de fonctionnement restent dynamiques avec une hausse de +1,7 % en 2019, après +1,3 % en 2018. Les dépenses de rémunération augmente de +1,2 % après +1,0 %. En revanche, grâce à la baisse des taux, la charge d’intérêts de la dette diminue fortement (−12,2 %)

Les prestations sociales se sont accrues de +2,7 %, après +1,8 % en 2018. Les prestations en espèces progressent de 2,9 % après +2,1 % en 2018, portées notamment par l’élargissement et la revalorisation de la prime d’activité. Les transferts sociaux en nature de biens et services marchands accélèrent à +1,9 % après +1,0 % en 2018, en premier lieu du fait d’une moindre baisse des aides au logement, mais aussi en raison d’une légère accélération des transferts sociaux de santé marchande (en nature).

Les dépenses d’investissement des administrations publiques locales ont fortement augmenté l’année dernière en raison de la proximité des élections municipales (+6,9 milliards d’euros, soit une progression de 15,1 %) L’investissement de l’État en revanche est en diminution (−0,4 milliard d’euros).

Des recettes en faible augmentation

L’ensemble des recettes n’a augmenté que de 1,2 % (+0,6 % hors effet de périmètre lié à la création de France Compétences), après +2,5 % en 2018 en euros courants. Les impôts sur le revenu et le patrimoine ralentissent (+1,8 % après +6,2 %). Le rendement de la CSG a été affectée par la mesure prise en faveur des retraites modestes (−1,7 milliard d’euros.

L’impôt sur le revenu des personnes physiques s’est accru de 1,7 milliard d’euros. Le rendement de l’impôt sur les sociétés s’est amélioré de 4,2 milliards d’euros en raison de la baisse des cotisations sociales provoquée par la transformation du CICE ; ce qui a conduit à une augmentation du bénéfice taxable des entreprises.

Les autres impôts courants ont diminué de 3,1 milliards d’euros notamment du fait de la deuxième étape de dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages (abattement de 65 % en 2019 après un abattement de 30 % en 2018, soit une baisse de −3,6 milliards d’euros.

Les impôts sur les produits et la production ont connu, de leur côté, une progression plus vive avec un gain de 5,2 %, après +4,0 % en 2018. Les recettes de TVA sont en hausse de 6,7 milliards d’euros.

Les cotisations sociales perçues diminuent de 4,4 % (après −1,7 % en 2018) sous l’effet de la transformation du CICE en baisse de cotisations, ainsi que de l’extension en année pleine de la bascule de cotisations sociales à la charge des salariés vers la CSG. Les cotisations employeurs diminuent ainsi de 6,4 % (après +2,5 %) quand les cotisations des ménages sont stables (+0,4 % après −10,1 %), la baisse des cotisations des salariés étant compensée par l’augmentation des cotisations des non-salariés.

Une année 2020 d’une tout autre nature

Avec une augmentation sans précédent des dépenses et une raréfaction des recettes, le déficit public de l’année 2020 sera sans commune mesure avec celui des années précédentes. Dans le cadre de la loi de finances rectificative, adoptée vendredi 20 mars, le Gouvernement a prévu un déficit de 3,9 % du PIB. Compte tenu des effets du confinement sur l’activité, ce dernier pourrait dépasser aisément 5 % du PIB et se rapprocher du niveau qu’il avait atteint en 2009 (-7,2 %). Depuis 1973, de crise en crise, le montant du déficit est de plus en plus élevé (à l’exception de la période 2001/2003 après l’éclatement de la bulle Internet qui avait peu touché économiquement la France). La période de rétablissement des comptes s’allonge également de crise en crise et le niveau in fine du déficit est plus élevé que lors de la crise précédente.

Résultats de l’assurance vie en février : à l’époque, le ciel était dégagé ou presque

L’assurance vie a enregistré, selon la Fédération Française de l’Assurance, au mois de février, une collecte positive de 1,4 milliard d’euros soit deux fois plus qu’en janvier (0,7 milliard d’euros). Cette collecte nette est, en revanche, en retrait par rapport à celle de l’année dernière (3,1 milliards d’euros). Le mois de février est en règle générale un mois correct pour l’assurance vie. Aucune décollecte n’a été enregistré lors de ces dix dernières années.

L’assurance vie a enregistré, selon la Fédération Française de l’Assurance, au mois de février, une collecte positive de 1,4 milliard d’euros soit deux fois plus qu’en janvier (0,7 milliard d’euros). Cette collecte nette est, en revanche, en retrait par rapport à celle de l’année dernière (3,1 milliards d’euros). Le mois de février est en règle générale un mois correct pour l’assurance vie. Aucune décollecte n’a été enregistrée lors de ces dix dernières années.

En février, les cotisations se sont élevées à 11,1 milliards d’euros contre 12,1 milliards d’euros le mois précédent. C’est également en retrait par rapport à février 2019 (12,4 milliards d’euros). La proportion des unités de compte dans la collecte brute a été de 39,6 % en février contre 33 % le mois précédent. Les ménages ont fortement plébiscité les unités de compte avant la chute des cours provoquée par la crise du coronavirus.

Les prestations versées par les sociétés d’assurance se sont élevées à 9,7 milliards d’euros en février contre 11,3 milliards d’euros en janvier. Ce montant est le plus faible constaté depuis le mois de septembre dernier (9,1 milliards d’euros).