Le plan d’aide des personnes dépendantes à domicile

Fin 2017, selon la DRES, environ 770 000 personnes âgées résidant à domicile en France bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

Gérée par les départements, cette allocation s’adresse aux personnes âgées de 60 ans ou plus confrontées à des situations de perte d’autonomie, à domicile ou en établissement. L’APA à domicile prend en charge une partie des dépenses d’aide pour la réalisation des activités de la vie quotidienne.

La majeure partie des plans d’APA à domicile sont consacrés à des aides humaines servant à rémunérer une personne qui aide le bénéficiaire à accomplir les actes de la vie quotidienne (faire le ménage, préparer

les repas, se lever, se laver, s’habiller…).

Le montant moyen du plan d’aide mensuel notifié aux bénéficiaires de l’APA à domicile recevant une aide humaine s’élève à 560 euros dont près de 21 % sont à la charge du bénéficiaire. En 2017, du fait notamment de la mise en application de la loi ASV, le taux de participation moyen des bénéficiaires décroît nettement avec la sévérité de la perte d’autonomie (22 % pour les personnes en GIR 42, contre 16 % pour celles en GIR 1). La

L’agenda économique du 22 juin au 4 juillet 2020

Lundi 22 juin

Publication, en France, des résultats de l’enquête « Confiances des consommateurs » du mois de juin par l’INSEE.

La Commission européenne publiera également, pour l’Union Européenne, le résultat de prévisionnel pour le mois de juin de l’indicateur avancé sur la confiance des consommateurs.

Réunion de la Banque populaire de Chine avec décision sur les taux à l’ordre du jour.

Aux États-Unis, seront communiqués, pour le mois de mois, l’indice de l’activité nationale de la Fed de Chicago et les ventes de maisons existantes en mai.

En Allemagne, la Bundesbank publiera son rapport mensuel dans lequel la banque centrale analyse les conditions économiques actuelles et futures du pays. Sera par ailleurs publié le résultat de l’enquête « confiance des consommateurs » sur les perspectives attendues pour le mois de juillet.

Au Royaume-Uni, sera publiée l’enquête sur les tendances industrielles-commandes de juin.

Mardi 23 juin

En France, en Allemagne, au Royaume-Uni, pour l’ensemble de l’Union européenne, et les États-Unis, il faudra suivre la publication des indices PMI – Markit manufacturier, service et composite de juin.

Au Japon, il faudra également regarder l’évolution des prix des services aux entreprises en mai, et les projections économiques qui seront publiées par la banque centrale japonaise. Sera publié le résultat du PMI Manufacturier Nikkei en juin.

Aux États-Unis, il faudra également suivre les données publiées par la Fed de Richmond sur l’indice Manufacturier en juin ainsi que les résultats mensuels des ventes de maisons en mai.

Mercredi 24 juin

En France, le résultat du climat des affaires pour le mois de juin sera publié par l’INSEE.

En zone euro, réunion de la BCE sans lien avec la politique monétaire.

En Allemagne, un éclairage sur le climat des affaires et la conjoncture économique dans le pays sera apporté avec la publication des IFO-Indice du climat des affaires, IFO-Estimation courante et IFO-Perspectives pour le mois de juin.

Aux États-Unis, l’évolution de l’indice des prix des maisons du mois d’avril sera publiée.

Au Royaume-Uni, il faudra consulter le rapport sur l’inflation publié par le Comité du Trésor, un organe nommé par la Chambre des Communes pour examiner les dépenses, l’Administration et la politique, y compris la Banque d’Angleterre et l’Autorité des services financiers.

Jeudi 25 juin

La Commission européenne publiera pour le mois de juin le résultat de l’indicateur du sentiment des services qui mesure le climat des affaires dans le secteur des services.

Aux États-Unis, sera publié le PIB annualisé au premier trimestre 2020. Seront par ailleurs communiqués les dépenses personnelles des consommateurs – indice des prix au premier trimestre. Il faudra également suivre les résultats détaillés des commandes de biens durables, les stocks de gros et la balance commerciale des marchandises du mois de mai. Par ailleurs il faudra également regarder les données publiées par la Fed du Kansas au titre des activité manufacturière en juin.

En Italie sera publié le résultat de la balance commerciale hors Union Européenne au mois de mai.

Au Japon sera publié le résultat de l’indice de la production tous secteurs industriels en avril. Seront par ailleurs communiqués les résultats de l’indice des prix à la consommation de juin.

Au Japon, les résultats détaillés de l’indice des prix à la consommation en juin seront communiqués par le bureau statistique.

Vendredi 26 juin

En Italie, sera présenté le résultat du déficit public en pourcentage de PIB sur le premier trimestre 2020 ainsi que le niveau de la confiance des consommateurs de juin.

La BCE présentera pour la zone euro, l’évolution des prêts privés ainsi que l’indicateur masse monétaire M3 sur le mois de mai.

Aux États-Unis, il faudra être attentif aux résultats des dépenses personnelles de consommation et aux dépenses de consommation personnelle en mai, ainsi qu’à l’évolution de l’indice de confiance des consommateurs Reuters/Michigan de juin et le décompte des forages pétrolier US Baker Hughes.

Dimanche 28 juin

Au Japon, seront publiés les chiffres du commerce de détail et des ventes au détail en mai.

Lundi 29 juin

En France, l’INSEE publiera l’indice des prix à la consommation du mois de juin. Seront par ailleurs publiés les résultats des dépenses de consommation et des prix à la production du mois de mai.

Au Royaume-Uni, seront présentés les résultats définitifs de la croissance du PIB ainsi que l’investissement total des entreprises au premier trimestre 2020.

L’Union européenne publiera pour le mois de juin les résultats du climat des affaires et le climat économique ainsi que différents indices sur la confiance des différents acteurs économiques : confiance des consommateurs, confiance de l’industrie et sentiment des services.

En Italie, seront communiqués les résultats de l’indice de prix à la production en mai.

En Espage, seront publiés les résultats du PIB sur le premier trimestre 2020.

L’Espagne ainsi que l’Allemagne publieront les données relatives à l’IPC et l’IPCH en juin.

Aux États-Unis, il faudra suivre le résultats des promesses de ventes de maisons en mai et l’indice manufacturier de la FED de Dallas en juin.

Au Japon, les données relatives à la production industrielle en mai seront connues.

Mardi 30 juin

La Chine présentera les évolutions de l’indice PMI manufacturier et de l’indice PMI non facturier du mois de mai.

En Allemagne, seront diffusés les résultats de l’évolution des prix des à l’importation du mois de juin.

En Italie, l’IPC attendu du mois de juin et l’indice des prix à la production du mois de mai seront publiés.

Eurostat publiera également pour la zone euro et l’Union européenne, l’évolution de l’indice des prix à la consommation du mois de juin.

Au Royaume–Uni seront publiés les résultats de l’indice des prix des magasins du mois de mai.

Aux États-Unis, il faudra suivre les résultats de la confiance des consommateurs. Seront par ailleurs communiqués l’indice Redbook, de l’indice des prix des maisons S&P-Case Shiller en avril, de l’indice des directeurs d’achat (PMI) de Chicago du mois de juin.

Au Japon, seront présentés l’évolution au second trimestre de l’indice Tankan grandes entreprises manufacturières, de l’indice tanken grandes entreprpises tous secteurs industriels et de l’indice tanken non manufacturier.

Mercredi 1er juillet

En France, l’INSEE publiera le résultat de la production industrielle du mois de mai.

Au Japon sera publié l’évolution de l’indice de confiance des consommateurs en juin te l’indice Markit PMI manufacturier.

En Chine,le résultat du PMI manufacturier de juin sera connu.

En Allemagne seront publiés les résultats du chômage du mois de juin. Seront galement connus les résultats des ventes au détail du mois de mai.

Aux États-Unis seront publiés le résultat du Markit PMI manufacturier, les ventes totales de véhicules du mois de juin, les dépenses de construction du mois de mai.

Jeudi 2 juillet

L’Espagne publiera les données relatives à la variation du chômage constatée du moi de juin.

L’Italie publiera les résultats du chômage du mois de mai.

Eurostat publiera les résultats du chômage en zone euro et au sein des pays membres de l’Union européenne. Sera par ailleurs communiqué l’évolution de l’indice de prix à la production du mois de mai.

Aux États-Unis il faudra être particulièrement attentif aux résultats de la balance commerciale du mois de mai, et du taux de chômage constaté pour le mois de juin.

Vendredi 3 juillet

Au Japon, En France, en Allemagne, au Royaume-Uni, pour l’ensemble de l’Union européenne, il faudra suivre la publication des indices PMI – Markit manufacturier, service et composite de juin (résultats définitifs).

En Allemagne les chiffres des importations, des exportations, et de la balance commerciale en mai seront publiés. Il faudra également suivre les résultats de la production industrielles du mois de mai. Aux États-Unis, seront communiqués les éléments relatifs aux revenus horaires moyens constatés en juin. Seront par ailleurs publiés le décompte des forages pétrolier US Baker Hugues et les variations des stocks pétroliers par l’Agence Internationale d’Energie.

Le Coin des Epargnants : croire en la reprise pour oublier l’épidémie

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 19 juin 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |

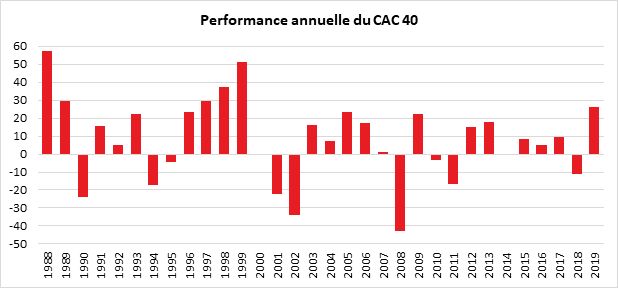

| CAC 40 | 4 979,45 | +2,90 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 25 873,04 | +1,04 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 9 946,12 | +3,73 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 12 330,76 | +3,19 % | 13 249,01 |

| Footsie | 6 292,60 | +3,07 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 269,10 | +3,66 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 22 478,79 | +0,78 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 2 967,63 | +1,64 % | 3 050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,092 % | -0,050 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,422 % | +0,024 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,702 % | 0,017 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1187 | -0,64 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 740,780 | +0,68 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 42,020 | +7,80 % | 66,300 |

Les marchés ignorent la crise sanitaire pour mieux croire en la reprise

Malgré des nouvelles inquiétantes sur le front de l’épidémie, les investisseurs se sont concentrés, cette semaine, sur les bonnes nouvelles émanant de l’Union européenne et sur le réchauffement diplomatique entre les Etats-Unis et la Chine.

La multiplication des foyers de coronavirus en Chine, en Europe ou en Israël ainsi que la poursuite de l’épidémie aux Etats-Unis et en Amérique latine n’ont pas entamé le moral des investisseurs. Les données compilées par l’Université Johns Hopkins ont révélé que plus de 176 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés mercredi 17 juin dernier, constituant un nouveau record. La majorité de ces nouveaux cas proviennent du Brésil, des États-Unis, de l’Inde et de la Russie.

Dans le cadre des négociations commerciales avec les Etats-Unis, la Chine envisage d’augmenter ses achats de produits agricoles américains afin de se conformer à la phase « 1 ». En Europe, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne négociaient, vendredi 19 juin, le plan de relance de 750 milliards d’euros proposé par la Commission. Les « quatre frugaux » (Autriche, Danemark, Pays-Bas et Suède) s’y opposent, mais le soutien de l’Allemagne, à l’origine du projet avec la France, apparaît déterminant. Angela Merkel a reconnu qu’il y a peu de chances que tous les obstacles soient levés vendredi, mais elle se dit confiante dans la possibilité de parvenir à un accord durant l’été. De son côté, Christine Lagarde a averti les dirigeants européens sur les risques auxquels les marchés seraient exposés en l’absence d’accord sur le plan de relance

Des politiques monétaires toujours plus expansionnistes

Lundi 15 juin, la Banque centrale américaine, la FED, a annoncé qu’elle investirait « dans un portefeuille élargi et diversifié » de dette corporate sur le marché secondaire à hauteur de 250 milliards de dollars. Ces rachats visent à aider les entreprises à surmonter la crise causée par la pandémie de coronavirus. Ce programme ne fera que gonfler un peu le bilan de la FED. Ce dernier s’est accru de 3 000 milliards de dollars en six mois, soit autant que durant les dix années passées. La Fed a ainsi acheté 100 % des émissions du Trésor de ces derniers mois »,

De son côté, l’administration Trump envisage de lancer un programme d’investissement dans les infrastructures d’un montant pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars. Cette somme serait affectée aux routes, aux ponts et au déploiement de la 5G. ainsi qu’aux réseaux à haut débit locaux.

De l’autre côté du Pacifique, la Banque du Japon a maintenu ses taux d’intérêt et son programme d’achat d’actifs inchangés, tout en signalant qu’elle allait relever le montant des prêts accordés aux entreprises impactées par la crise du coronavirus à 1 000 milliards de dollars, contre 750 000 milliards auparavant. La Banque d’Australie a quant à elle indiqué qu’elle se tient prête à relever le montant de ses achats d’actifs si nécessaire.

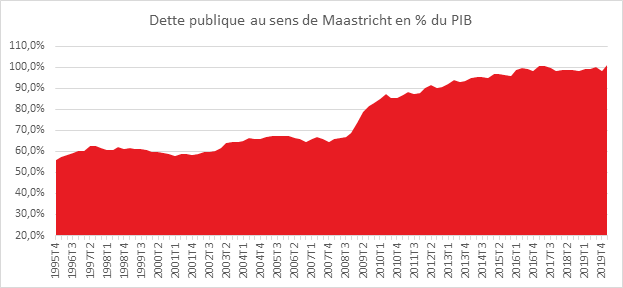

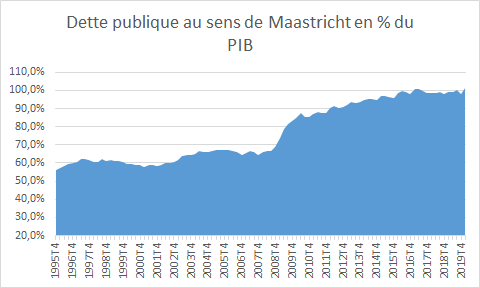

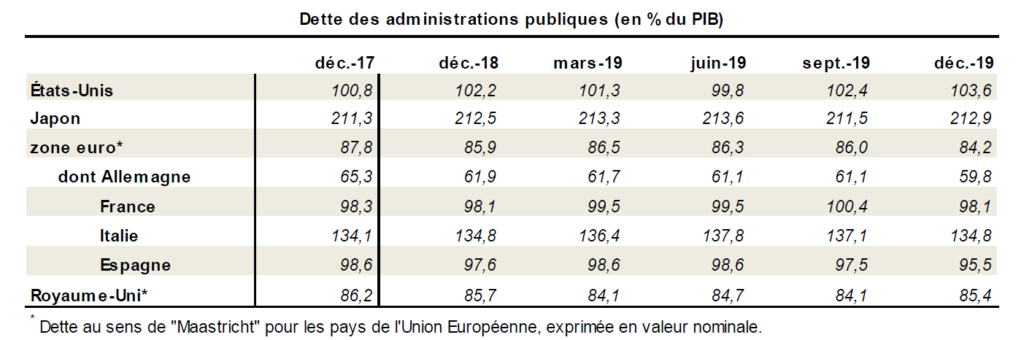

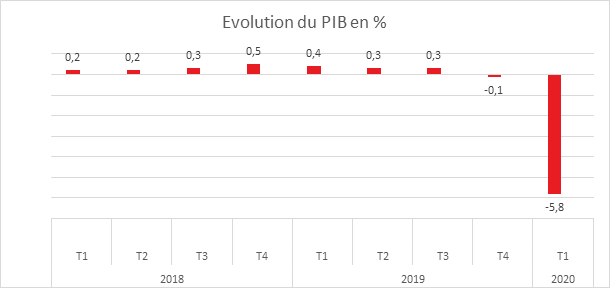

La dette publique dépasse 100 % du PIB

Avant même d’être au cœur de l’épidémie, la France a enregistré au cours du 1er trimestre 2020 une forte augmentation de sa dette publique. Elle s’est établit à 2 438,5 milliards d’euros, en hausse de 58,4 milliards par rapport au trimestre précédent. Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), elle augmente de 3,1 points, soit la plus forte hausse depuis le deuxième trimestre 2009. Le taux atteint désormais 101,2 %. Au cours des prochains mois, la progression devrait être encore plus rapide. Le ratio d’endettement par rapport au PIB devrait atteindre plus de 120 % d’ici la fin de l’année.

La dette publique française en forte hausse dès le 1er trimestre

Avant même d’être au cœur de l’épidémie, la France a enregistré au cours du 1er trimestre 2020 une forte augmentation de sa dette publique. Elle s’est établit à 2 438,5 milliards d’euros, en hausse de 58,4 milliards par rapport au trimestre précédent. Exprimée en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), elle augmente de 3,1 points, soit la plus forte hausse depuis le deuxième trimestre 2009. Le taux atteint désormais 101,2 %. Au cours des prochains mois, la progression devrait être encore plus rapide. Le ratio d’endettement par rapport au PIB devrait atteindre plus de 120 % d’ici la fin de l’année.

L’économie française reprend progressivement des couleurs

Trois mois après le début du confinement qui mis à l’arrêt l’économie française, l’INSEE a établi un nouvel état des lieux qui permet, en outre, d’avoir une première vue sur les conditions de la reprise.

L’INSEE estime que le PIB devrait reculer de 17 % au deuxième trimestre, soit un peu moins que prévu il y a quelques semaines. Au 1er trimestre, le PIB a diminué de 5,3 %.. La perte d’activité économique par rapport à une situation « normale » aurait été de 29 % en avril, puis de 22 % en mai, et se limiterait à 12 % en juin.

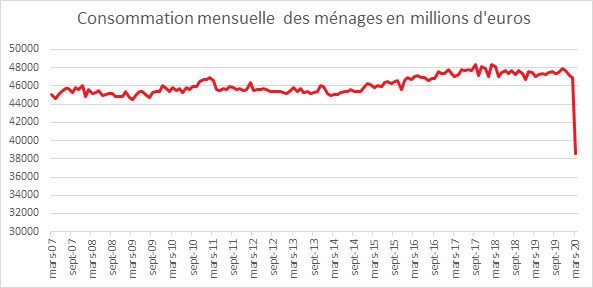

Selon l’INSEE, le rebond est durable, avec une perte de consommation par rapport à la normale qui se limiterait à 5 % en juin.

Les Français plébiscitent l’épargne salariale !

Selon une enquête OpinionWay réalisée avant le confinement pour l’AMF, l’AFG, le Trésor, la Direction du Travail et la Finance pour Tous, enquête rendue publique le 16 juin, 43% des salariés déclarent détenir au moins un dispositif d’épargne salariale. Cela correspond assez bien au chiffres officiels (49 %)

Les bénéficiaires de dispositifs d’épargne salariale sont 78% à s’en déclarer « plutôt » ou « très satisfaits« . Ils sont 72% à les considérer « faciles à gérer » et 64% à les juger « rentables« .

Plus de 51% des salariés ont reçu une prime de participation ou d’intéressement (70% dans les entreprises de plus de 500 employés, 32% pour les sociétés de 10 à 49 salariés). L’intéressement et la participation sont perçus par 86% des salariés sondés comme « très » ou « plutôt intéressants« . 60% des salariés bénéficiaires placent intégralement les primes sur leur PEE ou leur plan de retraite.

En revanche, en février, moins de la moitié des salariés interrogés (41%) lors de l’enquête étaient au courant de la création du ¨Plan d’Epargne Retraite (PER), commercialisé depuis le 1er octobre 2019. Seul un tiers connait les nouvelles caractéristiques du PER.

Les régimes de retraite en déficit avec la crise du covid-19

Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) s’est réuni le 11 juin pour établir un premier état des lieux de la situation des régimes de retraite qui sont, par nature, touchés par la récession économique, conséquence de la crise sanitaire.

Selon le COR, les comptes du système de retraite pourraient afficher un déficit de 29,4 milliards d’euros en 2020, soit 1,5 % du produit intérieur brut (PIB). Initialement, en novembre 2019, le déficit avait été évalué à 4,2 milliards d’euros. La dérive liée à la crise est donc de 25,7 milliards d’euros.

Avec la surmortalité provoquée par la pandémie et un nombre de départs à la retraite en baisse en raison du confinement, les dépenses de retraite devraient diminuer cette année de 500 millions. Le nombre de retraités pourrait diminuer de 0,15 %. Du côté des recettes, la baisse est très importante en raison de la progression du chômage (arrêt de l’intérim et non reconduction des CDD). La masse salariale pourrait se contracter d’au moins 8,5 % en 2020, or celle-ci constitue l’assiette des cotisations sociales. Les reports de charge pèsent également sur les comptes. Logiquement, l’Etat est censé compenser les annulations de charges dont bénéficient certains secteurs d’activité. Pour les reports, les entreprises ont 36 mois pour s’acquitter de leurs charges. Les régimes de retraite devront passer donc des provisions. Les régimes du secteur privé sont les plus touchés par nature. Leurs pertes de recettes devraient atteindre cette année 27,2 milliards d’euros. En revanche, les régimes spéciaux et ceux des fonctions publiques sont moins touchés.

Le pouvoir d’achat des retraités, comme lors de chaque crise, résiste mieux que celui du reste de la population. La pension moyenne nette progresserait, selon le COR de 1,2 % quand la masse des rémunérations des actifs baisse de 5,3 %. De ce fait, le niveau de vie des retraités par rapport à l’ensemble de la population passe de 105 à 110.

Le Coin des Epargnants du 13 juin 2020 : Trop Haut, Trop Vite ?

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 12 juin 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 4 839,26 | -6,90 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 25 605,54 | -5,55 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 9 588,81 | -2,30 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 11 949,28 | -6,99 % | 13 249,01 |

| Footsie | 6 105,18 | -5,85 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 153,74 | -6,81 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 22 305,48 | -2,44 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 2 919,74 | -0,38 % | 3 050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,042 % | -0,060 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,446 % | -0,168 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,685 % | -0,244 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1225 | -0,55 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 731,996 | +2,80 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 38,710 | -7,48 % | 66,300 |

Trop haut, trop tôt

La progression des indices boursiers était, ces dernières semaines, irraisonnable au regard de la situation économique et des nombreuses incertitudes dont celles liées directement à la résorption de la crise sanitaire. Les déclarations pessimistes sur le retour à la normale de la FED et la crainte d’une deuxième vague ont provoqué cette semaine un ajustement boursier. Les indices actions des principales places ont reculé, en moyenne de 6 % sur la semaine témoignant de la persistance d’une forte volatilité sur les marchés.

Plus de 360 milliards d’euros de levée d’emprunts en 2020

Conséquence d’un déficit budgétaire attendu à plus de 222 milliards d’euros, l’État devrait emprunter, cette année, le montant record de 360 milliards d’euros. Pour le seul second semestre, l’Agence France Trésor, en charge du placement de la dette sur les marchés, devrait émettre pour plus de 260 milliards d’euros d’obligations.

L’État pourra compter sur le programme d’achat « urgence pandémie » de la Banque centrale européenne (BCE) d’un montant de 1 350 milliards d’euros. Ces rachats ont permis de maintenir autour de 0 % le taux d’intérêt des obligations à 10 ans de l’État. Ce taux était monté à près de 0,4 % au moment du confinement et avant les annonces de la BCE.

Les Contrats Madelin au secours des indépendants

Conformément à l’annonce de Bruno Le Maire, le 27 avril dernier, le Gouvernement a décidé d’autoriser les indépendants touchés par la crise débloquer une partie de leur épargne de leurs contrats Madelin, Madelin agricoles et de leurs plans d’épargne retraite (PER). Cette mesure est prévue dans le projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2020 qui a été présenté au Conseil des Ministre du 10 juin. Le montant eu rachat exceptionnel est fixé à 2.000 euros. Cette limite s’applique quel que soit le nombre de contrats détenus.

Le rachat ne sera possible que pour les indépendants qui sont sont ou ont été éligibles au fonds de solidarité”. Sont concernées les structures justifiant d’un chiffre d’affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 million d’euros avec un bénéfice annuel imposable n’excédant pas 60.000 euros par associé et qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative ou ont subi une perte d’activité d’au moins 50%.

Les contrats ouvrant droit au rachat sont ceux souscrits avant le 10 juin 2020. La demande devra intervenir avant le 15 novembre 2020. A compter de la réception de la demande, l’assureur ou le gestionnaire disposera d’un mois pour verser les fonds. Cette mesure ne deviendra effective qu’après l’adoption du projet de loi de finances rectificative et sa promulgation.

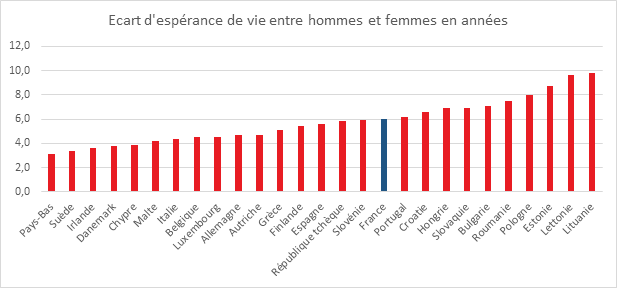

Espérance de vie, la France toujours en haut du classement pour les femmes

La France se situe au 3e rang pour l’espérance de vie à la naissance des femmes qui est de 85,5 années. Ces dernières sont devancées par les Italiennes (85,6 années) et les Espagnoles (86,3 années). L’espérance de vie moyenne au sein de l’Union européenne est de 83,7 années. Pour les hommes, la France ne se classe qu’au 9 e rang. L’espérance de vie masculine à la naissance est de 79,5 années, juste au-dessus de la moyenne européenne de 78,2 années.

En 2018, l’espérance de vie à la naissance en France est de 85,5 ans pour les femmes et de 79,5 ans pour les hommes (figure 1a). Dans l’ensemble de l’Union européenne (UE), elle est de 83,7 ans pour les femmes et de 78,2 ans pour les hommes. L’espérance de vie des femmes en France est l’une des plus élevées en Europe ; elle n’est supérieure qu’en Espagne et en Italie. En revanche, la France n’est située qu’au neuvième rang en ce qui concerne l’espérance de vie des hommes à la naissance, loin derrière l’Italie (81,2) et Chypre ainsi que la Suède (80,9).

En 2018, les femmes vivent entre 3 et 10 ans de plus que les hommes dans les pays de l’Union européenne. L’écart moyen est de 5,5 ans. Il est le plus faible aux Pays-Bas (3,1 années) et le plus important en Lituanie (9,8 années). La France se situe au-dessus de la moyenne européenne avec un écart de 6 ans.

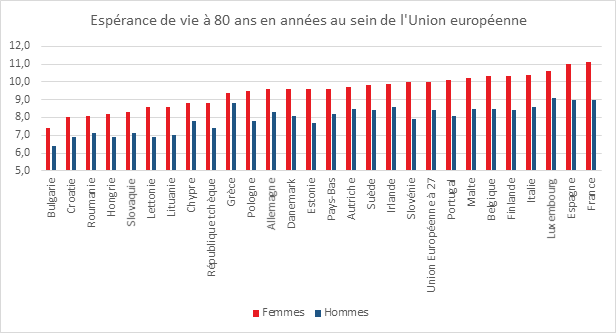

En France, championne de l’espérance de vie des super-seniors

Pour l’espérance de vie à 60 ans, la France se classe au 2e rang pour les femmes (27,6 années) et au 4e rang pour les hommes (23,2 années). La moyenne européenne est respectivement de 25,8 et de 21,8 années. Pour les femmes, l’espérance de vie à 60 se place juste derrière l’Espagne (27,8 ans). Pour les hommes, la France se situe juste derrière la Suède (23,4 ans), l’Italie (23,3 ans) et l’Espagne (23,3 ans).

A 80 ans, la France est le pays de l’Union où l’espérance de vie est la plus élevée pour les femmes (11,1 années) et le deuxième derrière le Luxembourg pour les hommes (9,0 années).

Les écarts d’espérance de vie entre les différents pays sont liés à de multiples facteurs systèmes de santé, politiques de prévention (sécurité routière, éducation nutritionnelle, prévention sexuelle, lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, etc.), mesures sanitaires ou encore les dépenses de santé par habitant.

L’espérance de vie plus longue des femmes a pour conséquence qu’elles passent davantage d’années avec des incapacités ou des limitations physiques. En 2017, l’espérance de vie en bonne santé s’élevait, en France à 64,9 années pour les femmes et à 62,5 années pour les hommes, respectivement 64,0 et 63,5 années au sein de l’Union européenne. L’écart entre femmes et hommes est donc bien moindre selon cet indicateur.

Un ralentissement marqué des gains d’espérance de vie

L’espérance de vie a fortement progressé depuis 1950. Elle continue encore à augmenter mais à un rythme moindre depuis une dizaine d’années tant pour les femmes que pour les hommes. En 2006, l’espérance de vie à la naissance dans l’Union était en moyenne de 82,0 ans pour les femmes et de 75,6 ans pour les hommes, contre 83,7 et 78,2 ans en 2018. En douze ans, les femmes ont donc gagné 1,7 an (0,14 par an) et les hommes 2,6 ans d’espérance de vie (0,22 par an). En France, lors de ces douze dernières années, l’espérance de vie des femmes s’est accrue de 1,3 an et celle des hommes de 2,4 ans. Dans la quasi-totalité des pays européens, l’écart d’’espérance de vie entre les hommes et les femmes tend à se réduire. En France, il est passé de 7,1 à 6 ans de 2006 à 2018.

Depuis 2015, le ralentissement des gains d’espérance de vie est plus marqué. La succession de grippes saisonnières plus sévères explique en partie cette évolution. Le vieillissement de la population la rend plus sensible aux épidémies. Par ailleurs, les crises de 2008 et de 2011 ont pu, en Europe, ont freiné l’augmentation des dépenses de santé pouvant peser sur l’espérance de vie surtout après 60 ans.

Des écarts importants entre les pays européens

De fortes disparités géographiques existent au sein de l’Union. Dans les pays de l’Est, l’espérance de vie a baissé après la chute de l’URSS, baisse plus marquée pour les hommes que pour les femmes. Ces pays ont enregistré un fort courant d’émigration, les jeunes et les diplômés sont partis. Ce processus a des effets par ricochet sur l’espérance de vie. En Estonie, l’espérance de vie des hommes était inférieure de 8,5 ans à celle des femmes en 1988, mais de 11,5 ans dix ans plus tard et encore de 10,6 ans en 2008. Une évolution identique est constatée en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Lituanie. À l’exception de la Hongrie, l’écart reste plus important dans ces pays en 2018 qu’en 1988.

Déblocage de l’épargne salariale en cas de violence conjugale

Avec le décret n°2020-683 du 4 juin 2020, les pouvoirs publics ont institué un nouveau cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale. Ce cas bénéficie aux personnes victimes de violence conjugales, violences commises à l’encontre du titulaire de l’épargne salariale par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire.

Le texte prévoit également que la demande de retrait anticipé du salarié pour cause de violence conjugale peut intervenir à tout moment au même titre qu’en cas de rupture du contrat de travail, de décès, de l’invalidité et du surendettement.

Les dispositions sont applicables à compter du 7 juin 2020.

Aménagement du Livret d’Epargne Populaire

Par un décret paru au Journal Officiel du 31 mai dernier, les titulaires d’un Livret d’épargne populaire ont de manière exceptionnelle jusqu’au 30 septembre 2020 pour fournir à leur banque les justificatifs d’éligibilité ce qui permet dans certains cas de bénéficier de 6 mois d’intérêts supplémentaires. La date butoir était logiquement fixé au 31 mars dernier en plein confinement.

Ainsi, dans le cas où les revenus de l’épargnant ont dépassé le revenu fiscal de référence, il pourra bénéficier de 6 mois d’intérêts supplémentaires, le LEP devant être clôturé au plus tard le 30 septembre 2020. Par ailleurs, le décret indique que les établissements dépositaires de comptes de LEP sont tenus de solder d’office à cette même date ceux pour lesquels les justifications annuelles requises n’ont été produites ni pour l’année précédente ni pour l’année en cours.

Pour mémoire, le Gouvernement a décidé le 15 janvier 2020 de simplifier les conditions d’ouverture du LEP. La présentation d’un avis d’imposition à l’ouverture d’un compte ou pour justifier annuellement du respect des plafonds de revenu ne sera bientôt plus nécessaire. Cette vérification pourra être effectuée automatiquement par les banques auprès de l’administration fiscale.

Le Coin des Epargnants, vent d’optimisme sur fond de redémarrage de l’emploi aux Etats-Unis

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 5 juin 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 5 197,79 | +10,70 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 27 110,98 | +6,81 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 9 814,08 | +3,42 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 12 847,68 | +10,88 % | 13 249,01 |

| Footsie | 6 484,30 | +6,71 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 384,29 | +10,95 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 22 863,73 | +4,51 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 2 930,80 | +2,66 % | 3 050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | 0,020 % | +0,099 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0 ,278 % | +0,170 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,929 % | +0,270 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1289 | +1,66 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 682,408 | -2,74 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 42,060 | +11,51 % | 66,300 |

Le retour de la machine à emplois américaine plébiscité

Les Etats-Unis prouvent une fois de plus la grande réactivité de leur économie. Après avoir connu en avril la plus forte augmentation du chômage depuis 1948, le pays a renoué en mai avec les créations d’emplois, plus de 2,5 millions, selon les chiffres publiés par le Bureau of Labor Statistics (BLS). L’économie américaine a déjoué le consensus d’analystes qui prévoyait huit millions d’emplois en moins. Le taux de chômage prévu à 20 % est dans les faits passé de 14,7 à 13,3 %. Pour mémoire, en février, ce taux était de 3,5 %.

La situation de l’emploi s’est améliorée dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie, dans la construction, l’éducation et les services de santé, ainsi que dans le commerce de détail. En revanche, elle s’est détériorée dans l’administration. Le secteur manufacturier a créé 669 000 emplois en mai, la construction 464 000, les entreprises de services du secteur privé 2,425 millions et la distribution 367800. Au total, l’emploi privé affiche près de 3,1 millions créations de postes après en avoir détruit plus de 19,7 millions en avril et près de 1,36 million en mars.

L’emploi américain a provoqué une forte hausse des cours des actions. Ainsi, le CAC 40 a gagné 3,71 % vendredi 5 juin. Sur la semaine, la progression atteint près de 11 %. Les investisseurs espèrent une reprise en V aux Etats-Unis. Les arbitrages se sont faits en faveur des actions provoquant une hausse des taux. Par ailleurs, la multiplication des plans de relance inquiète un nombre croissant d’experts estimant que la solvabilité des Etats pourrait se poser à court ou à moyen terme. Le pétrole continue à progresser avec l’espoir d’un retour à la normale de l’activité. En une semaine, le baril de Brent a augmenté de plus de 11 % et se situe désormais au-dessus de 44 dollars.

La BCE ne lâche pas l’économie de la zone euro

Lors de sa réunion du 4 juin, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé d’accroître ses efforts afin de soutenir les États et la situation économique. Elle fait fi des critiques que le Tribunal constitutionnel allemand lui avait adressées. Le programme de rachat de dette publique et privée (PEPP), introduit mi-mars est porté de 600 à 1 350 milliards d’euros ; il a été, par ailleurs, prolongé jusqu’au moins fin juin 2021, contre fin 2020 initialement. Ce nouveau volant de rachats permet d’absorber la quasi-totalité des 1 500 milliards d’euros de dettes souveraines qui devraient être émises dans l’Union au titre du Coronavirus.

L’augmentation et l’allongement de ce programme dans le temps assouplira l’orientation générale de la politique monétaire, « soutenant les conditions de financement dans l’économie réelle, en particulier pour les entreprises et les ménages », a expliqué la BCE dans son communiqué. La Banque centrale a également indiqué qu’elle réinvestirait à leur échéance les titres participant au PEPP et ce «au moins jusqu’à la fin 2022 ». Elle reproduit ainsi la politique qu’elle avait menée à partir de 2015 avec son programme « QE » de rachats de dette. Ce réinvestissement neutralise la dette ainsi acquise par la BCE. Le principal taux d’intérêt a été maintenu à zéro, le taux de dépôts pour les banques reste également à -0,5 %.

Selon les dernières prévisions économiques retenues par la BCE, le PIB de la zone euro devrait se contracter de 8,7 % en 2020 avant de rebondir de 5,2 % l’an prochain et de 3,3 % en 2022. Concernant l’évolution des prix à la consommation, la BCE anticipe désormais une inflation de 0,3 %, de 0,8 % en 2021 et de 1,3 % en 2022.

Taux de rémunération des dépôts bancaires, calme plat

Selon la Banque en avril 2020, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires s’est établi à 0,49 %, en baisse d’un point de base par rapport à mars. Ce léger repli s’explique par la baisse de la rémunération des comptes à terme détenus par les ménages et les sociétés non financières. Le taux des livrets bancaires est resté stable à 0,14 %.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

| avr- 2019 | fév- 2020 | mars – 2020 (e) | avr – 2020 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,62 | 0,52 | 0,50 | 0,49 |

| Ménages | 0,87 | 0,73 | 0,73 | 0,72 |

| dont : – dépôts à vue | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,79 | 0,64 | 0,62 | 0,58 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,47 | 1,19 | 1,17 | 1,15 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,79 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |

| dont : livret A | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| – livrets ordinaires | 0,25 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

| – plan d’épargne-logement | 2,67 | 2,59 | 2,65 | 2,64 |

| SNF | 0,25 | 0,21 | 0,20 | 0,18 |

| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,20 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,27 | 1,03 | 1,01 | 0,96 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,31 | -0,41 | -0,42 | -0,25 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,25 | -0,52 | -0,41 | -0,30 |

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

c. Moyenne mensuelle.

d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

e. Données révisées.

f. Données provisoires.

g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés

h. La date de prise d’effet de la baisse du taux du livret A à 0,50% est le 1er février 2020.

Le Coin de l’agenda économique

Dimanche 31 mai

Au Japon seront publiés les résultats des dépenses en capital constatées au premier trimestre 2020.

En Chine, la Fédération chinoise de la logistique et des achats (CFLP) communiquera les résultats du PMI non-manufacturier pour le mois de mai.

Lundi 1er juin

En Italie, célébration du Jour de la République.

Les indices PMI manufacturier de mai seront communiqués pour le Japon, le Royaume-Uni, les pays membres de l’Union Européenne et les États-Unis.

Aux États-Unis, il faudra également suivre l’évolution des indices ISM Manufacturing Employement index, ISM Manufacturier, ISM prix payés et ISAM Manufacturing New Orders Index de mai.

En France, seront connus les résultats des immatriculations, de la production industrielle et de la balance commerciale du mois de mai.

Mardi 2 juin

Au Royaume-Uni, il faudra suivre l’évolution mensuelle du crédit à la consommation, du prêt net aux particuliers ainsi que celle des indices des prix des magasins en avril ainsi que les résultats du PMI Construction en mai.

Aux États-Unis, seront les résultats de l’indice Redbook et des ventes totales de véhicules ainsi que l’indice ISM de New York à fin mai.

En France, il faudra suivre les résultats du budget du mois d’avril.

Mercredi 3 juin

Les indices PMI services de mai seront publiés pour le Japon, la Chine, les pays de la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les indices PMI composite seront rendus publics pour les pays de la zone euro et pour les États-Unis.

Le taux de chômage du mois de mai sera connu pour l’Allemagne et l’Espagne. En Italie, le résultat de l’emploi d’avril sera connu.

En Allemagne, seront publiés les résultats mensuels et annuels de la production industrielles et des importations à fin avril, le taux de chômage attendu en mai.

Eurostat publiera le taux du chômage ainsi que l’évolution de l’indice des prix à la production en avril pour la zone euro et l’Union européenne.

Aux États-Unis il faudra suivre la publication de l’indice ISM Manufacturing Employement index, l’ISM non-manufacturing new orders index, l’indice ISM non-manufacturing prices paid et les commandes d’usines pour le mois d’avril.

Jeudi 4 juin

En Allemagne, seront publiés les résultats de la balance commerciale du mois d’avril.

Au Royaume-Uni, sera communiqué l’indice de confiance des consommateurs pour le mois de mai.

Pour la zone euro, Eurostat publiera les chiffres des ventes au détail en avril. Par ailleurs la BCE se réunira avec à l’ordre du jour la fixation des taux directeurs.

Aux États-Unis, il faudra suivre les résultats de la balance commerciale du mois d’avril des inscriptions aux allocations chômage à la fin du mois de mai.

Au Japon, le ministère des Affaires intérieures et des Communications les dépenses totales des ménages constatées en avril.

Vendredi 5 juin

Le Japon publiera les résultats de l’évolution de l’indice économique avancé du mois d’avril.

En Allemagne, il faudra suivre les commandes de biens industriels du mois d’avril.

Aux États-Unis seront attendus le taux de chômage ainsi que les chiffres de l’emploi non-agricole, du revenu horaire moyen et du taux de participation au marché du travail du mois de mai.

En Italie, l’institut national de statistique publiera les résultats des ventes de détail en avril.

Dimanche 7 juin

La Chine publiera les résultats des exportations et des importations en mai ainsi que l’évolution de la balance commerciale sur ce même mois de mai.

Au Japon, seront communiqués les résultats de la balance commerciale et les commandes de biens d’équipement en avril ainsi que l’évolution de l’encours des prêts bancaires en mai.

Lundi 8 juin

En France, l’INSEE communiquera par ailleurs, toujours pour le mois de mai, le résultat définitif de l’indice des prix à la consommation établi selon la norme européenne.

En Allemagne, le résultat de la production industrielle du mois d’avril sera publié.

Pour la zone euro, sera communiqué l’indice Sentix sur la confiance des investisseurs.

Aux États-Unis, seront communiqués les résultats de la productivité non agricole et les coûts salariaux unitaires au premier trimestre 2020.

Le Japon publiera les résultats du PIB du premier trimestre 2020, la capacité d’autofinancement avril et la présentation des résultats de l’enquête « Economics Watchers ».

Au Royaume-Uni le résultat du BRC – indice des ventes au détail sera communiqué pour le mois de mai.

Mardi 9 juin

Réunion de l’OPEP (1re jour)

Eurostat publiera le taux de croissance du PIB au premier trimestre 2020 pour la zone euro et l’Union européenne.

En Allemagne et en France, seront connus les résultats de la balance commerciale, du mois d’avril.

Au Japon, sera publié le résultat des commandes de machines du mois de mai.

Aux États-Unis, sera communiqué le résultat de l’indice d’optimisme Economique IBD/TIPP pour les perspectives attendues en juin.

Au Japon, il faudra suivre l’évolution de l’indice des prix des marchandises en mai.

Mercredi 10 juin

La Chine publiera les résultats de l’évolution de l’indice des prix à la consommation, et ceux de l’indice de prix à la production en mai.

Au Royaume-Uni, il faudra suivre les résultats du PIB et l’indice des service au 1er trimestre. Seront également communiqués pour le mois d’avril les résultats de la balance commerciale ainsi que de la production manufacturière.

Réunion de l’OPEP (2e jour)

Aux États-Unis, l’évolution en mai de l’indice détaillé des prix à la consommation sera connue. Par ailleurs, la banque centrale américaine (FED) se réunira avec la fixation des taux à l’ordre du jour.

Jeudi 11 juin

En zone euro, réunion de l’Eurogroupe

L’Allemagne publiera les résultats de l’indice des prix à la consommation du mois de mai.

En Italie, seront présentés les résultats de la production industrielle en avril.

Au Japon il faudra suivre les résultats de la production industrielle en avril.

Aux États-Unis, seront connus l’indice des prix à la production hors alimentation et énergie pour le mois de mai.

Vendredi 12 juin

Réunion du Conseil des Affaires économiques et financières (Ecofin), Eurostat publiera par ailleurs les résultats de la production industrielle en avril pour la zone euro et l’Union des 27.

En Espagne, sera connu le taux d’inflation du mois de mai.

En Italie, l’Institut national de la statistique rendra publique les résultats de la production industrielle en avril.

En Chine, seront communiqués les résultats de l’investissement direct étranger en mai.

Aux États-Unis, l’indice de confiance des consommateurs Reuters/Michigan apportera un éclairage sur les perspectives d’évolution de la consommation en juin. Seront par ailleurs communiqués l’évolution de l’indice des prix à l’importation et à l’exportation en mai.

Au Japon seront présentés les taux d’utilisation des capacités de production enregistrés en avril.

Dimanche 14 juin

Au Royaume-Uni, les prix des maisons du mois de mai seront connus.

En Chine, il faudra suivre les résultats des exportations de juin.

Marchés « actions », les investisseurs en mode positif

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 29 mai 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 4 695,44 | +5,64 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 25 383,11 | +3,75 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 9 489,87 | +1,77 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 11 586,85 | +4,63 % | 13 249,01 |

| Footsie | 6 076,60 | +1,39 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 050,20 | +4,98 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 21 877,89 | +7,31 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 2 852,35 | +1,37 % | 3 050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,079 % | -0,046 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,448 % | +0,036 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +0,659 % | +0,002 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1099 | +1,82 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 735,010 | -0,01 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 35,660 | +1,02 % | 66,300 |

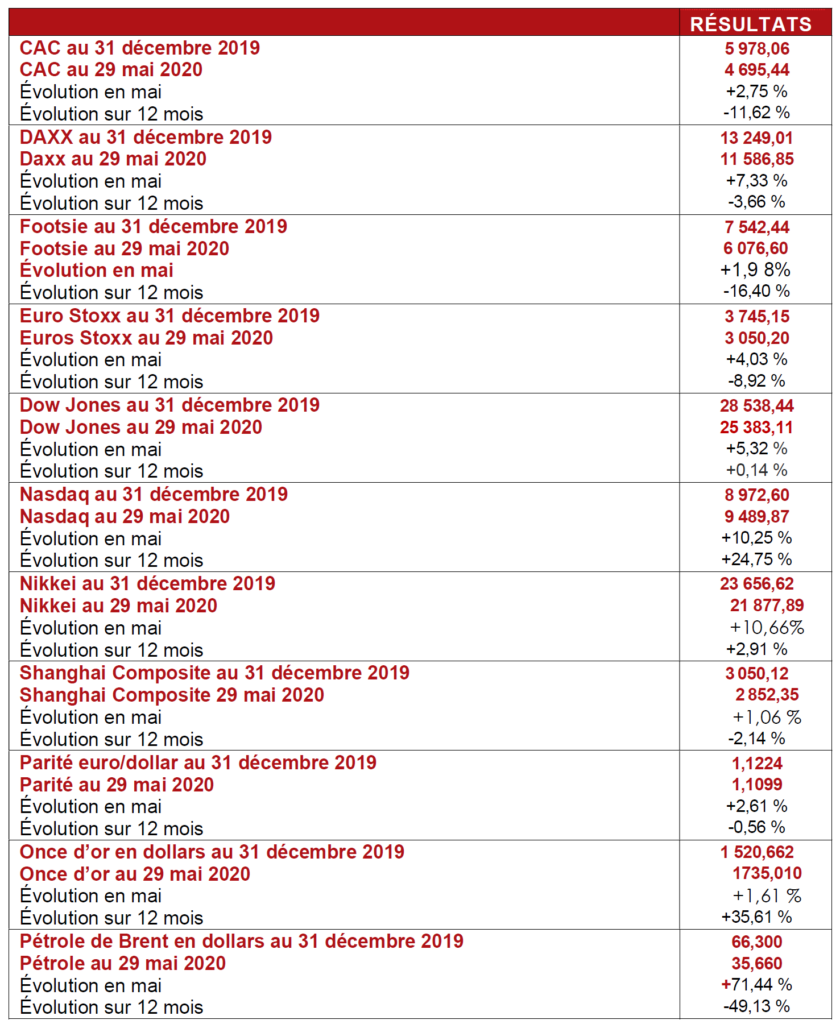

Un beau joli mois de mai pour les marchés

La dernière semaine du mois de mai a été marquée par une forte progression des indices, actions, toujours en lien avec les annonces des plans de relance et de soutien. Les investisseurs commencent à regarder avec de plus en plus d’attention le nouveau durcissement des relations entre la Chine et les Etats-Unis.

Avec de bons résultats depuis la mi-mai, les marchés ont conclu un deuxième mois consécutif de hausse. Ce résultat obtenu en plein confinement traduit l’espoir en la reprise des investisseurs qui ont voulu ignorer les sombres résultats économiques. Ils n’ont guère relevé la baisse de 13,6 % des dépenses des ménages américains en avril, plombées qui a provoqué la progression inédite du taux d’épargne à 33 % du revenu disponible brut. Le niveau de revenus des ménages américains n’a pas été touché grâce aux prestations versées par l’Etat fédéral. En revanche, le moral des ménages mesuré par ’indice de l’Université du Michigan demeure faible en mai.

Les indices qui avaient reculé de près de 40 % au moment de la diffusion de l’épidémie en Europe ont réduit en deux mois les pertes. En Europe, elles s’élèvent en fonction des pays de 10 à 25 %. Aux Etats-Unis, le Nasdaq se paient le luxe d’être au-dessus de son niveau du 31 décembre dernier (+5,76 %). Ce résultat est lié à la bonne tenue des valeurs du digital qui ressortent gagnantes de cette crise sanitaire.

les résultats du mois de juin

Le taux d’épargne s’envole au premier trimestre 2020

En raison du confinement qui a été mis en place mi-mars et de l’anxiété générée par la situation économique, les ménages ont augmenté leur taux d’épargne au cours du premier trimestre. Il a atteint 19,6 % du revenu disponible brut contre 15,1 % au dernier trimestre 2019. Le taux d’épargne financière est passé de 4,6 à 10,4 % du revenu disponible brut sur la même période.

Cette augmentation sans précédent du taux d’épargne est la conséquence d’une forte baisse de la consommation, -5,6 % sur le premier trimestre, et du maintien du revenu disponible brut des ménages. Celui n’a diminué que de 0,1 % au premier trimestre après avoir enregistré une augmentation de 0,9 % au dernier trimestre 2019. Avec le recours au dispositif d’activité partielle, la masse salariale reçue par les ménages est, en revanche, en baisse de 1,8 % après une augmentation de 0,7 %. A contrario, les prestations sociales en espèces sont en hausse de 2,8 % après +0,4 %.

Au total, la baisse du pouvoir d’achat reste très limitée (–0,4 % après +0,7 %) étant donné le choc économique subi. Mesuré par unité de consommation pour être ramené à un niveau individuel, le pouvoir d’achat baisse de –0,5 % (après +0,5 %).

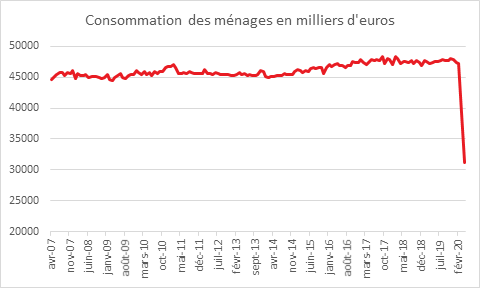

La consommation en chute libre

L’ensemble des ménages ayant été confinés durant la totalité du mois d’avril, la consommation a connu une chute sans précédent depuis l’établissement de la série statistique par l’INSEE. Elle a baissé de 20,2 % par rapport à mars qui s’était déjà caractérisé par une contraction de 16,9 %. Le mois d’avril 2020 restera dans les annales du fait que dans son intégralité il aura été placé sous le confinement.

La consommation de biens fabriqués s’est contractée de 42,6 % après –42,1 % en mars. La consommation de matériels de transport a baissé de 36,4 %, du fait de la fermeture des concessions automobiles. Les dépenses d’équipement du logement diminuent également, en particulier les ventes de meubles et d’appareils électroménagers. Les achats de lunettes sont en forte baisse. Les achats d’habillement-textile ont connu une contraction de 67,4 %

Les dépenses alimentaires ont régressé de 5,4 % après avoir connu une progression de 9,2 % en mars qui avait été marqué par la constitution de stocks de précaution.

Avec les restrictions de circulation et les conditions climatiques plutôt favorables, les dépenses en énergie ont enregistré un repli de 22,8 % après une baisse en mars de 10,2 %.

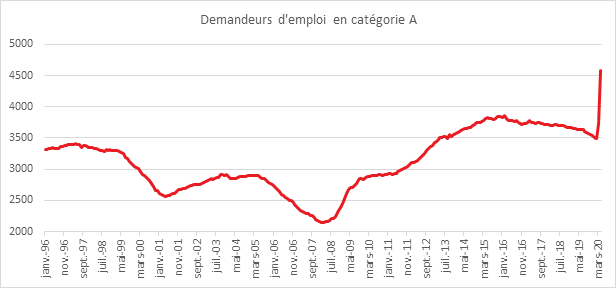

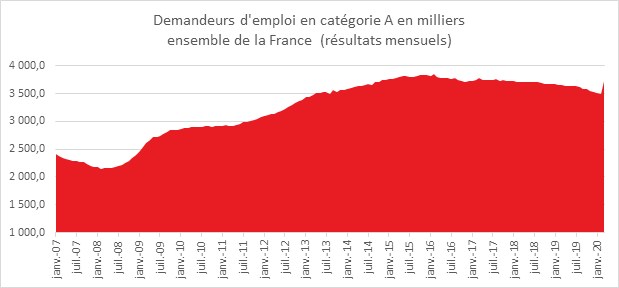

Envolée du nombre d’inscrits à Pôle Emploi sur fond de fin de CDD et de missions d’intérim

Avec le confinement total du mois d’avril, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A à Pôle Emploi a connu une progression sans précédent, + 843 000 faisant suite à une hausse de 246 000 en mars. Depuis la création des données statistiques sur le nombre de demandeurs d’emploi, jamais une telle hausse n’avait été enregistrée. Le nombre d’inscrits atteint le nombre record de 4,575 millions. Sur trois mois, 1 065 200 demandeurs d’emploi supplémentaires ont été comptabilisés. L’augmentation est en grande partie imputable au basculement des demandeurs d’emplois des catégories B et C, en activité réduite vers la catégorie A (personne sans emploi, tenue d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi quel que soit le type de contrat).

Au total, l’effectif des catégories A, B, C s’accroît de 209 300 au mois d’avril (soit +3,6 %). Les entrées à Pôle emploi sont en retrait de 19,1 % en avril avec les restrictions de circulation et le placement en chômage partie d’une grande partie de la population active. Les sorties de Pôle Emploi sont naturellement en net retrait (-34,9 %). Le gonflement du nombre d’inscrits est également lié à la réduction des radiations compte tenu des consignes de mansuétude données par les pouvoirs publics.

Cercle de l’Epargne – données DARES

La hausse ce mois-ci concerne toutes les tranches d’âge : les moins de 25 ans (+149 800, soit +29,4 %), les 25-49 ans (+530 000, soit +24,0 %) et les 50 ans ou plus (+163 200, soit +16,1 %). Elle est par ailleurs plus forte chez les hommes (+480 300, soit +25,2 %) que chez les femmes (+362 700, soit +19,8 %). Elle concerne toutes les régions de France, les départements et régions d’Outremer (Drom) étant toutefois un peu moins touchés.

Les mauvais résultats du mois d’avril sont avant tout les conséquences des fins CDD et des missions d’intérim. Près de 140 000 personnes au terme de leur CDD se sont inscrites tout comme 80 000 personnes qui ont achevé une mission d’intérim. Le nombre d’inscrits à Pôle Emploi devrait, en mai, continuer d’augmenter avec la poursuite de la purge des CDD et de l’intérim. La hausse devrait être néanmoins plus faible. La montée des licenciements économiques ne devrait se faire sentir qu’à partir de juin et à la rentrée de septembre en fonction de l’état de la reprise économique.

Reprise, tempo moderato en France

Après deux mois de confinement et deux semaines de déconfinement, l’économie française est entrée dans une phase de redémarrage à vitesse modérée. A fin mai, selon l’INSEE, elle fonctionnerait à environ quatre cinquièmes de son niveau d’avant crise, contre seulement deux tiers durant le confinement. Le choc provoqué par la crise sanitaire n’en demeure pas moins important. Ainsi, la contraction du PIB pourrait atteindre 20 % au deuxième trimestre, en faisant l’hypothèse qu’au mois de juin, l’économie française comble le tiers de l’écart qui la sépare encore de son niveau d’avant crise (après –5,8 % au premier trimestre. La France reste un des pays les plus touchés par la récession. Si l’activité économique revenait intégralement à son niveau d’avant crise dès le mois de juillet, le PIB français diminuerait de 8 % sur l’année 2020. Les économistes de l’INSEE doutent de ce retour à la normale préjugeant d’une récession encore plus forte. Dans tous les cas, la France enregistrera la plus sévère diminution du PIB depuis la mise en place du suivi de la croissance en 1948.

Avec le déconfinement, redémarrage de la consommation

Avec la réouverture des commerces, les ménages français ont repris le chemin de la consommation, plus rapidement que leurs collègues italiens ou espagnoles. Le niveau de la consommation sur les deux dernières semaines de mai n’est plus inférieur que de 6 % à celui d’avant crise, contre -32 % début mai. Ce rebond concerne en particulier les dépenses en biens manufacturés, en lien avec la réouverture des commerces non essentiels (équipement du foyer, textile, habillement…). La consommation en produits manufacturés aurait dépassé de 6 % son niveau en situation normale d’activité, contribuant à redresser la consommation totale de 3 points et marquant une progression de 39 points de pourcentage depuis le niveau estimé dans le Point de conjoncture du 7 mai. Les transactions par carte bancaire sur l’habillement-chaussure atteignent par exemple un niveau nettement plus proche de celui de 2019 que pendant le confinement, tandis que les transactions portant sur l’équipement du foyer auraient même fortement dépassé leur niveau de 2019. Les dépenses de carburant progressent faiblement en raison du maintien des restrictions de circulation et de l’encouragement au télétravail. Par ailleurs, la sortie du confinement n’aurait pas altéré le dynamisme des dépenses des ménages en produits agro-alimentaires. La consommation en produits agricoles aurait été de 8 % supérieure à son niveau normal, parallèlement à celle des produits agro-alimentaires.

La consommation de services principalement marchands aurait été, pour les deux semaines de déconfinement de 17 % inférieure à une situation normale d’activité. Par rapport à l’évaluation du 7 mai, le gain est de 14 points de pourcentage. Ce rebond résulterait notamment de la consommation de services personnels aux ménages (blanchisserie, coiffure…) ou de services de réparation. Fort logiquement, les services associés à des activités encore soumises à des restrictions seraient restés à des niveaux de consommation particulièrement faibles, comme par exemple le transport aérien, les activités d’arts et spectacles, ou encore l’hôtellerie et restauration.

Les services principalement non marchands auraient vu leur consommation rebondir également, à travers la reprise des soins de ville et de l’enseignement marchand, sans retrouver encore le niveau d’une situation normale d’activité. Leur activité serait de 81 % par rapport au niveau d’avant crise.

Avec la reprise également des travaux de rénovation, la consommation des ménages dans la branche de la construction aurait augmenté par rapport à la période de confinement, mais de façon progressive (–39 % de perte de consommation, contre -75 % de perte en période de confinement).

Lent déconfinement de la production

Dans les seules branches marchandes, la perte d’activité économique serait de 25 % (contre –39 % avant le déconfinement). Cette relative reprise de l’activité économique s’observe dans l’ensemble des branches dont l’activité est autorisée. La perte d’activité économique aurait notamment été divisée par deux dans la construction (–38 % contre –75 % avant le déconfinement).

L’industrie française produirait à 75 % de son niveau d’avant crise fin mai contre 62 % mi-mai. Si la reprise du travail a pu se poursuivre, l’activité resterait affectée, entre autres, par une demande en berne et des stocks importants à écouler, en particulier dans le secteur automobile.

Dans les services, la perte d’activité économique serait de 25 %. Pour l’hébergement et la restauration, la perte atteint 90 % quand elle est de 40 % pour les transports.

Une reprise plus lente en France qu’ailleurs

La consommation d’électricité constitue un indicateur représentatif de l’activité globale des pays, tant du côté de la production que du côté de la consommation. Ainsi, d’abord, l’Allemagne a enregistré au sein des grands pays européens, la plus faible baisse de la consommation. En moyenne entre le 1er avril et le 24 mai, la consommation d’électricité n’a baissé que de 8 % en Allemagne par rapport à la même période en 2019, contre une contraction de 15 % en France et au Royaume-Uni, de 17 % en Espagne et de 20 % en Italie. Aux Etats-Unis, la baisse n’est que 6 %). La reprise a été particulièrement marquée en Italie. Sur la période du 18 au 24 mai, le niveau de la consommation dans ce pays n’y était plus que de 10 % en dessous de la semaine équivalente de 2019, comme en Allemagne. En France, ce n’est que depuis le 11 mai que la consommation d’électricité connaît un léger rebond, passant d’un glissement annuel de près de –20 % le 11 mai à –14 % le 24 mai, rejoignant celui de l’Espagne. Au Royaume-Uni, où le confinement demeure en partie en vigueur, la consommation d’électricité oscille entre –15 % et –20 % de sa moyenne de saison. Aux États-Unis enfin, la consommation d’électricité reste environ 5 à 10 % inférieure à sa moyenne de 2015 à 2019.

Le retour des émissions de CO2

Au cours de la semaine du 18 mai 2020, la baisse de la concentration en CO2 était de 20 % par rapport à la moyenne sur 2016-2019 en Allemagne, contre 31 % en France, 41 % en Italie et 48 % en Espagne. Début mai, avant le déconfinement, la concentration avait diminué de 31 % en Allemagne, de 51 % en France et de près de 55 % en Italie et en Espagne. Au Royaume-Uni, la concentration de l’air en dioxyde d’azote est toujours environ moitié moindre que ses niveaux habituels à cette saison, ce qui témoignerait d’une activité toujours très ralentie. Preuve que la production chinoise retrouve son rythme de croisière, à partir de fin avril et début mai, les émissions et la concentration de l’air en dioxyde d’azote ont dépassé leurs niveaux de la même date en 2019, et elles continuent de croître.

Le retour du shopping

L’effet de la réouverture progressive des commerces de détail hors alimentaire, se reflète dans les requêtes Google relatives aux centres commerciaux. Au cours de la deuxième moitié du mois d’avril 2020, le nombre de requêtes pour les centres commerciaux allemands n’était que de 41 % inférieur au niveau de 2019 sur la même période, contre –70 % pour les centres commerciaux espagnols et autour de –80 % pour ceux français et italiens. Aux États-Unis, le nombre de requêtes a rapidement augmenté à partir de la semaine du 21 avril et n’est plus inférieur que d’environ 20 % à la même semaine de 2019.

Dans les pays de la zone euro et selon cet indicateur, la hausse de la fréquentation des centres commerciaux apparaît davantage depuis mi-mai. Le nombre de requêtes a augmenté de 50 % environ en France par rapport à 2019 durant la semaine du 11 mai, puis de 8 % la semaine du 18 mai mais cette évolution est atypique. Les consommateurs français ont pu rechercher des informations sur les ouvertures des centres commerciaux, certains étant toujours sur décisions administratives toujours fermés. Dans les trois autres principales économies européennes l’indice n’avait pas encore retrouvé mi-mai son niveau d’avant la crise sanitaire, même s’il y poursuit sa progression. La semaine du 18 mai, le nombre de requêtes sur Google restait inférieur de 25 % en Allemagne à son niveau de 2019 et de 15 % en Italie et de 38 % en Espagne.

Fréquentation des lieux publics en hausse

A partir des données de Google Maps, il est possible de déterminer la fréquentation des lieux publics des lieux publics, et notamment des commerces de détail hors alimentaire. La fréquentation a moins baissé en Allemagne qu’en France, en Italie et en Espagne même sur la période post confinement. Dans tous les pays, les consommateurs reviennent graduellement dans les commerces de détails hors alimentaire, au fur et à mesure de leur réouverture.

En prenant en compte ces différents indicateurs, la consommation devrait connaître une évolution favorable dans les prochaines semaines avec un rebond sans doute plus prononcé en France, en Italie et aux États-Unis qu’en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni. L’importance du rebond est fonction de la contraction subie durant les périodes de confinement. La baisse de la fréquentation des commerces de détail hors alimentaire français et italiens était mi-mai de 51 % et de 61 % respectivement, après une baisse entre 80 % et 90 % en France et en Italie au cours du mois d’avril, soit un gain de près de 30 points de pourcentages contre un gain de 20 points environ en Espagne et en Allemagne. Aux États-Unis, la fréquentation des commerces de détail et lieux de divertissement est inférieure d’environ 30 % mi-mai, après une baisse de 45 % début avril. Au Royaume-Uni en revanche, la fréquentation des commerces de détail hors alimentaire et lieux de divertissement est toujours environ le quart de son niveau habituel, après une baisse de 82 % les premiers jours du confinement.

Transports, le retour des embouteillages

Avec la reprise de l’activité et un moindre recours des transports publics, les embouteillages sont en hausse. L’indice TomTom de congestion routière dans les principales villes européennes témoigne d’une reprise de l’usage de la voiture. En Allemagne, l’indice de congestion routière demeure très proche de son niveau sur la même période en 2019 avec un niveau inférieur de 6 % la semaine du 18 mai (. Dans les autres pays de la zone euro, le rebond est assez soudain, comme par exemple en France, avec un indice de congestion mi-mai inférieur de 26 % à celui de 2019, après une baisse près de 61 % début mai, soit un gain de près de 35 points de pourcentage. Cet indice est toujours très bas aux États-Unis, inférieur de 78 % à ses niveaux de 2019, ainsi qu’au Royaume-Uni (–65 %).

Selon l’indicateur de mobilité d’Apple, qui rassemble les recherches d’itinéraires sur l’application Apple Maps, les recherches d’itinéraires en voiture augmentent dans tous les pays. La reprise est beaucoup plus avancée en Allemagne et aux États-Unis, où les recherches ont dépassé leurs niveaux du 13 janvier dernier, qu’en France, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Selon l’indicateur Google Maps Mobility, mi-mai la fréquentation des transports publics en France était inférieure de 43 % à la « normale » (fréquentation médiane du 3 janvier au 6 février 2020), soit une hausse significative par rapport à avril, où elle se trouvait inférieure de presque 80 %. En Italie et en Espagne, la fréquentation était inférieure de respectivement 53 % et 59 % mi-mai, contre 80 % en avril. Au Royaume-Uni, la baisse s’atténue un peu (–58 %, après une baisse de 70 % début avril). Aux États-Unis, la fréquentation des transports publics augmente légèrement, restant toutefois inférieure d’environ deux tiers à niveau habituel.

Les dangers de l’hystérisation de la crise

Les Français ont réalisé des achats indispensables après le confinement, habillement, coiffure, etc. Les craintes de baisse du pouvoir d’achat devraient peser néanmoins sur la consommation des prochains mois. Les informations inquiétantes sur la situation économique devraient favoriser l’attentisme et autoalimenter la crise. La levée des restrictions de circulation à compter du 2 juin devrait permettre une amélioration au niveau de la consommation mais celle-ci dépend avant tout de la restauration de la confiance. Plusieurs enquêtes suggèrent que les Français demeurent très inquiets sur la situation sanitaire et exigent le maintien de mesures de protection. Ils restent méfiants vis-à-vis des statistiques officiels. Cette peur pèse sur l’activité tant au niveau de la consommation que la production.

La crise, un révélateur de la situation économique

Depuis 2008, l’économie française est à la peine. Les pertes de parts de marché industriel, la persistance d’un important déficit commercial, la lente amélioration de l’emploi sur fond de déficits publics élevés en étaient les marqueurs. La crise de la covid-19 a accentué les traits des faiblesses françaises d’autant plus qu’elle a directement touché des secteurs porteurs comme le tourisme et les transports.

L’hystérisation de la crise permet au Gouvernement d’engager des plans de restructuration de certaines filières qui étaient déjà en difficulté avant la crise. L’exécutif en usant des moyens de financement publics renouent avec la tentation dirigiste propre à la France. Il n’est pas le seul en Europe comme le prouve la tentative de renationalisation partielle de Lufthansa par le gouvernement allemand.

La multiplication des plans d’investissement soutenus par les pouvoirs publics devrait favoriser l’économie allemande qui a plutôt bien résisté durant la crise sanitaire en maintenant à un niveau assez élevé sa production et ses exportations. Disposant de marges de manœuvre budgétaire importantes, l’Etat a engagé de larges plans de soutien.

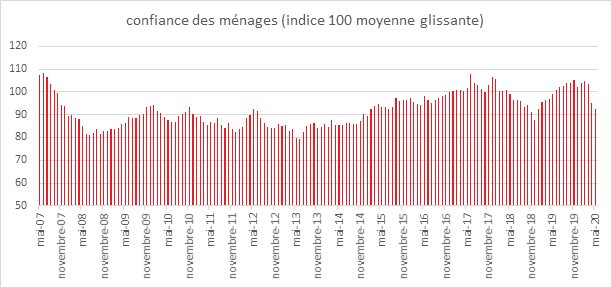

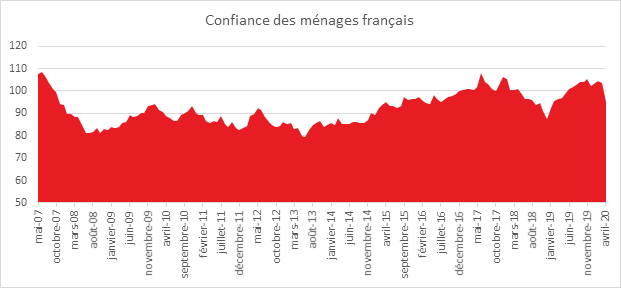

Moral en baisse, épargne en hausse

L’indice de confiance des ménages dans la situation économique pour le mois de mai calculé par l’INSEE est sans surprise en baisse. L’enquête a été menée entre le 28 avril et 16 mai. L’indicateur perd 2 points (après – 8 points en avril). À 93, il reste en-dessous de sa moyenne de longue période (100).

Consommation, un retour à la normale ?

Après plus d’un mois de confinement, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants augmente fortement, l’indicateur gagne ainsi 15 points mais reste bien en-dessous de sa moyenne de longue période.

La victoire de l’épargne de précaution

Dans un contexte économique difficile, en mai, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente fortement. Les ménages ont conscience qu’avec la diminution contrainte de leurs dépenses de consommation, leur capacité d’épargne augmente. L’indicateur le mesurant gagne 4 points et reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période. Prenant en compte la fin du confinement et une éventuelle baisse à venir de leurs revenus, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future diminue quant à lui de nouveau légèrement tout en restant au-dessus de sa moyenne de longue période.

Inquiétude pour le niveau de vie et pour l’emploi

Les Français sont inquiets au sujet de de leur niveau de vie futur. À –71, il reste ainsi au plus bas niveau depuis le début de l’enquête. La part des ménages considérant que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois baisse nettement. Le solde correspondant perd 17 points et passe ainsi en-dessous de sa moyenne de longue période.

Sans surprise, les ménages craignent une remontée du chômage. Le solde correspondant gagne 18 points et atteint un niveau inégalé depuis juin 2013.

Le confinement et les prix ne font pas bon ménage

En mai, les ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois sont nettement plus nombreux que le mois précédent. Le solde correspondant remonte de 20 points mais se maintient néanmoins en-dessous de sa moyenne de longue période. Cette appréciation s’explique certainement par la progression des prix des produits alimentaires et notamment des produits frais.

Les ménages ne font pas le pari d’une forte résurgence de l’inflation dans les prochains mois. Après avoir vivement augmenté pendant deux mois, le solde correspondant perd 8 points, tout en restant bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

Hausse de l’endettement privé en France

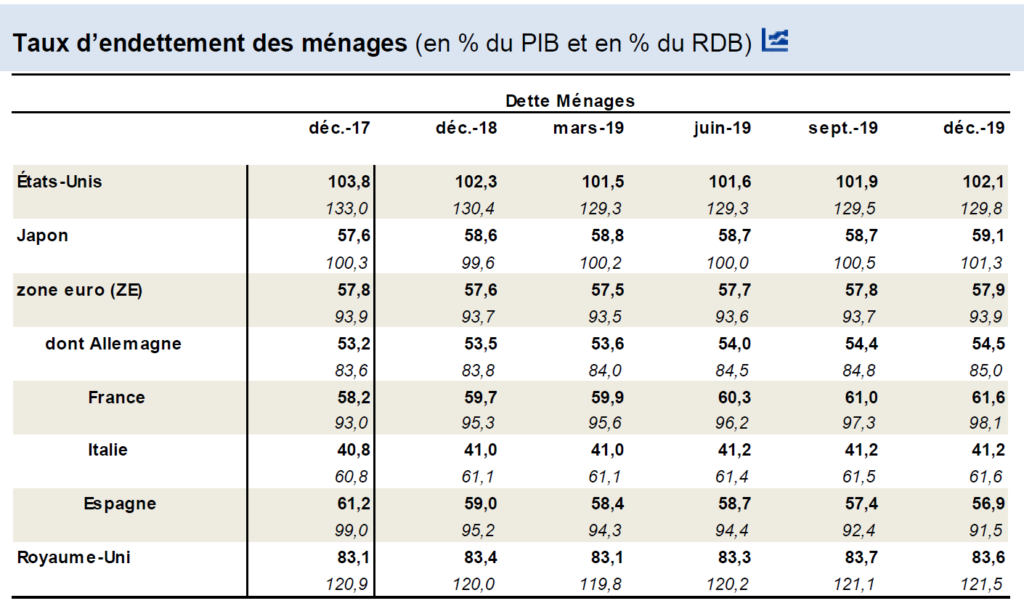

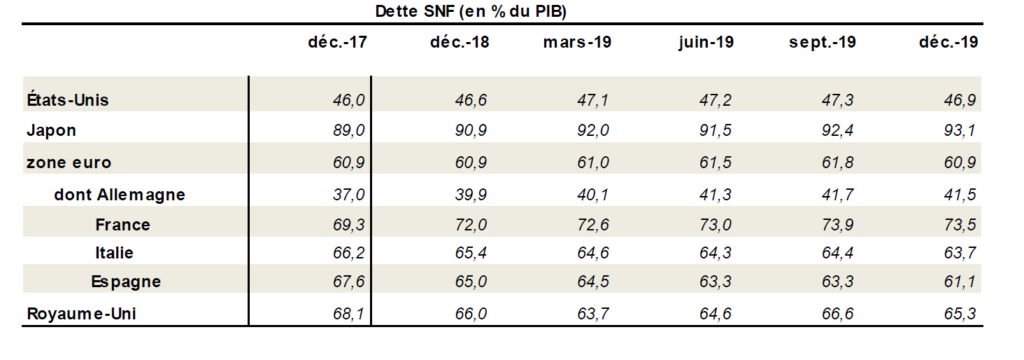

Fin 2019, avant la survenue de la crise, le taux d’endettement du secteur privé non financier (SPNF) de la zone euro était, selon la Banque de France, de 118,8 % du PIB soit une légère hausse de 0,2 point par rapport à fin 2018. Ce taux d’endettement était en forte hausse en France, +3,5 points en un an. Il s’élevait à 135 % du PIB, soit un ratio supérieur à la moyenne de la zone euro. Sur un an, le ratio de dette privée baissait, en revanche nettement en Espagne (- 6 points) et dans une moindre mesure en Italie (- 1,5 point). En Allemagne une hausse de + 2,6 points a été constatée. La dette des ménages français a dépassé la moyenne européenne en 2019. Elle s’élève à 61,6 % du PIB contre une 59,1 % au sein de la zone euro.

Le taux d’endettement des entreprises françaises est nettement supérieur à la moyenne européenne. Il s’élève à 73,5 % du PIB, contre une moyenne de 60,9 % pour la zone euro. Ce taux est de 41,5 % du PIB en Allemagne. Les entreprises françaises se financent traditionnellement par le secteur bancaire expliquant en partie cette spécificité qui est également due par l’étroitesse de leurs marges.

La France se situait à la marge de la barre des 100 % de PIB pour la dette publique avant la survenue de la crise de la covid-19. L’Allemagne en deux ans a réduit le taux de son endettement public de 5 points de PIB lui permettant de passer en-dessous de la barre des 60 % du PIB. L’Espagne, toujours en deux ans, avait réussi à réduire le poids de son endettement de trois points de PIB.

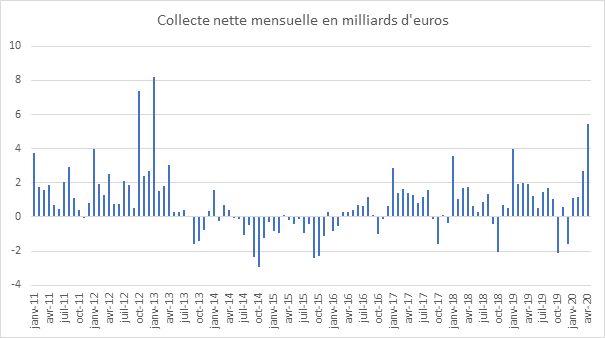

L’assurance vie n’aime pas le confinement

En avril, l’assurance vie a été victime de la préférence absolue pour la liquidité et de la fermeture des agences d’assurances.

Comme en mars, l’assurance vie a enregistré au mois d’avril une décollecte. Celle-ci s’est élevée à 2,1 milliards d’euros (contre 2 milliards d’euros en mars). Le mois d’avril a été marqué par le confinement total de la population française.

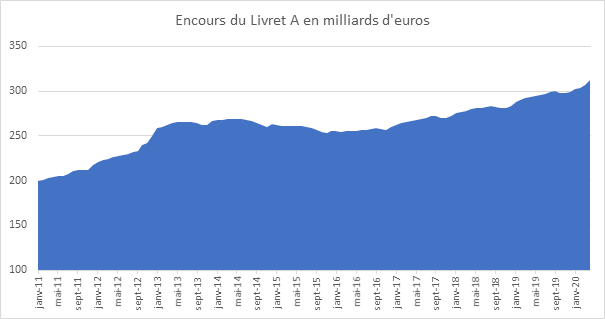

Le montant de la collecte brute a été extrêmement faible, 6,4 milliards d’euros contre une moyenne de 11 milliards d’euros avant la crise sanitaire. Les rachats ont été également modestes à 8,5 milliards d’euros contre 10 milliards d’euros avant crise. Ces faibles montants traduisent l’impossibilité matérielle pour les épargnants de réaliser des opérations sur leurs contrats d’assurance vie. L’assurance vie à la différence du Livret A n’a pas bénéficié de l’augmentation de l’épargne des ménages au cours du mois d’avril. Cette différence s’explique par le fait qu’à la différence du Livret A ou du LDDS, le recours à Internet pour les arbitrages est moins fréquent.

Les unités de compte résistent

Malgré la chute du cours des actions, la proportion des unités de compte dans la collecte brute a atteint 33 %. Les assurés ont assuré de prendre des risques ou ont considéré que le marché offrait de réelles opportunités de plus-values pour l’avenir.

Préférence à l’épargne de précaution

En pleine crise sanitaire qui se double d’une crise économique, les Français ont privilégié l’épargne de précaution, la liquidité, pour faire face à une éventuelle baisse de revenus. Le haut degré d’incertitudes dissuade les ménages à s’engager sur le moyen et le long terme. Le faible montant des rachats témoigne que les épargnants restent néanmoins confiants concernant vis-à-vis de leurs contrats.

Demain sera un autre jour

La période de confinement est évidemment historique et atypique. Elle ne permet pas de dégager des conclusions pour les prochains mois. La sortie progressive du confinement et le lourd contexte économique devraient conduire les ménages à conserver une importante poche d’épargne de précaution. Son dégonflement sera fonction de la levée des hypothèques sanitaires et économiques. Si la situation économique continuait à se détériorer, l’assurance vie pourrait en pâtir ; en revanche, un retour à la normale en fin d’année devrait profiter au placement préféré des Français dont l’encours atteint 1748 milliards d’euros.

Le Coin des Epargnants du 22 mai 2020 : des sourires et quelques grincements de dents

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 22 mai 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 4 444,56 | +3,90 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 24 465,16 | +3,29 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 9 324,59 | +3,44 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 11 073,87 | +5,82 % | 13 249,01 |

| Footsie | 5 993,28 | +3,34 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 2 905,47 | +4,86 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 20 388,16 | +1,75 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 2 827,30 | -1,91 % | 3 050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,033 % | -0,003 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,484 % | +0,050 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +0,657 % | +0,017 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,0892 | +0,66 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 733,310 | -0,42 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 34,780 | +6,00 % | 66,300 |

Des sourires malgré quelques grincements de dents

La semaine boursière a été marquée par la proposition franco-allemande portant sur 500 milliards d’euros. Par ailleurs, la BCE a indiqué qu’elle pourrait accroître ses rachats d’obligations en fonction de la situation économique. Les investisseurs ont également salué les commentaires d’Anthony Faucy, le directeur de l’institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, qui a qualifié de « prometteuses » les données de la biotech Moderna concernant son vaccin contre le Covid-19. Les indices actions des grandes places financières ont fait le pari de l’optimisme en gagnant plus de 3 % à 5 % sur la semaine.

Les marchés ont été certes un peu alarmés par les développements en cours du côté de la Chine. Xi Jinping gère une crise économique sans précédent depuis la révolution culturelle de 1976. Le PIB a baissé de 7 points au premier trimestre en rythme annuel. Pour l’année, le pouvoir ne fait plus état de prévisions. La Chine a dû faire face à l’arrêt de nombreuses usines en début d’année puis à la contraction sans précédent de la demande mondiale à partir du mois de mars. Un plan de relance de grande ampleur est en préparation. Cette situation inédite pour le pouvoir en place le pousse à durcir ses positions au niveau international. Les relations entre la Chine et les Etats-Unis se sont à nouveau tendues avec l’annonce par les autorités de Pékin d’un projet de loi de sécurité nationale pour Hong Kong. Le texte inscrit à l’ordre du jour de la session annuelle de l’Assemblée nationale populaire, qui s’ouvre aujourd’hui, interdit la sécession, l’ingérence étrangère et toute activité séditieuse destinée à renverser le pouvoir central dans l’ancienne colonie britannique. Donald Trump a fait part de son opposition à ce texte.

Epargne financière, plus de 5437 milliards d’euros à la fin de l’année 2019

Le patrimoine financier brut des ménages s’élevait à 5437,2 milliards d’euros, selon la Banque de France, à la fin de l’année 2019 contre 4972,4 milliards d’euros fin 2018 et 5017 milliards d’euros fin 2017. Cette augmentation en 2019 est imputable à l’effort soutenu d’épargne des ménages et à la forte augmentation de la valeur des actions effaçant leur contre-performance de 2018. Les flux financiers se sont élevés, en 2019, à 143,0 milliards d’euros, ce qui constitue un record. En 2017 et 2018, les flux financiers avaient respectivement atteint 89,9 et 95,1 milliards d’euros. Sur les 464,8 milliards d’euros de gain pour le patrimoine financier, 322 proviendraient de la valorisation des actifs et de la recomposition des volumes.

Au 4e trimestre 2019, les dépôts à vue et le numéraire représentaient 609,7 milliards d’euros. Les dépôts bancaires rémunérés s’élevaient à 1039 milliards d’euros dont 771,4 milliards d’euros pour la seule épargne réglementée. L’assurance vie et l’épargne retraite en fonds euros ont atteint 1697,9 milliards d’euros. Les actions cotées détenues par les ménages s’élevaient à 304,5 milliards d’euros et les unités de compte de l’assurance vie et de l’épargne retraite à 386,6 milliards d’euros. Les actions détenues indirectement à travers les Organismes de Placement Collectif représentaient 113,9 milliards d’euros.

Les produits de taux représentaient 72 % de l’encours des ménages au 4e trimestre 2019 contre 69 % au premier trimestre 2012. Pour la Banque de France, le taux d’épargne des ménages était de 14,7 % du revenu disponible brut en 2019 avec un taux d’épargne financière de 5,1 %.

De la dette sociale au financement de la dépendance

Le gouvernement tire les conséquences de la crise du coronavirus au niveau de la sécurité sociale qui doit faire face à une raréfaction de ses ressources et à une augmentation de ses dépenses. En outre, il entend adopter des plans de restructuration de l’assurance maladie avec à la clef une augmentation des rémunérations et une modernisation des infrastructures. Le gouvernement a prévu d’utiliser une partie des ressources issues de l’Union européenne à cet effet. Par ailleurs, dans le cadre d’un futur projet de loi qui devrait être discuté au mois de juin, des mesures en faveur de la dépendance seront prises.

Au total sur la période 2020 à 2023, 92 milliards d’euros de dettes résultant de déficits potentiels pour les années 2020 à 2023 sur la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale. La disparition de cette caisse prévue en 2024 est repoussée à 2033. Avec la dette non encore remboursée, la CADES sera amenée à rembourser 136 milliards d’euros.

Pour l’année 2020, le déficit de la Sécurité sociale devrait atteindre selon le Ministère des Comptes publics au moins 41 milliards d’euros en additionnant les pertes du régime général et du fonds de solidarité vieillesse – le FSV, qui verse les cotisations retraite des chômeurs et le minimum vieillesse. Dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, le déficit prévu était inférieur à 6 milliards d’euros.