Vers une baisse du taux du Livret A le 1er août 2025

Le taux du Livret A, comme celui du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), devrait être révisé à la baisse au 1er août prochain, compte tenu de l’inflation et de l’évolution du taux Ester au cours du premier semestre 2025.

Le taux du Livret A est, selon la formule en vigueur depuis 2021, égal à la moyenne de l’inflation hors tabac et du taux Ester sur les six derniers mois. La moyenne de l’inflation hors tabac s’est établie à 0,8 %, et celle du taux Ester à 2,44 %. Le taux du Livret A devrait donc passer de 2,4 % à 1,6 % ou 1,7 %. Le taux du LDDS étant identique à celui du Livret A, il suivrait la même évolution.

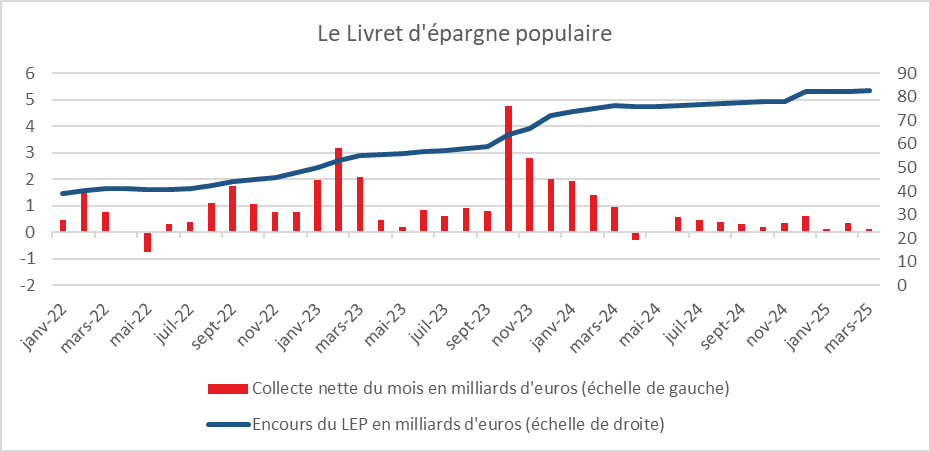

De son côté, le taux du Livret d’Épargne Populaire est fixé au niveau le plus élevé entre le taux d’inflation et le taux du Livret A majoré de 0,5 point. Compte tenu du faible niveau de l’inflation, c’est cette seconde formule qui s’appliquera. Le taux du LEP pourrait ainsi être de 2,1 % ou 2,2 %, contre 3,5 % actuellement. Toutefois, comme lors des précédentes révisions, le gouvernement pourrait ne pas suivre strictement la formule et fixer un taux arrondi à 2,5 %.

Une baisse des taux de l’épargne réglementée pour relancer la consommation ?

Pour le Livret A, le gouvernement devrait suivre la recommandation du gouverneur de la Banque de France en abaissant le taux à 1,6 % ou 1,7 %. En effet, afin de soutenir les recettes de TVA, l’exécutif souhaite encourager une reprise de la consommation, qui demeure atone depuis de nombreux mois.

La précédente baisse du taux du Livret A, intervenue le 1er février, n’avait pas produit l’effet escompté. Si les ménages ont réduit leurs versements sur ce produit, ils ont maintenu un effort d’épargne élevé, en se tournant notamment vers l’assurance vie. Dans un contexte d’incertitudes politiques et économiques persistantes, les Français continuent de privilégier l’épargne. Au premier trimestre 2025, le taux d’épargne des ménages a ainsi atteint 18,8 % du revenu disponible brut.

Une baisse favorable au logement social et aux banques

La diminution du taux du Livret A permettra une baisse du taux des crédits accordés aux bailleurs sociaux. En effet, les ressources collectées sur le Livret A servent en partie à financer les prêts aux organismes HLM. Or, le taux de ces prêts est directement lié au coût de la ressource, c’est-à-dire au taux du Livret A. Sa diminution se traduit donc mécaniquement par des taux de crédits plus faibles.

Les banques, qui conservent en moyenne 40 % de la collecte du Livret A et du LDDS pour financer des crédits aux collectivités locales et aux entreprises, pourront également réduire les taux appliqués à ces prêts.

Un rendement réel positif pour le Livret A et le LEP

Le rendement réel du Livret A restera positif, l’inflation étant restée faible ces derniers mois. Il devrait s’élever à environ un point, ce qui constitue un niveau relativement élevé par rapport à la moyenne des dix dernières années. Pour le LEP, le rendement réel pourrait avoisiner deux points.

Mais une baisse des revenus pour les épargnants

Malgré ce rendement réel positif, en valeur absolue, la baisse du taux du Livret A signifie une diminution des intérêts perçus.

- Sur un an, pour un Livret A d’un montant moyen de 7 100 euros, le manque à gagner lié au passage du taux de 2,4 % à 1,7 % serait de 49,70 euros.

- Pour un Livret A au plafond (22 950 euros), la perte annuelle atteindrait 160,65 euros.

- Pour un LEP avec un encours moyen de 6 580 euros, la baisse du taux de 3,5 % à 2,5 % se traduirait par une perte annuelle de 65,80 euros.

- Enfin, pour un LEP au plafond (10 000 euros), le manque à gagner s’élèverait à 100 euros par an.

La probable baisse du taux du Livret A au 1er août 2025, de 2,4 % à 1,6 % ou 1,7 %, s’inscrit dans un contexte de faible inflation et de normalisation monétaire. Si le rendement réel reste positif, les épargnants constateront une baisse de leurs revenus d’intérêts. Le gouvernement espèrera favoriser une reprise de la consommation et ainsi contribuer à l’augmentation des recettes fiscales. Il attend également un rebond de l’investissement dans l’immobilier social. Le LEP devrait rester attractif avec un taux supérieur à 2 %

Dans un climat d’instabilité politique et géopolitique, le comportement des ménages pourrait rester dominé par la prudence, au détriment de la relance de la consommation.

Le Coin de l’épargne du 4 juillet 2025 : les Etats-Unis à l’honneur

Trump, toujours Trump

Les investisseurs sont nerveux dans l’attente d’éventuelles négociations commerciales entre les États-Unis et leurs principaux partenaires économiques. Le 9 juillet prochain est la date limite fixée par Donald Trump pour conclure des accords bilatéraux avec des dizaines de partenaires commerciaux. Passé ce délai, Washington appliquera, faute d’accord, les hausses de droits de douane annoncées le 2 avril dernier. Les nouveaux tarifs, en fonction des pays, pourraient atteindre 20 %, 30 %, voire 70 %.

Jusqu’à présent, l’administration américaine a noué des accords avec le Royaume-Uni et le Vietnam, et a accepté une trêve avec la Chine. L’accord entre Washington et Hanoï prévoit des surtaxes de 20 % sur les produits vietnamiens et de 40 % pour les produits transitant par le Vietnam mais fabriqués ailleurs. Cet accord laisse présager que Washington ne compte pas se satisfaire du taux de 10 % actuellement en vigueur. Les nouveaux droits devraient avoir un effet inflationniste aux États-Unis, à moins que les entreprises ne choisissent de réduire leurs marges. Mais au vu des taux qui pourraient être appliqués, cela ne sera pas tenable très longtemps.

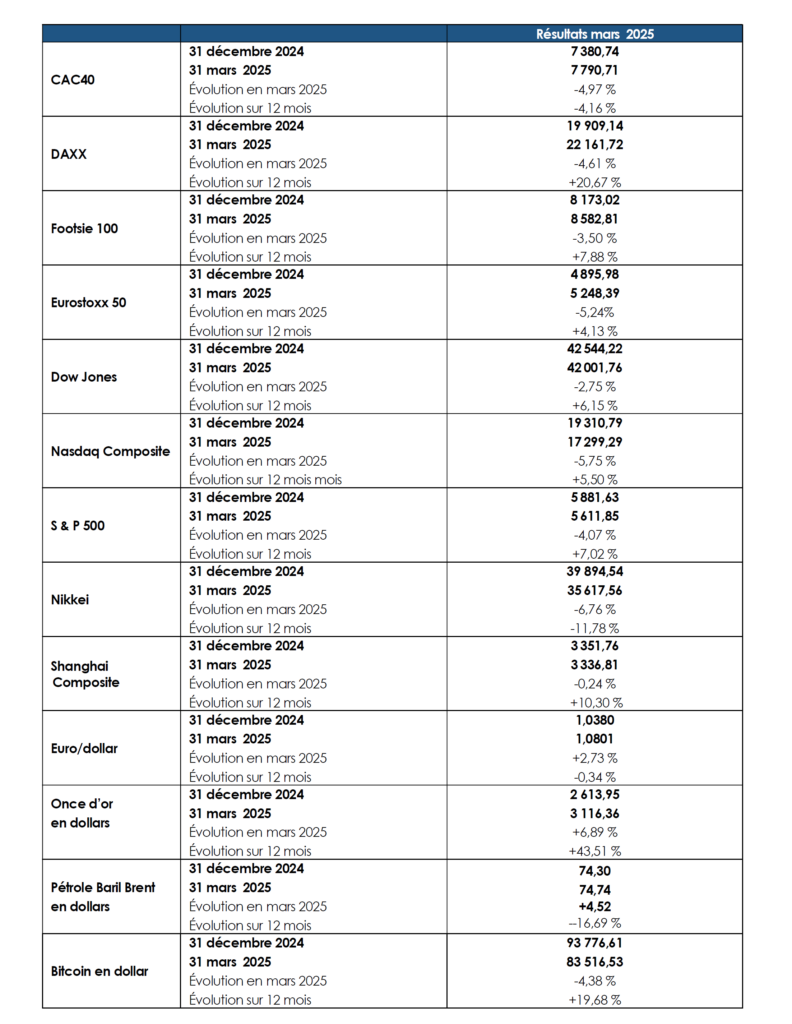

Les tensions commerciales ont provoqué un recul, en fin de semaine, des places asiatiques et européennes. Aux États-Unis, cette semaine, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont inscrit de nouveaux records, après la publication d’un rapport sur l’emploi meilleur que prévu. Les indices de Wall Street ont été portés par les bons chiffres de l’emploi américain. Malgré les craintes liées aux politiques commerciales et migratoires de Donald Trump, l’économie américaine a créé plus d’emplois que prévu et le taux de chômage s’est légèrement replié. La première économie mondiale a, en effet, créé 147 000 postes en juin, soit 41 000 de plus qu’anticipé par les économistes interrogés par Bloomberg. Le chiffre du mois précédent a, par ailleurs, été révisé à la hausse de 5 000. Le taux de chômage s’est réduit à 4,1 % de la population active, alors qu’il était attendu à 4,3 %. La hausse du salaire horaire moyen s’est ralentie plus que prévu, à 0,2 % sur un mois et à 3,7 % sur un an.

Donald Trump peut, en outre, se réjouir de l’adoption par le Congrès de la loi budgétaire XXL. Celle-ci a été promulguée à l’occasion de la fête nationale. Cette loi comprend des mesures de prolongation de crédits d’impôt, la diminution des aides sociales, l’augmentation des dépenses militaires et le financement d’une campagne d’expulsion de migrants. Avec cette loi budgétaire, la dette publique américaine devrait dépasser les 40 000 milliards de dollars dans les années à venir, un niveau susceptible d’inquiéter les investisseurs internationaux. Les taux des titres publics américains sont en hausse sur la semaine. Le taux à 10 ans a atteint, en fin de semaine, 4,3 %.

Le tableau de la semaine des marchés financiers

| Résultats 4 juillet 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |

| CAC 40 | 7 696,27 | +0,40 % | 7 543,18 | 7 380,74 |

| Dow Jones | 44 828,53 | +3,04 % | 37 689,54 | 42 544,22 |

| S&P 500 | 6 279,35 | +2,09 % | 4 769,83 | 5 881,63 |

| Nasdaq Composite | 20 601,10 | +1,90 % | 15 011,35 | 19 310,79 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 23 798,12 | -1,02 % | 16 751,64 | 19 909,14 |

| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 822,91 | +0,27 % | 7 733,24 | 7 451,74 |

| Eurostoxx 50 | 5 288,81 | -0,92 % | 4 518,28 | 4 895,98 |

| Nikkei 225 (Japon) | 39 810,88 | -1,82 % | 33 464,17 | 39 894,54 |

| Shanghai Composite | 3 472,32 | +1,43 % | 2 974,93 | 3 351,76 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,281 % | +0,020 pt | +2,558 % | +3,194 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,569 % | -0,018 pt | +2,023 % | +2,362 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +4,331 % | +0,070 pt | +3,866 % | +4,528 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,1781 | +1,45 % | 1,1060 | 1,0380 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 3 334,32 | +0,26 % | 2 066,67 | 2 613,95 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 68,17 | +1,04 % | 77,13 | 74,30 |

| Cours du Bitcoin en dollars | 107 433,10 | +0,44 % | 38 252,54 | 93 776,61 |

La France face à la menace d’un emballement de sa dette publique

Le rapport 2025 sur la situation et les perspectives des finances publiques de la Cour des comptes souligne une fois de plus que la trajectoire des comptes publics est préoccupante et que des mesures de correction doivent être rapidement prises pour éviter un emballement de la dette publique. Les magistrats de la rue Cambon estiment que les prévisions de croissance sont optimistes, ce qui pourrait compliquer le respect de la trajectoire budgétaire décidée par le gouvernement. Ils pointent également des évaluations peu réalistes des dépenses et des recettes.

Malgré l’absence de choc économique majeur, le déficit public a augmenté en France, alors qu’il baissait chez ses partenaires européens. La France est le seul pays dans cette situation, incapable de maîtriser sa dette publique. Le besoin de financement de l’ensemble des administrations publiques s’est élevé à 169,6 milliards d’euros en 2024, soit 5,8 points de PIB, contre 5,4 en 2023 et 4,7 en 2022. Parmi les cinq autres principales économies de la zone euro, seule la Belgique affiche un déficit encore éloigné de l’objectif de 3 % du PIB, celui-ci restant toutefois inférieur de 1,3 point à celui de la France.

La dérive du déficit public en 2024 est imputable aux collectivités locales et aux régimes sociaux. L’an dernier, le besoin de financement des collectivités territoriales a atteint 11,4 milliards d’euros, soit 0,4 % du PIB. Selon la loi de programmation budgétaire, les collectivités locales étaient censées contribuer au redressement.

La dépense publique, hors charge de la dette et hors mesures exceptionnelles, a augmenté en 2024 de 2,7 % en volume, soit deux fois plus vite que la croissance économique. Elle a contribué à hauteur de 0,8 point de PIB à l’augmentation du déficit. Les dépenses des administrations locales ont progressé de 2,7 % en volume, et celles des administrations de sécurité sociale de 3,3 %. Les seules prestations sociales ont augmenté de 4 %, en raison notamment de la revalorisation différée des pensions de retraite.

La charge de la dette a également augmenté, sous l’effet du déficit 2023 et du refinancement progressif de l’encours à des taux plus élevés, contribuant à creuser le déficit de 0,2 point de PIB. Ce service de la dette devrait passer de 60 à 100 milliards d’euros d’ici la fin de la décennie.

Les prélèvements obligatoires sont peu dynamiques depuis plusieurs années. Ils progressent moins vite que le PIB, en raison notamment de la baisse des droits de mutation liée au recul des transactions immobilières et de l’atonie de la consommation. Le manque à gagner par rapport aux prévisions initiales a entraîné une majoration du déficit public de 0,4 point de PIB. Pour compenser la stagnation des recettes, le gouvernement a été contraint d’augmenter les impôts. Certaines hausses prévues pour 2025 sont censées être temporaires, mais la Cour des comptes doute de la capacité des pouvoirs publics à les remettre en cause.

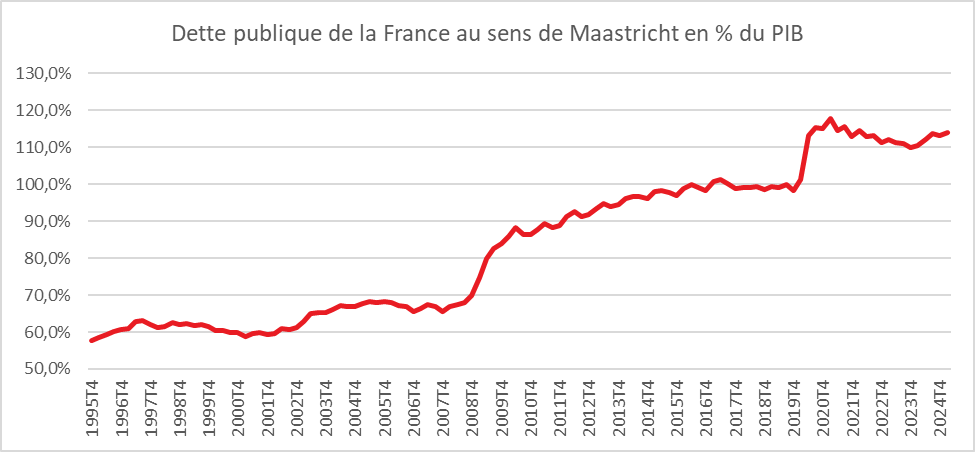

Le retour du déficit public sous les 3 points de PIB en 2029, tel que la France s’y est engagée, ne suffira pas à garantir la soutenabilité de la dette. La Cour des comptes souligne que les pouvoirs publics devront dégager un solde primaire (c’est-à-dire avant paiement des intérêts de la dette) positif de 1,1 point de PIB de manière durable, alors qu’il est aujourd’hui négatif de 3,7 points. En cas de persistance d’un déficit primaire, la dette publique continuera de dériver, pouvant à terme poser un problème de soutenabilité. Cette dette pourrait dépasser 120 % du PIB en 2029, contre 113 % fin 2024.

La trajectoire pluriannuelle publiée en avril 2025 suppose un effort de 105 milliards d’euros à l’horizon 2029 pour ramener le déficit sous le seuil des 3 % du PIB, alors même que certaines dépenses (santé, retraites, défense) sont appelées à augmenter. La Cour des comptes s’inquiète des retards pris dans cet ajustement et de la timidité des mesures annoncées. Elle suggère l’instauration d’un mécanisme contraignant à l’encontre des collectivités locales.

Le rapport 2025 s’inscrit dans la continuité des précédents, mais adopte un ton plus alarmiste. Le président de la Cour, Pierre Moscovici, appelle à l’adoption de mesures courageuses. Ce rapport ignore toutefois les effets négatifs qu’un ajustement budgétaire pourrait avoir sur la croissance. Il ne retient pas l’idée qu’un surcroît d’activité économique est nécessaire pour améliorer durablement les finances publiques. Le Portugal, l’Espagne et la Grèce ont réussi à redresser leurs comptes notamment grâce au retour de la croissance. Une stratégie d’attrition budgétaire, reposant sur des hausses d’impôts et des économies, risque de s’avérer malthusienne.

Rémunération des dépôts : toujours en baisse

En mai 2025, la rémunération moyenne des encours de dépôts bancaires des ménages et des sociétés non financières (SNF) a enregistré, selon la Banque de France, une baisse de 2 points de base (pb) par rapport à avril 2025 et s’établit à 1,53 %.

Les taux de rémunération sur les contrats nouveaux poursuivent leur repli pour les ménages comme pour les SNF, les baisses étant plus marquées pour les dépôts à terme à moins de deux ans (-10 pb entre avril et mai pour les ménages et pour les SNF).

Taux moyens de rémunération des dépôts bancaires, en % et CVS

| Encours (Md€) | Taux de rémunération des encours de dépôts | Contrats nouveaux (Mds€) | Taux de rémunération sur contrats nouveaux | |||||

| mai- 2025 (p) | mai- 2024 | avr- 2025 (r) | mai- 2025 (p) | mai- 2025 (p) | mai- 2024 | avr- 2025 (r) | mai- 2025 (p) | |

| Dépôts bancaires des Ménages et SNF | 2 588 | 1,89 | 1,55 | 1,53 | ||||

| dont Ménages | 1 878 | 1,90 | 1,61 | 1,60 | ||||

| dont : – dépôts à vue (b) | 547 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | ||||

| – livrets à taux réglementés (b,c) | 718 | 3,17 | 2,48 | 2,48 | ||||

| dont : livret A (b) | 404 | 3,00 | 2,40 | 2,40 | ||||

| – livrets ordinaires (b) | 221 | 0,92 | 0,84 | 0,83 | ||||

| – dépôts à terme <= 2 ans (d) | 80 | 3,67 | 2,79 | 2,76 | 12 | 3,54 | 2,24 | 2,14 |

| – dépôts à terme > 2 ans (d) | 102 | 2,23 | 2,34 | 2,35 | 2 | 3,36 | 2,55 | 2,52 |

| – plan d’épargne-logement | 210 | 2,62 | 2,63 | 2,63 | 0 | 2,22 | 1,74 | 1,74 |

| dont SNF | 710 | 1,86 | 1,39 | 1,35 | ||||

| dont : – dépôts à vue (b) | 488 | 0,79 | 0,56 | 0,54 | ||||

| – dépôts à terme <= 2 ans (d) | 144 | 4,10 | 3,06 | 2,95 | 35 | 3,85 | 2,37 | 2,27 |

| – dépôts à terme > 2 ans (d) | 77 | 3,93 | 3,44 | 3,43 | 2 | 3,86 | 2,81 | 2,79 |

| Pour mémoire : | ||||||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 4,50 | 2,40 | 2,40 | |||||

| Euribor 3 mois (e) | 3,81 | 2,25 | 2,09 | |||||

| Rendement du TEC 2 ans (e), (f) | 3,08 | 1,98 | 1,98 | |||||

| Rendement du TEC 5 ans (e), (f) | 2,86 | 2,55 | 2,54 | |||||

Notes :

– En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Pour les dépôts à vue et les livrets, le taux sur les contrats nouveaux est supposé égal à celui sur les encours.

c. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

d. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés

e. Moyenne mensuelle.

f. Taux de l’Échéance Constante 2 ans et 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

r. Données révisées.

p. Données provisoires.

Le Coin des Epargnants du 27 juin 2025 – soulagements sur les marchés

Donald Trump ou l’art du « deal » permanent

Jeudi 26 juin, le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a annoncé sur son compte X qu’il avait demandé au Congrès de retirer la « mesure de protection Section 899 » du budget, plus connue sous le nom de « revenge tax » (taxe vengeresse) contre les intérêts étrangers aux États-Unis, actuellement en discussion au Sénat. Cette annonce est la conséquence de la décision des pays du G7 d’exempter les États-Unis de l’impôt minimum mondial. Cette exemption était instamment demandée par Donald Trump.

La « revenge tax » permettait aux États-Unis de retenir à la source jusqu’à 20 % des revenus de capitaux réalisés par des individus et des groupes étrangers, dès lors qu’ils provenaient de pays dont la fiscalité est jugée préjudiciable aux intérêts américains. La France était doublement visée, puisqu’elle a mis en œuvre l’impôt minimum mondial de 15 % sur les multinationales (le « deuxième pilier » de l’accord OCDE) ainsi qu’une taxe sur les services numériques.

Avec la décision intervenue au sein du G7, les multinationales américaines pourront continuer à optimiser leur fiscalité entre plusieurs pays sans s’exposer à une surtaxe extraterritoriale. « Les taxes OCDE du deuxième pilier ne s’appliqueront pas aux entreprises américaines, et nous travaillerons coopérativement pour mettre en œuvre cet accord dans le cadre de l’accord OCDE-G20 au cours des prochaines semaines et des prochains mois », a déclaré Scott Bessent. Cette décision remet en cause l’accord OCDE sur la taxation minimale des bénéfices. Pour l’instant, la conclusion d’un accord entre l’Europe et les États-Unis tarde. En revanche, le président américain a laissé entrevoir un « deal » avec l’Inde.

Le Sénat espère désormais adopter le budget des États-Unis ce week-end au plus tard. Il devra ensuite repasser à la Chambre. Le président Trump souhaite promulguer la loi à l’occasion de la fête nationale, le 4 juillet.

Soulagement sur les marchés actions

Après deux semaines de baisse consécutives, la Bourse de Paris a clôturé la semaine, vendredi 27 juin, sur une progression hebdomadaire de près de 1 %, à 7 691,55 points. L’indice allemand DAX a gagné de son côté près de 3 % sur la semaine, atteignant des niveaux records. Depuis le début de l’année, il a progressé de plus de 20 %. Les décisions des États membres européens de l’OTAN d’accroître leurs dépenses militaires soutiennent les valeurs allemandes de l’armement, comme Rheinmetall. L’amélioration du climat des affaires outre-Rhin contribue également à la hausse du cours des actions. Aux États-Unis, les indices ont également enregistré de bons résultats sur la semaine.

Parmi les bonnes nouvelles figure la publication de l’indice PCE des dépenses de consommation aux États-Unis, qui a augmenté comme prévu de 2,3 % sur un an après 2,2 % en avril. Hors alimentation et énergie, l’inflation « core », considérée comme la plus pertinente par la Réserve fédérale, marque une accélération d’un dixième de point, à 2,7 % sur un an. Les effets de la politique commerciale de Donald Trump ne se sont pas encore répercutés sur le niveau des prix, ce qui permettrait à la Fed de reprendre ses baisses de taux d’intérêt au second semestre. Les dépenses des ménages américains ont en revanche connu leur plus forte baisse de l’année (-0,3 %). « Associée au ralentissement des revenus et des dépenses des ménages, l’inflation PCE de mai est restée suffisamment proche du taux cible de 2 % pour maintenir l’espoir d’une baisse rapide des taux », a commenté Gary Schlossberg, du Wells Fargo Investment Institute.

À Wall Street, le S&P 500 a battu un nouveau record au-delà des 6 180 points, porté par la désescalade commerciale avec Pékin et l’accord avec le G7 mettant un terme à la « revenge tax ». La spéculation sur une future baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale soutient également la hausse des cours. La Chine a confirmé la conclusion d’un accord-cadre avec les États-Unis, précisant qu’elle pourrait valider l’exportation de davantage d’articles soumis à contrôle. Pourraient être concernées les terres rares. La Maison-Blanche envisage par ailleurs un report de la date butoir du 9 juillet pour l’entrée en vigueur des surtaxes réciproques. Ce report renforce l’idée que les menaces de Donald Trump visent avant tout à obtenir des concessions de ses partenaires économiques.

Pétrole : le retour à la normale

Avec le cessez-le-feu, le cours du baril a presque retrouvé cette semaine son niveau d’avant-guerre entre Israël et l’Iran. Il a perdu près de 13 % de sa valeur, le baril de Brent s’échangeant à 68 dollars vendredi 27 juin. La baisse du cours du pétrole est également imputable à l’augmentation de la production, avec la fin de l’accord de régulation de l’OPEP+ et la montée en puissance de la production américaine.

L’once d’or, avec l’atténuation des tensions, s’est repliée, perdant près de 4 % sur la semaine. Le bitcoin a, en revanche, gagné plus de 3 % et s’est rapproché de son record (111 900 dollars atteint le 22 mai dernier). La cryptoactif est toujours porté par les achats d’ETF.

Le tableau de la semaine des marchés financiers

| Résultats 27 juin 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |

| CAC 40 | 7 691,55 | +0,89 % | 7 543,18 | 7 380,74 |

| Dow Jones | 43 819,27 | +3,31 % | 37 689,54 | 42 544,22 |

| S&P 500 | 6 173,07 | +2,80 % | 4 769,83 | 5 881,63 |

| Nasdaq Composite | 20 273,46 | +3,66 % | 15 011,35 | 19 310,79 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 24 000,27 | +2,71 % | 16 751,64 | 19 909,14 |

| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 798,91 | +0,11 % | 7 733,24 | 7 451,74 |

| Eurostoxx 50 | 5 325,64 | +1,65 % | 4 518,28 | 4 895,98 |

| Nikkei 225 (Japon) | 40 150,79 | +3,98 % | 33 464,17 | 39 894,54 |

| Shanghai Composite | 3 424,23 | +1,09 % | 2 974,93 | 3 351,76 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,261 % | +0,015 pt | +2,558 % | +3,194 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,587 % | +0,067 pt | +2,023 % | +2,362 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +4,261 % | -0,114 pt | +3,866 % | +4,528 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,1703 | +1,90 % | 1,1060 | 1,0380 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 3 275,88 | -3,39 % | 2 066,67 | 2 613,95 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 68,40 | -11,92 % | 77,13 | 74,30 |

| Cours du Bitcoin en dollars | 107 131,81 | +3,21 % | 38 252,54 | 93 776,61 |

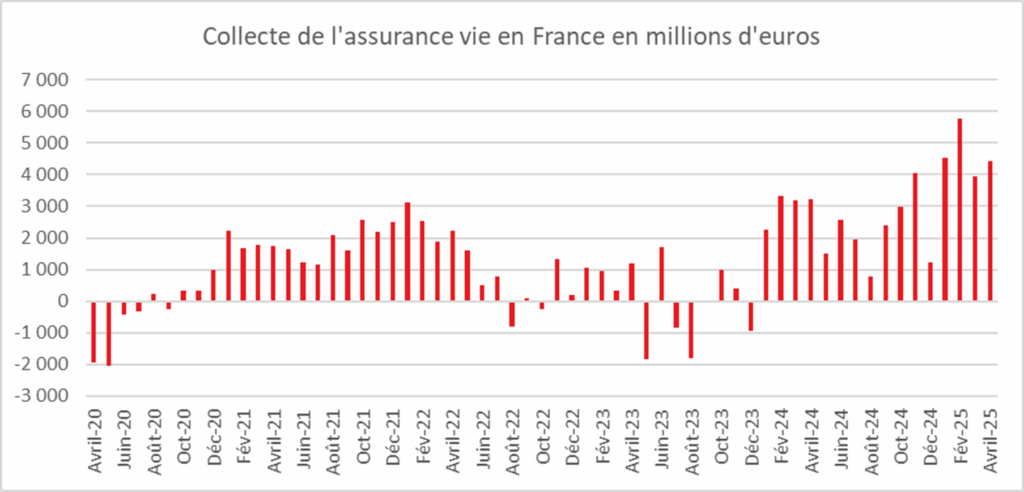

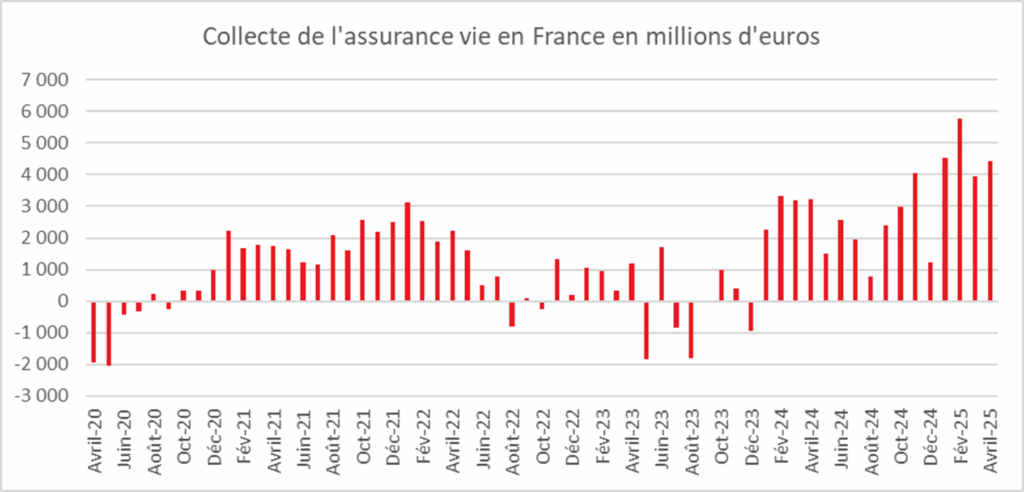

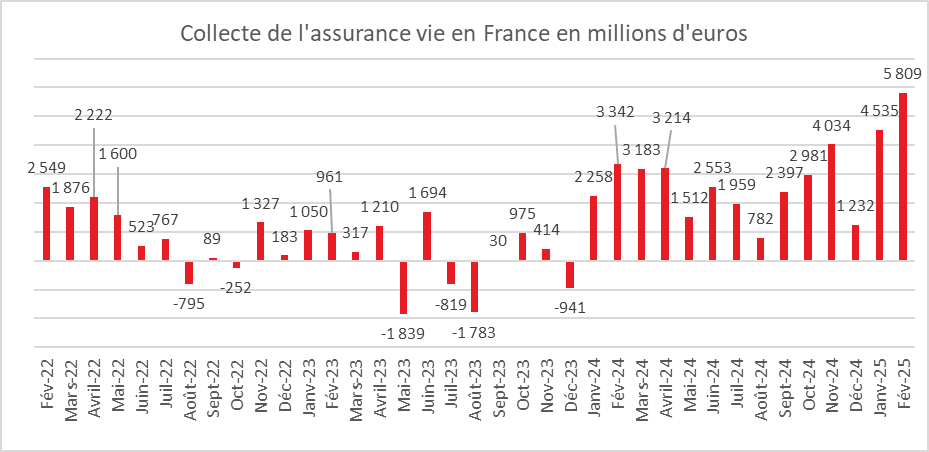

L’assurance vie en plein boom

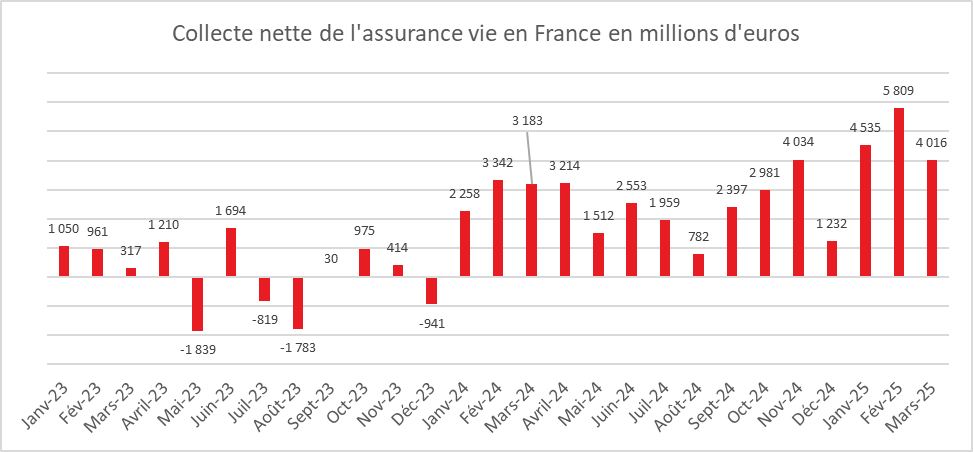

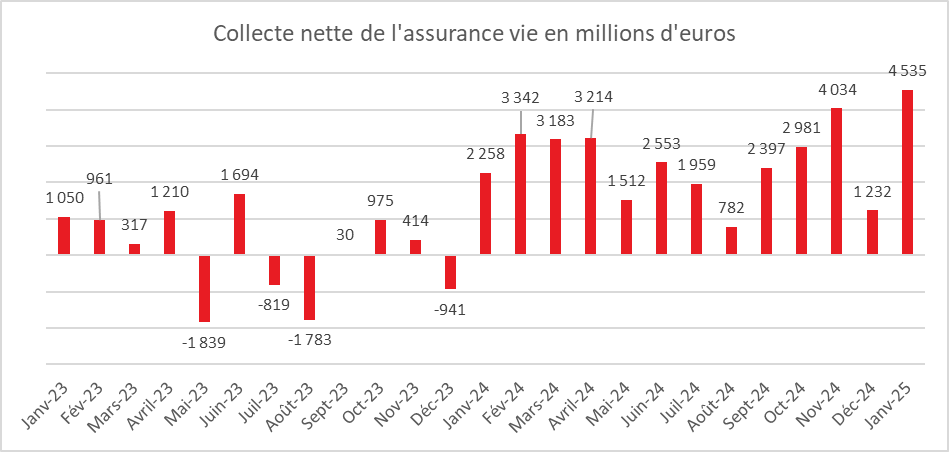

Cette année, en mai, les Français sont restés en mode épargne en privilégiant l’assurance vie qui bat une nouvelle fois un record d’encours. Depuis le début de l’année, il y a indéniablement un moment « assurance vie ».

Un mois de mai exceptionnel

Le mois de mai est traditionnellement peu porteur pour l’assurance vie. Les jours fériés et les longs week-ends qui en résultent n’incitent pas aux versements. En moyenne, sur ces dix dernières années (2015 – 2024), la collecte nette du mois de mai est de 580 millions d’euros. Néanmoins, les décollectes y sont assez rares. Depuis 1997, trois décollectes ont été enregistrées en mai :

- 2023 : -1,839 milliard d’euros ;

- 2020 : -2,047 milliards en plein covid ;

- 2012 : -1,711 milliard en pleine crise des dettes souveraines.

En 2025, l’assurance vie rompt avec cette tradition en enregistrant une collecte record de 3,8 milliards d’euros, son meilleur résultat depuis 16 ans. Pour le 4e mois consécutif, la collecte nette des supports en euros demeure positive.

Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit à +22,4 milliards d’euros, supérieure de +8,9 milliards d’euros à celle de 2024 sur la même période. La collecte nette est de 20,0 milliards d’euros pour les supports en unités de comptes (UC) et de 2,4 milliards d’euros pour les supports en euros.

Des cotisations brutes au plus haut

Au mois de mai, les cotisations d’assurance vie se sont élevées à 13,9 milliards d’euros, en hausse de +10 % par rapport à mai 2024.

Les fonds euros poursuivent leur remontée en puissance avec une augmentation de leur collecte de 13 % sur un an. Malgré la volatilité des marchés actions, la collecte des UC est en progrès de 4 %.

Depuis le début de l’année, les cotisations atteignent 80,2 milliards d’euros, en hausse de +3,2 milliards d’euros par rapport à la même période de l’année précédente. La collecte en supports en UC augmente de 8 % et celle en fonds euros progresse plus de +2 %. La part des UC dans les cotisations s’établit à 35 % sur le mois et à 38 % depuis le début de l’année.

Des prestations en baisse

Les ménages réalisent peu de sorties de l’assurance vie. Les prestations sont en effet en baisse en s’établissant à 10,2 milliards d’euros au mois de mai en recul de 9 % par rapport à mai 2024. Elles continuent de reculer ce mois-ci sur les supports en UC (-15 %) et sur ceux en euros (-7 %).

Depuis le début de l’année, les prestations s’établissent à 57,8 milliards d’euros, en baisse de -9 %. Ce recul concerne aussi bien les supports en euros (-4,3 milliards d’euros, soit −8 %) que les supports en UC (-1,4 milliard d’euros, soit -12 %).

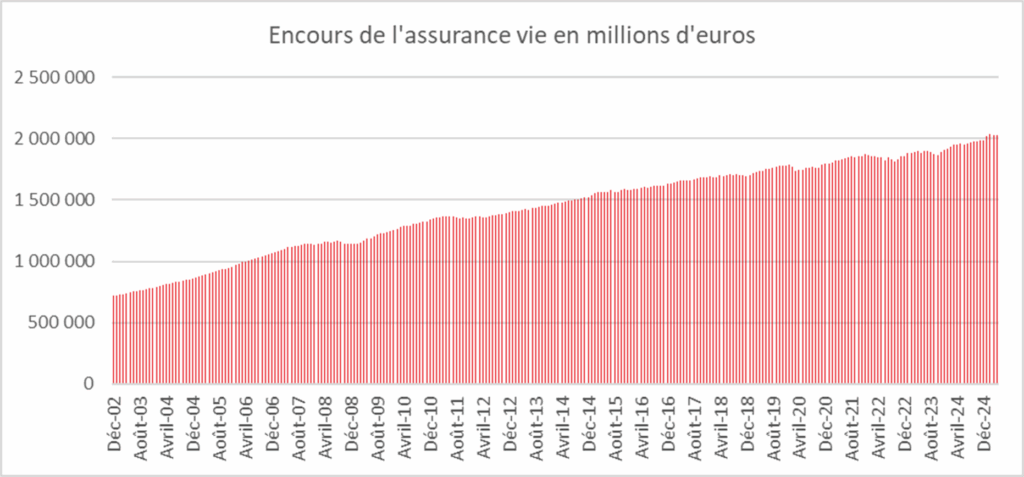

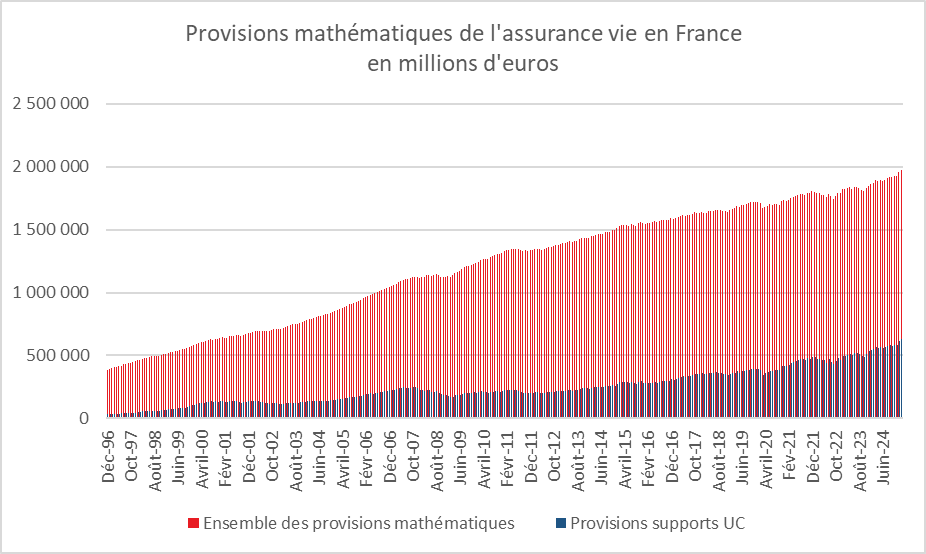

Un encours record

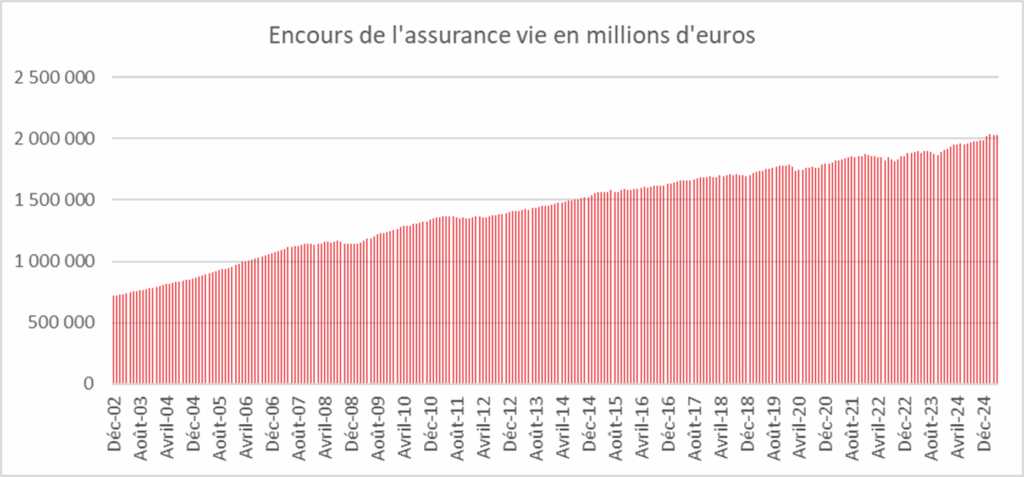

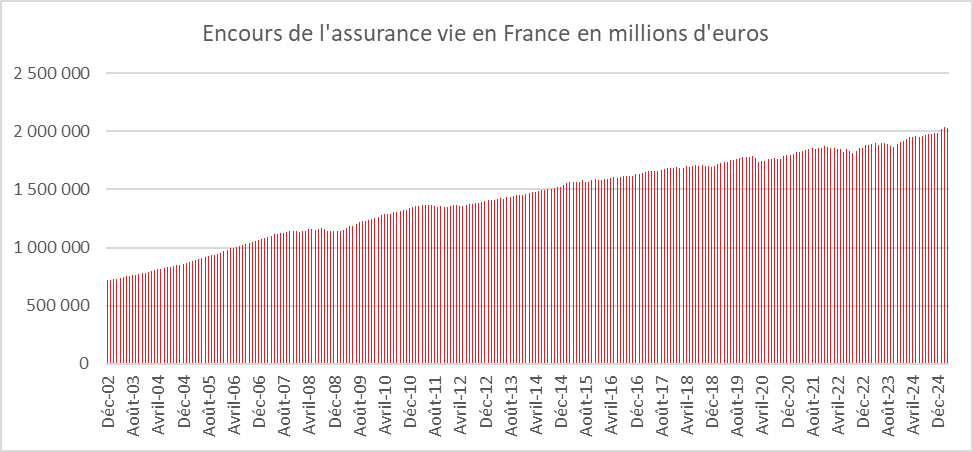

L’encours de l’assurance s’élevait fin mai à 2049 milliards d’euros contre 2028 milliards d’euros fin avril en hausse de près de 5 % sur un an.

L’assurance vie : « the place to be »

L’assurance vie porte bien son nom de placement préféré des Français. Il profite pleinement du taux d’épargne élevé, 18,8 % du revenu disponible brut au premier trimestre 2025. Le taux d’épargne financière approche désormais 10 %, contre moins de 5 % au quatrième trimestre 2019, avant la crise sanitaire. Il bénéficie du moindre attrait de l’épargne réglementée et des dépôts à terme, pénalisés par la baisse de leur rendement. L’attractivité des fonds euros est en hausse avec des rendements moyens autour de 2,6 % avant impôt. L’assurance vie devrait continuer sur sa lancée dans les prochains mois. Les incertitudes sur les retraites et les inquiétudes liées aux déficits publics devraient conduire au maintien d’un fort volant de cotisations en faveur de l’assurance vie.

Les PER assurantiels : au-dessus de 100 milliards d’euros d’encours

Dans un contexte anxiogène en ce qui concerne l’avenir des régimes de retraite par répartition, sur les douze derniers mois, plus d’un million d’assurés ont souscrit un nouveau PER. Près d’un milliard d’euros de cotisations a été enregistré en mai. La collecte nette s’est élevé toujours en mai à 581 millions d’euros, en hausse de +6 %, soit +30 millions d’euros par rapport à mai 2024.

À fin mai, les PER assurantiels comptabilisaient 7,3 millions d’assurés pour un encours de 100,0 milliards d’euros, dont 44 % correspondent à des UC.

Dette publique française : 114% du PIB

Au premier trimestre 2025, la dette publique a progressé de 40,5 milliards d’euros pour atteindre 114,0 % du PIB contre 113,2 % au quatrième trimestre 2024.

Au premier trimestre 2025, la contribution de l’État à la dette publique augmente de 36,7 milliards d’euros, après une baisse de 3,7 milliards d’euros au trimestre précédent. La contribution des organismes divers d’administration centrale (Odac) à la dette diminue légèrement (-0,1 milliard d’euros après +1,1 milliard d’euros au trimestre précédent). La contribution des administrations de sécurité sociale (Asso) à la dette publique augmente (+3,3 milliards d’euros, après -5,5 milliards d’euros au trimestre précédent).

Au premier trimestre 2025, la dette publique des administrations publiques locales augmente de 0,6 milliard d’euros, après +11,9 milliards d’euros au trimestre précédent. Les régions s’endettent (+2,0 milliards d’euros), de même que les organismes divers d’administration locale (+0,8 milliard d’euros dont +1,0 milliard d’euros pour Île-de-France Mobilités). À l’inverse, la dette des communes diminue (-1,6 milliard d’euros), comme celle des départements (-0,6 milliard d’euros).

INSEE

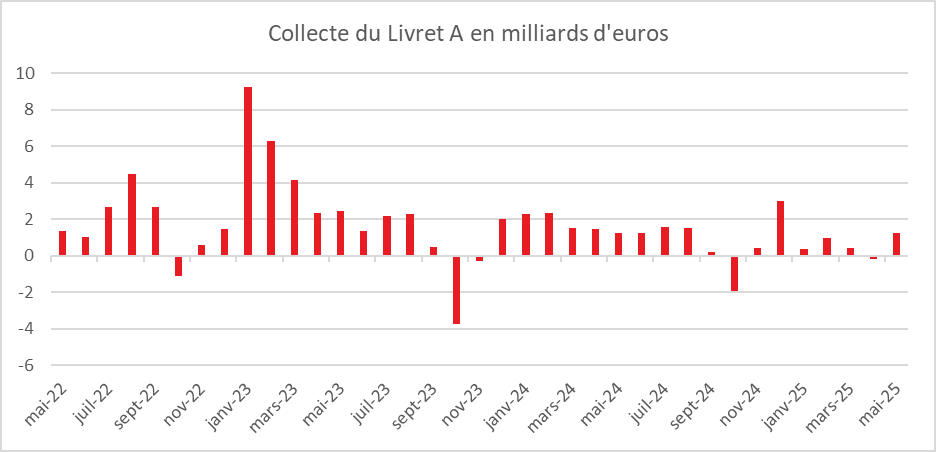

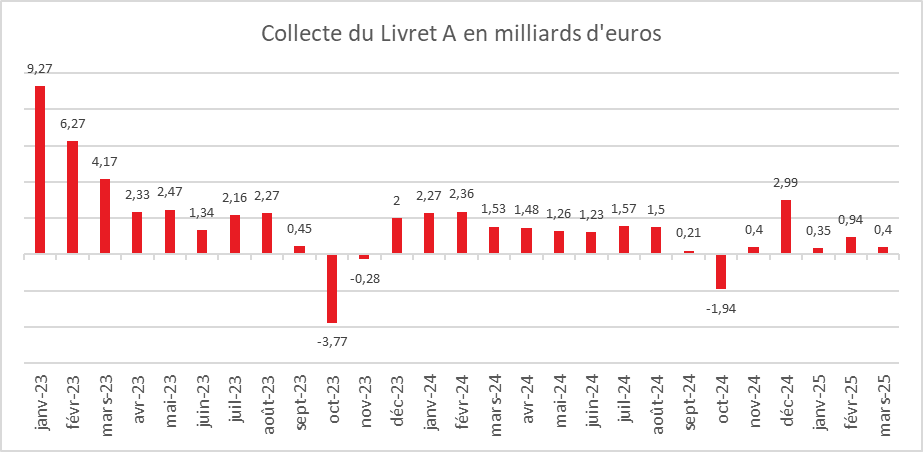

Livret A : le retour d’une collecte positive en mai – Le LDDS toujours dans le rouge

« Fais ce qu’il te plait en mai ». Les Français ont épargné avec modération durant le printemps sur leurs produits réglementés. Si le Livret A a renoué avec une collecte positive, tel n’est pas le cas pour le Livret d’Epargne Populaire. Sur fond de forte épargne, les produits réglementés digèrent toujours la baisse de son rendement du 1er février dernier, rendement qui pourrait, à nouveau, baisser le 1er août prochain.

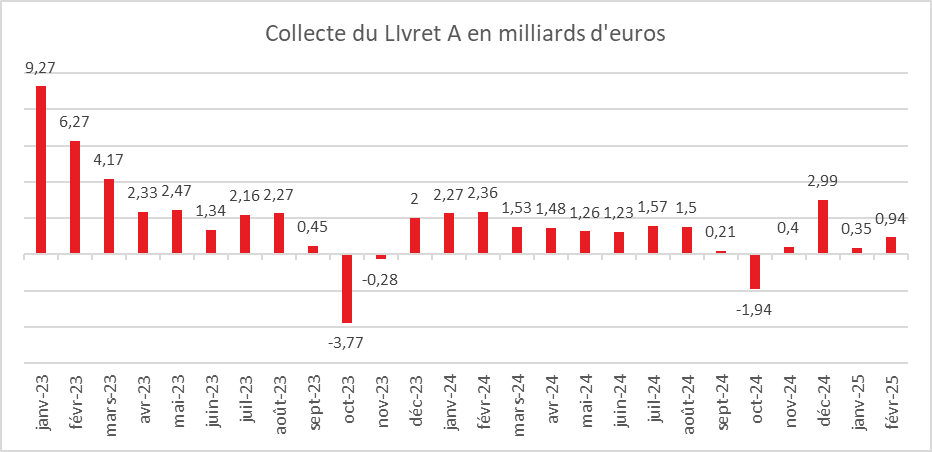

Livret A : le retour d’une collecte positive

Après une décollecte de 200 millions d’euros au mois d’avril, le Livret A renoué avec une collecte positive au mois de mai avec +1,22 milliard d’euros. Celle-ci demeure néanmoins inférieure à celle de 2024 (1,26 milliard d’euros) et à la moyenne de ces dix dernières années (1,4 milliard d’euros). Depuis 2009, le premier produit d’épargne des ménages a connu quatre décollectes en mai (2015 : -0,44 milliard d’euros ; 2014 : – 0,09 milliards d’euros ; 2010 : -0,31 milliard d’euros et 2009 : -1 milliard d’euros). La plus forte collecte en mai a été celle de 2020, 3,98 milliards d’euros, à la fin du premier confinement.

Sur les cinq premiers mois de l’année 2025, la collecte atteint seulement 2,76 milliards d’euros contre 8,91 milliard d’euros sur la même période de 2024. La normalisation du Livret A se poursuit après des années de collectes fastes. Mai est un mois charnière avec ses week-ends prolongés et l’arrivée des vacances. Il sépare la période d’épargne du début d’année de celle de la fin d’année marquée par un surcroit de dépenses. Le Livret A continue d’être affecté par l’effet taux. Les ménages redéployent une partie de leur épargne de précaution vers des produits de long terme comme l’assurance vie, qui connaît un net rebond depuis le début de l’année.

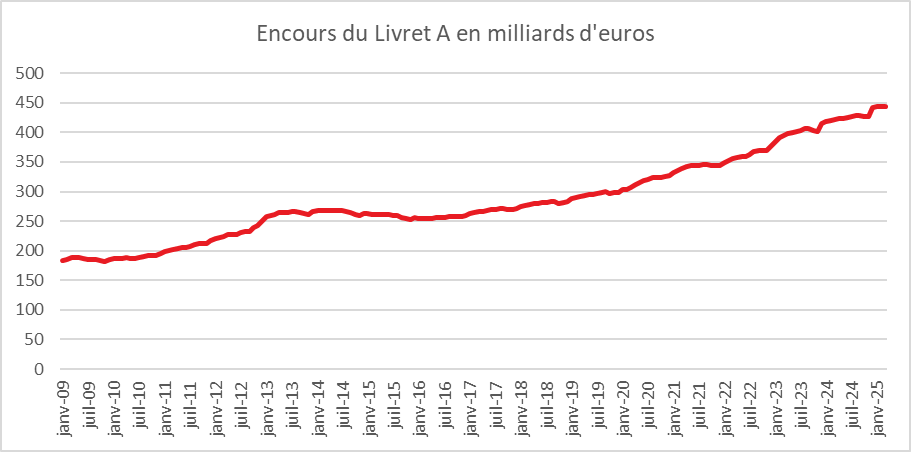

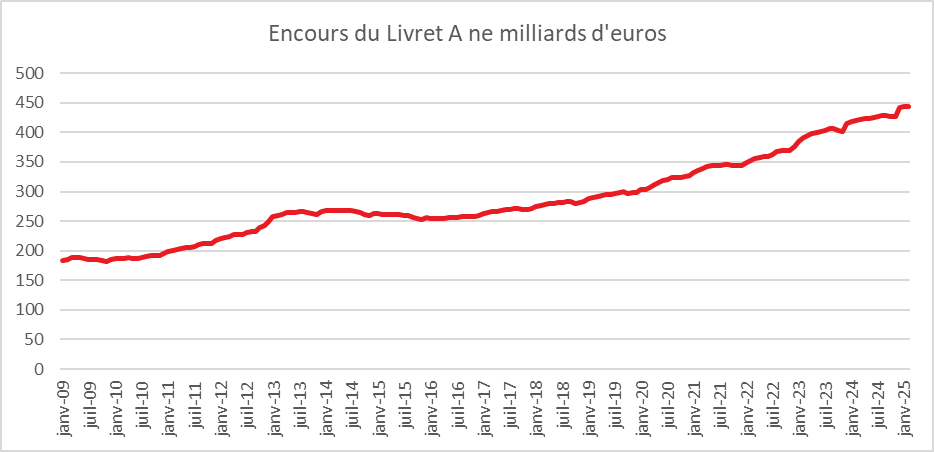

Cette normalisation n’est pas synonyme de crise de l’épargne réglementée, l’encours du Livret A battant un nouveau record à 445,3 milliards d’euros.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS)t

Le mois de mai réussit rarement au LDDS qui a accumulé, depuis 2009, neuf décollectes. La collecte moyenne y est faible, 387 millions d’euros entre 2015 et 2024. En 2025, pas de décollecte mais une collecte de 660 millions d’euros, deux fois supérieur à la moyenne décennale. Cette collecte est identique à celle de 2024.

Sur les cinq premiers mois de l’année, la collecte pour le LDDS se monte à 2,78 milliards d’euros contre 4,28 milliards d’euros en 2024 sur la même période. A noter, le LDDS collecte plus que le Livret A en 2025. Le LDDS épouse plus finement que le Livret A l’évolution du budget des ménages. Cette corrélation s’explique par le fait que le LDDS est plus souvent associé au compte courant des ménages que le Livret A. Les Français mettent leurs gains de pouvoir d’achat plus facilement sur un LDDS, gains qui pourront être utilisés durant les vacances. Le Livret A est un produit plus « épargne ».

L’encours du LDDS atteint en mai 2025, 163,3 milliards d’euros, un nouveau record.

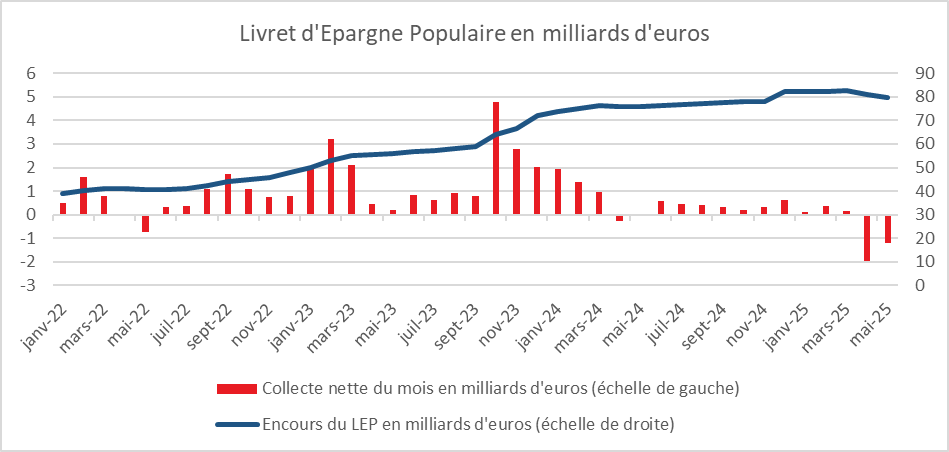

Le Livret d’Épargne Populaire (LEP) : toujours en recul forte décollecte sur fond de régularisation

Le LEP enregistre, en mai, sa deuxième décollecte successive avec –1,19 milliard d’euros. En avril, la décollecte avait atteint un niveau important, -1,96 milliard d’euros. Déjà en 2024, le LEP avait connu un résultat négatif de -0,04 milliard d’euros.

Les ménages à revenus modestes ont puisé dans leur épargne pour faire face à leurs dépenses, sachant que par ailleurs le mois de mai a pu enregistrer la fin des régularisations au titre du contrôle du plafond de revenus.

La collecte cumulée sur les cinq premiers mois de l’année est négative de -2,55 d’euros, contre une collecte positive de 3,99 milliards sur la même période en 2024.

L’encours du LEP s’établit ainsi, fin mai, 79,6 milliards d’euros, 80,8 milliards d’euros fin avril

Le taux du Livret A : 1,6 à 1,7 le 1er août 2025

Compte tenu du taux ester et du taux d’inflation, le taux du Livret A pourrait passer de 2,4 à 1,6/1,7 % le 1er août prochain. Le taux d’inflation des 6 derniers mois devrait, en effet, être proche de 1 % et le taux ester est passé 2,922 à 1,924 % sur le semestre. Le taux moyen du taux ester est du 1er janvier au 15 juin de 2,44 %.

Dans une optique de baisse des taux du crédit et de relance de la consommation, il est fort probable que le Ministre de l’Economie suive la recommandation du Gouverneur de la Banque de France, ce dernier se rangeant derrière l’application de la formule. Avec un taux de 1,6/1,7 %, le gouvernement pourra indiquer que le rendement réel est positif d’un point ce qui est élevé par rapport aux années précédentes.

Le taux du LEP pourrait passer de son côté, en appliquant la formule de 3 à 2,2 % (taux du Livret A +0,5 point) mais depuis deux ans, le gouvernement ne respecte pas totalement cette dernière. Un taux à 2,5% est assez probable.

CDC

CDC

Le Coin des Epargnants du 20 juin 2025 : en attendant Donald Trump….

Les marchés suspendus à la décision de Donald Trump

Les investisseurs tentent de croire à une sortie négociée du conflit en Iran. La décision de Donald Trump de ne pas trancher a été perçue comme une volonté de laisser du temps à la diplomatie. Après avoir accusé le coup avec l’intervention israélienne, les investisseurs cherchent à se rassurer. Le début du mois de juillet devrait être tendu avec l’arrivée à échéance des ultimatums en matière de négociations commerciales et concernant l’Iran.

Le CAC 40 a une nouvelle fois perdu du terrain cette semaine, en cédant plus de 1 % et en repassant sous les 7 600 points. L’indice parisien reste pénalisé par le recul des valeurs du luxe. Tous les grands indices ont enregistré un repli. Le S&P 500 a perdu près de 1,5 % sur la semaine et le Nasdaq près de 1,3 %.

Dans un environnement de tensions internationales, les obligations souveraines jouent leur rôle de valeur refuge, provoquant une baisse des taux d’intérêt. L’or est en hausse, sans pour autant battre son record.

Sur le front du pétrole, la volatilité a également été de mise cette semaine. Avec le retour de l’espoir d’une négociation, le prix du baril de Brent, qui sert de référence mondiale, s’est détendu en fin de semaine à 76,4 dollars, tout en restant supérieur de plus de 20 % à son niveau de début juin. Le prix du baril pourrait s’envoler en cas de blocage du détroit d’Ormuz, par lequel transite 20 % du pétrole mondial.

La Fed en mode attentiste

Guerre commerciale, guerre en Iran : la Réserve fédérale américaine avait toutes les raisons de ne pas modifier ses taux directeurs. Lors de sa réunion du 18 juin, elle a, sans surprise, maintenu le statu quo, laissant ses taux entre 4,25 % et 4,50 % pour la quatrième fois consécutive. Certes, au cours des quatre derniers mois, l’inflation a progressé moins vite que prévu et s’est établie à 2,8 % au mois de mai. L’indice PCE, qui mesure les prix des dépenses de consommation personnelle — indice clé pour la Fed — se rapproche de plus en plus de la cible de 2 % que s’est fixée la banque centrale.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a souligné lors de la conférence de presse qui s’est tenue après la réunion du comité de politique monétaire que « les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump, d’au moins 10 % sur l’ensemble des produits entrant dans le pays, vont pousser les prix à la hausse et peser sur l’activité économique ». La Fed estime pour l’instant que la hausse des prix devrait atteindre 3 % en 2025, contre 2,87 % dans ses prévisions de mars. Le président de la Fed a mentionné que « l’inflation des biens a légèrement augmenté. Nous nous attendons à ce que cela se poursuive au cours de l’été ». Pour le moment, Jerome Powell refuse d’obéir aux injonctions présidentielles. Donald Trump a demandé, au début du mois de juin, une baisse d’un point des taux directeurs. « Tant que le marché du travail reste en l’état et que l’inflation diminue, la bonne chose à faire est de maintenir les taux inchangés », considère le président de la Réserve fédérale. Ce dernier opte pour la prudence. Il attend de constater les résultats économiques de la politique de Donald Trump pour infléchir la sienne.

Le tableau de la semaine des marchés financiers

| Résultats 20 juin 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |

| CAC 40 | 7 589,66 | -1,07 % | 7 543,18 | 7 380,74 |

| Dow Jones | 42 206,82 | -1,81 % | 37 689,54 | 42 544,22 |

| S&P 500 | 5 967,84 | -1,43 % | 4 769,83 | 5 881,63 |

| Nasdaq Composite | 19 447,41 | -1,26 % | 15 011,35 | 19 310,79 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 23 326,60 | -0,73 % | 16 751,64 | 19 909,14 |

| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 774,65 | -0,86 % | 7 733,24 | 7 451,74 |

| Eurostoxx 50 | 5 233,58 | -1,18 % | 4 518,28 | 4 895,98 |

| Nikkei 225 (Japon) | 38 403,23 | +0,50 % | 33 464,17 | 39 894,54 |

| Shanghai Composite | 3 359,90 | -0,75 % | 2 974,93 | 3 351,76 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,246 % | -0,010 pt | +2,558 % | +3,194 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,513 % | -0,021 pt | +2,023 % | +2,362 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +4,375 % | -0,047 pt | +3,866 % | +4,528 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,1533 | +0,71 % | 1,1060 | 1,0380 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 3 369,65 | +1,38 % | 2 066,67 | 2 613,95 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 76,67 | +2,53 % | 77,13 | 74,30 |

| Cours du Bitcoin en dollars | 104 220,50 | -1,40 % | 38 252,54 | 93 776,61 |

Le coin des épargnants du 14 juin 2025 : bruits de bottes

La semaine financière a été dominée par le choc géopolitique au Moyen-Orient, avec l’attaque israélienne contre l’Iran. À la clef : tensions sur le pétrole, aversion au risque sur les marchés actions, et un retour de l’incertitude stratégique dans les prévisions économiques.

L’attaque israélienne contre l’Iran, vendredi 13 juin, a créé une onde de choc sur l’ensemble des places financières. Les États-Unis avaient été avertis de l’imminence de cette attaque, Donald Trump ayant annoncé jeudi 12 la réduction du personnel diplomatique dans la région. Tsahal a lancé son opération « Nations de lions », en frappant Téhéran et des cibles liées au programme nucléaire dans différentes régions de l’Iran. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a annoncé que l’opération militaire visait à repousser « la menace iranienne pour la survie même d’Israël ». Cette opération devrait, selon les autorités israéliennes, durer autant de jours qu’il sera nécessaire pour éliminer cette menace. Par ailleurs, Tsahal a tué le commandant des Gardiens de la Révolution, Hossein Salami ; des scientifiques nucléaires auraient également été tués. L’Iran a promis de répondre à cette attaque, faisant craindre l’ouverture d’un conflit de grande envergure au Moyen-Orient. L’Iran a répliqué vendredi soir en utilisant notamment des missiles balistiques. Malgré le Dôme de fer, plusieurs bâtiments ont été touchés.

La grande majorité des États, dont la France et l’Allemagne, ont appelé à la retenue après le déclenchement des frappes par Israël. De l’ONU à Londres, en passant par Paris, tous redoutent une escalade pouvant mener à l’ouverture d’un conflit majeur. Néanmoins, Donald Trump ne joue pas la carte de l’apaisement. Dans un post sur son réseau Truth Social, le président américain a rappelé avoir « donné à l’Iran un ultimatum de 60 jours il y a deux mois pour conclure un accord. Ils auraient dû le faire ! Aujourd’hui, c’est le jour 61. » Le gouvernement de Netanyahou entend poursuivre les opérations militaires jusqu’à l’éradication des capacités nucléaires de l’Iran, voire jusqu’à la chute du régime.

Avec le déclenchement de l’attaque israélienne, les indices actions des grandes places financières ont connu une baisse immédiate vendredi 13 juin, et le prix du pétrole a gagné plus de 10 %. Les valeurs des compagnies aériennes, comme Air France, ont fortement reculé (–4,74 % vendredi 13 pour la compagnie franco-néerlandaise et –10 % sur la semaine). Le CAC 40 a reculé de 1,65 % sur la semaine, et le DAX allemand de près de 3,5 %. Le S&P 500 américain a diminué de près de 0,4 % sur la semaine. Le cours de l’or, sans surprise, est en hausse.

La semaine prochaine sera marquée par la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les taux directeurs devraient rester inchangés dans la fourchette actuelle de 4,25–4,5 % à l’issue de la réunion des 17 et 18 juin. À cette occasion, le comité présentera ses projections économiques et d’inflation.

Pétrole sous tension

Sur la semaine, le cours du baril de pétrole Brent a augmenté de 10 %, avec une hausse de plus de 6 % vendredi. Le baril s’échangeait vendredi soir contre 73 dollars. Le marché était, jusqu’à l’intervention militaire israélienne, déflationniste, avec l’engagement d’une guerre des prix au sein du cartel. La prime de risque sur le pétrole est supérieure à celles observées en avril et octobre 2024, lors des précédents incidents entre Israël et l’Iran, les investisseurs estimant que le risque d’embrasement est plus important que par le passé. Le baril de Brent n’avait plus atteint ce niveau depuis mars, avant le déclenchement de la guerre commerciale de Donald Trump. Avec la décision des pays exportateurs de pétrole, regroupés dans l’OPEP+, d’augmenter progressivement leur production, le baril était descendu aux alentours de 60 dollars, avant de se stabiliser ces dernières semaines entre 63 et 65 dollars. La baisse du cours du baril avait récemment conforté la désinflation.

Les investisseurs craignent que la poursuite des frappes israéliennes ne mette à mal la production iranienne, le pays étant le septième producteur mondial. Les autorités de Téhéran ont indiqué vendredi qu’aucune installation pétrolière n’avait été touchée. Les recettes pétrolières sont, pour l’Iran, indispensables. Elles ont atteint 67 milliards de dollars l’an dernier. Priver Téhéran de ces ressources est sans nul doute une tentation pour Israël afin d’affaiblir le régime. En moyenne, le pays a produit l’an dernier 3,26 millions de barils de brut, une production en augmentation de 13 % par rapport à 2023. La moitié de cette production est exportée, essentiellement vers la Chine. Les pays de l’OPEP ont la capacité de compenser l’arrêt de la production iranienne (soit 3 % de la production mondiale), avec néanmoins, à la clé, une hausse des cours.

Au-delà de la production pétrolière iranienne, les investisseurs sont attentifs à l’accès au détroit d’Ormuz, en partie contrôlé par l’Iran. Ce détroit est un passage stratégique pour les cargaisons de pétrole et de gaz du Moyen-Orient vers l’Asie et l’Europe. Téhéran a, par le passé, menacé de bloquer le trafic dans cette zone, même si le gouvernement n’a jamais mis ces menaces à exécution, sachant qu’il en serait la première victime. Plus de 20 % du pétrole mondial et du GNL transitent par ces routes. Le détroit d’Ormuz est notamment stratégique pour le Qatar, qui expédie son GNL vers les pays asiatiques. JP Morgan évalue que le blocage de cette voie d’accès au golfe Persique porterait le prix du pétrole brut à 130 dollars le baril. Le prix du gaz a fortement augmenté vendredi, en lien avec la crainte d’un tel blocage. Le TTF, principal indice européen, a augmenté de plus de 5 % ce vendredi, atteignant 38 euros le MWh.

Le tableau de la semaine des marchés financiers

| Résultats 13 juin 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |

| CAC 40 | 7 684,68 | -1,65 % | 7 543,18 | 7 380,74 |

| Dow Jones | 42 197,79 | -1,46 % | 37 689,54 | 42 544,22 |

| S&P 500 | 5 976,97 | -0,37 % | 4 769,83 | 5 881,63 |

| Nasdaq Composite | 19 406,83 | -0,63 % | 15 011,35 | 19 310,79 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 23 499,40 | -3,42 % | 16 751,64 | 19 909,14 |

| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 850,63 | +0,11 % | 7 733,24 | 7 451,74 |

| Eurostoxx 50 | 5 290,47 | -2,76 % | 4 518,28 | 4 895,98 |

| Nikkei 225 (Japon) | 37 834,25 | +1,03 % | 33 464,17 | 39 894,54 |

| Shanghai Composite | 3 377,00 | +0,40 % | 2 974,93 | 3 351,76 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,256 % | +0,013 pt | +2,558 % | +3,194 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,534 % | -0,038 pt | +2,023 % | +2,362 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +4,422 % | -0,061 pt | +3,866 % | +4,528 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,1558 | +1,49 % | 1,1060 | 1,0380 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 3 421,65 | +2,270 % | 2 066,67 | 2 613,95 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 73,32 | +11,49 % | 77,13 | 74,30 |

| Cours du Bitcoin en dollars | 105 697,60 | +0,57 % | 38 252,54 | 93 776,61 |

Le Coin des Epargnants du 6 juin 2025 – bataille d’ego

L’emploi américain résiste aux foucades présidentielles

L’économie des États-Unis a, en effet, créé 139 000 emplois au mois de mai. Certes, ce chiffre est inférieur à celui d’avril (147 000), mais il dépasse le consensus établi par Bloomberg, qui tablait sur 126 000 créations de postes. Le taux de chômage est resté stable à 4,2 % de la population active, comme prévu, tandis que le salaire horaire moyen a progressé de 3,9 % sur un an, soit le même rythme qu’en avril et 0,2 point au-dessus des attentes.

La semaine a été marquée par la forte chute de l’action Tesla, victime d’une dispute sans précédent entre Donald Trump et Elon Musk. Le titre a perdu 14,3 % le 5 juin avant de regagner du terrain le vendredi suivant, Wall Street voulant croire à une accalmie entre ces deux egos surdimensionnés. La querelle est née des critiques formulées par Elon Musk à l’encontre du projet de budget, qui risquerait de remettre en cause ses ambitions spatiales. En réaction, la Maison-Blanche a indiqué qu’elle était prête à annuler tous les contrats dont bénéficient les entreprises de Musk. Cette guerre d’egos n’a toutefois pas eu d’incidence sur le cours du bitcoin, qui demeure au-dessus de 100 000 dollars.

L’économie chinoise souffre, quant à elle, de la hausse des droits de douane imposés par Donald Trump. L’indice PMI manufacturier, calculé par le cabinet S&P Global et le média économique chinois Caixin, est tombé à son plus bas niveau depuis l’automne 2022. Il est repassé sous le seuil des 50 points, qui marque la frontière entre contraction et expansion de l’activité – une première depuis octobre 2024. Cette baisse s’explique en partie par des achats anticipés réalisés par les importateurs américains en février et mars.

Sur le front diplomatique, la tentative de décrispation entre Pékin et Washington ne convainc guère. La conversation d’hier entre Donald Trump et son homologue Xi Jinping, censée relancer les négociations commerciales, s’apparente davantage à un exercice de communication. Les marchés attendent encore des preuves tangibles. Les deux dirigeants sont convenus de poursuivre les discussions en vue de résoudre les différends sur les droits de douane et l’accès aux terres rares chinoises. L’entretien a entraîné une légère hausse des cours du pétrole, les investisseurs espérant un regain d’activité en Chine en cas d’accord commercial. Les pourparlers de paix entre la Russie et l’Ukraine, en revanche, restent dans l’impasse : Moscou exige, plus ou moins explicitement, la reddition de Kiev.

Dans ce contexte troublé, les indices actions sont restés relativement stables cette semaine, avec des progressions tournant autour de 1 %, à l’exception du Nasdaq, qui a gagné plus de 2 %. Les investisseurs demeurent relativement – voire étonnamment – confiants, estimant que la situation économique pourrait s’améliorer à moyen terme.

Une huitième baisse des taux pour la BCE

Jeudi 5 mai, la Banque centrale européenne (BCE) a décidé, pour la huitième fois consécutive, de réduire ses taux directeurs d’un quart de point. À compter du 11 juin, le taux de dépôt sera abaissé à 2 %, celui de la facilité de refinancement à 2,25 %, et celui de la facilité de prêt marginal à 2,4 %. Christine Lagarde a néanmoins précisé que cet allègement serait parmi les derniers envisagés. Elle a souligné que « au niveau actuel des taux d’intérêt, nous arrivons à la fin d’un cycle de politique monétaire qui répondait à des chocs cumulés, dont la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et la crise énergétique ».

L’inflation dans la zone euro se situe désormais dans la cible des 2 %. En mai, elle s’est établie à 1,9 % sur un an. Les économistes de la BCE anticipent une inflation de 2 % en 2025, de 1,6 % en 2026, et de 2 % en 2027. La hausse des droits de douane annoncée par l’administration Trump à l’encontre de l’Europe – bien que sa mise en œuvre soit suspendue – pèse déjà sur les perspectives de croissance, ce qui limite les pressions inflationnistes. Par ailleurs, l’appréciation de l’euro face au dollar réduit le coût des importations.

La baisse des taux directeurs devrait permettre une légère diminution des taux de crédit, favorisant ainsi l’investissement et le secteur de la construction. En contrepartie, la rémunération des dépôts à terme et des livrets d’épargne devrait continuer à baisser. Cette semaine, les taux souverains à 10 ans ont cependant légèrement progressé.

Procédure pour déficit excessif de la France en suspens

Le 4 juin, la Commission européenne a répondu à la France au sujet du plan présenté pour réduire les déficits publics dans le cadre de la procédure pour déficit excessif. Dans son avis, la Commission estime qu’au vu des éléments transmis, aucune mesure contraignante supplémentaire n’est actuellement justifiée. La procédure est ainsi mise « en suspens », sans pour autant être formellement « suspendue » à long terme. Cette annonce s’inscrit dans le prolongement de la décision de l’agence de notation S&P, qui a maintenu la note souveraine de la France. Le prochain rendez-vous budgétaire décisif sera l’adoption des projets de loi de finances pour 2026.

Le tableau de la semaine des marchés financiers

| Résultats 6 juin 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |

| CAC 40 | 7 804,87 | +0,87 % | 7 543,18 | 7 380,74 |

| Dow Jones | 42 762,62 | +1,17 % | 37 689,54 | 42 544,22 |

| S&P 500 | 6 000,35 | +1,49 % | 4 769,83 | 5 881,63 |

| Nasdaq Composite | 19 529,95 | +2,34 % | 15 011,35 | 19 310,79 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 24 304,46 | +1,56 % | 16 751,64 | 19 909,14 |

| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 837,91 | +0,73 % | 7 733,24 | 7 451,74 |

| Eurostoxx 50 | 5 430,17 | +1,39 % | 4 518,28 | 4 895,98 |

| Nikkei 225 (Japon) | 37 741,61 | +0,05 % | 33 464,17 | 39 894,54 |

| Shanghai Composite | 3 385,36 | +1,34 % | 2 974,93 | 3 351,76 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,243 % | +0,082 pt | +2,558 % | +3,194 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,572 % | +0,072 pt | +2,023 % | +2,362 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +4,483 % | +0,080 pt | +3,866 % | +4,528 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,1387 | +0,64 % | 1,1060 | 1,0380 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 3 329,69 | +1,00 % | 2 066,67 | 2 613,95 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 66,23 | +3,33 % | 77,13 | 74,30 |

| Cours du Bitcoin en dollars | 105 048,83 | +0,23 % | 38 252,54 | 93 776,61 |

Un label européen pour l’épargne

Jeudi 5 juin, sept États membres de l’Union européenne (France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Portugal, Luxembourg et Estonie) ont signé un accord en vue de la création du label Finance Europe, destiné aux produits d’épargne investis dans les entreprises européennes. D’autres pays sont susceptibles de rejoindre ce premier groupe.

Dans le cadre du processus d’unification des marchés de capitaux, les États signataires souhaitent orienter l’épargne des particuliers vers des produits finançant directement les entreprises, plutôt que de la laisser sur des comptes de dépôt ou des livrets. Le deuxième objectif est de réduire la part de l’épargne investie en dehors de l’Union européenne, en particulier aux États-Unis.

Le contexte est actuellement favorable aux placements en actions européennes. Les indices américains sont en recul depuis les annonces de Donald Trump sur les droits de douane, tandis que ceux du Vieux Continent progressent. Du 1er janvier au 5 juin, l’Eurostoxx 50 a gagné plus de 10 %, contre seulement 1,5 % pour le S&P 500.

L’obtention du label européen pour des produits financiers sera conditionnée au respect de plusieurs critères : un minimum de 70 % de l’actif investi en actions ou obligations d’entreprises européennes, cotées ou non cotées, ainsi qu’une durée minimale de détention de cinq ans. Ces produits sont censés bénéficier de l’enveloppe fiscale la plus avantageuse et la plus simple possible dans chaque pays où ils seront distribués.

Les États membres ont renoncé à créer un produit d’épargne commun, en raison de la complexité et de la longueur du processus, liées aux réglementations différentes d’un pays à l’autre. L’échec du Plan d’Épargne Retraite paneuropéen a sans doute conduit les gouvernements à privilégier l’option du label.

Le rapport Prodi avait déjà souligné la nécessité de réorienter l’épargne des ménages en Europe, où seulement un tiers des encours est placé en actions, contre près de la moitié aux États-Unis. À l’inverse, la moitié des placements européens sont liquides et garantis, contre 14 % outre-Atlantique. Une meilleure allocation de l’épargne serait un atout majeur pour l’économie européenne, d’autant que celle-ci est abondante : le taux d’épargne dépasse 13 % du revenu disponible brut, contre moins de 8 % aux États-Unis. Le stock d’épargne croît chaque année de plus de 1 000 milliards d’euros en Europe et atteignait, en 2024, plus de 35 000 milliards. Or, 20 % de cette épargne est investie à l’étranger. La popularité croissante des fonds indiciels, les ETF, majoritairement composés d’actifs américains, contribue à cette fuite de capitaux.

Rémunération de l’épargne de court terme orientée à la baisse

En avril 2025, la rémunération moyenne des encours de dépôts bancaires des ménages et des sociétés non financières (SNF) est son la Banque de France , en baisse de 2 points de base (pb) par rapport à mars 2025 et s’établit à 1,55 %. Le taux des livrets ordinaires était, en avril, de 0,84 %.

Les taux de rémunération sur les contrats nouveaux poursuivent par ailleurs leur repli pour les ménages comme pour les SNF, les baisses étant les plus marquées pour les dépôts à terme à moins de deux ans (-13 pb entre mars et avril pour les ménages et -18 pb pour les SNF).

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS

| Encours (Md€) | Taux de rémunération des dépôts | Contrats nouveaux (Mds€) | Taux de rémunération sur contrats nouveaux | |||||

| avr- 2025 (p) | avr- 2024 | mars- 2025 (r) | avr- 2025 (p) | avr- 2025 (p) | avr- 2024 | mars- 2025 (r) | avr- 2025 (p) | |

| Dépôts bancaires des Ménages et SNF | 2 588 | 1,88 | 1,57 | 1,55 | ||||

| dont Ménages | 1 874 | 1,89 | 1,62 | 1,61 | ||||

| dont : – dépôts à vue (b) | 544 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | ||||

| – livrets à taux réglementés (b,c) | 718 | 3,18 | 2,49 | 2,48 | ||||

| dont : livret A (b) | 403 | 3,00 | 2,40 | 2,40 | ||||

| – livrets ordinaires (b) | 218 | 0,92 | 0,85 | 0,84 | ||||

| – dépôts à terme <= 2 ans (d) | 81 | 3,65 | 2,86 | 2,79 | 13 | 3,65 | 2,35 | 2,22 |

| – dépôts à terme > 2 ans (d) | 101 | 2,19 | 2,35 | 2,33 | 2 | 3,34 | 2,55 | 2,55 |

| – plan d’épargne-logement | 212 | 2,61 | 2,63 | 2,63 | 0 | 2,23 | 1,74 | 1,74 |

| dont SNF | 714 | 1,85 | 1,44 | 1,39 | ||||

| dont : – dépôts à vue (b) | 490 | 0,79 | 0,58 | 0,56 | ||||

| – dépôts à terme <= 2 ans (d) | 148 | 4,15 | 3,16 | 3,10 | 42 | 3,87 | 2,55 | 2,37 |

| – dépôts à terme > 2 ans (d) | 76 | 3,57 | 3,47 | 3,44 | 3 | 3,66 | 2,94 | 2,81 |

| Pour mémoire : | ||||||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 4,50 | 2,65 | 2,40 | |||||

| Euribor 3 mois (e) | 3,89 | 2,44 | 2,25 | |||||

| Rendement du TEC 2 ans (e), (f) | 3,00 | 2,29 | 1,98 | |||||

| Rendement du TEC 5 ans (e), (f) | 2,80 | 2,80 | 2,55 | |||||

Données Banque de France

Notes :

– En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Outre les dépôts des ménages et des SNF, le taux de rémunération global intègre la rémunération des dépôts des autres secteurs détenteurs de monnaie (APU hors administration centrale, sociétés d’assurance, OPC non monétaires, entreprises d’investissement et organismes de titrisation)

c. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés

d. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

e. Moyenne mensuelle.

f. Taux de l’Échéance Constante 2 ans et 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

r. Données révisées.

p. Données provisoires.

Le Coin des Epargnants du 30 mai 2025 : les marchés en mode résilience

Après avoir encaissé, en avril, la tempête des droits de douane américains, les marchés se sont ressaisis au cours du mois de mai. La hausse des indices actions a été obtenue malgré les sautes d’humeur, plus ou moins calculées, du locataire de la Maison-Blanche. Ordres et contre-ordres se sont multipliés, visant tour à tour différentes cibles. L’Europe et la Chine ont été alternativement dans le viseur du président Donald Trump. Pour compliquer encore la donne et accroître les incertitudes, la justice américaine s’est immiscée dans le débat en contestant le droit du président à modifier les tarifs douaniers par décret.

Le CAC 40 reste à la traîne des autres grands indices. Il a progressé de 2 % en mai, contre une hausse de près de 7 % pour le DAX allemand. L’EuroStoxx 50 a, de son côté, enregistré une hausse de 4 %. Sur le même mois, le Nasdaq a bondi de plus de 8 %, et le S&P 500 de près de 6 %.

Le bitcoin, après un mois d’avril difficile, a enregistré une hausse de plus de 10 %, lui permettant de battre de nouveaux records. Il a terminé le mois autour de 105 000 dollars.

Sur le front de la guerre commerciale, Donald Trump a accusé Pékin d’avoir « totalement violé » les termes de leur accord commercial, sans en préciser les motifs. Le secrétaire au Trésor a, le jeudi 29 mai, souligné que les négociations entre les deux puissances mondiales étaient « un peu dans l’impasse », suggérant que les deux chefs d’État pourraient reprendre la main.

Imbroglio juridico-commercial

Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur l’intérêt, pour les partenaires commerciaux des États-Unis, de s’engager dans des négociations, étant donné que la justice américaine arbitre la légalité des décisions présidentielles en matière de droits de douane. En quelques heures, la situation s’est complexifiée. Un jour seulement après que des juges ont bloqué la majorité des barrières douanières décidées par Washington, la cour d’appel a accordé à l’administration un sursis dans l’attente d’un jugement sur le fond. Donald Trump ne se considère pas battu. Peter Navarro, son conseiller commercial, a ainsi souligné que « même si nous perdons, nous procéderons autrement ». La Maison-Blanche espère obtenir gain de cause devant la Cour suprême. Par ailleurs, selon le Wall Street Journal, l’équipe présidentielle prépare un nouveau texte, fondé sur le Trade Act de 1974, visant à imposer des surtaxes allant jusqu’à 15 % sur une large gamme de produits importés, et cela pour une durée de 150 jours. D’autres dispositifs législatifs susceptibles d’autoriser une action présidentielle en matière commerciale pourraient également être mobilisés.

Malgré la menace des droits de douane, l’inflation ralentit aux États-Unis. L’indice des prix PCE, baromètre d’inflation préféré de la Réserve fédérale, n’a augmenté que de +0,1 % en avril pour sa composante « core » (hors alimentation et énergie), soit une hausse annuelle de 2,5 %, la plus faible depuis plus de quatre ans (contre 2,7 % en mars). Ce ralentissement de l’inflation est attribuable au coup de frein de la consommation, pourtant moteur essentiel de la croissance américaine. Les dépenses de consommation réelle n’ont progressé que de 0,1 % en avril, contre +0,7 % en mars. Cette prudence accrue des ménages s’est traduite par une augmentation du taux d’épargne, passé de 4,3 % à 4,9 % en un mois, atteignant son plus haut niveau depuis près d’un an. Dans le même temps, les importations américaines de marchandises ont chuté de 19,8 % entre mars et avril, les importateurs ayant anticipé leurs achats en début d’année pour contourner les hausses de droits de douane.

Après les droits de douane, les impôts

Après les surtaxes commerciales, les États-Unis ont décidé d’activer le levier fiscal pour obtenir des concessions de leurs partenaires, en premier lieu de l’Europe. Les élus républicains du Congrès ont introduit, dans le projet de loi de finances, un mécanisme de rétorsion contre les pays aux pratiques fiscales jugées « injustes ».

L’Union européenne est directement visée, tout comme le Royaume-Uni, le Canada ou encore l’Australie. Sont notamment en cause la taxe sur les services numériques et les mesures instaurant une imposition minimale des multinationales. La France est en première ligne, accusée d’avoir mis en œuvre à la fois une taxe GAFAM sur les grandes plateformes numériques et l’impôt minimum effectif négocié dans le cadre de l’OCDE, transposé via une directive européenne.

Les États-Unis ont ainsi décidé d’appliquer, dès l’an prochain, une taxe supplémentaire sur les revenus américains perçus par des entités françaises, britanniques ou australiennes. Cette surtaxe démarrera à 5 %, augmentant de cinq points par an jusqu’à un plafond de 20 %. Son assiette est large : du simple actionnaire d’Apple aux gouvernements étrangers eux-mêmes, en passant par les filiales de multinationales. Elle s’ajoutera aux impôts déjà en vigueur — qu’il s’agisse de l’impôt sur les sociétés, des taxes sur les dividendes ou sur les redevances. Jusqu’à 80 % des investissements étrangers aux États-Unis pourraient être concernés.

Cette mesure risque de réduire l’attractivité du marché américain pour les investisseurs européens, alors même que les États-Unis ont besoin de capitaux étrangers pour financer leurs investissements. Elle pourrait également peser sur les cours des actions américaines. Enfin, elle entre en contradiction directe avec la volonté affichée de Donald Trump de faire revenir les capitaux étrangers pour réindustrialiser le pays. La taxation de ces flux pourrait dissuader de nombreuses entreprises d’investir outre-Atlantique.

Le tableau de la semaine des marchés financiers

| Résultats 30 mai 2025 | Évolution sur une semaine | Résultats 29 déc. 2023 | Résultats 31 déc. 2024 | |

| CAC 40 | 7 751,89 | +0,23 % | 7 543,18 | 7 380,74 |

| Dow Jones | 42 270,07 | +1,66 % | 37 689,54 | 42 544,22 |

| S&P 500 | 5 911,69 | +1,54 % | 4 769,83 | 5 881,63 |

| Nasdaq Composite | 19 113,77 | +1,83 % | 15 011,35 | 19 310,79 |

| Dax Xetra (Allemagne) | 23 997,48 | +1,60 % | 16 751,64 | 19 909,14 |

| Footsie 100 (Royaume-Uni) | 8 772,38 | +0,62 % | 7 733,24 | 7 451,74 |

| Eurostoxx 50 | 5 366,59 | +0,76 % | 4 518,28 | 4 895,98 |

| Nikkei 225 (Japon) | 37 965,10 | +1,91 % | 33 464,17 | 39 894,54 |

| Shanghai Composite | 3 347,49 | -1,01 % | 2 974,93 | 3 351,76 |

| Taux OAT France à 10 ans | +3,161 % | -0,102 pt | +2,558 % | +3,194 % |

| Taux Bund allemand à 10 ans | +2,500 % | -0,071 pt | +2,023 % | +2,362 % |

| Taux Trésor US à 10 ans | +4,403 % | -0,096 pt | +3,866 % | +4,528 % |

| Cours de l’euro/dollar | 1,1364 | +0,19 % | 1,1060 | 1,0380 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 3 291,06 | -0,89 % | 2 066,67 | 2 613,95 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 63,92 | -1,66 % | 77,13 | 74,30 |

| Cours du Bitcoin en dollars | 104 088,62 | -2,42 % | 38 252,54 | 93 776,61 |

L’épargne financière au sommet au 1er trimestre 2025

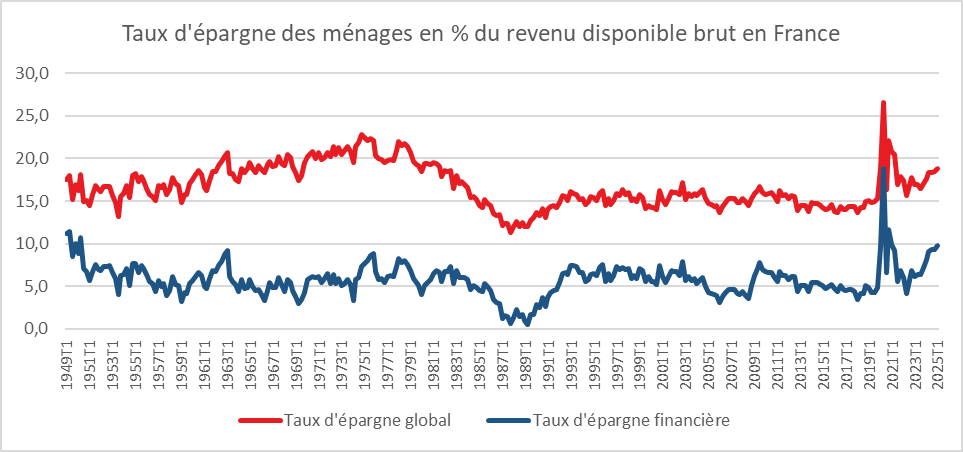

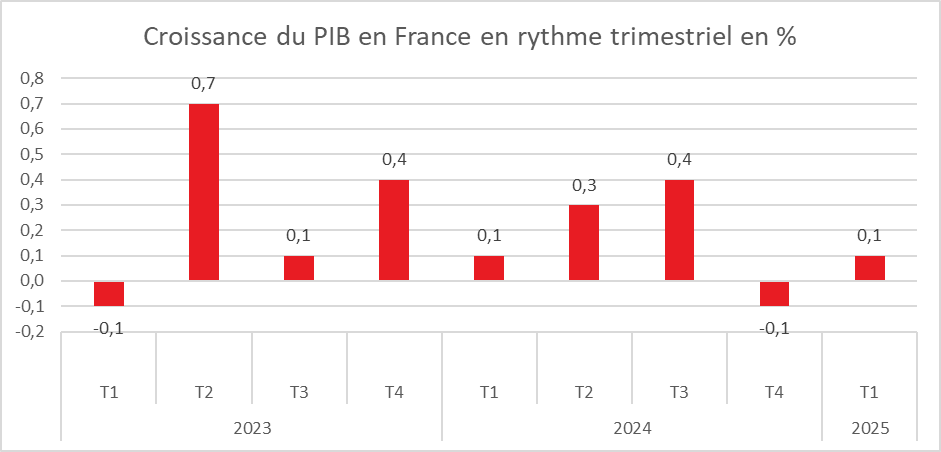

Le taux d’épargne des ménages s’est élevé, selon l’INSEE, en France au premier trimestre 2025 à 18,8 % du revenu disponible brut (RDB), en hausse de 0,3 point par rapport au dernier trimestre 2024. Hors période Covid, il faut remonter au troisième trimestre 1981 pour constater un taux d’épargne plus élevé.

Le taux d’épargne des ménages n’a, en France, pas retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire (15 %). La succession de chocs — Covid, guerre en Ukraine, vague inflationniste, crise politique (dissolution), retour de Donald Trump — explique en partie cette propension à l’épargne. Le faible niveau de confiance des ménages ne les incite pas à consommer. Le montant élevé du déficit public conduit, par ailleurs, les ménages à épargner par crainte d’une augmentation des prélèvements (effet Ricardo-Barro ou équivalence ricardienne).

La désinflation n’a pas modifié le comportement des Français, pas plus que la hausse de leurs revenus. Au premier trimestre 2025, leur pouvoir d’achat a augmenté de 0,3 % (+0,1 % par unité de consommation). Dans le même temps, les ménages ont réduit leur consommation de 0,2 %, entraînant une hausse du taux d’épargne. C’est l’épargne financière qui bénéficie de cette progression, passant de 9,3 % à 9,8 % du revenu disponible brut entre le dernier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025. Il faut remonter à 1950 pour retrouver (hors période Covid) un taux d’épargne financière plus élevé (10,7 % au deuxième trimestre 1950).

Cette hausse spectaculaire de l’épargne financière s’explique également par les craintes des Français concernant leur pouvoir d’achat à la retraite. Ils sont de plus en plus nombreux à épargner pour se constituer un complément de revenus ou de capital. Le vieillissement démographique joue en faveur de l’épargne. Ce phénomène est également observé en Allemagne, au Japon ou en Chine.

Une décrue significative du taux d’épargne ne pourra advenir qu’avec le retour de la confiance et d’une dynamique économique crédible. Mais le niveau de 2019 appartient, sans doute, déjà à l’histoire ancienne.

Cercle de l’Épargne – données INSEE

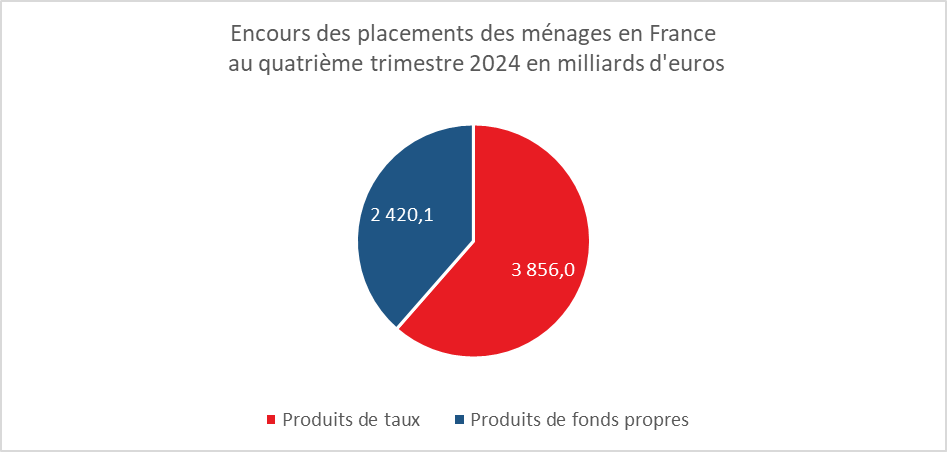

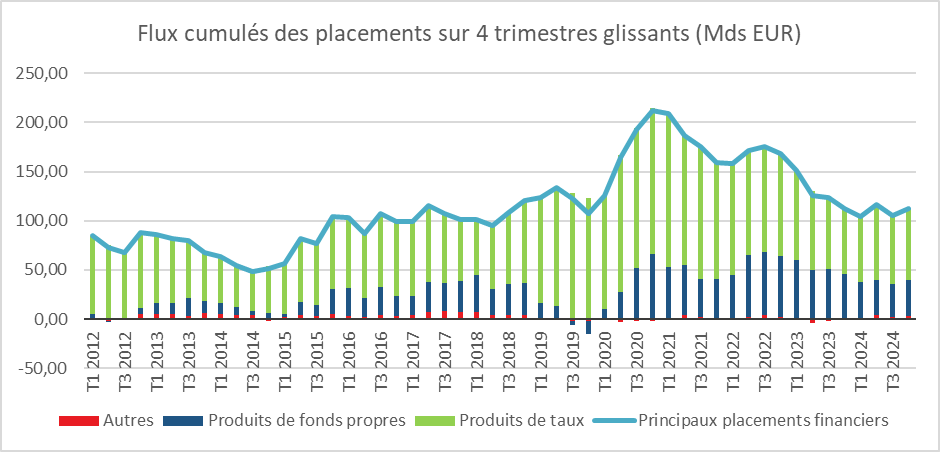

6 356 milliards d’euros : le patrimoine financier des ménages en France fin 2024

L’encours de l’épargne financière des ménages s’élevait au quatrième trimestre 2024 à 6 356 milliards d’euros dont 3 856 milliards au titre des produits de taux et 2 420,1 milliards d’euros au titre des produits de fonds propres. Le numéraire et les dépôts à vue représentent 742,7 milliards d’euros, l’épargne réglementée 955,7 milliards d’euros, les livrets ordinaires et les comptes à terme 409,7 milliards d’euros et les fonds euros d’assurance vie – PER 1 551,6 milliards d’euros. L’encours des actions cotées est de 310,4 milliards d’euros, celui unités de compte des contrats d’assurance vie 6 PER est de 538 milliards d’euros.

Cercle de l’Épargne – données Banque de France

En 2024, l’épargne brute, c’est-à-dire la part de leurs revenus qui reste aux ménages après leurs dépenses de consommation, a atteint 343,4 milliards d’euros en 2024, contre 205,4 milliards d’euros. Les principaux placements financiers restent élevés comparés aux années passées.

En 2024, le flux net de placements des ménages s’établit, selon la Banque de France, à 112,8 milliards d’euros, après 112,3 milliards en 2023. Cette stabilité s’accompagne néanmoins d’un rééquilibrage de l’allocation entre les types de placement de taux qui profite à l’assurance vie en euros.

Les flux financiers trimestriels ont atteint, en moyenne 28,2 milliards d’euros en 2024, contre une moyenne de 26,2 milliards d’euros entre 2014 et 2024.

Les flux au profit des produits de taux ont atteint, en 2024, 73,1 milliards d’euros contre 66,2 milliards d’euros en 2023. Ils ont représenté, en 2024, 64,8 % des flux contre 59 % en 2023. Les produits de fonds propres ont bénéficié de flux de 36,5 milliards d’euros en 2024 et de 45,5 milliards d’euros en 2023.

Cercle de l’Épargne – données Banque de France

Les données préliminaires (encore partielles) relatives aux principaux flux de placements financiers des ménages pour le premier trimestre 2025 indiquent une reprise de la collecte sur les dépôts à vue (+6,2 milliards d’euros après -0,7 milliard au quatrième trimestre), une décollecte sur les livrets d’épargne en lien avec la diminution des taux de rémunération, ainsi qu’une baisse des flux vers l’assurance vie et les droits à pension en euros. À l’inverse, les supports en unités de compte connaissent une réelle augmentation.

L’assurance vie au sommet en avril 2025

Résultats de l’assurance vie en avril

Analyse de Philippe Crevel, Directeur du Cercle de l’Epargne

L’embellie de l’assurance vie se poursuit avec une collecte nette de 4,4 milliards d’euros au mois d’avril, après 3,9 milliards d’euros en mars et 5,7 milliards d’euros en février. Depuis le début de l’année, la collecte nette atteint, selon France Assureurs, 18,7 milliards d’euros. Le résultat du mois d’avril confirme la vigueur du rebond de l’assurance vie depuis janvier, et ce, malgré la baisse des cours boursiers consécutive aux déclarations de Donald Trump sur les droits de douane.

Un mois d’avril haut en couleur pour la collecte nette

Le cru 2025 est plus de deux fois supérieur à la moyenne des dix dernières années (1,6 milliard d’euros). Il dépasse également le résultat du mois d’avril 2024 (+3,2 milliards d’euros). En règle générale, le mois d’avril réussit assez bien à l’assurance vie. Deux seules décollectes ont été enregistrées depuis 1996 pour ce mois : en 2012, annus horribilis de l’assurance vie (−548 millions d’euros), et en 2020, année du Covid (−1,948 milliard d’euros).

La collecte nette sur le premier quart de l’année atteint 18,7 milliards d’euros, dont +17,0 milliards pour les supports en unités de compte (UC) et +1,7 milliard pour les supports en euros. La collecte nette des supports en euros est ainsi positive pour le troisième mois consécutif, traduisant une rupture par rapport aux tendances récentes.

Des cotisations brutes à un niveau élevé

Les cotisations d’assurance vie ont atteint 16,5 milliards d’euros en avril, établissant un nouveau record. Depuis le début de l’année, les Français affichent une forte propension à l’épargne, avec une nette préférence pour les placements de long terme. La baisse des taux de rémunération des livrets réglementés et des dépôts à terme explique sans doute en partie le succès de l’assurance vie en 2025.

Ainsi, les cotisations s’élèvent à 66,3 milliards d’euros depuis janvier, en hausse de 3 % sur un an. Les cotisations des supports en UC progressent de 9 %, tandis que celles des supports en euros sont quasi stables. La part des UC dans les cotisations atteint 34 % sur le mois et 39 % depuis le début de l’année (contre 38 % pour l’ensemble de 2024).

Les soubresauts des marchés financiers, le 2 avril, après les annonces de Donald Trump, n’ont pas eu d’effet notable sur la collecte.

Des prestations en fort recul

À 12,1 milliards d’euros, les prestations ont diminué de 9 % en avril 2025 par rapport à avril 2024. Elles reculent de 13 % sur les supports en UC et de 8 % sur les supports en euros.

Depuis le début de l’année, les prestations se limitent à 47,6 milliards d’euros, en baisse de 9 %. Ce repli concerne à la fois les supports en euros (−9 %) et les supports en UC (−11 %).

La baisse des prestations est à mettre en lien avec le moindre attrait des contrats à terme, dans un contexte de recul des taux d’intérêt à court terme. En 2023 et 2024, les ménages avaient partiellement réorienté leur épargne depuis les fonds en euros vers ces contrats. Aujourd’hui, le mouvement s’inverse. La faiblesse du marché immobilier réduit par ailleurs les besoins de désinvestissement en assurance vie pour financer l’achat d’un bien.

Un encours de 2 028 milliards d’euros

L’encours de l’assurance vie s’établit à 2 028 milliards d’euros à fin avril 2025, en hausse de 4,2 % sur un an, mais en léger repli par rapport au record atteint en février dernier (2 037 milliards d’euros), en raison de la baisse des marchés actions.

L’assurance vie : le placement du moment

Les Français ne relâchent pas leur effort d’épargne, bien au contraire. Le taux d’épargne a atteint 18,8 % du revenu disponible brut au premier trimestre 2025. Le taux d’épargne financière approche désormais 10 %, contre moins de 5 % au quatrième trimestre 2019, avant la crise sanitaire.

De 2020 à 2024, les livrets réglementés ont été les principaux bénéficiaires de la forte propension des ménages à épargner. Mais depuis début 2025, c’est l’assurance vie qui reprend la main. Les ménages réallouent une partie de leur épargne liquide, particulièrement abondante, vers l’assurance vie dont la rentabilité relative s’est renforcée. Cette réallocation devrait se poursuivre dans les mois à venir. La faible confiance dans l’avenir, les incertitudes sur les retraites et les inquiétudes liées aux déficits publics concourent à maintenir l’épargne à un niveau élevé.

Cercle de l’Épargne – données France assureurs

Cercle de l’Épargne – données France Assureurs

Contact presse :

Sarah Le Gouez

06 13 90 75 48

Assurance vie : l’embellie confirmée

L’embellie de l’assurance vie se poursuit avec une collecte nette de 4,4 milliards d’euros au mois d’avril, après 3,9 milliards d’euros en mars et 5,7 milliards d’euros en février. Depuis le début de l’année, la collecte nette atteint, selon France Assureurs, 18,7 milliards d’euros. Le résultat du mois d’avril confirme la vigueur du rebond de l’assurance vie depuis janvier, et ce, malgré la baisse des cours boursiers consécutive aux déclarations de Donald Trump sur les droits de douane.

Un mois d’avril haut en couleur pour la collecte nette

Le cru 2025 est plus de deux fois supérieur à la moyenne des dix dernières années (1,6 milliard d’euros). Il dépasse également le résultat du mois d’avril 2024 (+3,2 milliards d’euros). En règle générale, le mois d’avril réussit assez bien à l’assurance vie. Deux seules décollectes ont été enregistrées depuis 1996 pour ce mois : en 2012, annus horribilis de l’assurance vie (−548 millions d’euros), et en 2020, année du Covid (−1,948 milliard d’euros).

La collecte nette sur le premier quart de l’année atteint 18,7 milliards d’euros, dont +17,0 milliards pour les supports en unités de compte (UC) et +1,7 milliard pour les supports en euros. La collecte nette des supports en euros est ainsi positive pour le troisième mois consécutif, traduisant une rupture par rapport aux tendances récentes.

Des cotisations brutes à un niveau élevé

Les cotisations d’assurance vie ont atteint 16,5 milliards d’euros en avril, établissant un nouveau record. Depuis le début de l’année, les Français affichent une forte propension à l’épargne, avec une nette préférence pour les placements de long terme. La baisse des taux de rémunération des livrets réglementés et des dépôts à terme explique sans doute en partie le succès de l’assurance vie en 2025.

Ainsi, les cotisations s’élèvent à 66,3 milliards d’euros depuis janvier, en hausse de 3 % sur un an. Les cotisations des supports en UC progressent de 9 %, tandis que celles des supports en euros sont quasi stables. La part des UC dans les cotisations atteint 34 % sur le mois et 39 % depuis le début de l’année (contre 38 % pour l’ensemble de 2024).

Les soubresauts des marchés financiers, le 2 avril, après les annonces de Donald Trump, n’ont pas eu d’effet notable sur la collecte.

Des prestations en fort recul

À 12,1 milliards d’euros, les prestations ont diminué de 9 % en avril 2025 par rapport à avril 2024. Elles reculent de 13 % sur les supports en UC et de 8 % sur les supports en euros.

Depuis le début de l’année, les prestations se limitent à 47,6 milliards d’euros, en baisse de 9 %. Ce repli concerne à la fois les supports en euros (−9 %) et les supports en UC (−11 %).

La baisse des prestations est à mettre en lien avec le moindre attrait des contrats à terme, dans un contexte de recul des taux d’intérêt à court terme. En 2023 et 2024, les ménages avaient partiellement réorienté leur épargne depuis les fonds en euros vers ces contrats. Aujourd’hui, le mouvement s’inverse. La faiblesse du marché immobilier réduit par ailleurs les besoins de désinvestissement en assurance vie pour financer l’achat d’un bien.

Un encours de 2 028 milliards d’euros

L’encours de l’assurance vie s’établit à 2 028 milliards d’euros à fin avril 2025, en hausse de 4,2 % sur un an, mais en léger repli par rapport au record atteint en février dernier (2 037 milliards d’euros), en raison de la baisse des marchés actions.

L’assurance vie : le placement du moment

Les Français ne relâchent pas leur effort d’épargne, bien au contraire. Le taux d’épargne a atteint 18,8 % du revenu disponible brut au premier trimestre 2025. Le taux d’épargne financière approche désormais 10 %, contre moins de 5 % au quatrième trimestre 2019, avant la crise sanitaire.