L’agenda économique

Samedi 3 octobre et dimanche 4 octobre

Fête nationale en Chine

Lundi 5 octobre

Eurostat publiera les résultats des ventes au détail du mois d’août pour la zone euro.

L’indice Sentix relatif à la confiance des investisseurs dans la zone euro sera publié pour le mois d’octobre.En septembre, l’indice avait progressé pour le cinquième mois d’affilée mais demeurait à un niveau faible.

L’indice PMI des services et l’indice PMI Composite Markit d’août seront publiés pour la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Mardi 6 octobre

Réunion du Conseil Ecofin.

La production industrielle italienne pour le mois d’août sera connue.

Aux États-Unis, la balance commerciale pour le mois d’août et l’indice mensuel des ventes au détail Johnson Redbook seront publiés.

Publication par le ministère des Finances japonais du niveau des réserves étrangères du Japon pour le mois de septembre.

Mercredi 7 octobre

Les résultats de la balance commerciale de la France du mois d’août et les réserves officielles de change pour le mois de septembreseront connus.

Les indicateurs de la production industrielle en Allemagne et en Espagne pour le mois d’août seront dévoilés.

Publication des minutes du Federal Open Market Committee (FOMC).

La balance commerciale du mois d’août du Japon sera publiée.

Jeudi 8 octobre

Au Japon, plusieurs indicateurs sur la situation de l’économie seront publiés.

En Allemagne, la balance commerciale d’août sera publiée.

Publication du compte rendu de réunion de politique monétaire de la BCE.

Les réserves de change de la Chine en septembre seront dévoilées.

Vendredi 9 octobre

L’Insee donnera le niveau de la production industrielle en août. La production industrielle en Italie en août sera aussi connue.

La production industrielle et la balance commerciale totale au Royaume-Uni pour le mois d’août seront communiquées.

Publication aux États-Unis du stock des grossistes pour le mois d’août.

Le PMI des services chinois Caixin pour le mois de septembre sera donné.

Dimanche 11 octobre

Fête nationale en Espagne

Lundi 12 octobre

Réunion de l’Eurogroupe.

En France, le taux d’inflation de septembre sera connu.

Le niveau des investissements direct étrangers en Chine pour le mois de septembre sera dévoilé.

Mardi 13 octobre

L’indice des prix du mois de septembre sera publié pour l’Allemagne.

Le taux de chômage trimestriel sera publié pour le Royaume-Uni.

Les indicateurs ZEW pour l’Allemagne et la zone euro sur la situation économique seront publiés.

Aux États-Unis, le taux d’inflation de septembre sera connu.

La balance commerciale de septembre pour la Chine sera rendue publique.

Mercredi 14 octobre

L’indice des prix en Espagne sera communiqué pour le mois de septembre.

La production industrielle d’août pour la zone euro sera rendue publique.

La production industrielle d’août du Japon sera publiée.

Jeudi 15 octobre

Réunion du Conseil européen des chefs d’État et de gouvernement.

Pour l’Italie, la balance commerciale d’août sera connue.

Le taux d’inflation de septembre pour la Chine sera publié.

Vendredi 16 octobre

Deuxième jour du Conseil européen.

Le taux d’inflation de l’Italie pour septembre sera dévoilé.

Pour l’Union européenne, seront publiés les résultats de la balance commerciale d’août et le taux d’inflation de septembre.

La production industrielle américaine de septembre sera communiquée. L’indicateur sur le moral des consommateurs du Michigan pour octobre sera publié.

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre

Réunion du FMI

Le Coin des Epargnants du 3 octobre 2020

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 2 octobre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 4 824,88 | +2,01 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 27 682,81 | +1,87 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 11 075,02 | +1,48 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 12 689,04 | +1,76 % | 13 249,01 |

| Footsie | 5 902,12 | +1,02 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 190,93 | +1,72 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 23 320,07 | +0,50 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 3 218,05 | -0,04 % | 3 050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,260 % | -0,005 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,536 % | -0,008 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,702 % | +0,049 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1719 | +0,77 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 902,520 | +2,30 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 39,540 | -5,45 % | 66,300 |

Aux Etats-Unis, multiplication des incertitudes

A un mois de l’élection, après un premier débat d’une rare violence, la campagne présidentielle prend une nouvelle tournure avec l’annonce de la contamination de Donald Trump par la covid-19. L’évolution de l’état de santé du Président sortant âgé de 74 ans sera donc suivi avec attention dans les prochains jours.

Sur le front de l’emploi, l’amélioration se poursuit mais en ralentissant. Le Bureau of Labor Statistics (BLS) a annoncé vendredi 2 octobre la création de 661 000 emplois en septembre, contre 859.000 anticipés par le consensus Bloomberg, après 1,48 million (révisé de 1,37 million) en août. Le taux de chômage continue sa baisse ; il a diminué de 0,5 point en septembre à 7,9 % de la population active, contre 8,2 % attendu. Il était de 14 % en avril dernier. Le taux de participation à l’emploi diminue de 0,3 point à 61,4 %, d’où la baisse plus forte que prévu du taux de chômage. L’indice définitif de confiance du consommateur de l’Université du Michigan s’est amélioré de 1,5 point à 80,4 en septembre, contre 79 estimé.

Devant la multiplication des incertitudes économiques, sanitaires et politiques, les investisseurs ont plutôt fait bonne figure cette semaine. Les indices « actions » sont en hausse, mettant fin en Europe à un cycle de plusieurs semaines de retrait. La contamination de Donald Trump a peu pesé sur le cours des marchés vendredi. En revanche, le pétrole est repassé en-dessous des 40 dollars traduisant les doutes sur la vigueur de la reprise compte tenu des menaces de nouvelles mesures de limitation des déplacements au sein de plusieurs pays.

Les taux d’usure pour le 4e trimestre

La Banque de France a publié les taux d’usure applicables à partir du 1er octobre 2020.

Taux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%)

| Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 3éme trimestre 2020 | Taux d’usure applicable au 1er octobre 2020 |

| CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |

| Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,62 | 20,83 |

| Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 7,62 | 10,16 |

| Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 3,89 | 5,19 |

| CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |

| Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 1,81 | 2,41 |

| Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 1,89 | 2,52 |

| Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 2,01 | 2,68 |

| Prêts à taux variable | 1,81 | 2,41 |

| Prêts relais | 2,26 | 3,01 |

| Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |

| Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans | 1,25 | 1,67 |

| Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 1,17 | 1,56 |

| Prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à tempérament | 1,76 | 2,35 |

| Découverts en compte | 10,90 | 14,53 |

| Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 1,01 | 1,35 |

| Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |

| Découverts en compte | 10,90 | 14,53 |

(1) Définition – Crédits de trésorerie : crédits aux ménages n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.

(2) Définition – Crédit Immobiliers : crédits aux ménages entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien

(3) Taux moyen pratiqué (TMP) : le taux moyen pratiqué est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la Direction générale des impôts pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants associés.

Définition du TEG

En vertu de l’article L. 314-6 du code de la consommation, « constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues ».

Pour la détermination du taux effectif global du prêt, « sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées » (article L. 314-1 du code de la consommation).

Ainsi, l’article R. 314-11 du code de la consommation dispose que « sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu’ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, notamment :

1° Les frais de dossier ;

2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;

3° Les coûts d’assurance et de garanties obligatoires ;

4° Les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;

5° Le coût de l’évaluation du bien immobilier, hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. »

Source Banque de France

Taux de rémunération des livrets bancaire : 0,13 % en août

En août les taux de rémunération des dépôts bancaires et livrets d’épargne sont restés, selon la Banque de France, à des niveaux toujours historiquement bas. Le taux des livrets bancaires fiscalisés était de 0,13 % contre 0,12 % en juillet.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

| août-2019 | juin-2020 | juil- 2020 | août-2020 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,59 | 0,47 | 0,47 | 0,46 |

| Ménages | 0,84 | 0,70 | 0,69 | 0,69 |

| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,75 | 0,58 | 0,56 | 0,56 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,37 | 1,11 | 1,10 | 1,07 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,78 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |

| dont : livret A | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| – livrets ordinaires | 0,23 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |

| – plan d’épargne-logement | 2,65 | 2,63 | 2,63 | 2,62 |

| SNF | 0,23 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |

| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,23 | 0,18 | 0,17 | 0,15 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,18 | 1,01 | 0,99 | 0,98 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,41 | -0,38 | -0,44 | -0,48 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,70 | -0,46 | -0,54 | -0,56 |

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

c. Moyenne mensuelle.

d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

e. Données révisées.

f. Données provisoires.

g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés

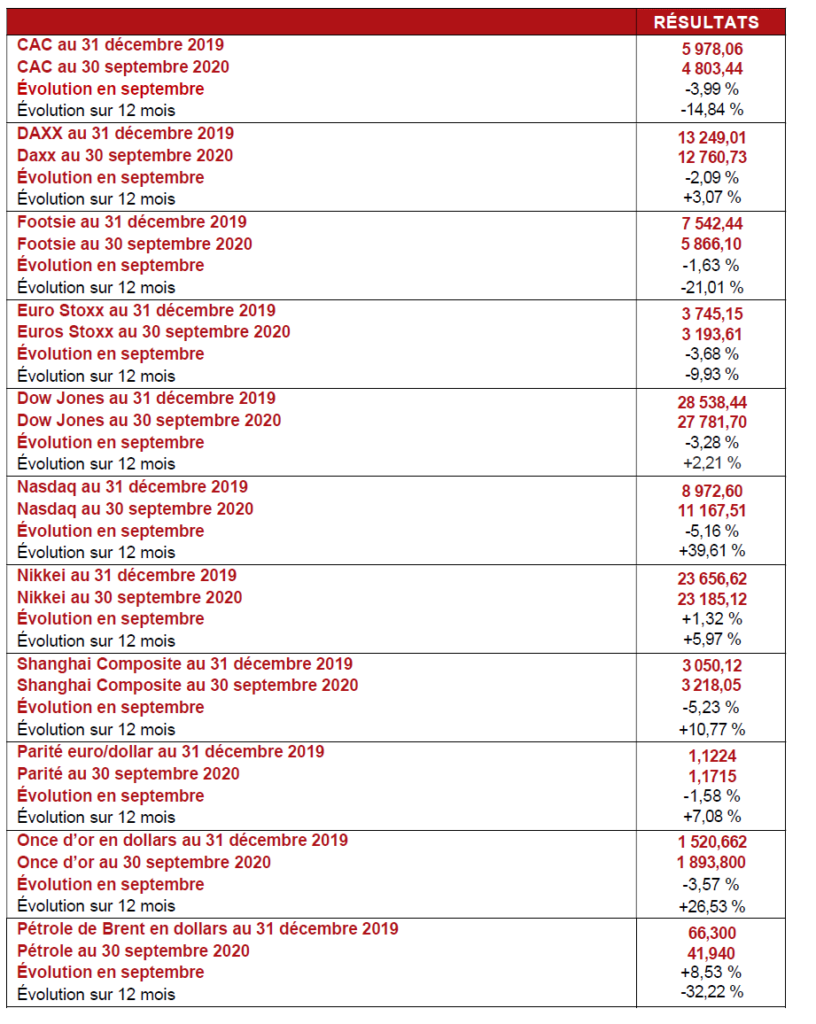

Septembre, le retour des doutes pour les marchés

La rentrée de septembre a été difficile pour les investisseurs. La résurgence de l’épidémie et les doutes sur la vitalité de la reprise ont entraîné des arbitrages défavorables aux actions. Par ailleurs, après avoir connu une phase de progression irrationnelle, les valeurs technologiques ont fait l’objet d’un mouvement de correction. L’indice Nasdaq a reculé de plus de 5 % mais la hausse sur un an demeure supérieure à 39 %.

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 : une autre époque ?

Sécurité sociale, des comptes dégradés pour plusieurs années

Le déficit de la Sécurité sociale devrait s’élever à 44,4 milliards d’euros en 2020 (régime général plus fonds de solidarité vieillesse) avant de revenir à 27,1 milliards d’euros en 2021. D’ici quatre, il devrait encore atteindre 22 milliards d’euros traduisant bien l’impact structurel de la crise actuelle sur les comptes de la Sécurité sociale qui étaient censés être à l’équilibre dans les prochaines années. Le précédent record pour la Sécurité sociale date de 2010 avec un déficit de 28 milliards d’euros

En 2021, l’Assurance-maladie serait déficitaire de 19 milliards d’euros, et l’Assurance-vieillesse de 7,3 milliards d’euros.

L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) après une augmentation de7,6 % en 2020 devrait connaitre une hausse de 3,5 % en 2021. Les dépenses d’assurance maladie passeraient ainsi à 224,6 milliards d’euros. 4,3 milliards d’euros ont été prévus sous forme de provisions pour acheter des tests, des vaccins et des masques en 2021. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit, par ailleurs, 12,5 milliards pour financer la mise en œuvre des accords du « Ségur de la santé » de juillet dernier. 5,8 milliards d’euros ont été attribués sous forme de revalorisations des rémunérations des personnels des hôpitaux publics, privés, et des Ehpad. Des financements seront également consacrés à l’investissement dans ces établissements et à la reprise d’une partie de leur dette. 4 milliards d’euros d’économies ont été retenus pour l’assurance maladie en 2021. Une réduction d’un milliard d’euros est prévue sur la pertinence des prescriptions et des tarifs de biologie, de radiologie et des antibiotiques. Des économies sont également attendues par un recours accru aux génériques . 800 millions d’euros d’économies sont espérées avec le développement des alternatives à l’hospitalisation et l’amélioration de la performance interne des établissements de soin Par ailleurs, en 2020 et 2021, les complémentaires santé sont mis à contribution abec un prélèvement exceptionnel d’un milliard d’euros et de 500 millions euros révisables. Adroitement présentée comme une « recette en atténuation de dépenses.

L’Assurance retraite devrait enregistrer une perte de 7,9 milliards d’euros pour 2020 e te 8 milliards d’euros en 2021.ce déficit serait atténué par le versement d’une soulte de 5 milliards d’euros en provenance du régime des industries électriques et gazières. La branche famille finira l’année avec une perte de 3,3 milliards d’euros, mettant ainsi fin à plusieurs années d’excédents. Cette branche devra, en 2021, supporter la prise en charge de l’allongement du congé paternité à 28 jours, contre 14 jours actuellement, Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2021 et coûtera 250 millions l’année prochaine puis 500 millions en 2022. Malgré cette nouvelle dépense, la branche famille devrait être en 2021 en excédent (+0,9 milliard d’euro). Le Ministre en charge des comptes publics a indiqué lors de la présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 que les pensions des régimes de base seraient revalorisées comme l’inflation ce qui pourrait amener une hausse de 0,4 % au 1er janvier 2021. A priori, il n’y aura pas l’année prochaine d’indexation différenciée en fonction des revenus pour les retraités. En 2020 les pensions ont été revalorisées de 0,3% pour ceux gagnant plus de 2 000 euros et de 1% pour ceux gagnant moins. En 2021 tous les retraités seront traités de la même façon.

Selon la synthèse des comptes de la Sécurité sociale, publiée ce mardi 29 septembre, “ les pensions seraient indexées sur l’inflation et revalorisées à hauteur de 0,4% pour tous les retraités”.

La branche accidents du travail connaîtra, cette année, un déficit de 0,3 milliard d’euros avant un retour à l’équilibre en 2021 ( +0.5 milliard d’euros).

Par ailleurs, cet été, 136 milliards d’euros de dette passée des régimes sociaux ont été transférés à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) dont la durée de vie a été, une nouvelle fois repoussée à 2033 en lieu et place de 2024.

Les pensions de retraite de base revalorisées comme l’inflation

Le Ministre en charge des comptes publics a indiqué lors de la présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 que les pensions des régimes de base seraient revalorisées comme l’inflation ce qui pourrait amené une hausse de 0,4 % au 1er janvier 2021. A priori, il n’y aura pas l’année prochaine d’indexation différenciée en fonction des revenus pour les retraités. En 2020 les pensions ont été revalorisées de 0,3% pour ceux gagnant plus de 2 000 euros et de 1% pour ceux gagnant moins. En 2021 tous les retraités seront traités de la même façon. D

Selon la synthèse des comptes de la Sécurité sociale, publiée ce mardi 29 septembre, “ les pensions seraient indexées sur l’inflation et revalorisées à hauteur de 0,4% pour tous les retraités”.

Un nouveau produit financier en faveur des PME

Les pouvoirs publics aiment créer des produits d’épargne surtout en période de crise. Avec une cagnotte de près de 100 milliards d’euros constituée depuis le début de la crise sanitaire, les pouvoirs publics n’ont pas résisté à la tentation. Le Ministre de l’Economie a prévu la création d’un fonds « Bpifrance Entreprises 1 » visant à faciliter le financement des PME. Ce fonds prendra la forme d’un Fonds Commun de Placement et sera géré par la Banque Publique d’Investissement. Il permettra d’investir dans un portefeuille de 1 500 PME et start-up « majoritairement françaises et non cotées ». Le ticket d’entrée sera de 5000 euros. et sera réservée aux personnes physiques résidentes fiscales en France. La durée de vie du fonds « Bpifrance Entreprises 1″ est de 6 ans, prorogeable d’une année supplémentaire ». Les parts détenus par un épargnant pourront être logés sur un compte-titres, un PEA ou sous-forme d’unités de compte dans une assurance-vie.

Ce fonds en faveur des PME de nature publique s’ajoute aux Fonds d’Investissement Proximité, aux fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et aux fonds éligibles au PEA-PME.

La branche « autonomie » et le grande mercarto des ressources et des crédits

La création d’une cinquième branche en charge de l’autonomie donne lieu à des transferts de crédits et de ressources au sein de la sphère sociale. Elle se voit ainsi doter, dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale de 31,2 milliards d’euros. La nouvelle branche, pilotée par la Caisse de solidarité pour l’autonomie (CNSA), répartira les fonds à la place des départements ou l’Assurance-maladie. Elle recevra dans le cadre de ce grand mercato les 24 milliards d’euros de crédits des Ehpad et des établissements pour handicapés. Fort logiquement, elle reçoit la part de l’allocation personnalisée d’autonomie et de prestation de compensation du handicap qui transite par les départements (2,9 milliards) et l’allocation d’éducation pour enfant handicapé (1,2 milliard). 2,1 milliards d’euros de nouveaux financements issus du « Ségur de la santé » du mois de juillet sont également prévus. En revanche, l’allocation adulte handicapé (10,6 milliards) reste logée dans le budget de l’Etat.

La branche Autonomie devrait se voir attribuer 28 milliards d’euros de CSG à sa création en 2021, provenant principalement de la branche maladie. Cela représentera 22 % du total de la CSG. Ses recettes seront dynamiques (1 milliard de plus par an), notamment grâce à un transfert de CSG plus important à partir de 2022 pour financer le coût croissant de la prestation de compensation du handicap. A compter de 2024, 0,15 point de CSG (2,3 milliards d’euros) actuellement dévolu à la CADES sera attribué à la nouvelle branche.

Les besoins supplémentaires pour la dépendance sont évalués à plus de 6 milliards d’euros en 2024, et plus de 9 milliards en 2030. Le projet de loi grand âge, repoussé au premier semestre 2021, devrait fixer la cadre d’évolution de la nouvelle branche et des pistes pour le financement. Après plusieurs rapports (Libault, El Khomri, Vachey), une concertation s’ouvrira prochainement sous l’égide de la secrétaire d’Etat à l’Autonomie, Brigitte Bourguignon. Elle a été baptisée « Laroque de l’autonomie », du nom du fondateur de la Sécurité sociale.

Le projet de loi de finances pour 2021 : un exercice de haute voltige

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2021 a été présenté, lundi 28 septembre en conseil des ministres. Ce projet de loi qui fait suite à trois lois de finances rectificative pour 2020 intègre en partie le plan de relance. Il est marqué par la récession historique de 2020. Il devrait en contrepartie bénéficié de la reprise en 2021. Compte tenu de l’importance des incertitudes, le projet de loi de finances de l’année prochaine est bâti sur des sables très mouvants.

L’exécutif prévoit une hausse du PIB de 8 % en 2021 après un recul de 10 % en 2020. Ces prévisions de croissance pour 2021 sont toutefois légèrement supérieures à celles de l’OCDE et de la banque de France.

Le ministère de l’Économie et des Finances compte mettre en œuvre rapidement le plan de relance. Sur les 100 milliards prévus sur deux ans, 42 milliards d’euros devront avoir été décaissés d’ici fin 2021 et 10 milliards d’euros dès la fin de cette année notamment pour l’emploi des jeunes. Sur l’ensemble des crédits du plan de relance, 30 milliards doivent permettre d’accélérer la transition écologique et 36 milliards d’euros serviront à financer des mesures de solidarité et de soutien à l’emploi.

Les prélèvements obligatoires seront en baisse en 2021

Le tiers restant des dépenses engagées dans le cadre du plan de relance est destiné à améliorer la compétitivité des entreprises et à permettre la réindustrialisation du pays, notamment via une diminution dès 2021 de 10 milliards d’euros des impôts de production pesant sur les entreprises.

Dans le détail, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) diminuera en 2021 de 50 % soit 7,2 milliards d’euros, ce qui correspond à la part affectée aux régions. La cotisation foncière des entreprises (CFE) sera réduite de 1,5 milliard d’euros et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 1,75 milliard. Le taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée, sera abaissé de 3 % à 2 %, pour s’assurer que toutes les entreprises bénéficient de la baisse de la CVAE et de la CFE. La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ne diminuera pas car cette baisse aurait profité avant tout aux grandes entreprises étant donné qu’elle avait été supprimée pour les petites et moyennes entreprises au cours du dernier quinquennat.

La réduction progressive de l’impôt sur les sociétés coûtera 3,7 milliards d’euros à l’État en 2021 afin de tenir l’objectif d’un taux d’impôt sur les sociétés à 25 % d’ici 2022.

Par ailleurs, la baisse de la taxe d’habitation commencera bien l’an prochain pour les 20 % des ménages les plus aisés. Ils bénéficieront d’une réduction d’un tiers à l’automne 2021 soit une diminution de 2,4 milliards d’euros.

Le gouvernement a assuré qu’il n’y aurait pas de hausse d’impôts en 2021, mais a programmé pour dégager des recettes, une ponction de l’organisme de financement du logement social Action logement à hauteur d’1,3 milliard d’euros. Les complémentaires santé vont quant à elle devoir payer une contribution exceptionnelle de 1,5 milliard d’euros sur les deux prochaines années dont 1 milliard dès l’année prochaine.

La France prévoit de lever 260 milliards d’euros de dette à moyen et long terme sur les marchés en 2021

Dans la foulée de la présentation du projet de Loi de finances pour 2021, le ministère de l’Économie et des Finance a dévoilé son programme de financement. La France va émettre un montant record de 260 milliards d’euros d’obligations à moyen et long terme l’an prochain. Elle devrait encore bénéficier de conditions favorables. Pour 2021, l’Agence France Trésor fait l’hypothèse d’un rendement français à 10 ans de 0,7 % fin 2021 contre 0,20 % fin 2020. Un chiffre nettement supérieur au taux actuel de -0,26 %.

Les déficits publics et la dette diminueront en 2021 mais resteront à des niveaux très élevés

Le solde structurel présenté par le Gouvernement se dégraderait de 1,2 point entre 2019 et 2021 et s’établirait à – 3,6 points de PIB en 2021.

Concernant le déficit public nominal, le gouvernement estime qu’il sera de 6,7% en 2021, après 10,2 % en 2020. La prévision de solde budgétaire s’établirait à – 152,8 milliards d’euros en 2021, en amélioration de 42,4 milliards d’eurospar rapport à la prévision pour 2020. Le déficit projeté de la Sécurité sociale en 2021 est de 27 milliards (après 44 milliards en 2020). Dans son avis relatif aux projets de lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour l’année 2021, le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) souligne que « le solde public nominal prévu pour 2020 et 2021 est atteignable mais cette prévision est affectée par les très fortes incertitudes qui entourent les conditions sanitaires et les évolutions macroéconomiques ».

Chiffrée à 98,1 % du PIB fin 2019, la dette publique devrait s’établir selon les prévisions gouvernementales à 116,2 % fin 2021 après 117,5 % fin 2020.

Une quasi-stabilité des effectifs dans la fonction publique en 2021

Concernant les effectifs, le gouvernement prévoit la suppression de 157 postes dans la fonction publique en 2021. Les ministères de la Justice et de l’Intérieur verront leurs effectifs augmenter respectivement de 1 500 et 1 369 postes. En revanche, les effectifs du ministère de l’Économie et des Finances diminueront de 2 163 emplois en 2021.

A noter que le ministère de la Justice voit ses crédits augmenter l’année prochaine de 8 %. Ceux du ministère des Armées sont en hausse de 4,5 % et ceux de la culture de 5 % environ sur un an.

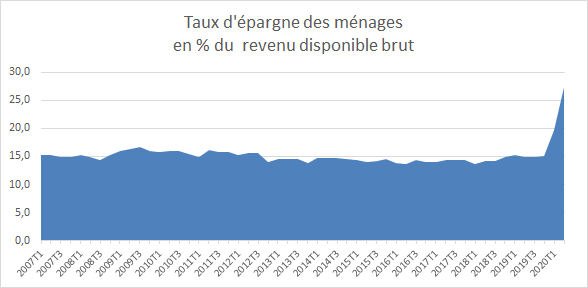

La hausse du pouvoir d’achat programmé en 2021 ne devrait pas se traduire par un retour à la normal du taux d’épargne des Français

Le pouvoir d’achat des Français devrait augmenter de 1,5 % en 2021 après une baisse de 0,5 % en 2020. Après plus de 21 % en 2020, le taux d’épargne des ménages (rapporté au revenu disponible brut) pourrait être proche de 18 % en 2021. Le taux d’épargne resterait ainsi en 2021 au-dessus du niveau observé au cours des dernières années (le taux d’épargne des Français était de 15 % en 2019).

Le budget recense pour la première fois l’impact environnemental des dépenses du budget de l’Etat

Ce projet de loi de finances pour 2021 est le premier qui comprend une « cotation intégrale des dépenses selon leur impact environnemental ». Les conséquences des mesures du budget 2021 sur l’environnement sont mesurées sur plusieurs axes comme la lutte contre les pollutions, la lutte contre le changement climatique ou encore la gestion des ressources en eau. Une dépense peut ainsi être favorable à un axe mais défavorable à un autre.

Au total, sur les 488,4 milliards d’euros d’objectif total de dépenses de l’État, 52,8 milliards d’euros, en incluant les dépenses fiscales, sont considérés « non neutres», soit 9 % de l’ensemble des crédits du budget pour 2021. Selon les chiffres publiés par le gouvernement, 42,8 milliards d’euros sont décrits comme des dépenses favorables à l’environnement. A l’inverse, 10 milliards sont jugés défavorables pour l’environnement comme les dépenses en faveur du transport aérien. Enfin, 4,7 milliards sont classés « mixtes », ayant un impact positif sur un critère et négatif sur un autre.

Calendrier du projet de loi de finances pour 2021

L’examen de ce projet de loi de finances débutera à l’Assemblée en commission des finances début octobre. Les débats en séance plénière débuteront quant à eux le 12 octobre. La loi sera ensuite publiée au Journal officiel à la fin du mois de décembre 2020.

Les ménages toujours en mode épargne

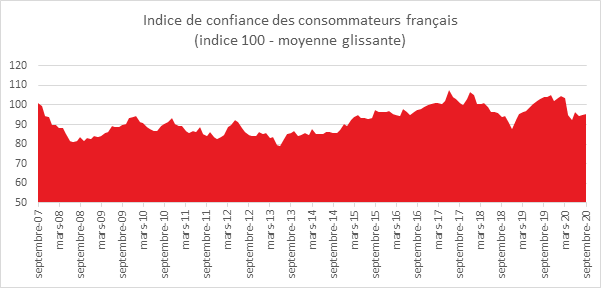

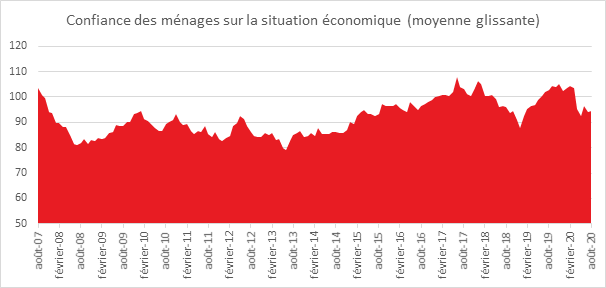

Le consommateur est moins défiant que le citoyen. Si les Français sont pessimistes sur la situation globale du pays et critiques à l’encontre des gouvernements quels qu’ils soient, phénomène récurrent qui s’amplifie en période de crise, ils sont, en revanche, bien plus confiants e ce qui concerne la situation économique. Malgré le choc important subi par l’économie française depuis le début de la crise sanitaire, les ménages restent relativement optimistes. En septembre, la confiance des ménages dans la situation économique est stable à 95. Ce niveau est certes inférieur à la moyenne de longue période (100) mais l’écart est faible. Le niveau de confiance est supérieur à celui qui prévalait au moment de la crise des subprimes ou au moment de la crise des dettes souveraines.

Cercle de l’Epargne – données INSEE

En septembre, le solde d’opinion des ménages relatif à la situation financière future des ménages est en hausse. Il repasse même légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période pour la première fois depuis février 2020. Le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière passée perd un point mais se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période.La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants augmente légèrement. Le solde correspondant gagne un point par rapport au mois précédent, mais demeure inférieur à sa moyenne de longue période.

La peur du chômage augmente en septembre

Les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage augmentent légèrement en septembre et restent à un niveau élevé. Le solde correspondant gagne un point et reste très au-dessus de sa moyenne de longue période.

Niveau de vie, pas d’amplification des craintes

La crainte du chômage et de la baisse des revenus ne se traduit pas au niveau des indicateurs suivis par l’INSEE. Ainsi, en septembre, le solde d’opinion des ménages sur le niveau de vie futur en France augmente de cinq points. Il demeure néanmoins en dessous de sa moyenne de longue période. Par ailleurs, la part des ménages considérant que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois diminue légèrement. Le solde correspondant perd deux points et reste largement en dessous de sa moyenne de longue période.

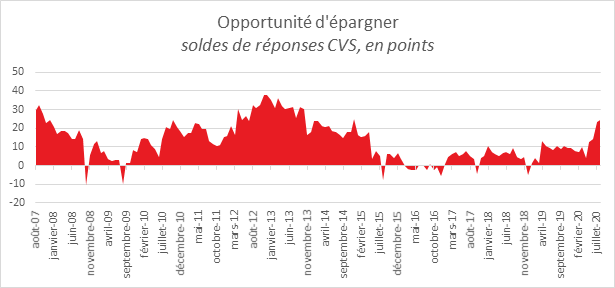

L’épargne, toujours en pointe

En septembre, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner est en hausse pour le cinquième mois consécutif. Le solde correspondant augmente vivement, gagnant neuf points, et se situe très au-dessus de sa moyenne de longue période. Ce ressenti est en phase avec les actes. Les ménages, depuis le déconfinement, maintiennent un fort taux d’épargne.

Le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future augmente un peu. Il gagne un point et se maintient bien au-dessus de sa moyenne de longue période. De même, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne actuelle augmente d’un point et reste aussi bien au-dessus de sa moyenne.

Pas de menace inflationniste perçu par les ménages

Les ménages n’estiment pas que l’augmentation des dépenses publiques et la politique monétaire expansionniste devraient se traduire par une augmentation des prix. Ainsi, en septembre, les ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois sont moins nombreux que le mois précédent. Il en est de même pour ceux estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois.

Le Coin des Epargnants du 26 septembre 2020 : le retour de l’automne

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 25 sept. 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 4 729,66 | -4,99 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 27 173,96 | -1,75 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 10 914,01 | +1,12 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 12 469,20 | -4,93 % | 13 249,01 |

| Footsie | 5 842,67 | -2,74 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 137,06 | -4,47 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 23 204,62 | -0,67 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 3 219,42 | -3,47 % | 3 050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,255 % | -0,032 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,528 % | -0,042 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,653 % | -0,037 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1622 | -1,84 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 859,610 | -4,61 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 41,700 | -3,20 % | 66,300 |

Les marchés n’aiment pas l’automne

Avec l’arrivée des premiers frimas de l’automne, les investisseurs sont mus par le pessimisme. La multiplication des mesures restrictives afin de lutter contre l’épidémie et les incertitudes liées à l’élection présidentielle américaine ont eu raison du moral déjà chancelant des acteurs des marchés « actions ».

Le CAC 40 a perdu près de 5 % en une semaine et termine à 4 729,66 points. Depuis le 1er janvier, son recul atteint 20 %. Avec 16 000 cas de covid annoncés jeudi 24 septembre, la France bat record sur record en la matière. Le Premier ministre Jean Castex a prévenu jeudi soir sur France 2 que le gouvernement pourrait être contraint de reconfiner certaines zones si le nombre d’infections ne diminue pas dans les prochaines semaines. Aux Etats-Unis, les nouvelles ne sont guère plus favorables. Le nombre de personnes atteintes dépasse 7 millions, représentant environ 20% des cas signalés dans le monde. Sur le plan macroéconomique, les commandes américaines de biens durables ont augmenté de 0,4% en août aux Etats-Unis (+1,5% attendu après +11,7% en juillet), confortant ainsi le sentiment que la reprise sera lente face à la pandémie. Par ailleurs, la campagne présidentielle devient de plus en plus houleuse avec la crainte plus ou moins avérée d’un coup de force de la part du Président sortant. Dans ce contexte électrique, le projet démocrate de relance portant sur 22000 milliards de dollars a peu de chances d’être adopté par le Congrès.

Au-delà du CAC 40, tous les grands indices « actions » ont reculé cette semaine. Le Daxx allemand a cédé 4,93 %. En revanche, le Nasdaq, après plusieurs semaines difficiles, renoue avec la hausse avec un gain de 1,1 %.

La dette publique française au-dessus des 110 % du PIB

Avec la crise sanitaire amenant à une progression sans précédent des dépenses publiques, la dette publique française ne peut qu’augmenter à vive allure. Selon l’INSEE, elle a atteint 114,1 % à la fin du deuxième trimestre Elle devrait s’élever à 120 % du PIB d’ici la fin de l’année.

Du premier au deuxième trimestre, la dette publique au sens de Maastricht a augmenté de 199 milliards d’euros pour s’établir à 2 638,3 milliards d’euros (+12,7 points de PIB). Cette hausse est la plus importante jamais enregistrée par l’INSEE. La dette publique nette augmente plus modérément (+105,8 milliards d’euros), et s’établit à 100,3 % du PIB.

Au deuxième trimestre, l’État est responsable de plus de la moitié de la hausse de la dette (+113,4 milliards d’euros). Cet endettement résulte de la hausse des dépenses d’interventions (chômage partiel notamment), ainsi que des reports d’imposition et de la contraction des recettes fiscales sous l’effet de la chute de l’activité économique. La progression de l’endettement de l’État s’accompagne d’une augmentation inédite de sa trésorerie de 69 milliards d’euros.

Les administrations de sécurité sociale ont accru leur endettement de près de 85 milliards d’euros. L’Acoss s’est endetté en un trimestre de 59 milliards d’euros, l’Unedic de15,4 milliards d’euros et la Cades de 7,6 milliards d’euros. Les reports et annulations de cotisations ainsi qu’une partie du chômage partiel ont dû être financés par l’Acoss et l’Unedic. L’endettement de la Cades anticipe des reprises de dette de l’Acoss évaluées à 136 milliards d’euros.

La contribution des administrations publiques locales à la dette augmente plus faiblement, 2,7 milliards d’euros. Cette hausse est imputable essentiellement à la Société du Grand Paris (+2,3 milliards d’euros après 2,5 milliards d’euros au premier trimestre).

Cercle de l’Epargne – données INSEE

Résultats du mois d’août 2020 de l’assurance vie

Pour la sixième fois consécutive, l’assurance vie a enregistré une collecte négative en août de 100 millions d’euros. Celle-ci est la plus faible constatée depuis le début de la crise sanitaire. La décollecte avait atteint 2,2 milliards d’euros en mars et 2,3 milliards d’euros en avril tant qu’en mai. Elle est en baisse progressive depuis (0,8 milliard d’euros en juin et 0,7 milliard d’euros en juillet). Le retour à la normale s’effectue donc à train de sénateur en suivant en retraite le redémarrage de l’économie.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’assurance vie a enregistré une décollecte de 8,4 milliards d’euros (de mars à août). Le montant de la décollecte reste inférieur à celle enregistrée durant la crise des dettes souveraines de 2011/2012. Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit à -6,5 milliards d’euros au cours des huit premiers mois de l’année (18,0 milliards d’euros sur la même période en 2019).

Durant le mois d’août, les Français ont donc pris congés de leur assurance vie en n’y déposant que 8 milliards d’euros contre une moyenne, hors période de confinement, de 12 milliards d’euros par mois (moyenne 2018/2019). Le niveau des prestations a été également très faible à 8,1 milliards d’euros. En 2019, les montants respectifs des cotisations et des rachats s’étaient élevés à 10,1 et à 8,2 milliards d’euros. Les assurés n’ont pas sorti plus d’argent de leurs contrats que les années précédentes mais à coup sur ils n’ont pas voulu s’engager sur le moyen et le long terme en y affectant une partie de l’épargne liquide accumulée depuis le début du confinement, épargne qui s’élève selon les estimations entre 75 et 100 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, le montant des cotisations collectées est en recul de près de 25 milliards d’euros par rapport à 2019 (72,7 milliards d’euros contre 97,5 milliards d’euros) quand celui des prestations est stable (79,3 milliards d’euros contre 79,5 milliards d’euros).

Le poids des unités de compte diminue au mois d’août en ne représentant que 27,5 % de la collecte, contre 33 % en juillet. En moyenne, depuis le début de l’année, 34 % de la collecte a été réalisée en UC. Ce taux important explique, certainement, la baisse de la collecte. Des ménages rechignent à placer une partie de leur épargne à risque et préfèrent renoncer à effectuer des versements sur leurs contrats d’assurance vie.

Les résultats de l’assurance de vie depuis six mois traduisent la préférence des ménages pour la sécurité et la liquidité. Ils refusent de s’engager sur la durée et privilégient le Livret A ou les comptes courants. La collecte du Livret A est positive de 24,5 milliards d’euros depuis le mois de janvier (31,46 milliards d’euros avec le LDDS). Compte tenu de l’anxiété des Français, l’engagement sur des placements de long terme n’est pas une priorité. La prise de risque n’est pas récusée comme en témoigne la faiblesse des rachats mais il n’y a pas de réelle appétence en la matière. La modicité des rachats est un signe que pour le moment les ménages n’ont pas besoin de puiser dans leur bas de laine pour maintenir leur pouvoir d’achat.

Dans les prochains mois, compte tenu de la persistance de la crise sanitaire, les collectes mensuelles de l’assurance vie devrait être proche de zéro.

Assurance vie -résultats août 2020 – l’assurance vie en mode congès

Pour la sixième fois consécutive, l’assurance vie a enregistré une collecte négative en août de 100 millions d’euros. Celle-ci est la plus faible constatée depuis le début de la crise sanitaire. La décollecte avait atteint 2,2 milliards d’euros en mars et 2,3 milliards d’euros en avril tant qu’en mai. Elle est en baisse progressive depuis (0,8 milliard d’euros en juin et 0,7 milliard d’euros en juillet). Le retour à la normale s’effectue donc à train de sénateur en suivant en retraite le redémarrage de l’économie.

Depuis le début de la crise sanitaire, l’assurance vie a enregistré une décollecte de 8,4 milliards d’euros (de mars à août). Le montant de la décollecte reste inférieur à celle enregistrée durant la crise des dettes souveraines de 2011/2012. Depuis le début de l’année, la collecte nette s’établit à -6,5 milliards d’euros au cours des huit premiers mois de l’année (18,0 milliards d’euros sur la même période en 2019).

Durant le mois d’août, les Français ont donc pris congés de leur assurance vie en n’y déposant que 8 milliards d’euros contre une moyenne, hors période de confinement, de 12 milliards d’euros par mois (moyenne 2018/2019). Le niveau des prestations a été également très faible à 8,1 milliards d’euros. En 2019, les montants respectifs des cotisations et des rachats s’étaient élevés à 10,1 et à 8,2 milliards d’euros. Les assurés n’ont pas sorti plus d’argent de leurs contrats que les années précédentes mais à coup sur ils n’ont pas voulu s’engager sur le moyen et le long terme en y affectant une partie de l’épargne liquide accumulée depuis le début du confinement, épargne qui s’élève selon les estimations entre 75 et 100 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, le montant des cotisations collectées est en recul de près de 25 milliards d’euros par rapport à 2019 (72,7 milliards d’euros contre 97,5 milliards d’euros) quand celui des prestations est stable (79,3 milliards d’euros contre 79,5 milliards d’euros).

Le poids des unités de compte diminue au mois d’août en ne représentant que 27,5 % de la collecte, contre 33 % en juillet. En moyenne, depuis le début de l’année, 34 % de la collecte a été réalisée en UC. Ce taux important explique, certainement, la baisse de la collecte. Des ménages rechignent à placer une partie de leur épargne à risque et préfèrent renoncer à effectuer des versements sur leurs contrats d’assurance vie.

Les résultats de l’assurance de vie depuis six mois traduisent la préférence des ménages pour la sécurité et la liquidité. Ils refusent de s’engager sur la durée et privilégient le Livret A ou les comptes courants. La collecte du Livret A est positive de 24,5 milliards d’euros depuis le mois de janvier (31,46 milliards d’euros avec le LDDS). Compte tenu de l’anxiété des Français, l’engagement sur des placements de long terme n’est pas une priorité. La prise de risque n’est pas récusée comme en témoigne la faiblesse des rachats mais il n’y a pas de réelle appétence en la matière. La modicité des rachats est un signe que pour le moment les ménages n’ont pas besoin de puiser dans leur bas de laine pour maintenir leur pouvoir d’achat.

Dans les prochains mois, compte tenu de la persistance de la crise sanitaire, les collectes mensuelles de l’assurance vie devrait être proche de zéro.

Le patrimoine en question

Le patrimoine des ménages représentait en Europe plus de cinq fois le revenu national dans les années 2010, quand ce ratio était inférieur à trois en 1950. Il reste inférieur au niveau des années 1920 où il atteignait sept. Aux États-Unis, ce ratio est plus stable, autour de 4,5 en ayant connu une forte chute de la crise de 1929 jusqu’à la fin de la Seconde guerre mondiale. La valeur du patrimoine des ménages aux États-Unis équivaut à quatre années de revenus et a eu tendance à diminuer durant la dernière décennie. Cette différence s’explique par la croissance plus dynamique des revenus aux États-Unis qu’en Europe et par une politique monétaire moins accommodante entre 2015 et 2019.

Le patrimoine vu de France et d’Europe

En France, le patrimoine des ménages représente six fois le montant du revenu national, un montant inédit depuis 1945. Il est porté par l’appréciation des biens immobiliers. Il a retrouvé son niveau d’avant la crise de 1929. L’évolution est identique en Allemagne et au Royaume-Uni mais elle est moins marquée.

La France se différencie par l’importance du patrimoine immobilier. En Allemagne, la proportion de propriétaires y est moindre, 44 % contre 57 % et le prix des logements y est en moyenne inférieur. Ainsi, l’Allemagne est riche en revenus et en épargne mais faible en patrimoine moyen ou médian.

Les habitudes diffèrent au sein des États membres de la zone euro. Les Allemands privilégient les livrets et les obligations, les Italiens les obligations et les fonds communs de placement, les Français la pierre et l’assurance vie qui est aussi largement diffusée en Allemagne. Il convient de souligner que nos voisins d’outre-Rhin privilégient également les liquidités et en particulier le numéraire.

La France se situe dans une position moyenne au niveau des placements en Europe avec néanmoins une particularité, la faiblesse des fonds de pension qui est compensée par l’importance de l’assurance vie.

Les épargnants d’Europe continentale partagent une valeur en commun, une aversion assez élevée à l’encontre des actions. Chez nos partenaires, ce phénomène est corrigé par l’existence de fonds de pension.

La part des produits risqués dans le patrimoine financier détenue par les ménages est de 15 % en France, le ratio le plus faible d’Europe et de 25 % en Italie, le ratio le plus élevé d’Europe. Les dépôts à vue et le numéraire représentent plus de 30 % du patrimoine financier en France et atteint même 45 % en Espagne. Les produits d’assurance vie pèsent 37 % en Allemagne et 30 % en France.

En 2015, les Européens les plus riches, en matière de patrimoine financier, sont, selon l’Observatoire Européen de l’Epargne, les Britanniques (125 000 euros en moyenne par personne) suivis par les Belges (107 000 euros), les Français (71 000 euros), les Italiens (66 000 euros) et les Allemands (64 000 euros).

La progression des inégalités patrimoniales

Les inégalités de patrimoine n’ont jamais été aussi fortes qu’à la veille de la Première Guerre mondiale. Les 10 % les plus riches possédaient alors 80 % du patrimoine aux États-Unis et 90 % en Europe. Une baisse des inégalités s’est engagée au niveau de la détention du patrimoine à partir de 1914 ; elle s’est achevée avec la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et dans les années 1970 en Europe. En 1970, les 10 % les plus riches possédaient aux États-Unis 70 % du patrimoine contre 65 % au niveau européen. La montée des inégalités est avant tout concentrée sur les 1 % voire les 0,1 % les plus riches. Les 1 % les plus riches aux États-Unis détenaient 40 % du patrimoine américain en 2014 contre 30 % en 1970. En Europe, les 1 % les mieux dotés possèdent 22 % du patrimoine en 2014 contre 20 % entre 1970 et 1980.

L’augmentation des inégalités de patrimoine est la conséquence d’un cycle favorable à la valorisation des actifs qui a démarré au début des années 1980 et qui se poursuit à travers la politique monétaire accommodante en vigueur depuis la crise des subprimes. Cette augmentation trouve également son origine dans l’évolution de la structuration démographique des populations occidentales.

Si le patrimoine est possédé majoritairement par les plus de 55 ans, cela est dû à un double processus ; un processus de constitution et un processus de valorisation. Durant les Trente Glorieuses, les baby-boomers ont bénéficié d’un contexte économique porteur qui s’est caractérisé par une forte augmentation des revenus et par une inflation permettant de réduire le coût de l’endettement. L’indexation des salaires sur les prix permettait de minorer le coût du remboursement du capital des emprunts. La désinflation dite compétitive mise en œuvre dans les pays occidentaux à la fin des années 1970 a mis un terme à ce processus. Si des années 1950 à 1980, l’endettement pesait peu sur les revenus des ménages, ces derniers ne pouvaient guère compter sur leur épargne pour améliorer leur situation. La valeur du patrimoine peinait à suivre l’inflation. Le rapport de forces était alors défavorable aux actionnaires, les entreprises distribuaient de faibles dividendes. La mondialisation, la tertiarisation et la désindexation des salaires de l’inflation ont changé la donne. Les entreprises à la recherche de capitaux ont dû traiter plus favorablement leurs actionnaires. La modernisation des circuits de financement à partir du milieu des années 1980 a également favorisé la valorisation des actifs financiers. La tertiarisation des économies et l’urbanisation des pays ont également joué un rôle en particulier au niveau de l’immobilier.

La baisse des taux d’intérêt entamée dans les années 1980 en lien avec l’augmentation de l’endettement public a évidemment joué un rôle majeur dans la valorisation des actifs immobiliers et des actions.

Les inégalités de patrimoine sont également le produit de celles liées aux revenus. La mondialisation et le développement d’Internet, comme lors de l’essor du secteur pétrolier dans les années 1920, ont généré d’importantes fortunes.

La démographie est un facteur à prendre en compte pour expliquer la montée des inégalités patrimoniales. En France, le flux annuel des transmissions patrimoniales a doublé sur trente ans passant de 6 à 12 % du PIB. Le poids de l’héritage dans le patrimoine des ménages est plus élevé en 2020 que dans les années 1970 mais reste inférieur à celui de 1914. L’héritage intervient de plus en plus tardivement en raison de l’allongement de l’espérance de vie mais il est plus élevé du fait du processus d’accumulation du capital, de l’appréciation de la valeur des actifs, ces vingt dernières années et du fait de la réduction de la taille des familles.

Quand la logique patrimoniale prend le dessus sur celle des revenus

Les Français, enquête après enquête, soulignent leur crainte pour leur pouvoir d’achat à la retraite. Selon l’enquête 2020 du Cercle de l’Épargne, 72 % d’entre eux pensent qu’ils auront (ou ont actuellement s’agissant des retraités) une pension de retraite insuffisante « pour vivre correctement ». Tout en ayant un niveau de vie supérieur à celui de l’ensemble de la population, 63 % des retraités eux jugent que la pension qu’ils reçoivent n’est pas suffisante. On relève une différence très grande entre les retraités hommes. S’agissant des non retraités, l’inquiétude est grande chez les plus de 45 ans. Elle atteint 79 % parmi eux. Par ailleurs, 64 % des ménages aisés estiment que leurs pensions seront insuffisantes en 2020, contre 44 % en 2019. De ce fait, il n’est pas étonnant que les ménages épargnent en vue de leur retraite.

Face la montée de l’inquiétude concernant le niveau de vie de leurs pensions, 53 % déclarent épargner en vue de leur retraite. Ce taux est assez constant depuis de nombreuses années. En période de crise, il tend à légèrement diminuer en raison de la progression de l’épargne de précaution. Toujours, selon la même enquête du Cercle de l’Épargne, 45 % des retraités déclarent épargner pour leur retraite.

Dans les faits, l’épargne en vue de la retraite obéit à des considérations d’ordre patrimonial. En France, les retraités sont épargnants nets jusque vers 75 ans. Cet âge augmente progressivement avec l’arrivée à des âges élevés des baby-boomers mieux dotés en patrimoine que leurs aînés. La crainte de manquer, la volonté de transmettre un héritage expliquent cette situation.

Les retraités éprouvent des difficultés à monétiser leur patrimoine même quand ils ont besoin de liquidités. Les difficultés à se projeter, la complexité des procédures (cession d’un bien immobilier), la peur de se faire avoir constituent autant de freins à cette mobilisation du patrimoine.

La faiblesse de la mobilité patrimoniale est un frein important à l’ascenceur social

Selon l’OCDE, la concentration du patrimoine sur une part restreinte de la population jouerait également un rôle dans la moindre mobilité sociale. Début 2018, la moitié des ménages vivant en France concentre 92 % de la masse de ce patrimoine. Les 5 % des ménages les mieux dotés en patrimoine financier en détiennent plus de la moitié alors que 1 % des ménages en possèdent 31 %. En 2017, le patrimoine maximum des 10 % de ménages les moins pourvus est 160 fois moins élevé que le patrimoine minimum des 10 % de ménages les mieux dotés. La succession des crises depuis 1973 affecte fort logiquement plus durement les ménages modestes. Comme ils disposent d’un faible patrimoine, leur situation en termes de revenus devient délicate en cas de retournement conjoncturel. Durant les Trente Glorieuses, l’absence de crise longue réduisait la dépendance au patrimoine. Depuis vingt ans, la valorisation des actifs immobiliers et financiers a accru les écarts entre les différentes catégories sociales. La part des dépenses de logement a augmenté pour les ménages les plus modestes et tout particulièrement pour ceux ne pouvant pas accéder aux logements sociaux. Cette part peut atteindre 30 % quand la norme, dans les années 1970, était de 20 %. La répartition du patrimoine est plus inégalitaire que celle des revenus. Le patrimoine est majoritairement détenu par les plus de 55 ans. Le poids de l’héritage qui intervient en règle générale après 55 ans a doublé en quarante ans. L’absence de patrimoine familial va souvent de pair avec la pauvreté monétaire. Selon l’OCDE, la moitié des jeunes ne bénéficie pas de l’effet amortisseur du patrimoine en cas de difficultés économiques.

Quelles réformes pour faciliter la mobilité du capital ?

Pour faciliter la transmission du patrimoine et éviter sa concentration, la tentation d’un durcissement de la fiscalité sur les droits de succession est souvent avancée. Pour autant, la France figure déjà parmi les États où les impôts sur la détention et la transmission du patrimoine sont élevés. La circulation plus rapide du capital passe certainement par une amélioration du régime de donation avec une augmentation et un raccourcissement des délais pour procéder à une autre opération. En ligne directe, l’abattement est limité à 100 000 euros pour une période de 15 ans. Un retour à 10 ans serait bienvenu. Un système progressif en fonction de l’âge pourrait être mis en œuvre pour encourager les cessions précoces. Le démembrement de propriété devrait être également encouragé.

Afin de faciliter le transfert du patrimoine, la généralisation de la fiducie serait également une solution. Aujourd’hui, les enfants rencontrent de nombreux problèmes pour gérer le patrimoine des parents quand ceux-ci deviennent des dépendants. Le recours à la tutelle est lourd et complexe. La fiducie sur le modèle britannique ou néerlandais permet le transfert de la propriété des biens sous certaines conditions fixées dans le contrat établi devant le notaire. La fiducie a été introduite dans le droit français en 2007 après de moult tergiversations. En vertu de l’article 2011 du Code civil, la fiducie est « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». Les Pactes Dutreil en vigueur pour les entreprises constituent un outil qui fonctionne bien et qui devrait être adapté pour les transmissions classiques à travers la fiducie. Pour mémoire, le pacte Dutreil Donation permet de bénéficier, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, d’un abattement de 75 % sur la valeur des titres transmis, soit par donation soit par succession. Cet abattement s’effectue avant l’abattement général de 100 000 euros avec lequel il se cumule pour les donations aux enfants.

Un changement des règles fiscales des plus-values pourrait également faciliter la mobilité du capital. Aujourd’hui, les plus-values sont fiscalement exonérées à 100 % à partir de la 22e année de détention. Pour les prélèvements sociaux, l’exonération intervient après la 30e année de détention. Pour améliorer la circulation du capital, une refonte du barème des abattements serait souhaitable.

La mobilité du capital est un enjeu social et économique. La forte concentration du patrimoine et des revenus qui y sont attachés est très mal perçue par l’opinion publique. Par ailleurs, la mauvaise répartition n’est pas un gage d’efficacité économique. Les sociétés inégalitaires en termes de patrimoine se caractérisent, en règle générale, par de faibles taux de croissance. Par ailleurs, la rentabilité du capital tend à diminuer quand ce dernier est concentré sur un nombre réduit de personnes.

Les Echos : Livret A : nouveau record de collecte depuis neuf ans

Thibaut Madelin des Echos reprend le Cercle de l’Epargne dans son analyse des résultats du Livret A au mois d’août.

Investir Epargne : des Français encore plus économes avec la crise

Investir revient sur la tendance à l’épargne des ménages depuis le mois de mars. Philippe Crevel a été interrogé sur le sujet.

Le Parisien : Livret A, épargne populaire… les placements sans risque valent toujours le coup

Le Parisien a interrogé Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne au sujet des produits d’épargne peu risqués comme le Livret A, le LDDS ou l’épargne logement au moment où les Français les plébiscitent.

Comment placer l’argent gagné grâce au Loto

Au moment où un couple de Français a gagné 156 millions d’euros Philippe Crevel donne quelques conseils afin de ne pas trop faire de bêtises face à une grosse somme d’argent.

Le Figaro : « Les Français sont toujours très prudents avec leur épargne »

Philippe Crevel est cité dans l’article de Jorge Carasso au sujet de la préférence pour la liquidité et la sécurité des épargnants français.

Mais comment s’y retrouver parmi les signaux contradictoires sur l’état de l’économie

Pour Atlantico, Philippe Crevel revient sur l’analyse des indicateurs de croissance en pleine crise sanitaire et économique.

Epargne Retraite, les meilleurs choix pour les chefs d’entreprise

Laurence Delain pour les Echos a réalisé un dossier sur l’épargne retraite et aux produits que les chefs d’entreprise peuvent mettre en oeuvre.

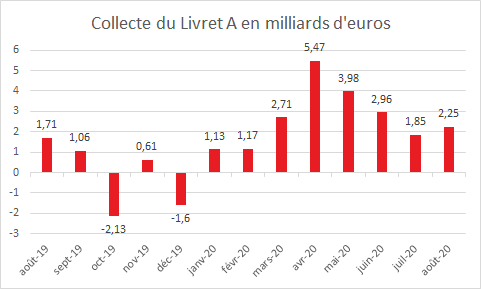

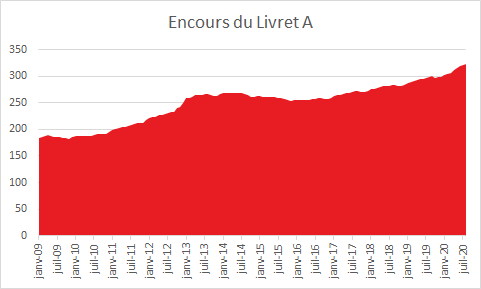

Le Livret A à plein régime en août

Le Livret A, au mois d’août, n’a pas chômé avec une collecte positive de 2,25 milliards d’euros, contre 1,85 milliard d’euros en juillet. L’année dernière, la collecte avait été positive de 1,71 milliard d’euros. Sur les huit premiers mois de l’année, la collecte cumulée est de 24,5 milliards d’euros, constituant le meilleur résultat jamais enregistré par le Livret A. Celui-ci continue donc sur sa lancée en accumulant de fortes collectes mois après mois. Depuis le début du mois de mars, les ménages ont placé sur ce produit 19,22 milliards d’euros.

Le résultat du mois d’août 2020 témoigne du maintien d’un niveau élevé d’inquiétudes au sein de la population. Les ménages n’ont pas puisé dans leur épargne de précaution au mois d’août durant leurs vacances. Malgré une forte réserve d’épargne liquide, ils auraient pu arbitrer en faveur de dépenses plaisirs. Les circonstances ont joué dans le sens inverse. Cette année, les ménages ont, plutôt réduit leurs dépenses de transports et de loisirs, en restant en France et en raison de l’absence de spectacles. La crainte du chômage ou de pertes de revenus à la rentrée les a amenés à renforcer leur poche d’épargne de précaution.

Dans ce contexte incertain, l’encours du Livret A a battu un nouveau record, en août, à 323,1 milliards d’euros tout comme celui du LDDS à 119,3 milliards d’euros. La collecte du petit frère du Livret A a été positive de 600 millions d’euros.

Dans le passé, le mois d’août était, en règle générale, un mois assez calme pour le Livret A en raison des vacances. Sur ces dix dernières années, seules deux mois dedécollecte ont été enregistrés, en 2014 et en 2015, en lien avec la baisse du taux du Livret A (passage de 1,25 à 1% le 1er août 2014 et à 0,75 % le 1er août 2015). En 2020, il n’y a pas d’effet taux sur la collecte d’été, les pouvoirs publics ayant décidé de le maintenir à 0,5 point le 1er août 2020 (ce taux avait été abaissé à 0,5 % le 1er février dernier avant le confinement). La menace d’une deuxième vague et les menaces sur l’emploi devraient conduire à maintenir un fort volant d’épargne de précaution dans les prochains mois. Néanmoins, la collecte devrait être moins dynamique, sauf en cas de reconfinèrent, en raison des dépenses incompressibles de l’automne et de l’hiver (impôts locaux, dépenses de rentrées scolaires, fêtes de fin d’année). Ce surcroît de dépenses pourrait être compensée en raison de l’absence de visibilité par une report ou l’annulation d’autres (voyages par exemple voire achat de voitures). Quoi qu’il en soit, le Livret A devrait battre en 2020 de nombreux records, de collecte et d’encours.

Le Livret A à plein régime en août

Le Livret A, au mois d’août, n’a pas chômé avec une collecte positive de 2,25 milliards d’euros, contre 1,85 milliard d’euros en juillet. L’année dernière, la collecte avait été positive de 1,71 milliard d’euros. Sur les huit premiers mois de l’année, la collecte cumulée est de 24,5 milliards d’euros, constituant le meilleur résultat jamais enregistré par le Livret A. Celui-ci continue donc sur sa lancée en accumulant de fortes collectes mois après mois. Depuis le début du mois de mars, les ménages ont placé sur ce produit 19,22 milliards d’euros.

Le résultat du mois d’août 2020 témoigne du maintien d’un niveau élevé d’inquiétudes au sein de la population. Les ménages n’ont pas puisé dans leur épargne de précaution au mois d’août durant leurs vacances. Malgré une forte réserve d’épargne liquide, ils auraient pu arbitrer en faveur de dépenses plaisirs. Les circonstances ont joué dans le sens inverse. Cette année, les ménages ont, plutôt réduit leurs dépenses de transports et de loisirs, en restant en France et en raison de l’absence de spectacles. La crainte du chômage ou de pertes de revenus à la rentrée les a amenés à renforcer leur poche d’épargne de précaution.

Dans ce contexte incertain, l’encours du Livret A a battu un nouveau record, en août, à 323,1 milliards d’euros tout comme celui du LDDS à 119,3 milliards d’euros. La collecte du petit frère du Livret A a été positive de 600 millions d’euros.

Dans le passé, le mois d’août était, en règle générale, un mois assez calme pour le Livret A en raison des vacances. Sur ces dix dernières années, seules deux mois de décollecte ont été enregistrés, en 2014 et en 2015, en lien avec la baisse du taux du Livret A (passage de 1,25 à 1% le 1er août 2014 et à 0,75 % le 1er août 2015). En 2020, il n’y a pas d’effet taux sur la collecte d’été, les pouvoirs publics ayant décidé de le maintenir à 0,5 point le 1er août 2020 (ce taux avait été abaissé à 0,5 % le 1er février dernier avant le confinement).

La menace d’une deuxième vague et les menaces sur l’emploi devraient conduire à maintenir un fort volant d’épargne de précaution dans les prochains mois. Néanmoins, la collecte devrait être moins dynamique, sauf en cas de reconfinèrent, en raison des dépenses incompressibles de l’automne et de l’hiver (impôts locaux, dépenses de rentrées scolaires, fêtes de fin d’année). Ce surcroît de dépenses pourrait être compensée en raison de l’absence de visibilité par une report ou l’annulation d’autres (voyages par exemple voire achat de voitures). Quoi qu’il en soit, le Livret A devrait battre en 2020 de nombreux records, de collecte et d’encours.

CSG : pas de remboursement pour les retraités après l’erreur de la CNAV

La Cnav a décidé de ne pas demander aux retraités le versement d’un surplus de remboursement de CSG versé par erreur

La Caisse nationale d’assurance vieillesse réclamait à 206 000 retraités le surplus versé en raison d’une erreur d’une hauteur de 40 millions d’euros. La Cnav avait mal appliqué le taux de CSG depuis le début de l’année 2020.

Bercy a renoncé aux remboursements de ce surplus. L’administration fiscale a annoncé, ce jeudi 17 septembre, que le surplus perçu ne serait pas réclamé. Le ministre délégué au Budget, Olivier Dussopt, a indiqué : « Les retraités ne doivent pas subir les erreurs administratives, ils vont ainsi pouvoir garder ces 190 euros en moyenne. »

Le Coin de l’Agenda économique

Lundi 21 septembre

En Allemagne, sera publié l’indice GfK sur la confiance des consommateurs pour le mois d’octobre.

En France et en Italie, seront connus les indices sur le climat des affaires du mois de septembre.

Aux États-Unis, il faudra suivre l’indice sur l’activité économique de la FED de Chicago pour le mois d’août.

Mardi 22 septembre

Pour la zone euro, l’indice de confiance économique de septembre sera publié.

Aux États-Unis, l’indice manufacturier de la FED de Richmond de septembre.

Mercredi 23 septembre

Les indices PMI préliminaires de septembre seront publiés pour la zone euro, le Royaume-Uni, le Japon et les États-Unis.

Jeudi 24 septembre

Au Royaume-Uni, l’indice sur la confiance des consommateurs de septembre sera rendu public.

Les indices IFO de septembre sur la situation économique en Allemagne seront communiqués.

Le bulletin de septembre de la Commission européenne sur la situation économique sera publié.

Les résultats des ventes de logement aux États-Unis pour le mois d’août seront connus. L’indice manufacturier de la FED du Kansas de septembre sera publié.

Vendredi 25 septembre

L’indice de confiance des consommateurs de septembre sera publié pour l’Italie.

L’Insee dévoilera pour le second trimestre 2020 l’indice du coût de la construction (ICC), l’indice des loyers commerciaux et des prix des logements neufs et anciens.

Lundi 28 septembre

Publication par l’Insee de l’indicateur de confiance des ménages dans la situation économique.

La Commission européenne publiera pour l’Union européenne et la zone euro les indicateurs avancés qui mesurent la confiance des consommateurs et la confiance dans l’industrie pour le mois de septembre.

Mardi 29 septembre

Au Japon, l’indice de la Production industrielle pour le pour le mois d’août sera publié.

Date du premier débat entre le président républicain Donald Trump et l’ancien vice-président démocrate Joe Biden.

Mercredi 30 septembre

Le taux de chômage en Allemagne pour le mois de septembre sera communiqué par l’Agence fédérale pour l’emploi.

Jeudi 1er octobre

La balance commerciale française pour le mois d’août sera connue.

Eurostat communiquera le taux de chômage dans l’Union européenne en août.

Aux Etats-Unis, il faudra suivre les résultats des indices ISM Manufacturier, ISM Manufacturing Employment Index, ISM Manufacturing New Orders Index et ISM de septembre.

Vendredi 2 octobre

L’Insee dévoilera la situation mensuelle budgétaire de l’Etat pour le mois d’août.

La balance commerciale allemande pour le mois d’août sera connue.

Le taux de chômage en septembre aux Etats-Unis sera dévoilé.

Le déficit public italien pour le second trimestre sera connu.

Le Coin des Epargnants du 19 septembre 2020 : quelques fissures dans la pierre

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 18 sept. 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 4 978,18 | -1,11 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 27 657,42 | -0,03 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 10 793,28 | -0,56 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 13 116,25 | -0,66 % | 13 249,01 |

| Footsie | 6 007,05 | -0,42 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 293,68 | -0,67 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 23 360,30 | -0,20 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 3 338,09 | +2,29 % | 3 050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,223 % | -0,029 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,486 % | -0,005 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,690 % | +0,021 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1854 | +0,06 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 953,300 | +0,67 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 43,180 | +8,77 % | 66,300 |

Sans dopage monétaire, les marchés font triste mine

Si la Fed a annoncé, jeudi, maintenir sa politique de taux zéro au moins jusqu’en 2023, du moins n’a-t-elle pas présenté de nouvelles mesures de soutien qui étaient espérées par les investisseurs. Dans un contexte de reprise de l’épidémie en Europe, ces derniers ont opté pour la prudence et se sont désengagés des valeurs actions. Les foncières ont été fortement attaquées cette semaine compte tenu des difficultés que rencontre le commerce de détail. La menace d’un retour des confinements accentue cette tendance. Vendredi 18 septembre, Unibail-Rodamco-Westfield a perdu plus de 10% après une baisse également de 10 % jeudi. Les autres grandes foncières ont également cédé du terrain Klépierre -9,55 %, Mercialys, -10,69 %, Icade -6,61% et Gecina -2,46 %.

Chine, le redressement se poursuit sur fond de chômage

Au mois d’août, quand l’économie occidentale évoluait sur un plateau, celle de la Chine poursuivait sa remontée. La reprise économique à partir du mois d’avril a été tirée par le rebond de la production industrielle et de l’investissement dans les infrastructures publiques et l’immobilier. Depuis le début de l’été, l’amélioration a concerné plus amplement l’industrie et les services. L’investissement reste dynamique et les exportations connaissent une rapide progression . En juillet-août, la hausse en rythme annuel atteint +8,4 % en valeur. Les ventes au détail ont affiché un taux de croissance légèrement positif de 0,5 % en rythme annuel au mois d’août pour la première fois de l’année. Elles étaient toutefois toujours en baisse en volume (-1,1%) et encore loin de leur niveau de 2019 sur les huit premiers mois de l’année (-8,6% en glissement annuel). Le commerce en ligne progresse toujours rapidement en Chine, entraînant la fermeture de commerces de détail.

Le retour à la normale de l’activité dans une majorité de secteurs industriels semble donc achevé. A Wuhan, le port du masque n’est plus obligatoire. Le choc provoqué par la pandémie a cependant fragilisé durablement la situation financière de nombreuses sociétés, en premier lieu les PME. Malgré tout, les ménages continuent à épargner et limitent leurs investissements. Cette prudence est liée à la situation du marché de l’emploi. Le taux de chômage urbain, établi par le Bureau statistique national sur la base de sondages, est monté brutalement de 5,3 % en décembre 2019 à 6,2 % en février. Il est redescendu depuis mars. Il s’élevait à 5,6 % en août. Il demeure ainsi inhabituellement élevé au regard des critères chinois. Ce taux de chômage est, en outre, partiel car il ne concerne d’une part que le marché du travail urbain et, d’autre part, exclut de nombreux travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi pendant la période de confinement.

Carton plein pour les produits de taux depuis le début de la crise sanitaire

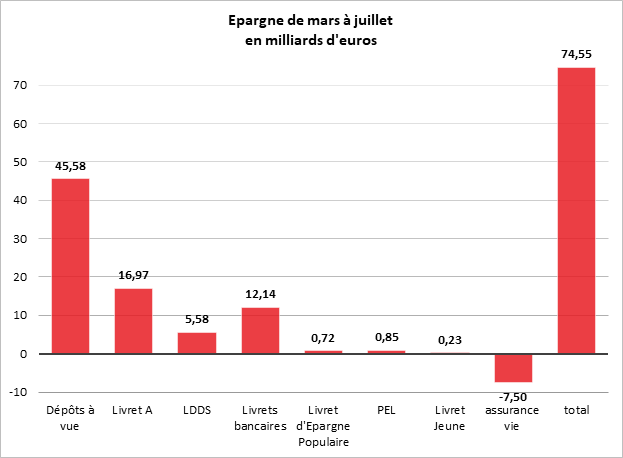

Le surplus d’épargne lié à la crise sanitaire est évalué entre 75 et 100 milliards d’euros. Les dépôts à vue et donc les comptes courants en ont été les premiers bénéficiaires devant les livrets réglementés. Les livrets bancaires fiscalisés ont enregistré une collecte en cinq mois de plus de 12 milliards d’euros malgré un rendement moyen de 0,13 % (source Banque de France). Il convient de souligner que les ménages les plus modestes ont mis de l’argent de côté sur leur Plan d’Épargne Populaire et les jeunes ont fait de même sur leur Livret Jeune. La crise sanitaire a mis un terme au processus de déclin de ces deux produits.

Cercle de l’Epargne – FFA – CDC – Banque de France

Le jeu de bonneteau du financement de la dépendance

La légitimité d’une institution repose, en France, sur la reconnaissance législative et sur la l’affectation de prélèvements. Après son officialisation, au mois de juillet, la branche dépendance est à la recherche de ses financements. A cet effet, l’inspecteur général des Finances, Laurent Vachey, a remis, mardi 15 septembre, au gouvernement son rapport dont certaines propositions pourraient être reprises dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021.

La dépendance, des besoins connus de longue date

Depuis plus de dix ans, les gouvernements se repassent le mistigri de la dépendance et la question de son financement. Le vieillissement de la population qui s’accélère avec la montée en âge des premières générations du baby-boom entraine automatiquement une progression des dépenses liées à la dépendance. Le nombre de personnes de plus de 60 ans en situation de dépendance varie en fonction des critères retenus. Il s’élève à 1,24 million en retenant le nombre de bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et de 3,3 millions selon une mesure épidémiologique. Il pourrait même être de près de 4 millions si l’on prend en compte l’auto-déclaration (source : Eurostat). Le nombre de 2,4 millions est également cité. Il comprend les personnes en EHPAD et ceux qui sont à domicile et qui font appel à une aide pour la vie courante. D’ici 2060, le nombre de personnes dépendantes devrait au minimum doubler.

La dépendance est amenée à augmenter en lien avec l’évolution de la démographie. Le nombre de personnes de plus de 60 ans qui n’était que 5 millions en 1980 devrait s’élever à 25 millions en 2040. Ils sont aujourd’hui 16 millions. Les personnes âgées de plus de 75 ans devraient passer de 9 millions en 2020 à 15,6 millions en 2060. Les personnes de plus de 85 ans, les plus susceptibles d’être en situation de dépendance, passeront, de leur côté, de 1,4 à 4,8 millions de 2015 à 2060. Dans le cadre du scénario médian retenu par le Ministère des Affaires sociales, la progression des personnes dépendantes augmenterait entre 1,5 à 1,8 % entre 2020 et 2040. Dans le scénario haut, le taux de progression pourrait atteindre un maximum de 2 % par an entre 2030 et 2040.. Chaque année, plus de 225 000 nouveaux cas de dépendance sont actuellement enregistrés. 2 % des plus de 70 ans sont en situation de dépendance et ce taux monte à 30 % pour les plus de 90 ans. En retenant le taux de progression moyen, le nombre de personnes dépendantes passerait de 1,2 million en 2015 à 1,5 million en 2030 et à 2 millions en 2050

Une augmentation inévitable des dépenses

Le coût actuel de la dépendance se situe entre 41 et 45 milliards d’euros. La dépense publique se monte à 23,5 milliards d’euros soit un peu plus d’un point de PIB, dont plus de la moitié correspond aux dépenses de soins et un gros tiers à l’aide formelle pour les activités de la vie quotidienne. D’ici 2040, la hausse est évaluée, en fonction des hypothèses retenues, entre 0,3 à 0,7 point de PIB.

Selon le rapport Libault de 2019 sur la dépendance, le besoin de financement a été évalué à plus de 6,2 milliards d’euros supplémentaires par an jusqu’en 2024 puis à 9,2 milliards d’euros à compter de 2030.

Avant la crise sanitaire, l’idée était de transférer à la dépendance les ressources de la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale qui était censée avoir achevé le remboursement de la dette d’ici 2024. La crise en cours entraîne le transfert à la CADES de 136 milliards d’euros de déficits sociaux conduisant à la prolongation de la CADES au minimum jusqu’en 2033. Pour l’année 2020, selon le Ministère des Comptes publics, le déficit de la Sécurité sociale pourrait atteindre 41 milliards d’euros en additionnant les pertes du régime général et du fonds de solidarité vieillesse – le FSV, contre un déficit de 6 milliards d’euros initialement prévu. Au mois de juillet, le gouvernement a certes confirmé le transfert à la nouvelle branche d’une fraction de 0,15 point de la contribution sociale généralisée (CSG) en provenance de la CADES. 2,3 milliards d’euros pourraient être affectés à ce risque en de 2024.

Les pistes du rapport Vachey

Le rapport Vachey souligne que le financement de la dépendance nécessitera un milliard d’euros supplémentaire en 2021. D’ici à 2024, il faudra dégager 3 à 5 milliards d’euros par an d’ici 2024.