Près de 16 500 milliards d’euros de patrimoine en France

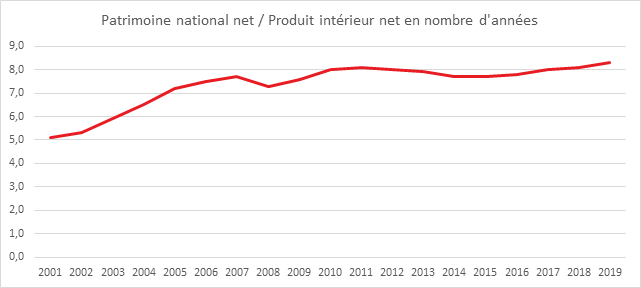

Fin 2019, le patrimoine économique national net s’élève à 16 421 milliards d’euros, soit l’équivalent de 8,3 fois le produit intérieur net de l’année. Ce ratio dépasse les niveaux historiques de 2011 et 2018 (8,1 fois le produit intérieur net de l’année).. La hausse du patrimoine a été de près de 5 % en 2019 (+4,8 % contre, contre +4,4 % en 2018). L’augmentation est largement lié à la valorisation des biens immobiliers et des valeurs mobilières. Les terrains bâtis ont connu une hausse de 6,6 %. En raison du rebond des cours des actions, le solde du patrimoine financier net s’établit à + 125 milliards d’euros en 2019. Il est à noter qu’avec l’accroissement de l’endettement financier, le passif financier est aussi en hausse.

Plus de 12 500 milliards d’euros de patrimoine pour les ménages

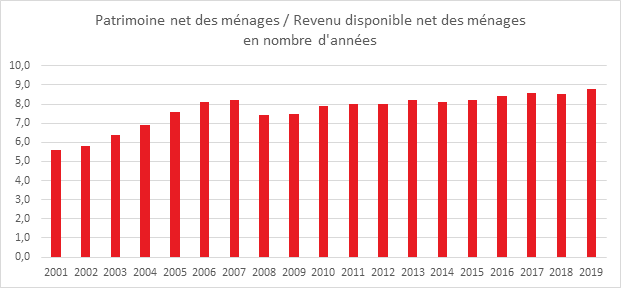

Fin 2019, le patrimoine net des ménages s’établit à 12 561 milliards d’euros, soit 8,8 fois le revenu disponible net des ménages. La progression a été de 6,2 % en 2019, contre +2,1 % en 2018.

Le patrimoine non financier des ménages s’élève à 8 451 milliards d’euros. En son sein l’immobilier représente 7 736 milliards d’euros, soit 61 % du patrimoine total. de l’ensemble.

Le patrimoine financier brut des ménages était de 5 872 milliards d’euros en 2019. Le passif financier s’élevait à 1762 milliards d’euros. Le patrimoine financier net était donc de 4 110 milliards d’euros, en augmentation de 10,4 % en 2019, après avoir baissé de 2,6 % en 2018.

Le numéraire et les dépôts représentaient 1650 milliards d’euros en hausse en 2019 de 5,8 %. Les actifs des ménages en assurance-vie et épargne retraite (35 % de leurs actifs financiers totaux) a fortement augmenté en 2019, + 9,0 % après – 1,1 % toujours en lien avec la forte appréciation des cours boursiers.

Au passif des ménages, les crédits continuent de croître (+ 6,1 %, après + 5,1 %), soutenus par la hausse des prix des logements (+ 3,8 %).

Les fonds propres des sociétés non financières en hausse

Fin 2019, la valeur nette des sociétés non financières (SNF) atteint 2 955 milliards d’euros. Le patrimoine non financier des SNF progresse au même rythme qu’en 2018 (+ 5,0 % après + 5,1 %) et atteint 5 266 milliards d’euros. Cela s’explique principalement par le maintien de l’investissement dans la construction (+ 6,1 % en 2018 et 2019).

Les passifs financiers des sociétés financières en forte hausse

Fin 2019, le patrimoine net des sociétés financières s’élève à 577 milliards d’euros. Il baisse de 12,6 % après une hausse de 19,2 % en 2018. la hausse plus rapide des passifs financiers (+ 7,8 %) que des actifs financiers (+ 7,0 %) qui explique la dégradation de leur situation nette. Au total, l’encours des fonds propres s’élève à 3 270 milliards d’euros en 2019. Il progresse de 6,1 % après un net recul (– 4,1 % en 2018).

Le patrimoine net des administrations publiques en hausse en 2019

Le patrimoine net des administrations publiques s’accroît de 10,3 % malgré la progression de leur endettement, pour atteindre 328 milliards d’euros fin 2019, sous l’effet conjoint de l’investissement en constructions et terrains bâtis et des valorisations boursières.

Le Coin des Epargnants du 12 décembre 2020 : quand le Brexit se rappelle à nous

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 18 décembre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 5 507,55 | -1,81 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 30 046,37 | -0,57 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 12 377,87 | -0,69 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 13 114,30 | -1,39 % | 13 249,01 |

| Footsie | 6 546,75 | -0,05 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 485,84 | -1,51 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 26 652,52 | -0,37 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 3 347,19 | -2,83 % | 3 050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,384 % | -0,069 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,637% | -0,087 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,878 % | -0,095 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2111 | -0,06 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 842,143 | +0,20 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 49,900 | +1,75 % | 66,300 |

Quand le Brexit se rappelle à notre bon souvenir

Les marchés ont mis un terme au cycle haussier entamé avec les annonces de commercialisation de plusieurs vaccins et l’élection de Joe Biden. Le CAC 40 baisse de 0,69 % sur cinq jours mettant un terme à cinq semaines consécutives de hausse. Le Brexit, et l’amplification de l’épidémie dans plusieurs pays expliquent le repli général mais modéré des indices actions. Les investisseurs ont également engrangé quelques plus-values avant les fêtes.

Pour le Brexit, le compte à rebours est enclenché. Même si l’Europe nous a habitué à des accords de dernière minute, la possibilité pour l’Union européenne et le Royaume-Uni de signer avant le 31 décembre se réduit de jour en jour. Personne n’a à gagner d’un « hard Brexit » mais, jusqu’à présent, Boris Johnson rejette toute contrepartie en cas d’intégration dans le marché unique. Sans accord de libre-échange avec Bruxelles au 31 décembre, les échanges entre Londres et l’UE, son principal partenaire, se feraient selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), synonymes de droits de douane et de quotas. En 2019, le montant des échanges entre l’Union européenne était de 830 milliards d’euros. Le Royaume-Uni est jusqu’à maintenant le pays d’Europe ayant le déficit commercial le plus élevé. A ce titre, la France dégage un de ses rares excédents commerciaux européens avec ce pays.

Plusieurs points de blocages empêchent, pour le moment, la conclusion d’un accord. Ainsi, le Royaume-Uni n’entend pas se soumettre aux normes techniques, fiscales et environnementales de l’Union. La Commission de Bruxelles considère que le gouvernement britannique entend faire de son pays une porte d’entrée aux marchandises des pays émergents qui ne souhaiteraient pas se soumettre à la réglementation européenne. Le Royaume-Uni se transformerait en Cheval de Troie du commerce européen au profit des pays tiers. Le gouvernement britannique s’oppose également au système d’arbitrage des différends commerciaux. Logiquement, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est compétente pour juger les cas de litige dans les prochaines années. Le Royaume-Uni ne se considère désormais plus lié aux lois européennes depuis son départ de l’Union en 2020, et récuse tout pouvoir à la CJUE. Bruxelles serait disposé à trouver sur ce point un compromis. Le dossier de la pêche et des zones réservées est également dans l’impasse. Les eaux britanniques sont parmi les plus riches du monde en poisson et de nombreux pays de l’Union y pêchent 760 000 tonnes de poissons chaque année, soit 636 millions d’euros de marchandises. La France est le pays le plus concerné en y réalisant 30 % de ses prises. Or au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni reprend le contrôle de cette zone économique exclusive et souhaite y imposer un système de droit de pêche et de quotas. Ces derniers seraient mis en place dans trois ans. Un délai estimé trop court par Bruxelles, qui propose plutôt de s’acquitter d’une taxe en reversant une partie des prises effectuées dans les eaux britanniques. Le gouvernement britannique estime les concessions européennes très insuffisantes.

Pétrole, une illusion de hausse

Le baril de pétrole Brent a dépassé les 50 dollars jeudi 10 décembre, pour la première fois depuis le début du mois de mars. La hausse de ces derniers jours fait suite à l’accord intervenu au niveau de l’OPEP et de la Russie la semaine dernière et aux annonces des premiers plans de vaccination Les investisseurs saluent le début des campagnes de vaccination au Royaume-Uni et d’ici quelques jours aux Etats-Unis et au Canada. Le Brent s’apprécie du fait d’un probable nouveau plan d’aide aux ménages et aux entreprises aux Etats-Unis. La demande de pétrole est soutenue en Chine et en Inde, respectivement premier et troisième importateur mondial de brut. Au Brésil, la consommation de carburants a même dépassé son niveau d’avant la pandémie. Enfin, les cours du brut sont tirés par la faiblesse du dollar qui rend l’or noir moins cher pour les grands pays consommateurs. L’optimisme des marchés est d’autant plus remarquable que les stocks de pétrole sont en hausse aux Etats-Unis et que l’Arabie Saoudite a exporté de fortes quantités vers ce pays afin de peser sur les cours et ainsi pénaliser les producteurs locaux. Les stocks américains se situent désormais 11 % au-dessus de leur niveau moyen des cinq dernières années. Cependant, le marché reste convalescent et pourrait encore connaître de fortes variations de cours. En ce milieu de mois de décembre, la demande de pétrole n’a pas retrouvé son niveau d’avant crise. A 92 millions de barils par jour, elle est de 7,5 % inférieure à son niveau du mois de décembre 2019. Sans la politique de régulation de la production, le prix serait autour de 30 dollars le baril.

La Banque centrale maintient son cap

A l’occasion de sa réunion du 10 décembre, la Banque Centrale Européenne a pris en compte les effets de la deuxième vague de coronavirus et d’un éventuel « hard Brexit » dans ses prévisions et a ajusté, en conséquence, sa politique. Pour 2021, la BCE a ainsi ramené sa prévision de croissance de 5 à 3,9 %. Une accélération est, en revanche, attendue l’année suivante (4,2 %, contre 3,2 % initialement). L’inflation devrait être de 0,2 % en 2020 et atteindrait progressivement 1,4 % en 2023. La BCE n’a pas touché à ses taux directeurs qui restent à leurs niveaux historiquement bas. Le taux de dépôt reste à -0,5 %, le taux de refinancement à 0 % et celui de la facilité de prêt marginal à 0,25 %. La BCE a décidé d’augmenter de 500 milliards d’euros son programme d’achats d’urgence pandémie (PEPP), l’enveloppe totale atteignant 1 850 milliards d’euros. Ce programme se poursuivra au moins jusqu’en mars 2022. Cette extension du programme pourrait toutefois poser des problèmes techniques à la BCE. La BCE ne peut pas détenir plus de 50 % de toute dette souveraine. Or, ce ratio pourrait être atteint pour certains Etats en 2021 ou en 2022. Sur ce sujet, Christine Lagarde a déclaré que « nous avons dit à plusieurs reprises que les limites que nous nous sommes imposées ne doivent pas être un obstacle à l’exécution de notre politique monétaire ». La BCE a, par ailleurs, modifié son programme de financement de long terme à taux négatifs pour les banques, les TLTRO. Ils permettent aux établissements qui maintiennent leurs prêts à l’économie réelle (entreprises et ménages) de se financer auprès de la BCE à –1 %. Cette mesure de soutien à la consommation et à l’investissement a été prolongée jusqu’à la fin juin 2022. Trois nouvelles opérations auront lieu au second semestre 2021. Les mesures annoncées par la BCE ont déçu les investisseurs qui auraient des mesures plus conséquentes. Elles n’ont, par ailleurs, pas freiné l’appréciation de l’euro par rapport au dollar mais celle-ci est avant tout la conséquence de la faiblesse de ce dernier.

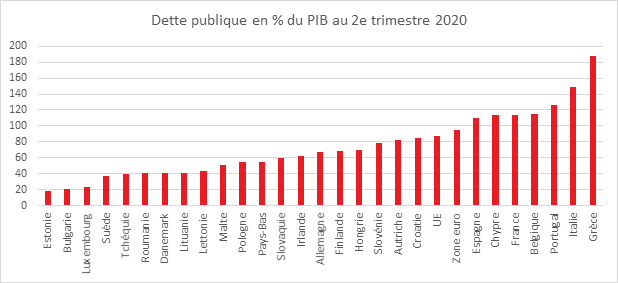

La politique monétaire expansive a eu comme conséquence que les Etats du cœur de l’Europe, France comprise, se sont endettés à taux négatifs sur l’ensemble de l’année. Le taux moyen des emprunts français toute duration confondue a été, en 2020, de -0,4 %, contre -0,19 % en 2019. 260 milliards d’euros ont été levés, ce qui constitue un record pour la France et au niveau européen. Logiquement, en 2021, le programme d’émission porte également sur 260 milliards d’euros.

La capitalisation dans toutes ses formes

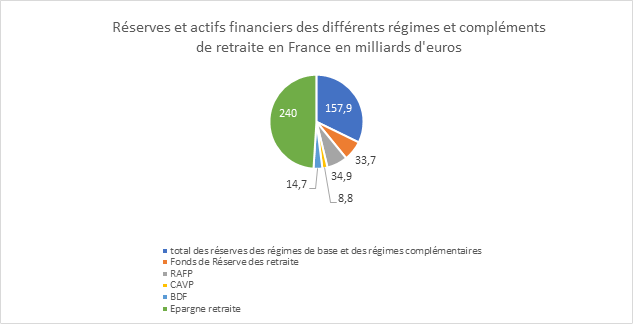

Le système français de retraite repose avant tout sur la répartition avec des cotisations, des contributions ou des impôts qui sont affectés au financement des pensions. La capitalisation ne fournit que 2,4 % des ressources des retraités en France, plaçant le pays loin derrière ses partenaires de l’OCDE pour lesquels ce ratio est, en moyenne, de 15 %.

Au-delà des suppléments de revenus issus des différents produits d’épargne retraite, les régimes de retraite peuvent être amenés à faire appel aux marchés financiers dans le cadre de la gestion de leurs réserves. De ce fait, le poids du financement assuré par ces marchés est supérieur au seul encours de l’épargne retraite évalué à 240 milliards d’euros en 2018.

Près de 158 milliards d’euros de réserves

Selon le Conseil d’Orientation des Retraites (COR), au 31 décembre 2019, les réserves des régimes de retraite par répartition s’élevaient à 157,9 milliards d’euros. Le régime complémentaire des salariés AGIRC/ARRCO détient les réserves les plus importantes avec 84,1 milliards d’euros. Elle devance la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL) qui dispose d’un encours de 29,7 milliards d’euros. Ces réserves ont fait l’enjeu d’âpres débats lors de la discussion de la réforme des retraites en 2019, les différents régimes ne souhaitant pas leur disparition dans le cadre du système universel. Il avait été admis qu’elles puissent être affectées à des dépenses de solidarité et des dépenses visant à lisser les effets de la réforme.

A ces réserves qui sont placés sur les marchés immobiliers et financiers, il faut également celles du Fonds de Réserve des Retraites (FRR). Ce dernier possédait un actif de 33,7 milliards d’euros à la fin de l’année 2019. Ce fonds participe au financement de la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale qui a notamment repris les dettes de la Caisse Nationale de l’Assurance Vieillesse et du Fonds de Solidarité Vieillesse. Le cumul des réserves des régimes par répartition et du FRR atteint 191,6 milliards d’euros, soit 7,9 % du PIB de 2019. Par ailleurs, il convient d’ajouter l’actif financier du Régime Additionnel de le Fonction Publique qui fonctionne par capitalisation. Cet actif atteint 35 milliards d’euros. Enfin, deux régimes par capitalisation doivent être comptabilisés. La Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens possède également d’un régime en capitalisation provisionné à hauteur de 5,9 milliards d’euros pour un actif net estimé à 8,8 milliards d’euros en valeur de marché fin 2019. Les agents de la Banque de France bénéficie également d’un fonds de pension dont l’actif en valeur de marché était, toujours fin 2019, de 14,8 milliards d’euros.

Prise en compte du chômage partiel pour la retraite

Conformément à l’engagement pris par le Gouvernement, le chômage partiel sera pris en compte pour le calcul des pensions. Cela a été rendu possible par le décret du 1er décembre 2020 pris en application de l’article 11 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions urgentes liées à la crise sanitaire (voir circulaire n°154-2020).

Avant ce décret, l’indemnité perçue par les salariés en chômage partiel n’était pas considéré comme un salaire et n’était pas soumise à cotisations, notamment pour la retraite. Il en résultait que pour les pensions de base du régime général, versées par l’Assurance-retraite, le chômage partiel ne permettait pas de valider des trimestres, contrairement au chômage indemnisé «total».

Le décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 permet dorénavant une prise en compte des périodes d’activité partielle pour les droits à retraite. Il prévoit qu’un trimestre puisse être validé avec 220 heures d’activité partielle . Il ne sera pas possible de valider plus de quatre trimestres sur l’année 2020.

Logiquement, la validation des trimestres s’effectue non pas en fonction du nombre d’heures travaillées mais en fonction d’un montant soumis à cotisations. Ainsi, pour valider un trimestre, il faut un montant équivalent à 150 fois le Smic horaire (soit 1 522,50 euros bruts, et 6 090 euros pour quatre trimestres).

Pour le régime complémentaire AGIRC / ARRCO, le Conseil d’administration a décidé que les salariés indemnisés au titre de périodes d’activité partielle bénéficient de points de retraite complémentaire au-delà de la 60e heure indemnisée.

Le Coin de l’agenda économique et financier

Lundi 7 décembre

L’indice Sentix relatif à la confiance des investisseurs dans la zone euro sera publié pour le mois de décembre.

La balance commerciale de la Chine pour le mois de novembre sera connue. Les réserves de change de la Chine pour le mois de novembre seront aussi dévoilées.

Mardi 8 décembre

La balance commerciale de la France pour le mois d’octobre sera donnée.

Publication en Allemagne de l’enquête ZEW sur le sentiment économique pour le mois de décembre.

Mercredi 9 décembre

L’indice hors tabac de l’inflation en novembre sera publié par l’Insee.

La balance commerciale de l’Allemagne pour le mois d’octobre sera connue.

La fondation NFIB publiera l’indice de l’optimisme des affaires pour les États-Unis au mois de novembre.

Le niveau des stocks des grossistes en octobre sera publié par le Bureau américain.

Jeudi 10 décembre

Réunion du Conseil européen. Les dirigeants de l’Union européenne se réuniront à Bruxelles pour débattre de la poursuite des mesures de coordination liées à la COVID-19, du changement climatique, du commerce, de la sécurité et des relations extérieures. Cette réunion se prolongera le 11 décembre.

Décision sur les taux d’intérêt de la BCE.

La production industrielle pour le mois d’octobre sera dévoilée en France et au Royaume-Uni.

Vendredi 11 décembre

La Banque d’Angleterre publiera son second rapport sur la stabilité financière pour l’année 2020.

En Italie, la balance commerciale et la production industrielle pour le mois d’octobre seront connues.

L’indice des prix à la consommation pour le mois de novembre sera donné en Allemagne et en Espagne.

Lundi 14 décembre

La production industrielle dans la zone euro en octobre sera donnée par Eurostat.

Le niveau de la production industrielle en octobre au Japon et le taux d’utilisation des capacités industrielles japonaises en octobre seront connus.

Mardi 15 décembre

Le taux de chômage en novembre au Royaume-Uni sera dévoilé.

L’indice des prix à la consommation en novembre en Italie sera donné par l’institut national italien de la statistique.

Mercredi 16 décembre

Le coût du travail trimestriel dans la zone euro au troisième trimestre sera publié par Eurostat. Il montre l’évolution à court terme des coûts horaires totaux engagés par les employeurs de maintenir leurs employés.

La balance commerciale de la zone euro en octobre sera aussi donnée par Eurostat.

Jeudi 17 décembre

L’indice des prix à la consommation en novembre dans la zone euro sera donné par Eurostat.

Décision sur les taux de la Banque d’Angleterre.

Le nombre de permis de construire ainsi que celui des mises en chantier en novembre aux États-Unis seront dévoilés.

Vendredi 18 décembre

Les indices Markit- PMI manufacturiers et de services pour le mois de décembre seront publiés pour la zone euro, la France et l’Allemagne.

Décision sur les taux de la Banque du Japon.

Le Coin des Epargnants du 5 décembre 2020

« l’épargne française doit être une composante importante du financement des investissements réalisés en France. Il faut qu’elle soit présente, active et participante ». Valéry Giscard d’Estaing

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 4 décembre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 5 609,15 | +0,20 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 30 218,26 | +1,03 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 12 464,23 | +2,12 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 13 298,96 | -0,28 % | 13 249,01 |

| Footsie | 6 367,58 | +0,25 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 539,27 | +0,33 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 26 751,24 | +0,40 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 3 444,58 | +1,06 % | 3 050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,31547 % | +0,032 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,550 % | +0,039 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,973 % | +0,121 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2142 | +1,54 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 834,740 | +2,64 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 48,900 | +1,37 % | 66,300 |

Pause en Europe et records à New York

Après plusieurs semaines de fortes hausses, les marchés « actions » se sont mis en mode « pause » cette semaine, du moins en Europe, ballotés entre les résultats décevants de l’emploi américain et les incertitudes sur la mise en place de la vaccination de masse. La bourse de New York continue de battre record sur record, faisant toujours fi des menaces et voulant croire à un vigoureux rebond en 2021.

L’augmentation rapide de l’endettement aux Etats-Unis et la ligne plutôt keynésienne du futur gouvernement de Joe Biden ont favorisé la hausse des taux. Une remontée de l’inflation est également attendue par le marché, ce qui peut conduire à expliquer en partie la hausse des taux de dettes souveraines. L’euro profite de la situation pour s’apprécier et pour passer au-dessus du cap de 1,2 dollar, ce qui n’était plus arrivé depuis la fin du mois d’avril 2018.

Un compromis est intervenu, jeudi 3 décembre, au sein de l’Opep+, rassemblant les Etats membres de l’organisation et plusieurs pays producteurs non-membres comme la Russie, sur une augmentation progressive de sa production. En vertu de cet accord, la production ne sera plus réduite que de 7,2 millions de barils par jour à partir de janvier, contre 7,7 millions de barils par jour actuellement. Cet accord a entraîné le rebond des valeurs pétrolières comme Total. La poursuite de la régulation de la production a contribué à la poursuite de la hausse du prix de pétrole Brent qui sur un mois gagne 22 %.

En Chine, les indices des directeurs d’achat se sont améliorés en novembre, dépassant les attentes des investisseurs. Au Japon, les PMI manufacturier, composite et du secteur des services sont également en hausse tout en demeurant en dessous du seuil critique de 50. Aux États-Unis, en revanche, l’ISM manufacturier a enregistré une baisse significative et plus marquée qu’attendu. Le PMI Markit est resté stable. Dans le secteur des services, l’ISM a fléchi mais le PMI s’est amélioré.

Des créations d’emploi en retrait aux Etats-Unis

En novembre, l’économie américaine a créé 245 000 emplois, contre 648 000 en octobre et 5 millions en juin. L’agence Bloomberg anticipait 460.000 emplois. Malgré tout, le taux de chômage a baissé de 0,2 point, à 6,7 %, en recul de 8 points par rapport à avril. Il demeure toujours supérieur de 3,2 points à ce qu’il était en février (3,5%). Le nombre de chômeurs s’élève à 10,7 millions, soit 4,9 millions de plus par rapport à son niveau de février. Le nombre de chômeurs de longue durée (ceux sans emploi depuis 27 semaines ou plus) a augmenté de 385. 000 à 3,9 millions, soit 36,9 % du total des chômeurs. Le ralentissement intervient dans un contexte de reprise rapide de l’épidémie et de report de l’adoption d’un plan de relance. Plus de 100 000 personnes sont aujourd’hui hospitalisées dans le pays ; le nombre de nouveaux cas par jours atteint près de 250 000.

Les secteurs les plus dynamiques pour la création d’emploi restent la construction résidentielle, la santé ou le transport-logistique, tandis que d’autres sont pénalisés par des mesures de restriction de circulation, qui frappent désormais la moitié des Etats. L’hôtellerie, qui a subi les plus importantes pertes d’emplois durant la pandémie, n’a créé que de 31 000 postes en novembre tandis que le commerce de détail en a perdu 35 000.

Les consommateurs américains semblent réduire fortement les achats dans les commerces en privilégiant le e-commerce. Ainsi, durant le Black Friday, la fréquentation des magasins physiques a chuté de 52 %.

Les taux des livrets stables en octobre

Au mois d’octobre 2020, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires est resté stable à celui des deux mois précédents (0,46 %). Le taux des livrets fiscalisés était de 0,12%.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires,

| oct- 2019 | août-2020 | sept- 2020 (e) | oct- 2020 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,58 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |

| Ménages | 0,83 | 0,69 | 0,69 | 0,68 |

| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,74 | 0,57 | 0,57 | 0,55 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,30 | 1,07 | 1,06 | 1,05 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,78 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |

| dont : livret A | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| – livrets ordinaires | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

| – plan d’épargne-logement | 2,65 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |

| SNF | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |

| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,21 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,14 | 0,98 | 0,97 | 0,96 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,41 | -0,48 | -0,49 | -0,51 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,52 | -0,56 | -0,60 | -0,65 |

Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

c. Moyenne mensuelle.

d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

e. Données révisées.

f. Données provisoires.

g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés

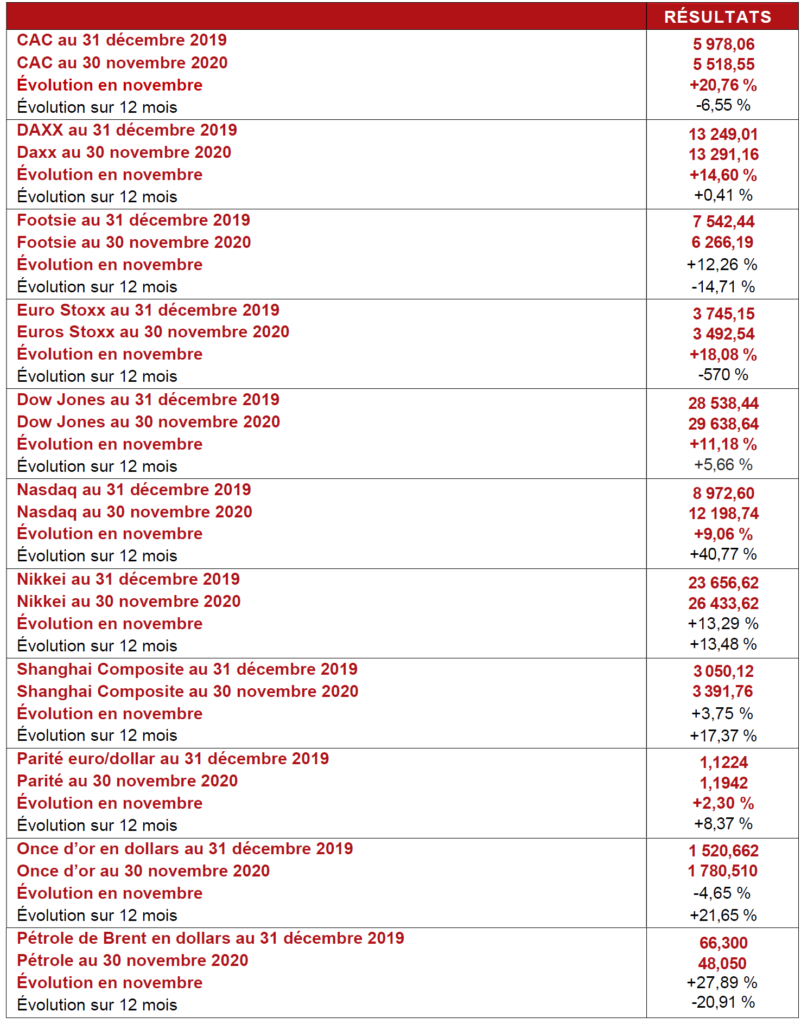

Novembre, un mois haut en couleur pour les marchés financiers

Le mois de novembre 2020 a été exceptionnel sur le plan boursier. La CAC 40 a gagné 20,1 %, ce qui constitue sa deuxième plus forte hausse mensuelle de son histoire. Il faut remonter à février 1988, juste après sa création pour avoir une augmentation plus importante, +24,57 %.Depuis le recul de la mi-mars, après l’annonce du premier confinement, le CAC 40 a regagné 51,9 %. La perte par rapport au 1er janvier n’est plus que de 7,69 %. Le mois de novembre a été marqué par les résultats positifs de plusieurs vaccins anti-covid en phase 3 et par l’élection de Joe Biden à la Présidence des Etats-Unis. Les marchés ne se sont pas inquiétés des confinements décidés par plusieurs gouvernements européens pour endiguer la deuxième vague. Le Dax allemand a augmenté de 15,4 % sur le mois, le FTSE Mib milanais de 24,6 % et le Footsie londonien de 14,2 %.

Durant le mois de novembre, le Dow Jones a dépassé le cap symbolique et historique des 30 000 points avant de légèrement se replier. L’indice américain a gagné 11,18 % en un mois.Quant au S&P 500, avec une progression mensuelle de 10,8%, il connaît le meilleur mois de novembre de son histoire. Le Nasdaq a établi un nouveau record le 27 novembre. Il a progressé de près de 41 % en un mois.

Le baril de pétrole Brent a gagné près de 28 % en un mois et s’est rapproché des 50 dollars, signe manifeste du rebond économique. La progression s’explique par l’anticipation de l’accord de régulation de la production qui devrait être pérennisé par l’OPEP et la Russie.

L’augmentation du nombre de personnes infectées aux Etats-Unis pourrait peser sur les cours au mois de décembre. En Europe, une possible troisième vague après les fêtes de Noël et de fin d’année pourrait également contrarier le mouvement haussier tout comme les négociations sur le Brexit. Les prochains jours seront cruciaux ; un accord serait possible pour la pêche.

Le Coin des Epargnants du 27 novembre 2020 : les actions en pleine forme

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 27 novembre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 5 598,18 | +1,86 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 29 910,37 | +2,21 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 12 205,85 | +2,96 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 13 335,68 | +1,51 % | 13 249,01 |

| Footsie | 6 367,58 | +0,25 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 527,79 | +1,74 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 26 644,71 | +4,38 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 3 408,31 | +0,91 % | 3 050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,347 % | +0,002 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,589 % | -0,004 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,852 % | +0,011 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1956 | +0,84 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 785,610 | -4,54 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 47,960 | +6,46 % | 66,300 |

Le CAC 40 à la frontière des 5600 points

Le Cac 40 a terminé la semaine juste en-dessous des 5600 points (5598). Il a franchi cette barre dans la journée de vendredi (5 612,70 au plus haut du jour) pour la première fois depuis février. Depuis le début du mois de novembre, l’indice a gagné près de 22 % et a enchaîné quatre semaines consécutives de hausse. De son côté, le Nasdaq Composite a franchi un nouveau record à plus de 12 200 points, tiré par Apple, Alphabet et Amazon.

Au-delà des bons résultats des indices boursiers, des signes inquiétants persistent sur le front de la pandémie de Covid-19 avec une remise en cause des essais du vaccin d’AstraZeneca. Aux Etats-Unis, le nombre d’hospitalisations continue de progresser et a dépassé les 89 000 mercredi 25 novembre. Le taux d’incidence de la Covid-19, soit le nombre de contaminations rapporté à la population, augmente rapidement et atteint près de 50 nouveaux cas quotidiens pour 100 000 habitants, un rythme désormais nettement plus élevé qu’en Europe. L’épidémie qui était très active dans les États ruraux (Dakota du Nord, Indiana, Kansas, Utah, Colorado, etc.) se propage à nouveau dans les grands centres urbains. A New York, les écoles ont été fermées quand un couvre-feu a été institué en Californie. Les autorités craignent que les réunions liées aux fêtes de fin d’année n’entraînent une résurgence des contaminations. La crainte d’une troisième vague après les fêtes de fin d’année est de plus en plus anticipée d’autant que la vaccination de la population au sein des pays avancés prendra du temps, au moins un an. La Chine semble en revanche se démarquer avec une hausse de 28,2 % sur un an de ses profits industriels en octobre, un résultat inédit depuis neuf ans. Ce dernier a entrainé une progression des cours du pétrole avec un baril de Brent à plus de 48 dollars, au plus haut depuis le mois de mars.

Le Livret A rejoint l’assurance vie dans la décollecte

Le produit d’épargne le plus populaire, le Livret A, et l’assurance vie qui est le numéro 1 en volume, ont connu le même destin en octobre avec deux petites décollectes. Les épargnants ont boudé ces deux placements juste avant le deuxième confinement.

Coup d’arrêt logique pour le Livret A

Au mois d’octobre, le Livret A a mis un terme à neuf mois consécutifs de collecte positive avec une décollecte de 940 millions d’euros. Sur les dix premiers mois de l’année, la collecte reste positive avec plus de 24,8 milliards d’euros.

Octobre est traditionnellement un mois de décollecte pour le Livret A. Pour retrouver, une collecte positive en octobre, il fallait remonter à celle gargantuesque d’octobre 2012 (+7,35 milliards d’euros) faisant suite au relèvement du plafond du Livret A. En 2019, la décollecte avait atteint un niveau de 2,13 milliards d’euros. La décollecte du mois d’octobre 2020 reste faible au regard de celles constatées les années précédentes, traduisant de ce fait le maintien d’une forte épargne de précaution. Avec plus de 323 milliards d’euros d’encours et 25 milliards d’euros de collecte depuis janvier, une pause était de toute façon prévisible. Même le Livret A ne monte pas jusqu’au ciel…

Octobre est logiquement un mois de dépenses avec, notamment, la fin de la rentrée scolaire et surtout le paiement des impôts locaux. 2020, malgré la crise sanitaire et les restrictions de consommation qu’elle impose n’échappe pas à la règle. Avant le confinement, les ménages ont réalisé des dépenses reportées depuis plusieurs mois. Par ailleurs, privilégiant la liquidité absolue, les ménages ont tendance à laisser de plus en plus d’argent sur leurs comptes sachant, qu’il leur est de plus en plus difficile de prévoir leurs dépenses de consommation qui sont soumises au rythme des restrictions.

L’assurance vie, à petit train de sénateur, revient à l’équilibre

Pour le mois d’octobre, selon la Fédération Française de l’Assurance, l’assurance vie enregistre sa huitième décollecte de rang mais avec -154 millions d’euros. Il s’agit de la plus faible constatée depuis le mois d’avril 2020.

Sur ces dix dernières années, une seule décollecte avait été enregistrée au mois d’octobre. Si, en règle générale, le Livret A termine mal l’année, ce n’est pas le cas pour le premier placement des ménages. Dans les derniers mois de l’année, les épargnants effectuent des arbitrages et décident d’affecter une partie de leurs liquidités sur des placements de long terme comme l’assurance vie ou les produits d’épargne retraite. En 2020, l’affaire est tout autre. L’assurance vie est une des victimes collatérales de la crise sanitaire du fait de sa nature de placement à long terme. La très faible décollecte du mois d’octobre souligne que les ménages reviennent progressivement sur l’épargne de long terme et que le premier produit d’épargne ne souffre d’aucune défiance. Il n’en demeure pas moins que dans l’histoire de l’assurance vie, un tel cycle de décollecte n’avait été jamais enregistré.

Une reprise de la collecte brute en octobre

Au mois d’octobre, la collecte brute a atteint 10,9 milliards d’euros, contre 9,4 en septembre. Pour avoir une collecte plus élevée, il faut remonter au mois de février avant la crise sanitaire. La bonne tenue des marchés financiers explique certainement ce rebond de la collecte dont 34 % a été placé en unités de compte, ce qui constitue le taux moyen de ces derniers mois. Les prestations sur le mois d’octobre se sont élevées à 11 milliards d’euros, soit un peu plus qu’en septembre (10,1 milliards d’euros).

2020, une année atypique pour l’assurance vie

Avec octobre, la collecte nette reste négative sur les dix premiers mois de l’année à hauteur de 7,3 milliards d’euros, contre une collecte nette positive de 22,3 milliards d’euros sur la même période de 2019. Depuis le début de la crise sanitaire, la décollecte est de 9,3 milliards d’euros (de mars à octobre). La décollecte en 2020 pourrait donc être supérieure à celle de 2012 (-6,3 milliards d’euros) marquée par la crise des dettes souveraines qui avait généré un climat de suspicion à l’encontre des fonds euros des contrats d’assurance vie.

Sur les dix premiers mois de l’année 2020, le cumul des cotisations en assurance vie atteint 93,0 milliards d’euros, soit une baisse de plus de 28 milliards d’euros. En revanche, les prestations sont stables d’une année sur l’autre, 100,3 milliards d’euros en 2020, contre 99,3 milliards d’euros en 2019.

Dans un contexte de crise sanitaire doublée d’une crise économique, les ménages éprouvent, à juste titre, les pires difficultés pour se projeter et donc s’engager sur le long terme. Ils privilégient la liquidité absolue ; les dépôts à vue et les livrets sont les principaux réceptacles de l’épargne covid. Les ménages anticipent une baisse de revenus et ont peur des licenciements, ce qui les conduit à accroître le volume de leur épargne de précaution. La baisse des rendements des fonds euros et l’incitation à placer une partie de son épargne en unités de compte dissuadent, à la marge, une partie des épargnants.

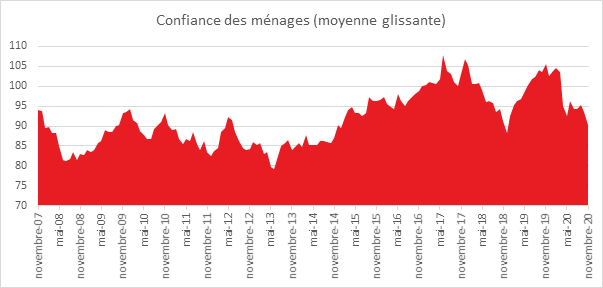

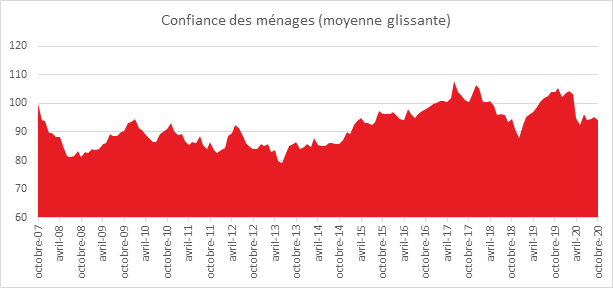

Moral des ménages en novembre, l’épargne comme planche de salut

En novembre, la confiance des ménages dans la situation économique est en nette baisse. Le deuxième confinement malgré son caractère moins strict que le premier apparaît sur le plan économique plus inquiétant. Le premier avait tétanisé les Français mais ces derniers estimaient qu’il s’agissait d’une expérience unique. Avec le temps, ils intègrent les conséquences économiques de la pandémie. Le reconfinement traduit son installation dans la durée. Les annonces des plans de licenciements, les difficultés croissantes des commerces pèsent sur le moral des ménages. L’indicateur qui la synthétise perd ainsi quatre points par rapport à octobre et se retrouve en-dessous de son niveau du mois d’avril. À 90, il atteint ainsi son plus bas niveau depuis décembre 2018.

Une inquiétude croissante pour les revenus à venir

En novembre, les ménages sont beaucoup moins optimistes sur leur situation financière future. Le solde de l’indicateur correspondant perd cinq points et est en-dessous de sa moyenne de longue période. En revanche, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière passée reste stable, au-dessus de sa moyenne, ce qui est en phase avec le fait que les revenus des ménages ont été globalement maintenus depuis le mois de mars. La baisse serait de l’ordre de 5 %, soit bien moins que le recul du PIB.

Une renonciation marquée pour la consommation

De manière assez logique, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants baisse fortement. Le solde correspondant perd huit points et demeure inférieur à sa moyenne de longue période. Il atteint son plus bas niveau depuis mai dernier.

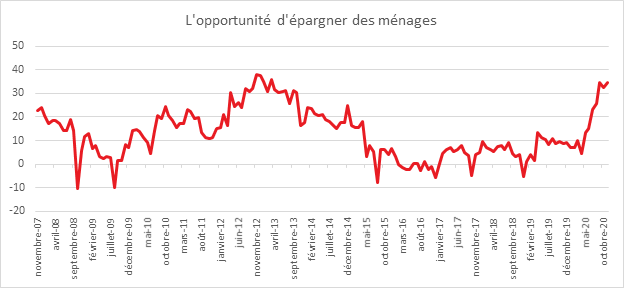

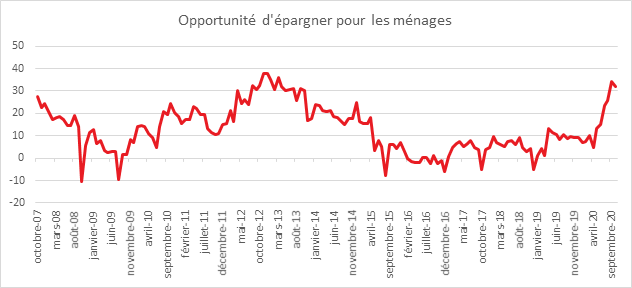

L’épargne comme planche de salut

A contrario, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente à nouveau. Le solde correspondant gagne trois points et demeure bien au-dessus de sa moyenne. Néanmoins, le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne actuelle baisse de trois points. Il se maintient malgré tout nettement au-dessus de sa moyenne. Le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne future est stable et se reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

Forte inquiétude sur le pouvoir d’achat

En novembre, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s’améliorer au cours des douze prochains mois diminue de nouveau. Le solde correspondant perd neuf points et demeure très en dessous de sa moyenne de longue période. Les ménages s’attendent à une augmentation des licenciements et à des impôts.

La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois baisse également. Le solde correspondant perd trois points et reste largement en dessous de sa moyenne de longue période.

Sans surprise, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage se dégrade L’indicateur correspondant atteint son plus haut niveau depuis juin 2013, et demeure très au-dessus de sa moyenne de longue période.

En novembre, les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont nettement plus nombreux que le mois précédent. À l’inverse, la part des ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois continue de baisser.

L’assurance vie stoïque ou presque dans la tourmente sanitaire

Pour le mois d’octobre, l’assurance vie enregistre, selon la Fédération Française de l’Assurance, sa huitième décollecte de rang mais avec -154 millions d’euros, il s’agit de le plus faible constatée depuis le mois d’avril 2020.

Octobre, logiquement un mois traditionnellement faste pour l’assurance vie mais pas en 2020

Sur ces dix dernières années, une seule décollecte avait été enregistrée au mois d’octobre. Si, en règle générale, le Livret A termine mal l’année, ce n’est pas le cas pour le premier placement des ménages. Dans les derniers mois de l’année, les épargnants effectuent des arbitrages et décident d’affecter une partie de leurs liquidités sur des placements de long terme comme l’assurance vie ou les produits d’épargne retraite. En 2020, l’affaire est tout autre. L’assurance vie est une des victimes collatérales de la crise sanitaire du fait de sa nature de placement à long terme. La très faible décollecte du mois d’octobre souligne que les ménages reviennent progressivement sur l’épargne de long terme et que le premier produit d’épargne ne souffre d’aucune défiance. Il n’en demeure pas dans l’histoire de l’assurance vie, un tel cycle de décollecte n’avait été jamais enregistré.

Une reprise de la collecte brute en octobre

Au mois d’octobre, la collecte brute a atteint 10,9 milliards d’euros, contre 9,4 en septembre. Pour avoir une collecte plus élevée, il faut remonter au mois de février avant la crise sanitaire. La bonne tenue des marchés financiers explique certainement ce rebond de la collecte dont 34 % a été placée en unités de compte, ce qui constitue le taux moyen de ces derniers mois. Les prestations sur le mois d’octobre se sont élevées à 11 milliards d’euros, soit un peu plus qu’en septembre, 10,1 milliards d’euros.

2020, une année atypique pour l’assurance vie

Avec octobre, la collecte nette reste négative sur les dix premiers mois de l’année à hauteur de 7,3 milliards d’euros, contre une collecte nette positive de 22,3 milliards d’euros sur la même période de 2019. Depuis le début de la crise sanitaire, la décollecte est de 9,3 milliards d’euros (de mars à octobre). La décollecte pourrait donc être supérieure en 2020 à celle de 2012 (-6,3 milliards d’euros). L’année 2012 avait été marquée par la crise des dettes souveraines qui avait généré un climat de suspicion à l’encontre des fonds euros des contrats d’assurance vie.

Sur les dix premiers mois de l’année 2020 le cumul des cotisations en assurance vie atteint 93,0 milliards d’euros, soit une baisse de plus de 28 milliards d’euros. Les prestations sont, en revanche stables d’une année sur l’autre, 100,3 milliards d’euros en 2020, contre 99,3 milliards d’euros en 2019.

Dans un contexte de crise sanitaire doublée d’une crise économique, les ménages éprouvent, à juste titre, les pires difficultés pour se projeter et donc s’engager sur le long terme. Ils privilégient la liquidité absolue ; les dépôts à vue et les livrets sont les principaux réceptacles de l’épargne covid. Les ménages anticipent une baisse de revenus et ont peur des licenciements, ce qui les conduit à accroître le volume de leur épargne de précaution. La baisse des rendements des fonds euros et l’incitation à placer une partie de son épargne en unités de compte dissuadent, à la marge, une partie des épargnants.

Avec le reconfinement mis en œuvre à partir du 30 octobre, la décollecte pourrait être un peu plus forte en novembre.

A fin octobre 2020, l’assurance vie demeure de loin le premier placement des ménages avec un encours de 1 753 milliards d’euros.

Contact presse

Philippe Crevel : 06 03 84 70 36

pcrevel@gmail.com

Assurance vie, résultats du mois d’octobre : une petite décollecte avant le deuxième reconfinement

Pour le mois d’octobre, l’assurance vie enregistre, selon la Fédération Française de l’Assurance, sa huitième décollecte de rang mais avec -154 millions d’euros, il s’agit de le plus faible constatée depuis le mois d’avril 2020.

Octobre, logiquement un mois traditionnellement faste pour l’assurance vie mais pas en 2020

Sur ces dix dernières années, une seule décollecte avait été enregistrée au mois d’octobre. Si, en règle générale, le Livret A termine mal l’année, ce n’est pas le cas pour le premier placement des ménages. Dans les derniers mois de l’année, les épargnants effectuent des arbitrages et décident d’affecter une partie de leurs liquidités sur des placements de long terme comme l’assurance vie ou les produits d’épargne retraite. En 2020, l’affaire est tout autre. L’assurance vie est une des victimes collatérales de la crise sanitaire du fait de sa nature de placement à long terme. La très faible décollecte du mois d’octobre souligne que les ménages reviennent progressivement sur l’épargne de long terme et que le premier produit d’épargne ne souffre d’aucune défiance. Il n’en demeure pas dans l’histoire de l’assurance vie, un tel cycle de décollecte n’avait été jamais enregistré.

Une reprise de la collecte brute en octobre

Au mois d’octobre, la collecte brute a atteint 10,9 milliards d’euros, contre 9,4 en septembre. Pour avoir une collecte plus élevée, il faut remonter au mois de février avant la crise sanitaire. La bonne tenue des marchés financiers explique certainement ce rebond de la collecte dont 34 % a été placée en unités de compte, ce qui constitue le taux moyen de ces derniers mois. Les prestations sur le mois d’octobre se sont élevées à 11 milliards d’euros, soit un peu plus qu’en septembre, 10,1 milliards d’euros.

2020, une année atypique pour l’assurance vie

Avec octobre, la collecte nette reste négative sur les dix premiers mois de l’année à hauteur de 7,3 milliards d’euros, contre une collecte nette positive de 22,3 milliards d’euros sur la même période de 2019. Depuis le début de la crise sanitaire, la décollecte est de 9,3 milliards d’euros (de mars à octobre). La décollecte pourrait donc être supérieure en 2020 à celle de 2012 (-6,3 milliards d’euros). L’année 2012 avait été marquée par la crise des dettes souveraines qui avait généré un climat de suspicion à l’encontre des fonds euros des contrats d’assurance vie.

Sur les dix premiers mois de l’année 2020 le cumul des cotisations en assurance vie atteint 93,0 milliards d’euros, soit une baisse de plus de 28 milliards d’euros. Les prestations sont, en revanche stables d’une année sur l’autre, 100,3 milliards d’euros en 2020, contre 99,3 milliards d’euros en 2019.

Dans un contexte de crise sanitaire doublée d’une crise économique, les ménages éprouvent, à juste titre, les pires difficultés pour se projeter et donc s’engager sur le long terme. Ils privilégient la liquidité absolue ; les dépôts à vue et les livrets sont les principaux réceptacles de l’épargne covid. Les ménages anticipent une baisse de revenus et ont peur des licenciements, ce qui les conduit à accroître le volume de leur épargne de précaution. La baisse des rendements des fonds euros et l’incitation à placer une partie de son épargne en unités de compte dissuadent, à la marge, une partie des épargnants.

Avec le reconfinement mis en œuvre à partir du 30 octobre, la décollecte pourrait être un peu plus forte en novembre.

A fin octobre 2020, l’assurance vie demeure de loin le premier placement des ménages avec un encours de1 753 milliards d’euros.

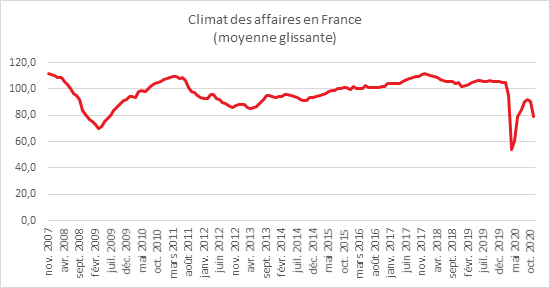

Climat des affaires en baisse sur fond de confinement

Selon les chefs d’entreprise par l’INSEE, au mois de novembre, les perspectives générales d’activité s’assombrissent fortement par rapport au mois dernier. Cette dégradation du climat des affaires s’explique évidemment par la décision des pouvoirs publics de reconfiner le pays. L’indicateur synthétique du climat des affaires en France baisse de 11 points et retrouve son niveau de juin (79), sans toutefois rejoindre le point bas atteint en avril (54).

Coup d’arrêt d’automne pour le Livret A

Au mois d’octobre, le Livret A met un terme à neuf mois consécutifs de collecte positive avec une décollecte de 940 millions d’euros. Sur les dix premiers mois de l’année, la collecte reste positive avec plus de 24,8 milliards d’euros.

Octobre est le plus mauvais mois pour le Livret A. Pour retrouver, une collecte positive en octobre, il fallait remonter à celui de 2012 (+7,35 milliards d’euros), collecte gargantuesque faisant suite au relèvement du plafond du Livret A. En 2019, la décollecte avait atteint un niveau de 2,13 milliards d’euros. La décollecte du mois d’octobre 2020 reste faible au regard de celles constatées les années précédentes, traduisant de ce fait le maintien d’une forte épargne de précaution.

Avec plus de 323 milliards d’euros d’encours et 25 milliards d’euros de collecte depuis janvier, une pause était de toute façon prévisible. Même le Livret A ne monte pas jusqu’au ciel…

Octobre est logiquement un mois de dépenses avec notamment la fin de la rentrée scolaire et surtout le paiement des impôts locaux. 2020, malgré la crise sanitaire et les restrictions de consommation qu’elle impose n’échappe pas à la règle. Les ménages ont, avant le confinement, réalisé des dépenses reportées depuis plusieurs mois. Par ailleurs, les ménages ont tendance à laisser de plus en plus d’argent sur leurs comptes courants privilégiant la liquidité absolue, sachant qu’il est de plus en plus difficile de prévoir ses dépenses de consommation qui sont soumises au rythme des restrictions.

Novembre avec cinq semaines de confinement devrait, en revanche, être marqué par le retour d’une collecte positive pour le Livret A. Le Livret A devrait terminer l’année avec une collecte certainement supérieur à 25 milliards d’euros.

Livret A : coup d’arrêt en octobre

Au mois d’octobre, le Livret A met un terme à neuf mois consécutifs de collecte positive avec une décollecte de 940 millions d’euros. Sur les dix premiers mois de l’année, la collecte reste positive avec plus de 24,8 milliards d’euros.

Octobre est le plus mauvais mois pour le Livret A. Pour retrouver, une collecte positive en octobre, il fallait remonter à celui de 2012 (+7,35 milliards d’euros), collecte gargantuesque faisant suite au relèvement du plafond du Livret A. En 2019, la décollecte avait atteint un niveau de 2,13 milliards d’euros. La décollecte du mois d’octobre 2020 reste faible au regard de celles constatées les années précédentes, traduisant de ce fait le maintien d’une forte épargne de précaution.

Avec plus de 323 milliards d’euros d’encours et 25 milliards d’euros de collecte depuis janvier, une pause était de toute façon prévisible. Même le Livret A ne monte pas jusqu’au ciel…

Octobre est logiquement un mois de dépenses avec notamment la fin de la rentrée scolaire et surtout le paiement des impôts locaux. 2020, malgré la crise sanitaire et les restrictions de consommation qu’elle impose n’échappe pas à la règle. Les ménages ont, avant le confinement, réalisé des dépenses reportées depuis plusieurs mois. Par ailleurs, les ménages ont tendance à laisser de plus en plus d’argent sur leurs comptes courants privilégiant la liquidité absolue, sachant qu’il est de plus en plus difficile de prévoir ses dépenses de consommation qui sont soumises au rythme des restrictions.

Novembre avec cinq semaines de confinement devrait, en revanche, être marqué par le retour d’une collecte positive pour le Livret A. Le Livret A devrait terminer l’année avec une collecte certainement supérieur à 25 milliards d’euros.

Le Coin des Epargnants du 20 novembre : sur un air de vaccin…

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 20 novembre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 5 495,89 | +2,15 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 29 263,48 | -0,73 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 11 854,97 | +0,22 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 13 137,25 | +0,46 % | 13 249,01 |

| Footsie | 6 351,45 | +0,56 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 467,60 | +1,04 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 25 527,37 | +0,56 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 3 377,73 | +1,60 % | 3 050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,349 % | -0,039 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,585 % | -0,036 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,841 % | -0,045 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1857 | +0,22 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 872,690 | -0,90 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 44,340 | +3,84 % | 66,300 |

Les marchés entre promesses de vaccins et réalités monétaires

Les places boursières européennes ont enregistré une troisième semaine de hausse consécutive. Depuis le début du mois de novembre, le CAC 40 a gagné près de 20 %. Les pertes subies depuis le 1er janvier ont été ainsi ramenées à 8 %. L’action Française des Jeux a fêté sa première année post privatisation en battant un record à 35,6 euros, enregistrant ainsi un gain de 80 % en douze mois. New York s’est montré plus indécis cette semaine du fait de la progression de l’épidémie et de l’absence de nouveau plan de soutien à l’économie.

Les marchés restent dominés par les progrès réalisés sur le front des vaccins, l’évolution de l’épidémie et le soutien des banques centrales. Dans plusieurs pays, les autorités travaillent sur des plans de vaccination en lien avec les annonces de plusieurs laboratoires. Pfizer et BioNTech ont ainsi déclaré avoir déposé auprès de la FDA, l’autorité sanitaire américaine, une demande d’autorisation d’urgence pour leur candidat vaccin contre la Covid-19. L’épidémie semble connaître une décrue en Europe mais reste dynamique aux Etats-Unis. Le gouverneur de Californie a annoncé l’instauration d’un couvre-feu entre 22 heures et 5 heures du matin dans la plupart des comtés à partir du 21 octobre. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies a quant à lui appelé les Américains à limiter leurs déplacements pour la fête de Thanksgiving. Sur le terrain monétaire, la BCE s’apprête à renforcer son programme d’achat d’actifs en décembre, tandis que le Trésor américain a décidé de ne pas prolonger certains des programmes d’aide d’urgence de la FED au-delà de la fin de l’année. Dans un courrier adressé à Jerome Powel, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a annoncé l’arrêt au 31 décembre de certains programmes d’aide mis en place par la Réserve fédérale. Sont notamment visés deux programmes de rachat d’obligations d’entreprises, des prêts aux petites et moyennes entreprises dans le cadre du Main Street Lending Program, des prêts accordés aux Etats et aux autorités locales et un programme de soutien aux titres adossés à des actifs. Les fonds non distribués par la FED seront restitués au Congrès en vue d’une réaffectation. La FED a publiquement indiqué son opposition à cette mesure.

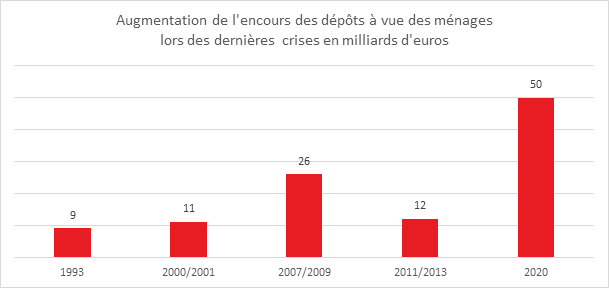

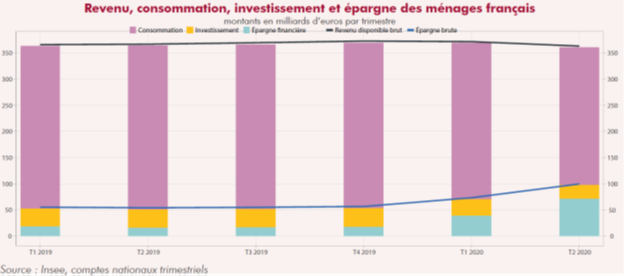

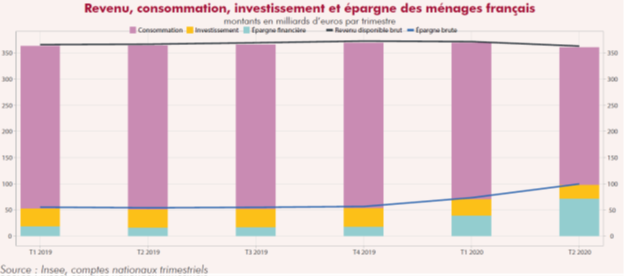

Vers un flux d’épargne de 200 milliards d’euros en 2020

Au deuxième trimestre, sur un an, le flux de placement des ménages a atteint près de 182 milliards d’euros, selon la Banque de France. Soit une hausse de 28 milliards par rapport au trimestre précédent, en raison de l’épargne contrainte accumulée depuis le mois de mars. Dans les prochains mois, la barre des 200 milliards d’euros pourrait être franchi.

En glissement annuel, l’épargne investie en produits de taux augmente nettement (149,7 milliards après 123,2 milliards), en particulier sous forme de dépôts à vue ou de livrets d’épargne (135,6 milliards). Les placements en produits de fonds propres progressent plus modérément (32,6 milliards après 25,4). Ces derniers sont, malgré le contexte boursier volatil, en hausse.

Les premières données disponibles pour le troisième trimestre montrent, avec la reprise, une moindre augmentation du numéraire et des dépôts après le point haut observé au deuxième trimestre (34,1 milliards au 3e après 63,8 au 2e). Ce flux est néanmoins près de deux fois supérieur à la moyenne constatée entre 2017 et 2019. Les flux trimestriels en assurance-vie et épargne retraite en euros rebondissement légèrement, tout en restant peu dynamiques (2,4 milliards d’euros au 3e trimestre après -0,7 au 2e), et ceux en supports unités de compte se réduisent (0,9 milliard d’euros au 3e trimestre, contre 3,1 au 2e).

A la fin du deuxième trimestre, le patrimoine financier des ménages s’élevait à 5431 milliards d’euros, contre 5160 milliards d’euros à la fin du premier trimestre. Avec 3584,1 milliards d’euros, les produits de taux représentaient 66 % du patrimoine financier des ménages. Le numéraire et les dépôts ont atteint 677,1 milliards d’euros, soit 12,5 % du patrimoine financier. Les dépôts bancaires rémunérés ont un encours de 1077,2 milliards d’euros, soit près de 20 % du patrimoine financier. L’épargne réglementée en représente les trois quarts. Les fonds euros de l’assurance vie et des produits d’épargne retraite s’élevaient, toujours à la fin du deuxième trimestre, 1703 milliards d’euros (30 % du patrimoine financier). Les ménages disposaient à la fin juin de 281 milliards d’euros d’actions cotées et de 357 milliards d’euros d’unités de compte. Les actions détenues à travers les Organismes de placement collectif s’élevaient à 102,4 milliards d’euros. Les actions non cotées et autres participations qui comprennent les parts détenues par les entrepreneurs atteignaient 993,2 milliards d’euros.

Le taux d’épargne des ménages au deuxième trimestre était de 18,6 % du revenu disponible brut dont 9,9 % au titre de l’épargne financière. En 2019, ces taux étaient respectivement de 14,8 et 5,3 %.

L’épargne financière, près de 10 % du revenu disponible brut des ménages

Au deuxième trimestre, sur un an le flux de placement des ménages a, selon la Banque de France, atteint près de 182 milliards d’euros, en hausse de 28 milliards par rapport au trimestre précédent, en raison de l’épargne contrainte accumulée depuis le mois de mars. Dans les prochains mois, la barre des 200 milliards d’euros pourrait être franchi.

En glissement annuel, l’épargne investie en produits de taux augmente nettement (149,7 milliards après 123,2 milliards), en particulier sous forme de dépôts à vue ou de livrets d’épargne (135,6 milliards). Les placements en produits de fonds propres progressent plus modérément (32,6 milliards après 25,4). Ces derniers sont, malgré le contexte boursier volatil, en hausse.

Les premières données disponibles pour le troisième trimestre montrent, avec la reprise, une moindre augmentation du numéraire et des dépôts après le point haut observé au deuxième trimestre (34,1 milliards au 3e après 63,8 au 2e). ce flux est néanmoins près de deux fois supérieur à la moyenne constatée entre 2017 et 2019. Les flux trimestriels en assurance-vie et épargne retraite en euros rebondissement légèrement, tout en restant peu dynamiques (2,4 milliards d’euros au 3e trimestre après -0,7 au 2e), et ceux en supports unités de compte se réduisent (0,9 milliard d’euros au 3e trimestre, contre 3,1 au 2e).

A la fin du deuxième trimestre, le patrimoine financier des ménages s’élevait à 5431 milliards d’euros, contre 5160 milliards d’euros à la fin du premier trimestre. Avec 3584,1 milliards d’euros, les produits de taux représentaient 66 % du patrimoine financier des ménages. Le numéraire et les dépôts ont atteint 677,1 milliards d’euros, soit 12,5 % du patrimoine financier. Les dépôts bancaires rémunérés ont un encours de 1077,2 milliards d’euros, soit près de 20 % du patrimoine financier. L’épargne réglementée en représente les trois quarts. Les fonds euros de l’assurance vie et des produits d’épargne retraite s’élevaient, toujours à la fin du deuxième trimestre, 1703 milliards d’euros (30 ù du patrimoine financier). Les ménages disposaient à la fin juin de 281 milliards d’euros d’actions cotées et de 357 milliards d’euros d’unités de compte. Les actions détenues à travers les Organismes de Placement Collectif s’élevaient à 102,4 milliards d’euros. Les actions non cotées et autres participations qui comprennent les parts détenues par les entrepreneurs atteignaient 993,2 milliards d’euros.

Le taux d’épargne des ménages au deuxième trimestre était de 18,6 % du revenu disponible brut dont 9,9 % au titre de l’épargne financière. En 2019, ces taux étaient respectivement de 14,8 et 5,3 %

Saison 2 du confinement, l’économie française plie sans rompre

La saison 2 du confinement devrait être moins violente que la saison 1, l’économie s’adaptant au fil du temps à ces circonstances très particulières. Si en mars, l’arrêt sur image avait été de mise, en novembre, le système économique fonctionne en mode dégradé mais il fonctionne. Le télétravail a été organisé, les entreprises appliquent les protocoles sanitaires, les droits de retrait restent faibles. L’ouverture des écoles a permis a facilité l’acclimatation du confinement pour les activités économiques.

Dans son analyse économique du mois de novembre, l’INSEE estime que la baisse d’activité est en novembre de 15 % quand, en avril dernier, elle atteignait 30 %. La construction et l’industrie enregistrent des pertes moindres qu’au printemps même si la moitié des entreprises industrielles soulignent de fortes pertes de productivité.

Une consommation en recul en novembre mais moins fortement qu’au printemps

La consommation des ménages pourrait reculer plus fortement que le PIB en novembre. Le déficit se situerait, toujours selon l’INSEE, autour de 15 % par rapport au niveau d’avant-crise, soit la moitié de la chute enregistrée au moment du premier confinement. Au troisième trimestre, la consommation des ménages se situait à 2 % de celui d’avant-crise. Ce chiffre surprend au regard du maintien d’un fort taux d’épargne et des restrictions qui pesaient alors sur le secteur des loisirs.

En octobre, la consommation des ménages se serait légèrement dégradée par rapport aux trois mois précédents, s’établissant à 4 % en deçà de son niveau du quatrième trimestre 2019. Les couvre-feu décidés à partir du milieu du mois d’octobre ont réduit les dépenses de restauration des ménages. a consommation de biens manufacturés serait restée dynamique malgré de moindres achats de matériels de transports. Les ventes de véhicules sont en repli depuis le mois d’août. L’éventail des commerces ouverts est un peu plus large qu’au printemps ; la vente à distance et les services de livraison à domicile se sont beaucoup développés, mais ils sont néanmoins loin de compenser les pertes de consommation liées à la fermeture des activités et d’un grand nombre de commerces Preuve que la population s’est familiarisée avec le confinement et que le deuxième est moins strict que le premier, les achats de précaution (alimentation, carburant) n’ont pas donné à un phénomène de stockage.

L’instauration du deuxième confinement le 30 octobre a provoqué une baisse sensible des transactions dans les commerces de détail dès la première semaine de novembre avec un report sur les ventes en ligne. Si la consommation en biens industriels était supérieure depuis le mois de juin à son niveau du quatrième trimestre 2019, elle se situerait nettement en deçà de ce niveau en novembre (–13 %). Cette forte diminution serait due notamment au recul de la consommation de carburant, en lien avec les restrictions de déplacement, et de biens manufacturés tels que l’habillement-chaussure ou l’équipement du foyer, en lien avec la fermeture des commerces dits « non essentiels ». La consommation de produits électriques et électroniques, en revanche, resterait au-dessus de son niveau d’avant-crise, prolongeant la dynamique amorcée depuis mai. La consommation de services principalement marchands serait inférieure de 19 % à son niveau du quatrième trimestre 2019. Le recul des dépenses d’hébergement et de restauration constituerait la principale contribution à cette chute, du fait des mesures de restriction d’activité. Les dépenses de loisirs seraient évidemment fortement réduites, ainsi que les dépenses en services de transport. Dans les services principalement non marchands, le recul de la consommation serait de 8 %. Le maintien de l’accueil dans les établissements scolaires et de l’accès à l’ensemble des soins de ville notamment, permettrait une baisse de la consommation non marchande moins forte que celle observée en avril.

Des situations contrastées au niveau de la production

En novembre, sans surprise, les pertes d’activité les plus fortes sont enregistrées dans le secteur de l’hébergement-restauration (–60 % par rapport au niveau d’avant-crise, après un mois d’octobre déjà affecté par le couvre-feu), dans celui des spectacles et loirs du fait de la fermeture des musées, bibliothèques et des salles de sport et les services de transport (–28 %, du fait des restrictions sur les voyages touristiques et les déplacements professionnels. L’agro-alimentaire est touchée en raison de la disparition des commandes des restaurants et des hôtels. A la différence du premier confinement, les ménages ne se sont pas rués dans les magasins pour constituer des réserves.

Dans le secteur du bâtiment, le deuxième confinement n’a pas donné lieu comme lors du premier à un arrêt des chantiers. La baisse d’activité devrait être mesurée.

Les travaux chez les particuliers seraient en recul en raison des craintes de contamination qu’ils génèrent (–12 %). Les activités scientifiques et techniques ainsi que les services administratifs et de soutien enregistrent une contraction de leur chiffre d’affaires de 16 %. Dans d’autres branches, comme la fabrication d’équipements ou de matériels de transport, l’activité se maintiendrait.

Un PIB en recul de 2 à 4,5 % au dernier trimestre 2020

L’INSEE, en fonction du scénario de déconfinement qui sera choisi par le Gouvernement, l’activité du mois de décembre pourrait se situer entre -4 et -13 % par rapport à son niveau d’avant crise. Dans le scénario le plus optimiste qui serait un retour rapide à la normale, l’économie retrouverait son niveau d’octobre. Si le déconfinement intervenait vers le 10 décembre, l’activité serait en-deçà de 8 %, contre -15 % en cas de poursuite en l’état du confinement. Pour l’INSEE, le PIB au dernier trimestre 2020 pourrait reculer entre – 2 ½ et – 6 %, selon les scénarios (avec – 4 ½ % pour le scénario médian).

L’année 2020 sera donc marquée par trois trimestres de recul du PIB pour un en hausse avec au total une contraction sans précédent. L’INSEE prévoit un recul du PIB de 9 à 10 %. De son côté, le Ministre de l’Economie a révisé sa prévision de croissance à -11 % mais il a déclaré, le 18 novembre, que « cela pourrait être meilleur au final » au vu des premiers retours qui montrent un second confinement moins destructeur pour l’économie que le premier .

2021, en plein doute

Pour 2021, le Ministre de l’Economie a également révisé à la baisse les prévisions officielles, le rebond passant de +8 à +6 % en pariant qu’il n’y aurait pas de troisième confinement. Ce dernier estime toujours qu’un retour fin 2022 du PIB à son niveau d’activité d’avant-crise est possible. L’écart de production fin 2021 avec 2019 serait de -4 %, quand Bercy espérait en septembre dernier pouvoir le ramener à -2,7 %.Pour le moment, le ministère des comptes publics n’a pas réévalué le déficit public pour 2021. Les prévisions pour l’année prochaine dépendent de l’évolution dé l’épidémie, de la capacité à déployer rapidement un vaccin et des effets des différents plans de relance. Le plan européen de 750 milliards d’euros ainsi que celui de la France portant sur 100 milliards d’euros devraient commencer à porter leurs fruits au cours de l’année 2021.

Au niveau des finances publiques, la Commission de Bruxelles commence à souligner les risques de certaines dérives. Elle a ainsi indiqué que « certaines mesures présentées par la France, l’Italie, la Lituanie et la Slovaquie semblent ne pas être temporaires ni compensées par d’autres mesures budgétaires ». Ces dépenses sont ainsi porteuses de déficits structurels. Ces remarques ne remettent pas en cause la position prise au printemps par la Commission de suspendre les règles de discipline budgétaire mais elle invite les gouvernements à une certaine vigilance. En France, la Commission vise notamment les hausses de salaires dans les hôpitaux et la baisse des impôts de production des entreprises. En Italie, une extension des crédits d’impôts pour les particuliers et une réduction des charges sociales dans les régions les plus défavorisées auront « un impact budgétaire au moins jusqu’en 2023 ».

Que faire de son épargne en temps de covid ?

Avec la crise sanitaire, les ménages de manière contrainte et par précaution épargnent des sommes conséquentes. Depuis le début de l’année, l’épargne dite covid-19 dépasse 55 milliards d’euros (épargne supplémentaire qui s’ajoute à celle qui aurait été de toute façon réalisée). Sur l’année, l’épargne des ménages dépassera 200 milliards d’euros contre 143 milliards d’euros en 2019. Cette épargne est essentiellement placée sur les comptes courants et sur les livrets d’épargne réglementés. Les épargnants privilégient la sécurité et la liquidité au détriment du rendement. Afin de favoriser la consommation, certains préconisent d’accroître la taxation de l’épargne au risque d’accentuer la défiance et de générer des comportements contre-productifs, d’autres veulent encourager l’épargne de long terme afin d’accélérer la transition énergétique ou pour augmenter les fonds propres des entreprises françaises. Dans les prochains mois, quels sont les placements qui seront porteurs et utiles pour les ménages et l’économie ? suite de l’étude

Premier bilan du prélèvement forfaitaire unique

Epargne : quelles leçons tirées des réformes fiscales de 2018 ?

Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) introduit le 1er janvier 2018 et le Plan d’Épargne Retraite de la loi PACTE constituent les deux principales réformes concernant la sphère de l’épargne depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à la Présidence de la République. Le PFU, combiné à la suppression de l’impôt sur la fortune sur le patrimoine financier, vise à faciliter la réorientation de l’épargne vers des placements dits productifs et à attirer des capitaux en France. Les résultats, après deux ans d’application, apparaissent globalement positifs tant sur l’attractivité de la France et sur le plan des recettes fiscales. Les pertes fiscales ont été bien moins importantes que celles attendues en raison d’une augmentation des produits financiers (dividendes en hausse) et du retour de certaines exilés fiscaux. Cette réforme semble en l’état actuel prouver une nouvelle fois le bienfondé de la courbe de Laffer qui a mis en évidence le fait qu’à partir d’un certain taux de taxation les recettes fiscales diminuent.

Une attractivité améliorée

La France se classait, en 2019, au 7e rang mondial pour les flux entrants avec 52 milliards d’euros (+40 % en un an), derrière le Royaume-Uni (-6 % en un an) en Europe mais devant l’Allemagne (source : Ministère de l’Économie). Business France souligne que le nombre d’emplois créés ou maintenus en France par les investissements des groupes étrangers a augmenté de 30 % en 2019, à 39 542 contre 30 302 en 2018.

Une évaluation délicate du fait d’un contexte fluctuant

La mesure de l’efficacité des réformes fiscales en faveur de l’épargne, en 2017/2018, est difficile à réaliser en raison de l’évolution du contexte économique et financier. L’instauration du PFU est intervenue dans un climat de hausse de l’épargne des ménages en raison de la multiplication des incertitudes (« gilets jaunes ») et de vieillissement de la population. Les ménages ont, selon la Banque de France, mis de côté 143 milliards d’euros 2019 contre 95 en 2018 et 112 milliards d’euros en 2017.

Les recettes issues du PFU dépendent de l’évolution des marchés. Après une forte chute des cours en 2018 (-10,95 %), ces derniers ont fortement progressé en 2019 (+26,37 % pour le CAC 40). Le PFU est également fonction des taux d’intérêt. Leur recul entraîne une baisse des revenus de taux pour les ménages (4,2 milliards d’euros en 2019, contre 4,7 milliards d’euros en 2018 et 5,3 milliards en 2017). Cette érosion devrait se poursuivre dans les prochaines années notamment avec la baisse du rendement des fonds euros.

Une forte hausse des dividendes perçus

En 2019, les ménages ont déclaré pour 23 milliards d’euros de dividendes au titre de 2018, contre 14 milliards en 2017. Cette hausse est, en volume, comparable à la baisse de 2013 générée par l’assujettissement au barème de l’impôt sur le revenu des produits financiers perçus dans le cadre d’un compte titres. Selon les premières données concernant les dividendes de 2019, une nouvelle hausse de 3 milliards d’euros aurait été enregistrée. Les indépendants ont privilégié à nouveau le versement des dividendes à compter de 2018 quand auparavant ils avaient opté pour un accroissement des charges de leurs entreprises. Par ailleurs, de 2013 à 2017, pour échapper aux contraintes fiscales pesant sur les SARL, les indépendants avaient privilégié la forme de la société par actions simplifiée pour la création d’entreprises.

En 2018, 11 % des anciens redevables de l’ISF ont déclaré une valeur de biens immobiliers inférieure à celle de 2017. Le manque de données ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit d’une réa llocation de leur patrimoine. Par ailleurs, avec la hausse des prix de l’immobilier, les recettes de l’IFI ont progressé en 2019 (1,56 milliard d’euros après 1,25 milliard en 2018, hors contrôle fiscal).

Une baisse du nombre d’expatriations et une hausse du nombre d’impatriations fiscales de ménages français fortunés ont été constatées. Le nombre de départs à l’étranger de redevables à l’ISF est passé de 400 à 150 de 2017 à 2018. Les retours de contribuables français disposant d’un patrimoine élevé sont en augmentation depuis deux ans. Le nombre est passé de 100 à 250. Depuis deux ans, le nombre de retour est supérieur à celui des départs, phénomène qui n’avait été constaté qu’une seule fois en vingt ans.

Des pertes fiscales moins importantes que prévues

Le coût budgétaire du PFU établi au moment de son adoption avait été évalué entre 1,4 et 1,7 milliards d’euros. Du fait de l’accroissement des dividendes, la moins-value fiscale serait, selon France Stratégie, estimée 500 millions d’euros. Des études en cours de finalisation considèrent que la perte de recettes pourrait être nulle (travaux en cours de l’INSEE).

L’IFI, mis en place pour remplacer l’impôt sur la fortune (ISF), a rapporté 2,1 milliards d’euros en 2019, soit 600 millions de plus qu’initialement prévu dans la loi de finances. En 2018, les recettes de cet impôt avaient atteint 1,3 milliard d’euros, contre 800 millions d’euros initialement prévues. En 2017, pour sa dernière année de perception avant sa suppression, l’ISF, avec une assiette bien plus large et donc un nombre de redevables bien plus important avait rapporté 4,1 milliards d’euros. Le nombre de foyers assujettis à l’IFI était, en 2019 de 139 149 alors que près de 358 200 foyers étaient assujettis à l’ISF en 2017.

Le Coin des Epargnants du 14 novembre 2020 : attention aux mirages

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 13 novembre 2020 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2019 | |

| CAC 40 | 5 380,16 | +8,45 % | 5 978,06 |

| Dow Jones | 29 479,81 | +4,08 % | 28 538,44 |

| Nasdaq | 11 829,29 | -0,55 % | 8 972,60 |

| Dax Allemand | 13 076,72 | +4,78 % | 13 249,01 |

| Footsie | 6 316,39 | +6,88 % | 7 542,44 |

| Euro Stoxx 50 | 3 432,07 | +7,12 % | 3 745,15 |

| Nikkei 225 | 25 385,87 | +4,36 % | 23 656,62 |

| Shanghai Composite | 3 310,10 | +0,80 % | 3 050,12 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,310 % | +0,047 pt | 0,121 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,549 % | +0,072 pt | -0,188 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 0,886 % | +0,066 pt | 1,921 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1823 | -0,42 % | 1,1224 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 891,264 | -3,09 % | 1 520,662 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 42,880 | +8,17 % | 66,300 |

Une euphorie en trompe l’œil

La Bouse de Paris a connu en cette mi-novembre sa meilleure semaine depuis le mois de juin avec un gain de 8,45 %. Les valeurs « actions » ont été portées par l’espoir d’une reprise économique rendue possible par le lancement d’un vaccin contre la Covid-19 et par l’arrivée de Joe Biden à la présidence des Etats-Unis. Les craintes liées à la dégradation de la situation sanitaire et la prolongation des restrictions en Europe ainsi qu’aux Etats-Unis sont passées, ces derniers jours, au second plan. Les investisseurs espèrent, par ailleurs, de nouvelles mesures de soutien budgétaires et monétaires. Dans leur communication, les banques centrales appellent au calme en soulignant que la situation économique demeure très compliquée à court terme. Le Président de la FED, Jerome Powell, a ainsi prévenu que « les prochains mois pourraient être difficiles ». La nécessité d’un nouveau plan de soutien du Congrès demeure toujours d’actualité aux Etats-Unis. Les parlementaires républicains ont, une nouvelle fois, rejeté les appels des responsables démocrates à voter un paquet de relance budgétaire. Aux Etats-Unis, la détérioration de la situation sanitaire préoccupe de plus en plus les élus. La maire de Chicago, Lori Lightfoot, a imposé jeudi un confinement de 30 jours, tandis que les gouverneurs de l’Illinois, du Maryland et de l’Etat de Washington envisagent publiquement de faire de même. Le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies a déclaré que quasiment aucun Etat n’était épargné par la recrudescence de la pandémie.

En gagnant plus de 8 % sur la semaine, le baril de pétrole (Brent) est revenu au-dessus de 40 dollars, le prix étant soutenu par les espoirs d’un redémarrage de la croissance grâce à l’éventuel vaccin.

Epargne : quelles leçons tirées des réformes fiscales de 2018 ?