Le Coin des Epargnants du 20 mars 2021

« Epidémieflation »

Dans les années 1970, nous avions connu une diminution de la croissance et l’inflation qui donna lieu au mot « stagflation ». Depuis quelques semaines, la crainte d’un retour de l’inflation, du fait de la multiplication des plans de relance, inquiète les investisseurs qui craignent également la poursuite de l’épidémie qui retarde d’autant le retour de la croissance, d’où une menace « d’épidémieflation »

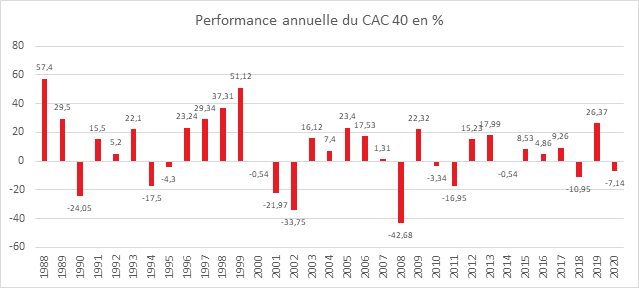

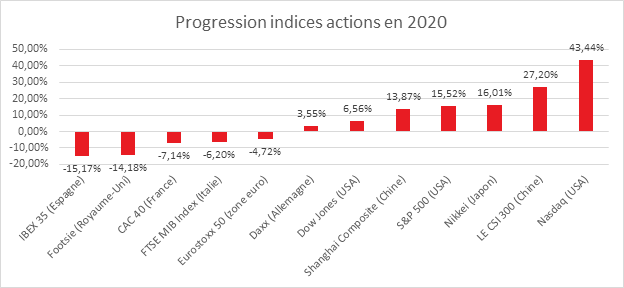

Le CAC 40 est repassé au-dessous des 6000 points du fait des annonces de reconfinement de 16 départements sur fond de reprise de l’épidémie. La baisse du CAC 40 est également imputable aux nouvelles tensions observées sur le marché obligataire. La Réserve fédérale américaine a annoncé qu’elle ne prolongera pas les mesures d’assouplissement accordées aux banques en termes d’exigences de réserves obligatoires. Le taux d’intérêt de l’emprunt américain à 10 ans est repassé, par voie de conséquence, au-dessus de 1,7 %. La baisse des indices « actions » demeure néanmoins modeste tant en France qu’aux Etats-Unis. En Allemagne, l’indice Daxx est, de son côté, en très légère hausse.

La FED anticipe que le plan de relance de Joe Biden devrait accroître rapidement et fortement l’activité, rendant non nécessaire le maintien de soutien monétaire dans un contexte qui serait plus inflationniste. La FED a, en effet, relevé sa prévision de croissance du PIB américain à 6,5 % pour 2021 avec une inflation qui pointera temporairement, selon elle, à 2,4 %. Avec un taux d’intérêt supérieur à 1,7 %, les investisseurs sont enclins à privilégier les obligations.

Le pétrole a connu sa plus forte baisse cette semaine depuis le mois de novembre. Le baril de Brent a perdu 7 % et est repassé en-dessous de 65 dollars. Le cours du pétrole a été pénalisé par la reprise de l’épidémie en Europe. Les experts du marché pétrolier estiment néanmoins que l’or noir pourrait connaître une forte hausse de son prix dans le courant de l’été.

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 19 mars 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |

| CAC 40 | 5 997,96 | -0,80 % | 5 551,41 |

| Dow Jones | 32 627,97 | -0,46 % | 30 409,56 |

| Nasdaq | 13 215,24 | -0,79 % | 12 870,00 |

| Dax Xetra Allemand | 14 621,00 | +0,82 % | 13 718,78 |

| Footsie | 6 708,71 | -0,78 % | 6 460,52 |

| Euro Stoxx 50 | 3 837,02 | +0,10 % | 3 552,64 |

| Nikkei 225 | 29 717,83 | +2,96 % | 27 444,17 |

| Shanghai Composite | 3 453,08 | -3,46 % | 3 473,07 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,045 % | +0,022 pt | -0,304 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,292 % | +0,011 pt | -0,550 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,721 % | +0,102 pt | 0,926 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1906 | -0,38 % | 1,2232 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 743,170 | +0,92 % | 1 898,620 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 64,270 | -7,00 % | 51,290 |

Simplification et contrôle de l’épargne réglementée

Le décret n° 2021-277 du 12 mars 2021 relatif au contrôle de la détention des produits d’épargne réglementée publié au Journal officiel du samedi 13 mars simplifie grandement la souscription et la conservation d’un Livret d’épargne populaire (LEP). Ce décret comprend deux parties : la première concerne le Livret d’Épargne Populaire et traduit réglementairement un engagement pris par le ministre de l’Économie en 2019 ; la seconde vise à lutter contre la possession de plusieurs livrets d’épargne réglementée du même type.

Pour le LEP, l’épargnant n’a plus besoin chaque année de présenter à la banque son avis d’imposition. L’établissement gestionnaire du compte sur livret d’épargne populaire, ou auprès duquel une demande d’ouverture d’un tel compte a été formulée, peut interroger l’administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les conditions pour son ouverture sont remplies par le titulaire du compte ou par la personne qui en demande l’ouverture.

Pour rappel, pour pouvoir détenir un LEP, un contribuable doit justifier, lors de la demande d’ouverture puis, chaque année, que ses revenus de la dernière ou avant-dernière année ne dépassent pas certains montants. Ces derniers atteignent, en 2021, 20 017 euros pour un célibataire (plus 5 344 euros par demi-part fiscale supplémentaire). En cas de non-respect du seuil pendant deux années consécutives, le livret doit être clôturé.

Cette simplification vise à inciter les ayants-droits à ouvrir un LEP. Selon la Banque de France, au 31 décembre 2019, seuls 7,3 millions de LEP étaient ouverts. Seuls 14,3 % des Français ont un LEP quand près d’un sur deux y a potentiellement droit. Le LEP est actuellement rémunéré à 1 % net, soit deux fois plus que le Livret A qui compte 55 millions de souscripteurs.

Le décret précise « quand l’administration fiscale n’est pas en mesure d’indiquer si ce titulaire ou cette personne remplit les conditions (…), ou quand l’établissement de crédit ne sollicite pas l’administration fiscale, la justification du montant des revenus est apportée par la production, par le titulaire du compte sur livret d’épargne populaire ou par le contribuable demandant l’ouverture d’un tel compte, de l’avis d’impôt sur le revenu ou de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de son foyer fiscal permettant à l’établissement de s’assurer ». La banque pourra ainsi continuer à demander l’avis d’impôt chaque année.

Comme en 2020, la date à laquelle les banques sont tenues de clôturer les comptes dont les titulaires ne respectent plus les plafonds de revenus est reportée du 31 mars au 30 novembre 2021. Le décret modifie également la date limite pour procéder à cette clôture pour les années à venir, celle-ci interviendra alors au 30 avril.

Interdiction de la multi-détention des livrets d’épargne réglementée

Les pouvoirs publics renforcent les dispositifs de contrôle pour éviter la multi-détention de livrets d’épargne réglementée. Le Gouvernement a décidé d’étendre le dispositif en vigueur pour le Livet A. Pour chaque catégorie (Livret A, LDDS, Compte Épargne Logement, Plan d’Épargne Logement, Livret d’Épargne Populaire et Livret Jeune), il n’est possible que d’en posséder qu’un par personne. Lors d’une demande d’ouverture d’un tel livret, l’établissement bancaire doit rappeler au déposant à l’origine de la demande qu’il ne peut détenir qu’un seul produit de la même catégorie. L’établissement doit également interroger l’administration fiscale afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d’épargne réglementée de la même catégorie.

Si le client a refusé que les informations relatives à d’autres produits d’épargne réglementée de la même catégorie qu’il détiendrait déjà soient communiquées à l’établissement de crédit par l’administration fiscale, et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d’un ou plusieurs produits d’épargne réglementée de la même catégorie, l’établissement de crédit ne procède pas à l’ouverture demandée et informe le client des motifs du refus. Les personnes ayant plusieurs livrets d’épargne réglementée d’une même catégorie a deux mois pour régulariser sa situation. En l’absence d’une telle régularisation, les produits d’épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d’office par l’établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d’attente.

Epargne réglementée, le gouvernement simplifie et améliore le dispositif de contrôle

Epargne réglementée, des mesures en faveur du Livret d’Epargne Populaire et contre la multi-détention

Le décret publié n° 2021-277 du 12 mars 2021 relatif au contrôle de la détention des produits d’épargne réglementée a été publié au Journal officiel du samedi 13 mars simplifie grandement la souscription et la conservation d’un Livret d’épargne populaire (LEP). Ce décret comprend deux parties. La première concerne le Livret d’Epargne Populaire et traduit législativement un engagement pris par le Ministre de l’Economie en 2019. La seconde vise à lutter contre la possession de plusieurs livrets d’épargne réglementée du même type.

Pour le LEP, l’épargnant n’a plus besoin chaque année de présenter à la banque son avis d’imposition. L’établissement gestionnaire du compte sur livret d’épargne populaire, ou auprès duquel une demande d’ouverture d’un tel compte a été formulée, peut interroger l’administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les conditions pour son ouverture sont remplies par le titulaire du compte ou par la personne qui en demande l’ouverture »,

Pour rappel, pour pouvoir détenir un LEP, un contribuable doit justifier, lors de la demande d’ouverture puis chaque année, que ses revenus de la dernière ou avant-dernière année ne dépassent pas certains montants. Ces derniers atteignent, en 2021, 20 017 euros pour un célibataire (plus 5 344 euros par demi-part fiscale supplémentaire). En cas de non-respect du seuil pendant deux années consécutives, le livret doit être clôturé.

Cette simplification vise à inciter les ayants-droits à ouvrir un LEP. Selon la Banque de France, au 31 décembre 2019, seuls 7,3 millions de LEP étaient ouverts. Seuls 14,3 % des Français ont un LEP quand la moitié y a potentiellement droit. Le LEP est actuellement rémunéré à 1 % net, soit deux fois plus que le Livret A qui compte 55 millions de souscripteurs.

Le décret précise quand l’administration fiscale n’est pas en mesure d’indiquer si ce titulaire ou cette personne remplissent les conditions (…), ou quand l’établissement de crédit ne sollicite pas l’administration fiscale, la justification du montant des revenus est apportée par la production, par le titulaire du compte sur livret d’épargne populaire ou par le contribuable demandant l’ouverture d’un tel compte, de l’avis d’impôt sur le revenu ou de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu de son foyer fiscal permettant à l’établissement de s’assurer. La banque pourra ainsi continuer à demander l’avis d’impôt chaque année.

Comme en 2020, la date à laquelle les banques sont tenues de clôturer les comptes dont les titulaires ne respectent plus les plafonds de revenus est reportée du 31 mars au 30 novembre 2021. Le décret modifie également la date limite pour procéder à cette clôture pour les années à venir, celle-ci interviendra alors au 30 avril.

Interdiction de la multi-détention des livrets d’épargne réglementée

.Les pouvoirs publics renforcent les dispositifs de contrôle pour éviter la multi-détention de livrets d’épargne réglementée. Le Gouvernement a décidé d’étendre le dispositif en vigueur pour le Livet A. Pour chaque catégorie de livrets, Livret A, LDDS, Compte Epargne Logement, Plan d’Epargne Logement, Livret d’Epargne Populaire et Livret Jeune, il n’est possible que d’en posséder un par personne. Lors d’une demande d’ouverture d’un tel livret, l’établissement bancaire doit rappeler au déposant à l’origine de la demande qu’il ne peut détenir qu’un seul produit de la même catégorie. L’établissement doit également interroger l’administration fiscale afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d’épargne réglementée de la même catégorie.

Si le client a refusé que les informations relatives à d’autres produits d’épargne réglementée de la même catégorie qu’il détiendrait déjà soient communiquées à l’établissement de crédit par l’administration fiscale et si celle-ci répond que le client est déjà détenteur d’un ou plusieurs produits d’épargne réglementée de la même catégorie, l’établissement de crédit ne procède pas à l’ouverture demandée et informe le client des motifs du refus. Les personnes ayant plusieurs livrets d’épargne réglementée d’une même catégorie a deux mois pour régulariser sa situation. En l’absence d’une telle régularisation, les produits d’épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d’office par l’établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d’attente.

Le Coin de l’Epargne du 13 mars 2021 : les taux d’intérêt au coeur de l’actualité

La semaine aura été marquée par l’évolution des taux et par l’adoption du plan de Joe Biden. Tous les grands indices « actions » ont gagné du terrain avec des gains importants. L’indice des valeurs technologiques américain, le Nasdaq, qui avait pâti, au début du mois de mars, de la hausse des taux d’intérêt et de sa forte progression des mois passés, a augmenté de plus de 3 %. Le pétrole après avoir atteint 71 dollars le 8 mars s’est stabilisé autour de 69 dollars le baril.

Le BCE joue les taux à la baisse

Face à la légère augmentation des taux d’intérêt provoquée, en grande partie, par le plan de relance de Joe Biden qui génère des anticipations inflationnistes, la Banque Centrale Européenne n’a pas modifié, lors de sa réunion du 11 mars dernier, ses taux et le montant des programmes d’achat d’obligations. Néanmoins, le Conseil des Gouverneurs a annoncé que la réalisation de ce programme serait accélérée.au cours du trimestre à venir par rapport aux premiers mois de l’année. Le programme, PEPP, de 1 850 milliards d’euros, n’a été utilisé jusqu’ici que pour la moitié de son montant. L’augmentation des rachats est censée faire baisser la pression sur les taux longs. Christine Lagarde a, écarté la perspective d’un retour en force de l’inflation. Cette annonce a suffi pour provoquer un léger fléchissement des taux européens et une hausse du cours des actions. Le CAC 40 a ainsi dépassé les 6 000 points, jeudi 11 mars, pour la première fois depuis le 21 février 2020. A 6 033,76 points en clôture, il n’est plus qu’à 1,3 % de son pic de 6 111 points du mois de février 2020. Depuis le 1er janvier 2021, il a gagné près de 9 % rattrapant légèrement son retard sur les autres places qui ont compensé bien plus rapidement les pertes enregistrées en mars et avril de l’année dernière. La bourse de Paris a longtemps été pénalisée par le poids des valeurs du secteur du tourisme et de celui de la finance. Ces dernières se sont appréciées ces derniers jours avec la hausse des taux. La bourse de Paris aura été également agitée par le devenir du groupe RTL/M6 qui est tout à la fois un enjeu économique et politique.

L’adoption du plan de relance de Joe Biden, portant sur 1900 milliards de dollars a eu l’effet inverse des annonces de Christine Lagarde et a amené les taux américains au-dessus de 1,6 %. A partir de ce week-end, les ménages américains commenceront à toucher les 400 milliards de dollars qui leurs sont destinés. Le plan prolonge, par ailleurs, jusqu’en septembre les allocations au chômage exceptionnelles. Le seuil de 1,6 % est considéré par de nombreux investisseurs comme une ligne de partage, les actions devenant moins attractives par rapport aux obligations. Les derniers indicateurs américains confirment la petite tendance à la hausse des prix. Ceux de la production aux Etats-Unis ont ainsi augmenté de +0,5 % le mois dernier et de +2,8 % sur un an, ce qui n’était plus arrivé depuis octobre 2018. La hausse des prix de l’énergie, notamment du gaz, explique cette accélération.

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 12 mars 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |

| CAC 40 | 6 046,55 | 4,56 % | 5 551,41 |

| Dow Jones | 32 778,64 | +4,07 % | 30 409,56 |

| Nasdaq | 13 316,63 ( | +3,07 % | 12 870,00 |

| Dax Xetra Allemand | 14 502,39 | +4,18 % | 13 718,78 |

| Footsie | 6 761,47 | +1,97 % | 6 460,52 |

| Euro Stoxx 50 | 3 833,36 | +4,46 % | 3 552,64 |

| Nikkei 225 | 29 717,83 | +2,96 % | 27 444,17 |

| Shanghai Composite | 3 453,08 | -3,46 % | 3 473,07 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,067 % | -0,012 pt | -0,304 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,303 % | +0,007 pt | -0,550 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,619 % | +0,060 pt | 0,926 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1951 | +0,35 % | 1,2232 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 717,800 | +1,11 % | 1 898,620 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 69,640 | +0,09 % | 51,290 |

La dette des entreprises françaises toujours en forte hausse

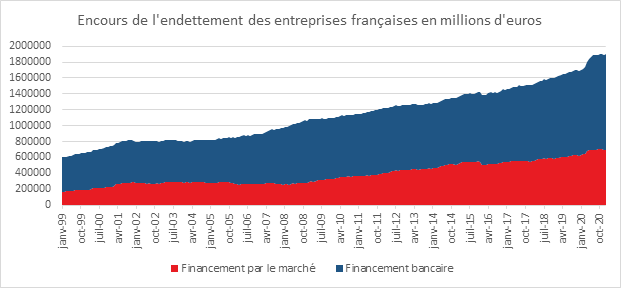

En janvier, le taux de croissance annuel de l’endettement des sociétés non financières atteint 12,8 % après 13,0 % le mois précédent. La croissance de l’encours des crédits bancaires est de 13,2 % et celle des titres de marchés de 12,0 %. L’encours total atteint 1900 milliards d’euros au mois de janvier 2021, contre 1695 milliards d’euros au mois de janvier 2020. En un an, la hausse s’élève à 12 %. Le financement par crédits bancaires est en hausse de 13 % et celui par le marché de 11 %.. La hausse de l’endettement des sociétés non financières depuis mars 2020 s’est accompagnée d’une progression de leur trésorerie. La progression de la dette des entreprises est toujours soutenue par les prêts garantis par l’Etat.

Le coût moyen du financement des entreprises est stable à 1,0 %. Le repli du taux actuariel des financements de marché est compensé par le léger renchérissement des crédits bancaires.

Le Coin de l’Epargne du 6 mars 2021 : amélioration de l’emploi et de la situation sanitaire aux Etats-Unis

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 5 mars 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |

| CAC 40 | 5 782,65 | +1,39 % | 5 551,41 |

| Dow Jones | 31 496,30 | +1,82 % | 30 409,56 |

| Nasdaq | 12 922,49 | -2,05 % | 12 870,00 |

| Dax Xetra Allemand | 13 920,69 | +0,97 % | 13 718,78 |

| Footsie | 6 630,52 | +2,27 % | 6 460,52 |

| Euro Stoxx 50 | 3 669,54 | +0,91 % | 3 552,64 |

| Nikkei 225 | 28 864,32 | -0,35 % | 27 444,17 |

| Shanghai Composite | 3 501,99 | -0,20 % | 3 473,07 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,055 % | -0,030 pt | -0,304 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,310 % | -0,049 pt | -0,550 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,549 % | +0,049 pt | 0,926 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,1916 | -1,28 % | 1,2232 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 698,870 | -2,01 % | 1 898,620 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 69,340 | +7,64 % | 51,290 |

Les marchés « actions » à la recherche d’une ligne

Si le Nasdaq poursuit son mouvement de correction, cette semaine, les grands indices « actions » ont regagné du terrain. Le regain de forme s’explique par les bons résultats économiques et sanitaires, en particulier aux Etats-Unis. L’augmentation des taux d’intérêt semble faire une pause en attendant des données plus précises sur l’inflation et la reprise de l’activité. La hausse des matières premières et de l’énergie pourrait conduire à une reprise du processus dans les prochains jours.

Aux Etats-Unis, le Bureau of Labour Statistics a annoncé, vendredi 6 mars, la création de 379 000 postes dans le secteur non agricole, contre 200 000 anticipées par le consensus établi par Bloomberg. L’amélioration sensible sur le front sanitaire conduisant à la levée progressive des contraintes a conduit à des créations d’emplois dans les secteurs des loisirs et de l’accueil. Le taux de chômage a diminué de 0,1 point à 6,2 %.

Les investisseurs sont dubitatifs face aux résultats de l’emploi américain qui tout en soulignant la résilience de l’économie accroissent le risque inflationniste. L’amélioration sur le marché peut inciter la Réserve fédérale à réduire son soutien à l’économie et accentuer les tensions sur les taux longs américains. Le rendement des Treasuries a dépassé brièvement 1,6 % vendredi 5 mars dans l’après-midi. Le parti pris en faveur du statu quo par Jerome Powell, ne les a pas rassurés. Le Président de la Réserve fédérale (Fed) a, en effet confirmé le maintien d’une politique monétaire accommodante tant que l’économie et le marché de l’emploi aux Etats-Unis ne se seraient pas remis des répercussions de la pandémie de coronavirus. Il estime qu’avec les moyens déployés, les objectifs de plein emploi et d’inflation à 2 % seront atteints mais que cela prendra du temps. Il a souligné que la hausse récente des rendements obligataires américains était « notable » et qu’elle « a attiré attention ». Il ne considère pas néanmoins que ces taux aient atteint un niveau tel que la Fed se doive d’intervenir sur les marchés pour les faire baisser, en augmentant par exemple les achats d’obligations.

Si elle inquiète certains, la repentification de la courbe des taux profite à d’autres dont les banques et les assureurs. La hausse du pétrole a de son côté contribué à l’appréciation des cours des actions des compagnies pétrolières.

Le baril de pétrole, un retour de flamme

Jeudi 4 mars, les vingt-trois États de l’OPEP+ (dont la Russie) qui représentent plus de la moitié de la production mondiale de pétrole, ont décidé, de maintenir leurs volumes de production inchangés pour le mois prochain. Cette décision initiée par l’Arabie Saoudite a provoqué une hausse du cours du baril de pétrole qui est passé pour le Brent au-dessus de 69 dollars pour la première fois depuis janvier 2020. Le prix du pétrole a ainsi retrouvé son niveau d’avant la crise sanitaire.

Riyad continuera également de s’imposer la réduction supplémentaire d’un million de barils par jour, qui représente à elle seule une restriction de 1 % de la production mondiale. Ces décisions sont valables au moins jusqu’au 7 avril, date de la prochaine réunion du cartel et de ses alliés. L’Arabie saoudite estime que le redressement du marché est encore fragile. « L’incertitude qui entoure le rythme de la reprise n’a pas diminué », a déclaré le prince Abdelaziz ben Salmane, ministre de l’Énergie saoudien, à l’ouverture de la réunion jeudi. Il a ajouté qu’il est « difficile de faire des prévisions dans un environnement aussi imprévisible » et « en appelle donc une fois de plus à la prudence et à la vigilance ».

Le maintien des dispositifs de régulation de la production est justifié par l’importance des stocks accumulés l’an dernier qui restent nettement supérieurs à la normale. Ils s’élèveraient à plus de 3,6 milliards de barils, soit 200 millions au-dessus de la moyenne historique.

La position de Ryad qui a prévalu n’était pas partagée par la Russie qui est le deuxième producteur mondial. Ce pays souhaitait un assouplissement des quotas afin de pouvoir augmenter ses ventes, les cours actuels étant suffisamment élevés au regard du Kremlin. À défaut d’avoir obtenu une augmentation des quotas de production, Moscou a obtenu une dérogation. La Russie pourra relever sa production à hauteur de 130 000 barils par jour au mois de mars. Dans les prochaines semaines, le prix du baril pourrait dépasser 70 dollars compte tenu de la progression plus rapide de la demande par rapport à l’offre. Cette augmentation des cours du baril est une bonne nouvelle pour les producteurs américains dont les coûts sont élevés. Comme la production américaine n’est pas concernée par les quotas, une reprise des forages est attendue dans les prochaines semaines.

L’assurance vie sur la voie de la normalisation

Au mois de janvier, l’assurance vie signe une deuxième collecte nette mensuelle positive faisant suite à neuf mois consécutifs de décollecte. En janvier, selon la Fédération Française de l’Assurance, la collecte nette s’est élevée à 2 milliards d’euros, supérieure à celle du même mois de 2020 (600 millions d’euros). Le mois de janvier est traditionnellement porteur pour l’assurance vie. Une seule décollecte a été enregistrée ces dix dernières années, en 2012 avec -1,3 milliard d’euros. En moyenne, la collecte nette sur cette période a été de 1,8 milliard d’euros.

En début d’année, les ménages effectuent des arbitrages sur leur épargne. Ils y sont notamment incités par le versement, en décembre, des 13èmes mois et des primes de fin d’année. En 2021, ils ont pu puiser dans leur cagnotte « Covid » plus de 80 milliards d’euros essentiellement placés en produits liquides et sûrs. L’amélioration des résultats d’assurance vie depuis la fin du premier confinement s’explique également par l’adaptation à la crise des professionnels de l’épargne qui ont développé les rendez-vous téléphoniques ou les réunions en visioconférence. Les épargnants recourent également de plus en plus à Internet pour réaliser leurs arbitrages.

Malgré la persistance de l’épidémie et le niveau élevé des incertitudes économiques, les ménages semblent disposés à réorienter en partie leur épargne liquide. L’assurance vie demeure le placement de long terme de référence qui permet de mixer sécurité (avec les fonds euros) et prise de risques (avec les unités de compte). Les faibles rendements des produits de taux, en particulier pour l’épargne réglementée, conduisent les épargnants à se repositionner sur l’épargne de long terme. Cette réorientation est encouragée par les pouvoirs publics.

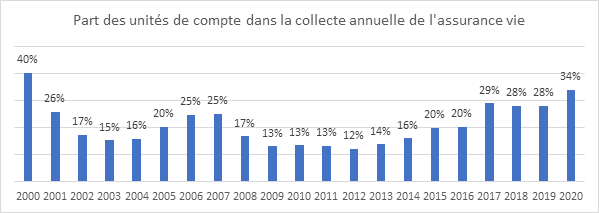

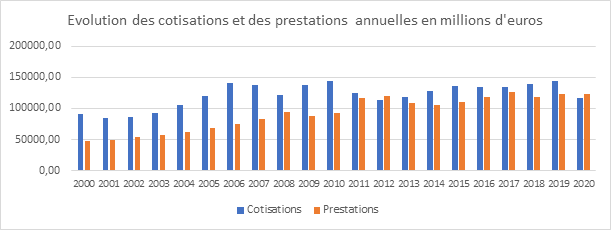

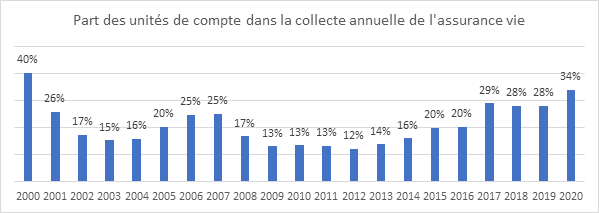

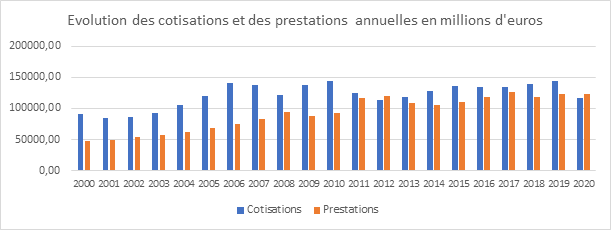

Le montant des cotisations en janvier a été particulièrement élevé, soit 13,6 milliards d’euros contre 12,1 milliards d’euros en 2020 et 12,7 milliards d’euros en 2019. Il faut remonter au mois de décembre 2015 pour relever un montant de cotisations supérieur (13,7 milliards d’euros). La souscription d’unités de compte reste stable à 34 % et conforme à la moyenne de l’année dernière. Les consignes des assureurs, au minimum 33 % d’unités de compte, sont appliquées et en grande partie acceptées par les assurés, aidées en cela par la bonne tenue des marchés « actions ».

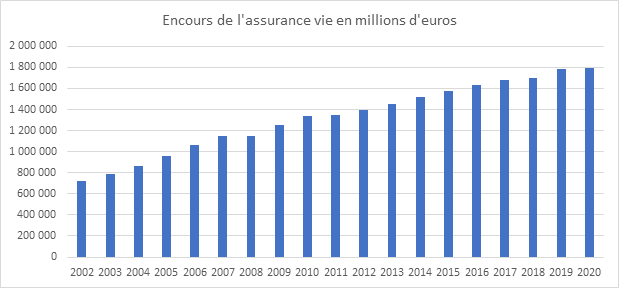

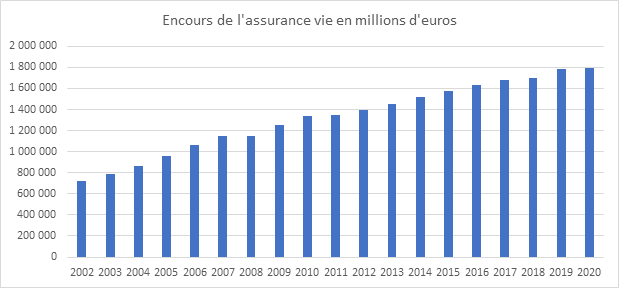

Les prestations se sont élevées, au mois de janvier à 11,6 milliards d’euros, contre 12,3 en décembre et 11,5 en janvier 2020. Sur un an, elles sont stables, la crise sanitaire n’a pas réellement modifié le comportement des assurés en la matière. L’encours de l’assurance vie a atteint, à la fin du mois de janvier 2021, 1 786 milliards d’euros.

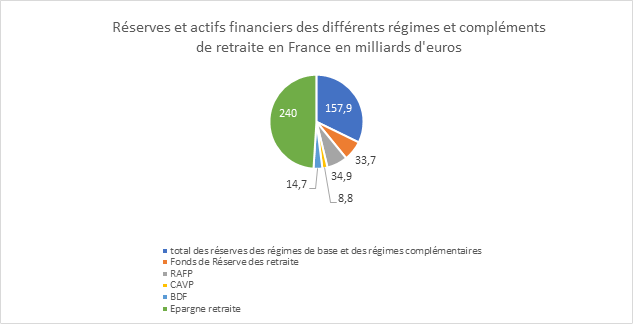

Le Plan d’Epargne Retraite trace sa route

Entre le mois octobre 2019 et la fin janvier 2021, selon les statistique de la Fédération Française de l’Assurance, 1,24 million de Plans d’Épargne Retraite (PER) ont été souscrits soit à titre individuel, soit par l’intermédiaire d’un employeur. Fin janvier, l’encours du PER a atteint 13,4 milliards d’euros dont la moitié en unités de compte. En janvier, 88 400 nouveaux assurés ont ouvert un PER, soit une hausse de 185 % par rapport à la même période l’année dernière. 147 220 personnes ont, par ailleurs, transféré leurs anciens contrats vers des nouveaux PER.

Le taux de rémunération des livrets ordinaires toujours au point mort

Selon la Banque de France, au mois de janvier, le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires s’établit à 0,45 %, comme en décembre. Pour les livrets bancaires fiscalisés, le taux de rémunération est passé de 0,12 à 0,11 % de décembre à janvier. Il y a un il s’élevait à 0,16 %.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

| janv-20 | nov-20 | déc-20 (e) | janv-21 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,58 | 0,46 | 0,45 | 0,45 |

| Ménages | 0,83 | 0,68 | 0,67 | 0,68 |

| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,68 | 0,53 | 0,51 | 0,47 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,21 | 1,03 | 1,01 | 1,01 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,78 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |

| dont : livret A | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| – livrets ordinaires | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |

| – plan d’épargne-logement | 2,65 | 2,62 | 2,61 | 2,61 |

| SNF | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |

| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,22 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,08 | 0,93 | 0,92 | 0,88 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,39 | -0,52 | -0,54 | -0,55 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,41 | -0,65 | -0,66 | -0,63 |

Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

c. Moyenne mensuelle.

d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

e. Données révisées.

f. Données provisoires.

g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés

L’assurance vie démarre l’année 2021 du bon pied

Au mois de janvier, l’assurance vie signe une deuxième collecte nette mensuelle positive faisant suite à neuf mois consécutifs de décollecte. En janvier, la collecte nette s’est, en effet, élevée, selon la Fédération Française de l’Assurance, à 2 milliards d’euros, supérieure à celle du même mois de 2020 (600 millions d’euros). Le mois de janvier est traditionnellement porteur pour l’assurance vie. Une seule décollecte a été enregistrée ces dix dernières années, en 2012 avec -1,3 milliard d’euros. En moyenne, la collecte nette a été, sur cette période, de 1,8 milliard d’euros.

Les ménages effectuent, en début d’année, des arbitrages sur leur épargne. Ils y sont notamment incités par le versement, en décembre, des 13e mois et des primes de fin d’année. En 2021, ils ont pu puiser dans leur cagnotte « covid », plus de 80 milliards d’euros essentiellement placés en produits liquides et sûrs. L’amélioration depuis la fin du premier confinement des résultats d’assurance vie s’explique également par l’adaptation à la crise des professionnels de l’épargne qui ont développé les rendez-vous téléphoniques ou les réunions en visioconférence. Les épargnants recourent également de plus en plus à Internet pour réaliser leurs arbitrages.

Malgré la persistance de l’épidémie et le niveau élevé des incertitudes économiques, les ménages semblent disposés à réorienter en partie leur épargne liquide. L’assurance vie demeure le placement de long terme de référence qui permet de mixer sécurité avec les fonds euros et la prise de risque avec les unités de compte. Les faibles rendements des produits de taux, en particulier pour l’épargne réglementée, conduisent les épargnants à se repositionner sur l’épargne de long terme. Cette réorientation est encouragée par les pouvoirs publics.

Le montant des cotisations a été, en janvier, particulièrement élevé, 13,6 milliards d’euros, contre 12,1 milliards d’euros en 2020 et 12,7 milliards d’euros en 2019. Il faut remonter au mois de décembre 2015 pour relever un montant de cotisations supérieur (13,7 milliards d’euros). La souscription d’unités de compte reste stable à 34 % conforme à la moyenne de l’année dernière. Les consignes des assureurs, au minimum 33 % d’unités de compte, sont appliquées et en grande partie acceptées par les assurés aidés en cela par la bonne tenue des marchés « actions ».

Les prestations se sont élevées, au mois de janvier à 11,6 milliards d’euros, contre 12,3 en décembre et 11,5 en janvier 2020. Sur un an, elles sont stables, la crise sanitaire n’a pas réellement modifié le comportement des assurés en la matière.

L’encours de l’assurance vie a atteint, à la fin du mois de janvier 2021, 1 786 milliards d’euros.

Le Coin des Epargnants du 27 février 2021 : changement de cycle ?

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 26 février 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |

| CAC 40 | 5 703,22 | -1,22 % | 5 551,41 |

| Dow Jones | 30 932,37 | -1,78 % | 30 409,56 |

| Nasdaq | 13 192.34 | -4,92 % | 12 870,00 |

| Dax Xetra Allemand | 13 786,29 | -1,48 % | 13 718,78 |

| Footsie | 6 483,43 | -2,12 % | 6 460,52 |

| Euro Stoxx 50 | 3 636,44 | -2,07 % | 3 552,64 |

| Nikkei 225 | 28 966,01 | -3,50 % | 27 444,17 |

| Shanghai Composite | 3 509.08 | -5,06 % | 3 473,07 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,025 % | +0,044 pt | -0,304 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,261 % | +0,046 pt | -0,550 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,500 % | +0,162 pt | 0,926 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2089 | -0,22 % | 1,2232 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 718,584 | -3,60 % | 1 898,620 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 65,040 | +3,86 % | 51,290 |

Les marchés face à la remontée des taux

Le mois de février avait commencé sur les chapeaux de roues avec un CAC 40 qui avait progressé de 4,82 % lors de la première semaine. Sur l’ensemble du mois, la progression dépasse 4 % mais depuis quinze jours, la tendance s’est inversée avec la remontée des taux longs. Si les investisseurs anticipent une reprise de l’économie à la faveur de la campagne de vaccination, certains craignent une remontée de l’inflation qui inciterait les banques centrales a durcir leur politique monétaire. L’accumulation des plans de relance dont celui de Joe Biden portant sur 1900 milliards de dollars pourrait, en effet, provoquer une surchauffe générale de l’économie où des goulets d’étranglement se font jour. Face à ces menaces, des dégagements ont été observés sur les marchés en fin de semaine avec une augmentation sensible des volumes d’échanges de titres. L’indice du CAC 40 a ainsi abandonné 1,22% sur la semaine. Tous les grands indices ont enregistré une baisse cette semaine laissant présager un mois de mars compliqué. Un an après le début de la crise sanitaire, un nouveau cycle s’amorcerait-il ? A New York, les valeurs technologiques après de nombreux mois de hausse connaissent une correction accentuée par la hausse des taux. Le Nasdaq a abandonné cette semaine près de 5 % entrainant une baisse de plus de 3 % pour le mois de février. Le taux de l’obligation de l’Etat américain à 10 ans a atteint 1,5 %. Il a même franchi brièvement la barre de 1,60% jeudi 25 février. Le rendement à 10 ans avait atteint un plus bas pour l’année 2020, en août, à 0,52 %.

Le marché obligataire est redevenu plus attractif que le marché actions, considéré plus risqué en raison du niveau atteint par les cours. Le rendement des actions du S&P 500 s’établit à 1,47%. Pour le moment, aucun décrochage en Bourse n’est attendu dans les prochaines semaines sauf si un emballement sur les taux se produisait. Si le taux américain était amené à dépasser 2 %, une action concertée des banques centrales pourrait se produire.

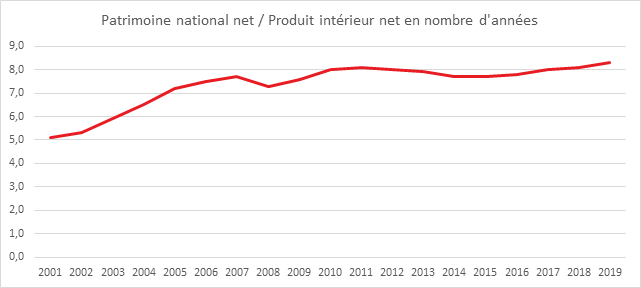

Marché immobilier, quelques fissures se font jour

Dans les grandes villes et en particulier à Paris, des panneaux d’appartements à louer ou à vendre sont de retour aux fenêtres des immeubles. Ces panneaux avaient presque totalement disparu en raison d’un marché très tendu, les biens proposés disparaissant en quelques jours. Que ce soit pour les ventes ou les locations, les délais s’allongent. Avec la disparition des touristes, les locations saisonnières restent vides incitant leur propriétaire à les mettre en location classique ou à les vendre. Or la demande est plus faible, les ménages ne souhaitant pas engager des dépenses importantes dans une période de fortes incertitudes. Par ailleurs, des résidents du cœur des grandes agglomérations souhaitent déménager pour des villes de taille moyenne ou trouver des maisons en périphérie. Les prix de l’immobilier augmentent désormais plus rapidement en première et deuxième couronnes qu’au cœur des grandes agglomérations.

À Paris, selon le Groupe « SeLoger », les montants des loyers sont orientés à la baisse et les délais de location s’allongent. Sur l’ensemble de la France, la situation est plus contrastée. Ainsi, sur un an, les délais de location se seraient contractés de 37 % et est désormais de 30 jours. L’écart avec Paris tend ainsi à se réduire Dans cette ville le délai est de 19 jours en hausse d’un jour sur un an. Les loyers ont baissé de 1,5 % de 2019 à 2020. Les arrondissements les plus huppés connaissent des allongements des délais de location et les baisses de loyers les plus importants. Ainsi, les délais atteignent 33 jours dans le 1er arrondissement (+67 % en un an) et 24 jours dans le 7e (+23 % en un an). Les arrondissements plus populaires connaissent toujours une forte demande avec à la clef une réduction des délais de location.

Le marché des locations est déstabilisé dans certaines villes par l’arrêt des locations saisonnières. Paris et Bordeaux sont les plus exposées à ce problème. De nombreux propriétaires de ces deux villes ont décidé de reporter leurs offres de locations saisonnières sur le marché des locations meublées. Ainsi, à Bordeaux, le taux de meublés est passé en un an de 37,6 à 63,8 % pour l’ensemble des biens loués, ce qui est le taux le plus élevé de France. À Paris, selon le « Baromètre des Loyers – SeLoger », le taux de meublés atteint 52,5 %.

Le nombre de meublés proposés à la location aurait augmenté en douze mois de 90 %. La hausse est de 350 % à Bordeaux, de 185 % à Paris et de 176 % à Boulogne-Billancourt. Dans plusieurs villes, les loyers demandés pour des locations meublées peuvent être désormais plus faibles que ceux des locations vides.

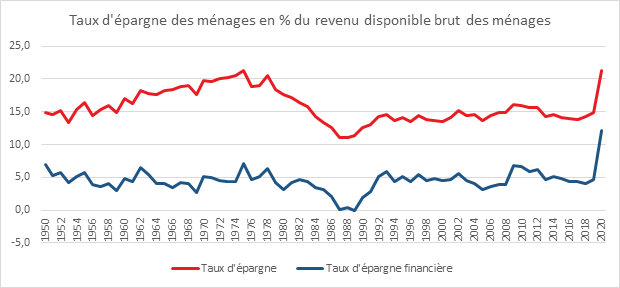

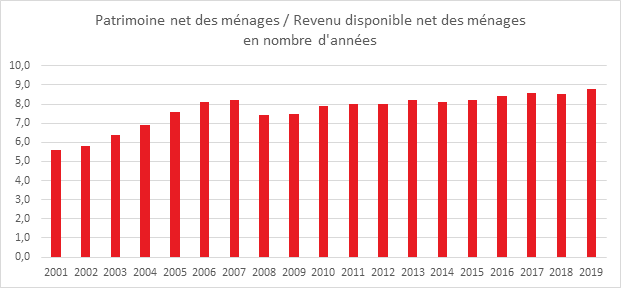

Les Français préservés de la crise épargnent

Sur l’ensemble de l’année 2020, le revenu disponible brut (RDB) des ménages a été en hausse de +1,1 %, après +3,1 % en 2019. Le RDB a continué de progresser au quatrième trimestre malgré la baisse de la masse salariale brute (−0,5 % après +12,2 %) en lien avec la contraction de l’activité et la baisse des heures travaillées.

Les ménages ont bénéficié en fin d’année de l’allègement de la taxe d’habitation et du maintien à un niveau élevé des prestations sociales en espèces. Ces dernières ont progressé de +2,3 % après −7,1 % (chômage partiel, aides exceptionnelles de solidarité liées à l’urgence sanitaire). Les entrepreneurs individuels ont également pu stabiliser leur excédent brut d’exploitation grâce au aidées allouées par le Fonds de solidarité.

Le pouvoir d’achat des ménages a progressé de +0,6 % en 2020 après +2,1 % en 2019, malgré la baisse historique du PIB (−8,2 %). Pour le quatrième trimestre, la hausse a été de +1,5 % après +2,7 %). Mesuré par unité de consommation pour être ramené à un niveau individuel, le pouvoir d’achat est stable en 2020, après +1,5 % en 2019. Pour le quatrième trimestre, il a augmenté de +1,3 % après +2,5 %.

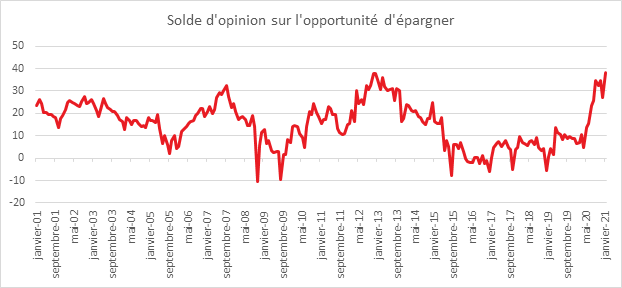

Avec le deuxième confinement qui s’est traduit par une baisse de dépenses de consommation de 5,4 % au quatrième trimestre et le maintien du pouvoir d’achat, le taux d’épargne a augmenté. Il s’est élevé à 22,2 % après 16,5 % au troisième trimestre. En moyenne sur l’année, le taux d’épargne des ménages augmente de 6,4 points (21,3 % en 2020 après 14,9 % en 2019). Le taux d’épargne financière est passé de 4,6 à 12,1 % du revenu disponible brut. Les Français ont consacré 111 milliards d’euros de plus à leur épargne financière en 2002.

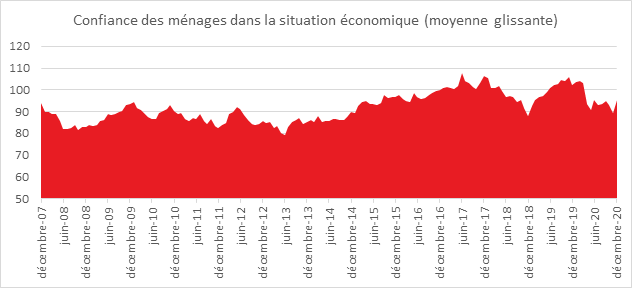

Français, « épargne toute » en février

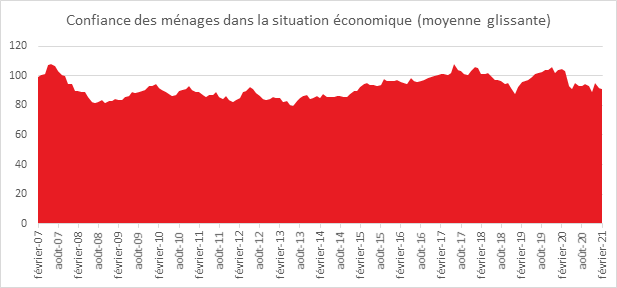

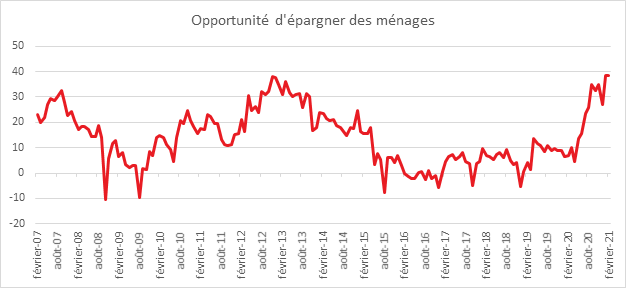

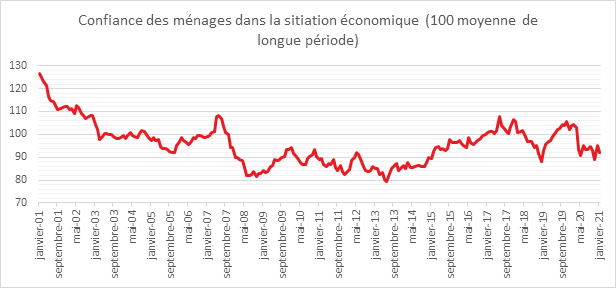

Au mois de février, selon l’INSEE, la confiance des ménages dans la situation économique est quasi stable. À 91, l’indice calculé par l’institut statistique perd un point et demeure sous sa moyenne de longue période.

En février, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants reste stable. Le solde correspondant demeure sous sa moyenne de longue période.

Les ménages estiment que leur situation financière ne s’est pas dégradé. Ainsi, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière passée augmente légèrement. Il gagne un point et demeure supérieur à sa moyenne de longue période. En revanche, ils restent inquiets en ce qui concerne leur situation financière future. L’indice qui le mesure demeure en dessous de sa moyenne de longue période mais est stable en février.

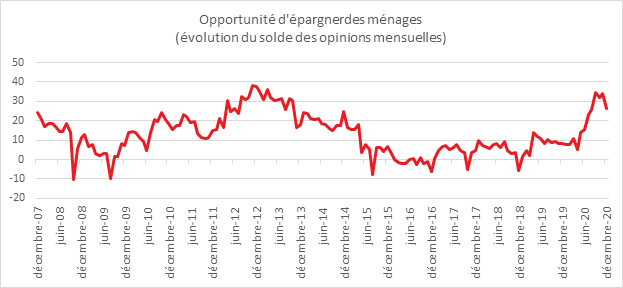

Cercle de l’Epargne – données INSEE

Les ménages pensent que leur capacité d’épargne sera en hausse dans les prochaines semaines. Le couvre-feu voire le confinement réduit le volume des dépenses et accroit par ricoche leurs marges pour épargner. L’indice sur le sujet gagne trois points. Le solde relatif à leur capacité d’épargne actuelle est quant à lui stable. Ces deux soldes s’établissent à leur plus haut niveau historique. La part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner est stable. Le solde correspondant reste à son plus haut niveau historique.

Cette volonté d’épargner à tout prix n’est pas sans lien avec la crainte des Français sur l’évolution de leurs revenus. En février, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s’améliorer au cours des douze prochains mois baisse de nouveau. Le solde correspondant perd trois points et s’éloigne encore de sa moyenne de longue période. La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois perd également trois points. Le solde correspondant demeure bien en dessous de sa moyenne de longue période.

Les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage augmentent de nouveau en février. Le solde correspondant gagne trois points et se rapproche de son niveau historique de juin 2009.

En février, les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont un peu moins nombreux qu’en janvier : le solde correspondant perd un point, mais se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période.

En revanche, la part des ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois augmente légèrement. Le solde correspondant gagne un point tout en restant nettement en dessous de sa moyenne de longue période.

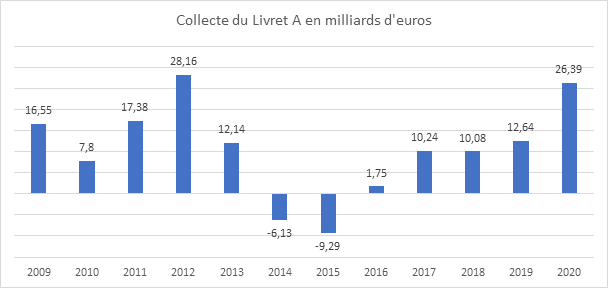

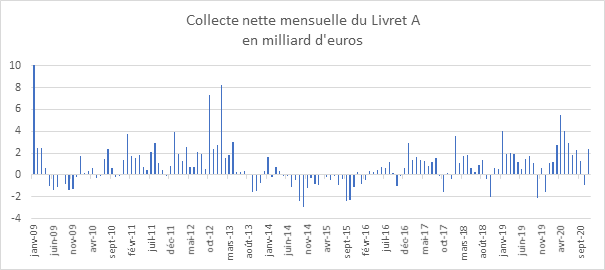

Livret A en janvier, un départ sur les chapeaux de roues

Un départ en trombe du Livret A

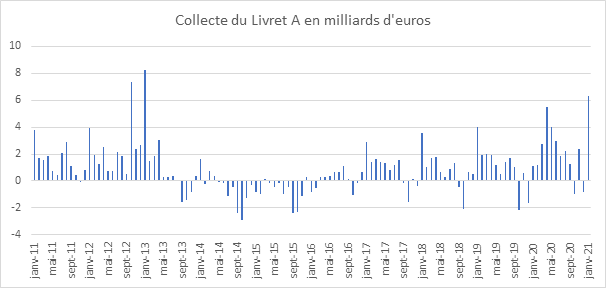

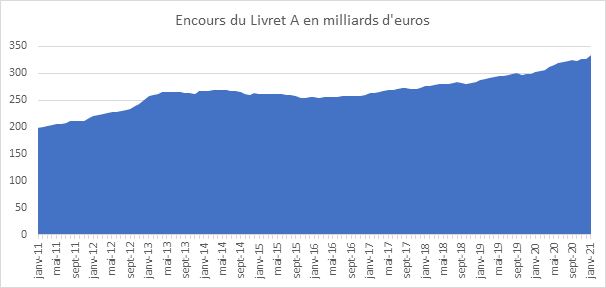

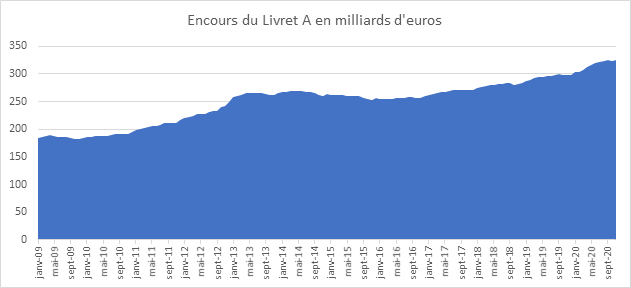

Le Livret A ne connait, au mois de janvier, pas la crise avec une collecte positive de 6,32 milliards d’euros. Il faut remonter à janvier 2013, en pleine période de relèvement du plafond du Livret A, pour avoir une collecte plus élevée (8,21 milliards d’euros). Même en plein confinement, la collecte avait été plus faible, 5,47 milliards d’euros en avril dernier.

Ce résultat est la conjonction de deux facteurs ; l’un est d’ordre structurel lié aux flux des revenus et l’autre est de nature conjoncturelle en lien avec la persistance de la crise sanitaire.

Traditionnellement, le premier mois de l’année réussit assez bien au Livret A avec des collectes qui s’élèvent en moyenne à près de 3 milliards d’euros. Seulement deux décollectes ont été enregistrées lors de ces dix dernières années (en janvier 2015 et 2016). Les détenteurs de Livret A versent traditionnellement en janvier une partie de leurs primes et des étrennes reçues à la fin de l’année précédente.

L’année 2021 débute sur un rythme élevé avec la persistance de la crise sanitaire. Au mois de décembre dernier, une décollecte de 840 millions d’euros avait été constatée. Les ménages après un mois de confinement et en vue fêtes de fin d’année s’étaient fait plaisir comme l’ont prouvé les résultats de la consommation de biens. En janvier, l’instauration du couvre-feu à 18 heures et le maintien des fermetures de bars, des restaurants ainsi que de nombreuses activités de loisirs réduisent mécaniquement le montant des dépenses des ménages. Ces derniers ont arbitré en faveur du Livret A qui offre, à défaut d’un réel rendement, la sécurité et la liquidité, eux valeurs clefs en période de crise . Ce choix pour un placement de court terme témoigne aussi de la prégnance de l’inquiétude au sein de la population comme l’ont souligné la dernière étude du CEVIPOF et l’enquête de l’INSEE sur la confiance des ménages de février. Les Français, par crainte de l’avenir, entendent maintenir un fort taux d’épargne de précaution. Le maintien des revenus qui ont baissé de moins de 5 % depuis un an grâce aux mesures de soutien prises par les pouvoirs publics, permet aux Français de mettre de l’argent de côté.

Le Livret A a de ce fait battu un nouveau record d’encours à 332,9 milliards d’euros. Celui a augmenté de 10 % en un an. De son côté, le Livret de Développement Durable et Solidaire a enregistré une collecte de 870 millions d’euros au mois de janvier portant son encours à 122,6 milliards d’euros.

La persistance de la crise sanitaire, sans nul doute, jusqu’à l’été devrait conduire au maintien d’une forte collecte dans les prochains mois, sachant qu’en temps normal, le premier semestre est plutôt favorable au Livret A. Ce n’est qu’au cours du second semestre, qu’une inversion de tendance pourrait se profiler.

Le Coin des Epargnants du 20 février 2021 : remontée des taux par crainte de surchauffe

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 19 février 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |

| CAC 40 | 5 773,55 | +1,23 % | 5 551,41 |

| Dow Jones | 31 494,32 | +0,11 % | 30 409,56 |

| Nasdaq | 13 874,46 | -1,57 % | 12 870,00 |

| Dax Xetra Allemand | 13 993,23 | -0,40 % | 13 718,78 |

| Footsie | 6 624,02 | +0,52 % | 6 460,52 |

| Euro Stoxx 50 | 3 713,46 | +0,48 % | 3 552,64 |

| Nikkei 225 | 30 017,92 | +1,69 % | 27 444,17 |

| Shanghai Composite | 3 696,17 | +1,12 % | 3 473,07 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,059 % | +0,139 pt | -0,304 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,307 % | +0,120 pt | -0,550 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,338 % | +0,151 pt | 0,926 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2135 | +0,15 % | 1,2232 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 783,630 | -2,24 % | 1 898,620 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 63,210 | +1,12 % | 51,290 |

Après l’arrêt sur image, la crainte de la surchauffe

L’arrivée prochaine des plans de relance associée à la multiplication des demandes d’aides de la part de secteurs en extrême difficulté, comme celui de l’aérien, conduit à un mouvement général de hausse des taux d’intérêt sur les obligations d’Etat. Le taux de l’OAT à 10 ans est ainsi revenu proche de zéro. Le taux américain équivalent est passé au-dessus de 1,3 %. Les investisseurs craignent une résurgence de l’inflation qui serait occasionnée par une surchauffe de l’économie et par une augmentation du cours des matières premières et de l’énergie. L’augmentation des taux est également alimentée par des rumeurs de resserrement de la politique monétaire aux Etats-Unis. La nouvelle administration Biden a confirmé sa volonté de relancer massivement l’économie. Dans un entretien accordé jeudi soir à CNBC, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a souligné l’importance d’un plan d’ampleur pour contrecarrer les conséquences économiques de la pandémie. Elle estime qu’une réaction timide « aurait un coût bien plus élevé que celui de faire les choses en grand ». A la question de savoir si la mise en place de toutes les mesures de ce plan était nécessaire après des ventes au détail bien plus dynamiques que prévu en janvier et des niveaux records sur les actions, Janet Yellen a répondu par l’affirmative, ajoutant que la Fed avait les outils nécessaires pour gérer les tensions inflationnistes. La hausse des taux s’est fait ressentir sur le cours des actions. Les indices américains ont marqué le pas. En Europe, la tendance n’était pas uniforme. Paris porté par les résultats du secteur du luxe était en hausse à la différence de Francfort.

Evolution du taux de l’OAT à 10 ans

Dans le compte-rendu de sa réunion de janvier, la Banque centrale européenne a, de son côté, indiqué que si le conseil des gouverneurs surveille la hausse de l’euro, par nature déflationniste, il ne s’alarme pas de la hausse des rendements obligataires.

Aux Etats-Unis, les indicateurs restent bien orientés. La croissance de l’activité du secteur privé américain a ainsi accéléré en février ; l’indice préliminaire PMI composite (synthèse entre l’industrie et les services) établi part IHS Markit a atteint un sommet de près de six ans à 58,8 points, tiré à la fois par les services (+0,6 point à 58,9) et le secteur manufacturier qui marque cependant un léger ralentissement à 58,5 après 59,2 en janvier (le seuil des 50 points marque la frontière entre contraction et expansion de l’activité). Au sein de la zone euro, les restrictions sanitaires pèsent sur l’activité. L’activité du secteur des services s’inscrit toujours à la baisse ; l’indice PMI Markit a reculé à 47,7 points, un plus bas de trois mois. En revanche, l’indice composite s’est redressé de 0,3 point à 48,1 grâce à la forte progression de la composante manufacturière qui a atteint un sommet de trois ans à 57,7.

Volatilité et futilité

La volatilité est devenue de mise sur les marchés. Le prix de certains actifs connait des hausses brutales suivies de baisses rapides. Dernièrement, les cours boursiers de GameStop ou de AMC, le prix de l’argent ou celui du Bitcoin ont donné lieu à des mouvements erratiques. Ces derniers ne sont pas assimilables à des bulles car il s’agit avant tout d’oscillations violentes. Ils se différencient ainsi de la situation qui prévaut par exemple pour les valeurs technologiques américaines. Le cours d’AMC a été multiplié par six entre mars 2020 et janvier 2021 avant de perdre la moitié de sa valeur. Celui de GameStop a été multiplié par 28 de décembre à janvier avant d’être divisé par près de six en février. Le cours de l’argent a gagné en six mois 80 % et celui du Bitcoin a été multiplié par six.

Avec la croissance rapide de l’offre de monnaie et les taux d’intérêt négatifs ou très faibles, un groupe d’investisseurs constitué avec l’appui des réseaux sociaux peut facilement opérer des achats ainsi que des ventes coordonnées sur un actif et provoquer de fortes variations. La base monétaire est, en effet, passée de 14 000 à plus de 22 000 milliards de dollars à l’échelle internationale.

Si ces phénomènes se généralisent, les marchés des matières premières, de l’énergie et des « small caps » pourraient devenir spéculatifs et donner lieu à des scandales financiers dignes de ceux qui ont prévalus au XIXe siècle ou dans les années 1930, surtout sur les marchés acceptant les achats à découvert.

Le Coin des Epargnants du 13 février 2021 – Wall Street toujours plus haut

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 12 février 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |

| CAC 40 | 5 703.67 | +0,78 % | 5 551,41 |

| Dow Jones | 31 458,40 | +1,00 % | 30 409,56 |

| Nasdaq | 14 095,47 | +1,73 % | 12 870,00 |

| Dax Xetra Allemand | 14 049,89 | -0,05 % | 13 718,78 |

| Footsie | 6 589,79 | +1,55 % | 6 460,52 |

| Euro Stoxx 50 | 3 695,61 | +1,09 % | 3 552,64 |

| Nikkei 225 | 29 520,07 | +2,57 % | 27 444,17 |

| Shanghai Composite | 3 655,09 | +4,54 % | 3 473,07 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,198 % | +0,031 pt | -0,304 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,427 % | +0,023 pt | -0,550% |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,187 % | +0,042 pt | 0,926 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2127 | +0,66 % | 1,2232 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 824,600 | +0,60 % | 1 898,620 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 62,400 | +4,87 % | 51,290 |

En attendant d’y voir plus clair

Après plusieurs semaines de forte volatilité, les marchés « actions » se sont calmés cette semaine, du moins en Europe. Après des résultats trimestriels meilleurs que prévus, l’attentisme a été de mise chez les investisseurs, les petits signes d’amélioration sur le front de l’épidémie ayant été largement anticipés. En Italie, les membres du mouvement 5 Etoiles, le premier parti au Parlement, ont apporté leur soutien à l’ancien Président de la BCE, Mario Draghi, lui permettant de devenir Président du Conseil. Ce dernier s’est engagé à faire adopter des mesures de relance budgétaires et à accélérer les réformes structurelles. L’absence de consensus parlementaire sur le contenu de ces dernières, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et de l’environnement, rend leur adoption hypothétique.

Aux Etats-Unis, de nouveaux records ont été battus à Wall Street dans l’espoir d’une reprise de l’économie américaine grâce au plan de relance adopté la semaine dernière. Les investisseurs sur-anticipent les effets des mesures de Joe Biden tout comme l’amélioration attendue des résultats des entreprises. Les flux vers les fonds en actions ont atteint 58 milliards de dollars sur la semaine au 10 février, niveau jamais atteint, selon les données publiées par Bank of America qui prévient qu’une correction pourrait intervenir dans les prochaines semaines. En attendant, le Nasdaq a franchi la barre des 14 000 points contre moins de 10 000 points il y a un an. La hausse sur ces douze derniers mois atteint 46 %.

Le prix du baril de pétrole Brent a poursuivi sa progression en franchissant la barre des 60 dollars. La diminution des stocks américains explique la progression du prix du pétrole. Cette hausse est intervenue au moment où Total est devenu Total Energies, ce changement de nom marquant la fin du tout pétrole pour cette société. L’entreprise anglo-néerlandaise, Shell, tout en conservant son nom, se prépare à sortir du pétrole.

Les taux d’intérêts des titres publics continuent de leur côté à augmenter. La crainte d’une surchauffe des économies avec la multiplication des plans de relance contribue à cette légère pression à la hausse.

Le Coin des Epargnants du 6 février 2021 : le temps des espoirs

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 5 février 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |

| CAC 40 | 5 659,26 | +4,82 % | 5 551,41 |

| Dow Jones | 31 148,24 | +3,89 % | 30 409,56 |

| Nasdaq | 13 856,30 | +6,01 % | 12 870,00 |

| Dax Xetra Allemand | 14 056,72 | -3,18 % | 13 718,78 |

| Footsie | 6 489,33 | +1,28 % | 6 460,52 |

| Euro Stoxx 50 | 3 655,77 | +5,01 % | 3 552,64 |

| Nikkei 225 | 28 779,19 | +4,03 % | 27 444,17 |

| Shanghai Composite | 3 483,07 | -3,43 % | 3 473,07 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,229 % | +0,035 pt | -0,304 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,450 % | +0,068 pt | -0,550% |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,145 % | +0,069 pt | 0,926 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2035 | -0,81 % | 1,2232 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 813,530 | -1,88 % | 1 898,620 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 59,300 | +7,85 % | 51,290 |

Retour de l’optimisme en février

Après un mois de janvier chafouin, le début du mois de février commence sur les chapeaux de roues pour les marchés « actions ». En cinq jours, le CAC a gagné près de 5 %, signant sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-novembre. Les cours ont été dopés par les résultats satisfaisants compte tenu de la situation économique de BNP Paribas, de Sanofi ou de Vinci. L’Eurostoxx progresse de son côté de plus de 5 % et le Nasdaq de plus de 6 %.

Les marchés ont continué d’être agités par les opérations liées à l’affaire GameStop. Les investisseurs se sont également réjouis des autorisations données à de nouveaux vaccins et de la levée progressive des restrictions sanitaires dans certains pays. La volonté du gouvernement français de ne pas confiner a été également bien reçu.

Aux Etats-Unis, les résultats de l’emploi en janvier ont déçu mais marquent malgré tout un changement de cap. Après 227 000 destructions d’emploi en décembre, l’économie américaine en a créé 49 000 en février. Le consensus espérait mieux avec 100 000. L’industrie manufacturière a détruit 10 000 postes en janvier quand il était attendu 30 000 créations. Le taux de chômage est néanmoins ressorti en forte baisse à 6,3%, en baisse de 0,4 point en un mois. Le taux de participation à l’emploi de janvier s’élevait à 61,4 %. Le salaire horaire moyen n’a progressé que de 0,2 %. La hausse est de 5,4 % sur un an.

Le pétrole retrouve des couleurs

Le baril de pétrole de Brent a flirté avec la barre des 60 dollars, retrouvant son plus haut niveau depuis un an. Il a gagné plus de 7 % en une semaine et 14 % en un mois. Son cours a été multiplié par trois par rapport à leur point bas du mois d’avril 2020, en pleine crise sanitaire. Le redémarrage de l’économie mondiale et l’accord de régulation l’Opep+ qui rassemble les Etats membres de l’Opep et la Russie ainsi que ses alliés ont permis de résorber en partie les stocks. Dans un communiqué publié après la e-réunion de l’organisation, le mardi 2 février dernier, l’Arabie saoudite et Moscou « ont souligné l’importance d’accélérer le rééquilibrage du marché sans délai ». Cela signifie que le dispositif de régulation sera maintenu dans les prochains mois. La production cumulée de l’alliance est aujourd’hui inférieure d’un peu plus de 7 millions de barils par jour par rapport à avant la crise, quand le monde en consommait environ 100 millions en une journée. La réduction était de 9,7 millions de barils par jour en mai avant d’être ramenée à 7,7 millions en août. En janvier, elle devait être réduite à 5,8 millions de barils par jour, mais, entre-temps, un nouvel accord a été trouvé et l’Arabie saoudite a choisi, individuellement, de faire un effort supplémentaire en février et mars en réduisant sa production d’encore 1 million par rapport à son quota de 9,1 millions. Les réserves de pétrole baissent aux Etats-Unis et sont au plus bas en Chine depuis un an.

La hausse continue des prix du pétrole depuis quatre mois commence à se faire ressentir sur l’évolution des prix. Dans la zone euro, le taux de croissance des prix en rythme annuel est redevenu positif en janvier, à +0,9% (+0,2% sur un mois), après cinq mois négatifs. Cette remontée de l’inflation n’est pas exclusivement imputable au prix du pétrole. L’inflation sous-jacente ou de base (hors énergie, produits alimentaires non transformés, tabac et alcool), s’élève désormais à 1,4 % sur un an quand elle ne dépassait pas 0,2 % depuis trois mois Plusieurs experts estiment néanmoins que l’augmentation de l’énergie et des matières premières devrait avoir comme conséquence d’élever l’inflation au sein de la zone euro à 2 %, le taux cible de la BCE.

Le taux de rémunération des livrets bancaires fiscalisés

Le taux de rémunération des livrets bancaires fiscalisés reste toujours à un niveau historiquement bas, 0,12 % au mois de décembre 2020, contre 0,16 % un an auparavant. Le taux moyen de rémunération des dépôts bancaires s’établit à 0,46 %. Ce taux a diminué de 12 points de base entre décembre 2019 (0,58%) et août 2020 (0,46%), puis est resté inchangé depuis. Ce repli sur un an s’explique par la baisse du taux du livret A en février 2020 (0,75% à 0,5%) ainsi que par une moindre rémunération servie sur les comptes à terme (pour les ménages comme pour les SNF).

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

| déc- 2019 | oct- 2020 | nov- 2020 (e) | déc- 2020 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,58 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |

| Ménages | 0,82 | 0,68 | 0,68 | 0,67 |

| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,71 | 0,54 | 0,53 | 0,51 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,26 | 1,04 | 1,03 | 1,01 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,78 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |

| dont : livret A | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| – livrets ordinaires | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

| – plan d’épargne-logement | 2,65 | 2,62 | 2,62 | 2,61 |

| SNF | 0,22 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |

| dont : – dépôts à vue | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,22 | 0,16 | 0,17 | 0,15 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,09 | 0,96 | 0,93 | 0,92 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,40 | -0,51 | -0,52 | -0,54 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,40 | -0,65 | -0,65 | -0,66 |

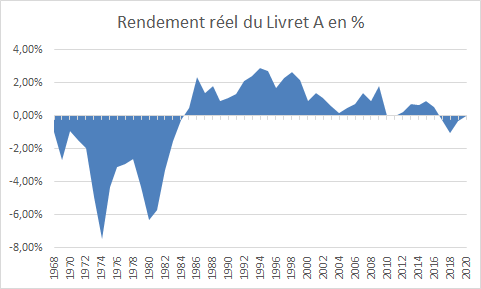

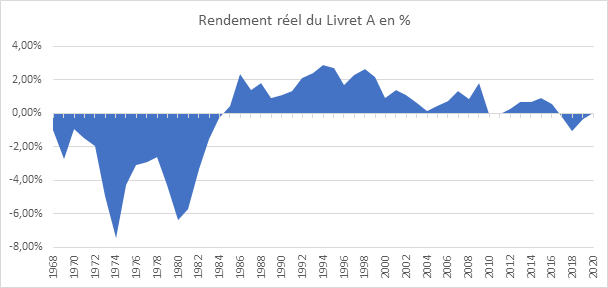

Statuquo pour le taux du Livret A au 1er février 2021

Le taux du Livret A peut être révisé le 1er février et le 1er août de chaque année.

Depuis le 1er février 2020, le taux du livret A est égal à la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme, avec un arrondi calculé au dixième de point le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 0,5 %.

Le taux d’inflation sur les six derniers mois connus a été de 0,23 % et les taux interbancaires ont été négatifs de 0,5 point. Dans ces conditions, c’est la valeur plancher de 0,5 point qui joue soit le taux actuel. En l’état actuel des choses, le rendement réel du taux du Livret A est positif.

Le Coin des Epargnants du 30 janvier 2021, le retour à la réalité

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 29 janvier 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |

| CAC 40 | 5 399,21 | -2,88 % | 5 551,41 |

| Dow Jones | 29 982,62 | -3,27 % | 30 409,56 |

| Nasdaq | 13 070,69 | -3,49 % | 12 870,00 |

| Dax Xetra Allemand | 13 432,87 | -3,18 % | 13 718,78 |

| Footsie | 6 407,46 | -4,30 % | 6 460,52 |

| Euro Stoxx 50 | 3 481,44 | -3,36 % | 3 552,64 |

| Nikkei 225 | 27 663,39 | -3,38 % | 27 444,17 |

| Shanghai Composite | 3 483,07 | -3,43 % | 3 473,07 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,264 % | +0,017 pt | -0,304 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,518 % | -0,004 pt | -0,550% |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | 1,076 % | -0,015 pt | 0,926 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2136 | -0,27 % | 1,2232 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 858,282 | +0,18 % | 1 898,620 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 55,330 | +0,45 % | 51,290 |

Les marchés financiers au milieu du gué

Le lancement des campagnes de vaccination est logiquement synonyme de retour prochain à la normale. Cet espoir, largement anticipé par les investisseurs, a été enrayé par l’essor des variants du coronavirus qui contraint de nombreux pays à se claquemurer à nouveau. Ce contexte peu favorable à l’activité a pesé sur le cours des actions qui ont abandonné, pour l’ensemble du mois de janvier, du terrain (plus de 2 % pour le CAC 40), cette légère correction s’est construite dans les derniers jours de janvier. Aux Etats-Unis, si le Nasdaq progresse sur l’ensemble du mois de janvier mais le Dow Jones recule. En revanche, les indices « actions » asiatiques ont enregistrés des hausses.

En cette fin de janvier, le CAC 40 a connu son plus mauvais résultat hebdomadaire depuis octobre en cédant 2,88 %. L’ensemble des indices actions, asiatiques compris, ont baissé cette semaine. Le Daxx allemand baisse de plus de 3 % et le Footsie britannique de plus de 4 %. Les résultats du PIB de 2020 moins mauvais que prévu n’ont pas eu d’incidences. Les mouvements spéculatifs opérés par des investisseurs individuels autour de certains titres « shortés » par les hedge funds ont déstabilisé les marchés. Le FMI s’est inquiété du décalage entre les cours des actions et la situation économique qui demeure très complexe, ce qui peut conduire certains investisseurs à opter pour la prudence. A New York, le Dow Jones et le Nasdaq cèdent plus de 3 %.

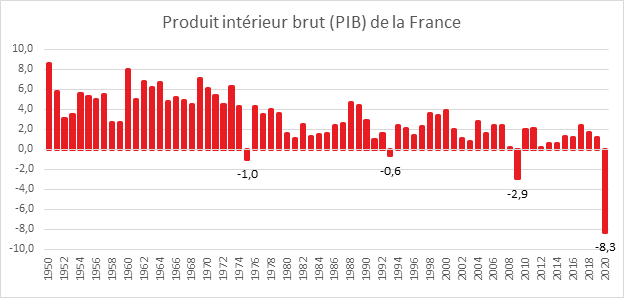

Croissance de la France en 2020, grave mais moins grave que prévu

Les prévisionnistes tablaient sur une contraction du PIB de l’économie française, en 2020, entre 9 et 10 %. Selon les premiers résultats de l’INSEE publiés vendredi 29 janvier, la baisse n’a été que de 8,3 %. Elle constitue, malgré tout, la plus forte diminution, en France, du PIB enregistrée depuis 1950. En soixante-dix, trois baisses du PIB dont la plus importante datait de 2009 avec un recul de 2,9 % avaient été enregistrées. La moindre contraction du PIB que prévu en France est liée à la solidité de la consommation qui trouve son origine dans la relative stabilité du pouvoir d’achat des ménages.

Le recul du PIB en 2020 est imputable avant tout au premier confinement qui a été marqué par un arrêt brutal de l’activité. La fermeture des écoles doublée de la peur de la contagion ont amené de nombreuses entreprises à restreindre fortement leurs activités. Le deuxième confinement a eu des effets moindres, son intensité étant moindre. Les entreprises se sont, par ailleurs adaptées.

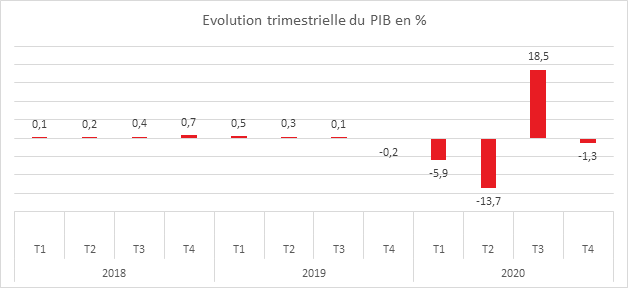

Après une baisse de près de 6 % au premier trimestre, le PIB a connu une contraction de 13,7 % au deuxième, suivi d’un net rebond au troisième de 18,5 %. Le confinement du mois de novembre et les couvre-feux se sont traduits par un nouveau recul du PIB de 1,3 %.

Au quatrième trimestre 2020, le PIB est inférieur de 5,0 % à son niveau un an auparavant alors que le recul sur un an s’élevait à 18,8 % au deuxième trimestre.

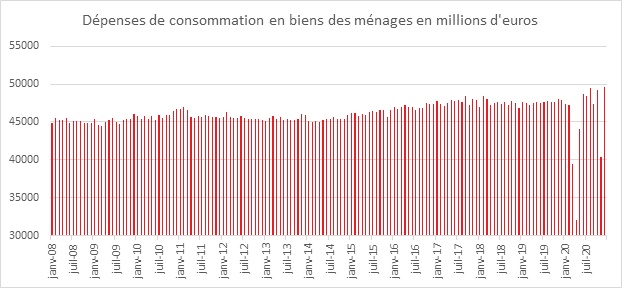

Des dépenses de consommation en dents de scie avec un record battu au mois de décembre

Sur l’ensemble de l’année 2020, la consommation des ménages diminue de 7,1 %, après une hausse de +1,5 % en 2019. La consommation en produits alimentaires a progressé de 1 % quand celle des services est en nette baisse, -7,1 %. La consommation en produits énergétiques recule de 7,4 % et celle en produits manufacturés de 8,9 %.

L’évolution de la consommation des ménages est calquée sur celle de l’épidémie. En phase de confinement, elle recule mais rebondit rapidement dès que ce dernier s’arrête. Si les Français ont augmenté de manière importante leur effort d’épargne, ils ont tant durant l’été qu’en décembre retrouvé le chemin des magasins.

En décembre, les ménages ont souhaité se faire plaisir dans la perspective des fêtes de fin d’année. Après le recul de 18 % en novembre, les dépenses de consommation des ménages en biens ont progressé de 23 % en décembre. Elles ont ainsi battu un nouveau record et battu de 3,7 % leur niveau de décembre 2019. Ce surcroit de dépenses est imputable en grande partie aux biens fabriqués avec des achats en hausse de +9,8 % sur un an. Les achats de biens durables ont progressé de +6,9 % et ceux en habillement-textile de +17,8 %. Cette forte hausse s’explique par la réouverture des magasins à partir du 29 novembre et par le report de « Black Friday » en décembre. Avec les confinements, les Français dépensent davantage pour l’équipement de leur logement. En décembre, les achats en la matière ont augmenté de 38,3 % sur un an. Les Français ont, en particulier, acheté des appareils ménagers et des produits électroniques. En revanche, les achats de matériels de transport restent nettement en retrait (–10,0 % par rapport à décembre 2019).

Au quatrième trimestre, les dépenses de consommation des ménages ont néanmoins baissé de 5,4 % au quatrième trimestre après une hausse de 18,2 % au trimestre précédent. Si la consommation de biens alimentaires a connu une progression de +1,1 % au quatrième trimestre après –3,3 % au troisième, les biens fabriqués ont enregistré une baisse de 8,5 %, contre une augmentation 39,3 % au troisième trimestre. La consommation de services a baissé de 7,4 % après une progression de +21,0 %. La consommation en énergie a diminué de 3,9 % après une hausse de 15,9 % en lien avec la diminution des déplacements.

Une production qui relève la tête en fin d’année sauf pour les services

La production s’est contractée en France 8,6 % en 2020. La chute a été de 13,1 % pour l’industrie manufacturière et de 8,2 % pour les services. La construction a de son côté connu un recul de 13,2 %.

Pour le seul quatrième trimestre, la production totale (biens et services) a diminué de 0,7 %, après le rebond de +18,0 % au troisième trimestre. Néanmoins, la production de biens poursuit sa hausse ce trimestre (+2,3 % après +19,0 %), portée notamment par l’industrie manufacturière qui semble peu affectée par le deuxième confinement. En raison des fermetures, la production baisse nettement dans les services marchands (–2,2 % après +15,6 %). In fine, la production de biens poursuit ce trimestre son rapprochement vers son niveau d’avant-crise (–4,6 % en glissement annuel après –8,2 % au troisième trimestre), tandis que les services s’en éloignent à nouveau (–5,0 % en glissement annuel, après –3,4 % au troisième trimestre).

Fort recul de l’investissement en 2020

Sur l’ensemble de l’année 2020, l’investissement enregistre une contraction de 9,8 % après une hausse de 4,3 % en 2019. Il a baissé de 12,4 % pour l’industrie manufacturée, de 14,7 % pour la construction et de 2,4 % pour les services marchands.

La chute est essentiellement intervenue lors du premier confinement. Ainsi, la formation brute de capital fixe (FBCF) a continué à augmenter au quatrième trimestre (+2,4 % après +24,0 %). L’investissement dans les secteurs des services marchands est resté bien orienté en fin d’année (+7,1 % au quatrième trimestre après +5,7 %), portée par un nombre particulièrement élevé de transactions immobilières. De même l’investissement en construction se maintient ce trimestre (+0,2 %) : bien que demeurant inférieur de 6,3 % à son niveau d’avant crise. Au deuxième trimestre, la chute avait atteint 32,4 % en glissement annuel.

Amélioration progressive de la situation du commerce extérieur

Pour le second trimestre consécutif, les exportations ont augmenté plus vite que les importations. Au dernier trimestre 2020, les exportations ont augmenté de 4,8 % quand les importations ne progressaient que de 1,3 %.

Avec les restrictions de circulation, la France importe moins de pétrole, ce qui contribue au rééquilibrage partiel de la balance commerciale. En revanche, l’absence du tourisme international pèse lourdement sur la balance des paiements courants. Le déficit du solde s’est réduit de moitié au quatrième trimestre par rapport à son point bas observé au deuxième (–9,4 Md€ ce trimestre, contre –18,8 Md€ au deuxième). Les échanges extérieurs restent inférieurs à leur niveau d’avant-crise ,–11,0 % en glissement annuel en volume pour les exportations ce trimestre, et –8,1 % pour les importations. Au quatrième trimestre, le commerce extérieur a contribué positivement à la croissance, +0,9 point, après +0,8 point au trimestre précédent. Sur l’ensemble de l’année 2020, la contribution du commerce extérieur à l’évolution du PIB est largement négative (–1,5 point).

Les variations de stock ont joué en faveur de la croissance

Les variations de stocks ont contribué positivement à l’évolution du PIB au dernier trimestre (+0,4 point après –1,7 point). Sur l’année 2020, les variations de stocks contribuent pour +0,2 point à l’évolution du PIB.

Ce recul historique du PIB en France s’est accompagné par une augmentation sans précédent de l’endettement public. Avec le chômage partiel et les mesures de soutien aux entreprises et à certaines catégories de la population, les pouvoirs publics ont pris une très grande partie à leur charge les effets de la crise. Les dépenses publiques ont du représenter plus de 60 % du PIB, ce qui constitue un record. Le retour à la normale débutera avec le recul de l’épidémie attendu au cours du deuxième trimestre 2021.

Les ménages en mode épargne en janvier

Avec la généralisation du couvre-feu et la menace d’un nouveau reconfinement, les Français sont un peu mois confiant, en janvier qu’en décembre vis-à-vis de la situation économique. En janvier , l’indice de l’INSEE qui mesure la confiance des ménages dans la situation économique se contracte de trois points après le net rebond de décembre. Replie. Cet indice qui la synthétise perd trois points et demeure sous sa moyenne de longue période.

Moins d’achats, plus d’épargne

En janvier, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants diminue. L’indice perd six points et repasse sous sa moyenne de longue période. Ce repli s’explique par une crainte accrue d’une baisse des revenus dans les prochains mois. Le solde d’opinion des ménages relatif à la situation financière future des ménages est en baisse aussi de cinq points. Cet indice repasse en dessous de sa moyenne. Le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière passée baisse quant à lui de deux points, mais demeure supérieur à sa moyenne de longue période.

Les ménages souhaitent avant tout épargne, signe manifeste d’une dégradation attendue de la situation économique. En janvier, l’indicateur mesurant la proportion des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner augmente de onze points. Il rejoint son niveau de décembre 2012, très proche de son plus haut historique.

Le solde d’opinion des ménages sur leur capacité d’épargne actuelle gagne deux points. En revanche, le solde relatif à leur capacité d’épargne future perd un point. Ces deux soldes se maintiennent bien au-dessus de leur moyenne de longue période.

Les Français pessimistes pour le niveau de vie

En janvier, la part des ménages estimant que le niveau de vie en France s’améliorera au cours des douze prochains mois diminue après avoir nettement rebondi en décembre. Le solde correspondant perd neuf points et s’éloigne à nouveau de sa moyenne de longue période. La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois augmente, en revanche, d’un point. Le solde correspondant demeure malgré tout bien en dessous de sa moyenne de longue période.

Assez logiquement au vu des résultats précédents, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage progressent en janvier. Le solde correspondant gagne huit points et demeure depuis avril 2020 très au-dessus de sa moyenne de longue période.

En janvier, les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont aussi nombreux qu’en décembre, le solde correspondant est inchangé et se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période. La part des ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois est inchangée aussi. Le solde correspondant se situe nettement en dessous de sa moyenne de longue période.

L’enquête du mois de janvier 2021 de l’INSEE sur le moral des ménages souligne que celui-ci reste conditionné aux flux et reflux de l’épidémie. Le renforcement de l’épargne de précaution traduit la montée des inquiétudes au sein des ménages qui craignent un troisième confinement. Si les pouvoirs publics ont réussi jusqu’à maintenant à préserver le pouvoir d’achat des Français, ces derniers doutent sur la capacité à pérenniser cette situation.

Dépendance, une nouvelle mission pour Dominique Libault

Dominique Libault s’est vu confier une mission par Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l’Autonomie. Cette mission a été lancé a lancé, jeudi 21 janvier dans le cadre d’une réunion avec l’Association des départements de France (ADF), les directeurs d’administration centrale du ministère des Solidarités et de la Santé, la CNSA, la CNAM et l’ARS d’Île-de-France. Dominique Libault avait déjà mis à contribution en ayant été à l’origine du rapport sur la concertation du grand âge et autonomie remis en 2019. Il avait alors présenté 175 propositions sur la dépendance. Dans l’attente de la présentation du projet de loi devant définir le contenu de la nouvelle branche de la Sécurité sociale dédiée à la dépendance, Dominique Libault est appelé à élaborer des solutions à plusieurs problèmes concrets qui se posent aux personnes dépendantes et à leur famille.

L’objectif de cette nouvelle mission est de simplifier l’accès à l’information pour les personnes âgées et leurs proches concernés par la dépendance, mais aussi de fluidifier leurs parcours en encourageant les synergies entre les acteurs de l’accompagnement et du soutien à l’autonomie».

Le président du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFi-PS), devra travailler sur la généralisation d’un guichet unique pour les personnes en perte d’autonomie «dédié à l’accueil, l’information, l’orientation, l’accompagnement dans les démarches et l’accès aux droits».

La mission devra également réfléchir sur l’articulation des professionnels de santé et du grand âge sur les territoires «en s’appuyant sur les bonnes pratiques de coopération pour simplifier la vie des personnes». Enfin, la troisième priorité porte sur la création et l’animation d’un comité «autonomie et parcours de soins» visant à décloisonner les différents secteurs, favoriser les échanges et renforcer les dynamiques territoriales en faveur du parcours.

L’assurance vie a plié sans rompre en 2020 : retour sur une année difficile pour le premier placement des Français

Après neuf mois consécutifs de décollecte, l’assurance vie termine, selon la Fédération Française de l’Assurance, l’année 2020, dans le vert avec un résultat positif de 500 millions d’euros. Si le premier produit d’épargne des Français a été fortement touché par le premier confinement, il était, depuis, sur une tendance ascendante. Les Français ont commencé à affecter, de manière mesurée, en fin d’année une partie des importantes liquidités mises de côté depuis le mois de mars. Le résultat de décembre confirme ainsi le processus de normalisation engagé depuis trois mois. Il est d’autant plus significatif qu’en règle générale, le mois de décembre réussit peu à l’assurance vie avec quatre décollectes en dix ans. Le dernier mois de l’année est, en effet, traditionnellement consacré plus aux dépenses qu’à l’épargne.

La deuxième décollecte de l’histoire de l’assurance vie

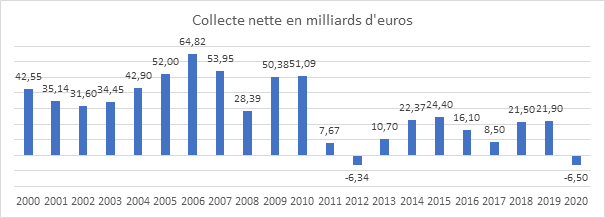

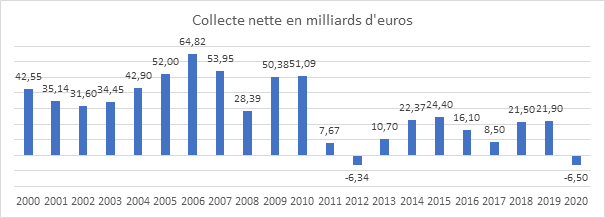

Sur l’ensemble de l’année, la collecte nette de l’assurance vie est négative de 6,5 milliards d’euros, ce qui constitue le plus mauvais résultat enregistré, par ce produit, depuis 1990. En 2012, la décollecte avait été de 6,34 milliards d’euros. Le résultat 2020 est évidemment la conséquence de la préférence donnée par les ménages à la sécurité et à la liquidité en pleine période de crise. Il n’est pas également sans lien avec la montée en puissance des unités de compte. Certains épargnants ont préféré ne pas investir dans leur contrat d’assurance vie du fait de la nécessité de supporter un peu plus de risques qu’auparavant en devant souscrire des unités de compte.

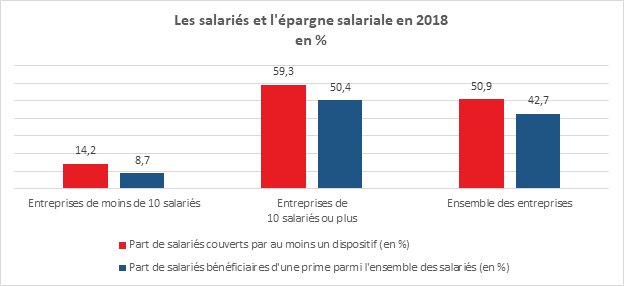

Les unités de compte maintiennent le cap