CAC 40 : la barre des 6500 points franchie

Il y a encore quelques semaines, des doutes étaient émis au sujet de l’évolution des indices « actions » avec la possible remontée des taux d’intérêt , remontée provoquée par l’augmentation des prix. Or, pour le moment, les actions continuent à bien se comporter. Le CAC 40 a franchi le 1er juin les 6 500 points, pour la première fois depuis septembre 2000. Depuis le début de l’année, l’indice parisien a progressé de 17 %. Phénomène peu courant, cette progression est une des plus fortes en ce qui concerne les principales indices boursiers mondiaux.

La progression des indices « actions » interviennent dans un contexte de sortie de crise qui se caractérise par l’accumulation des plans de relance de part et d’autres de l’Atlantique ainsi que par le maintien de taux bas. Le plan européen de 750 milliards d’euros a été officiellement validé à la fin du mois de mai, ce qui permettra son déploiement durant l’été.

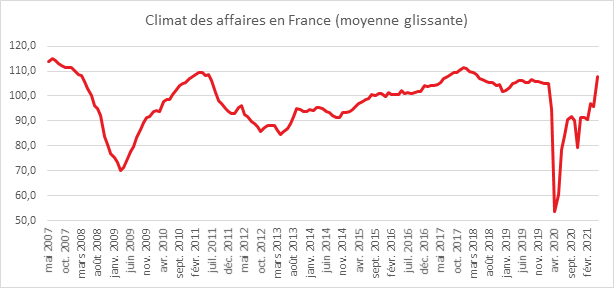

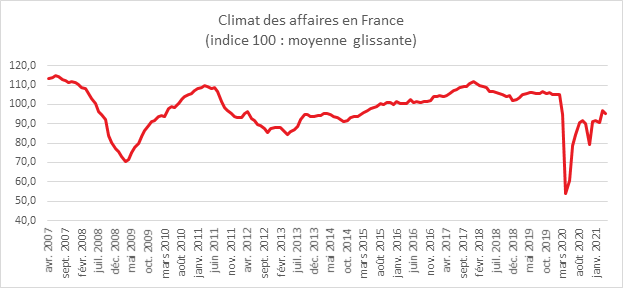

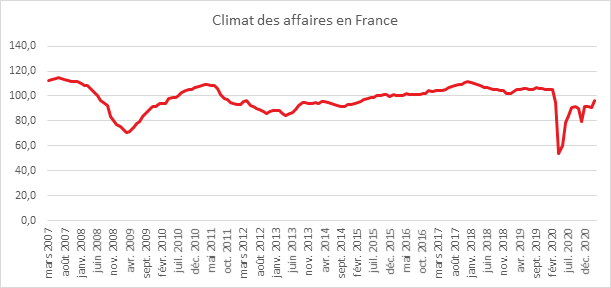

L’accélération des campagnes de vaccination crée un petit climat d’euphorie qui porte les marchés. Les chefs d’entreprise sont optimistes comme en témoigne la dernière enquête de l’INSEE sur le climat des affaires en France qui a dépassé en mai son niveau d’avant crise.

Entre son point bas atteint le 18 mars 2020 et le 1er juin 2020, le CAC 40 a progressé de 70 %. Il s’inscrit en hausse de plus de 6 % par rapport à son pic d’avant-crise à 6.111 points le 19 février.

Plusieurs secteurs n’ont néanmoins pas retrouvé leur niveau d’avant crise. Figurent dans cette catégorie l’immobilier commercial et de bureaux ( Unibail-Westfield-Rodamco concède une perte de plus de 40 %) et l’aéronautique (Airbus -18 %, Safran -15 % ou encore Thalès – 11 %). Ce dernier secteur commence à renouer avec les hausses avec la relance du transport aérien.

Le secteur du luxe après avoir souffert durant le premier confinement connait un fort rebond. Hermès et LVMH ont progressé de 60 %, L’Oréal de plus de 35 % et Kering de près de 30 % depuis février 2020. La capitalisation de LVMH est passé de 220 milliards en février 2020 à plus de 330 milliards d’euros fin mai 2021. Elle est devenue la première société européenne en matière de capitalisation.

L’épargne en 2020, de la liquidité et des actions

Les ménages ont été contraints à l’épargne en 2020 faute de pouvoir dépenser. La Banque de France a confirmé le 1er juin 2021 que le flux d’épargne a atteint l’année dernière 205,2 milliards d’euros, contre 129,7 milliards d’euros en 2019, soit 75,5 milliards d’euros de plus. Plus des trois quarts de cette épargne ont été investies dans des produits de taux (158,5 milliards d’euros en 2020, contre 122,5 milliards en 2019). La préférence donnée à la liquidité durant cette période de crise sanitaire inédite s’est traduite par des flux importants en faveur du numéraire et des dépôts à vue (95,8 milliards d’euros en 2020 contre 48,5 milliards en 2019) et sur les livrets d’épargne (66,8 milliards d’euros en 2020 après 40,2 milliards en 2019). Si les flux vers les fonds euros de l’assurance vie et des produits d’épargne retraite ont diminué de 2 milliards d’euros, ceux en faveur des produits de fonds propres ont augmenté de 46,6 milliards d’euros en 2020, après 12,0 milliards en 2019. Les actions cotées aidées par la bonne tenue des marchés ont bénéficié d’un flux de 13,1 milliards d’euros quand en 2019, ce dernier était négatif de 2,3 milliards d’euros. Les flux vers les unités de compte ont également progressé passant de 2 à 16,8 milliards d’euros.

Les premières données fournies par la Banque de France pour le premier trimestre 2021 soulignent une nouvelle progression des placements en numéraire et sous forme de dépôts auprès des banques (35,8 milliards d’euros après 34,1 milliards au quatrième trimestre, un flux net légèrement négatif pour les contrats d’assurance-vie et épargne retraite en euros (-0.5 milliards d’euros après 3,9 milliards au quatrième trimestre) et une accélération des placements d’assurance-vie en unités de comptes (7,3 milliards après 4,1 milliards au quatrième trimestre).

Compte tenu de ces flux et de la bonne tenue des valeurs mobilières, le patrimoine financier des ménages atteint un niveau record de 5665,5 milliards d’euros fin 2020, contre 5396 milliards d’euros fin 2019 et 4951,5 milliards d’euros fin 2019.

Le Plan d’Epargne Retraite ne faiblit pas

Au mois d’avril ; le marché des Plans d’épargne retraite (PER) a compté 74 000 assurés supplémentaires dont 52 000 nouveaux assurés et 22 000 issus de contrats transférés (PERP, Contrat Madelin, ancien COREM, Préfon, etc.). Le montant des cotisations a atteint un peu plus d’1 milliard d’euros, dont presque la moitié sur de nouveaux contrats (448 millions et 587 millions issus de transferts). Sur un an, la croissance des de la souscription de nouveaux PER est importante, +335 % pour les nouveaux assurés et +382 % pour les cotisations. A fin avril, les PER comptent 1,6 million d’assurés et les encours s’élèvent à près de 19 milliards d’euros. La part des UC s’élève à 50 % des versements.

Le développement des Fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS), mécanisme spécifique aux activités de retraite, monte en puissance. Il permet aux assureurs d’investir davantage sur des actifs favorisant l’économie productive en raison de la nature de long terme de cette épargne. Fin 2020, les encours des FRPS s’élevaient à 31 milliards d’euros

L’assurance vie retrouve son rythme de croisière

En avril 2020, au cœur du premier confinement, l’assurance vie avait connu une décollecte record de 2,3 milliards d’euros. Le 3e confinement n’a pas du tout eu les mêmes effets. Pour le quatrième mois consécutif, en avril, la collecte est, selon la Fédération Français de l’Assurance, positive de 1,6 milliard d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte nette atteint 6,4 milliards d’euros.

Le mois d’avril réussit, en règle générale, plutôt bien à l’assurance vie. Deux décollectes ont été enregistrées en dix ans, à chaque fois, dans un contexte très particulier, en 2012 mors de la crise des dettes souveraines et donc en 2020 lors de la première vague de covid-19. La moyenne de la collecte nette tourne autour de 2 milliards d’euros. Le résultat de l’année 2021 témoigne d’un retour à la normale.

Les cotisations du mois d’avril 2021 se sont élevées à 13,1 milliards d’euros dont 2,9 milliards d’euros au titre des unités de compte. La proportion d’unités de compte diminue malgré la bonne tenue de la bourse. En revanche, sur quatre mois, la collecte nette d’unités de compte est à son plus haut niveau depuis 14 ans. Le montant des prestations retrouve un rythme de croisière avec un total de 11,5 milliards d’euros). Fin avril 2021, les encours des contrats d’assurance vie atteignent 1 818 milliards d’euros, en progression de +4,5 % sur un an.

L’assurance vie a retrouvé, malgré le troisième confinement, son rythme de croissance d’avant crise sanitaire. Il n’y a pas de rebond ; les ménages n’ayant pas encore décidé de replacer l’épargne subie et de précaution constituée depuis le mois de mars 2020. L’amélioration de la situation sur le plan sanitaire et l’espoir d’une forte croissance économique permettent néanmoins de reprendre le chemin de l’épargne longue. Dans un premier temps, les ménages seront tentés de se faire plaisir en augmentant leurs dépenses de consommation. Les produits d’épargne à long terme comme l’assurance vie devraient connaître un dynamisme plus prononcé durant le second semestre. L’assurance vie doit, par ailleurs, faire face à l’essor du Plan d’Epargne Retraite qui, à la marge, réduit le montant des collectes.

Le Coin des Epargnants du 29 mai 2021 : tourner la page

Tourner la page

Au mois d’avril, les dépenses des consommateurs américains ont augmenté de 0,5 %, comme attendu par le consensus et l’indice des prix « PCE » de 3,6 %, contre 3,5 % anticipé par les analystes. L’inflation sous-jacente, hors éléments volatils, comme l’alimentation et l’énergie, s’est élevée à 2,9 %. Ces résultats ont rassuré les investisseurs sensibles à l’évolution des prix. Le souhait du Président Joe Biden de maintenir en 2022 une politique budgétaire expansionniste les conforte dans l’idée que la reprise ne sera pas qu’un feu de paille. Le pétrole s’est rapproché des 70 dollars en fin de semaine. Entre le retour de la croissance et des rumeurs de pénurie, le prix du baril est orienté à la hausse. L’arrêt des investissements dans le pétrole pourrait provoquer une pénurie d’ici une dizaine d’années avec un renchérissement de son cours.

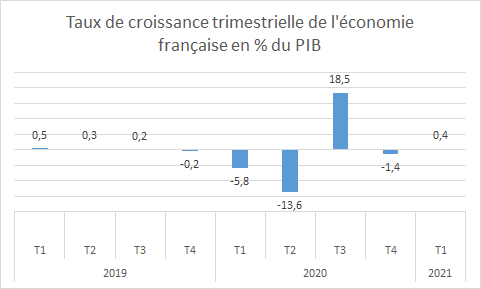

A Paris, les annonces tant chez Airbus avec l’accélération du programme de production des monocouloirs que chez Dassault avec la vente de Rafale à la Croatie ont contribué à la hausse des valeurs du secteur aéronautique. Le CAC 40 a conclu à près de 6500 points la semaine. Le retour de la récession en France au premier trimestre n’a pas eu d’effets sur les cours, les investisseurs voulant croire que le printemps est enfin de retour.

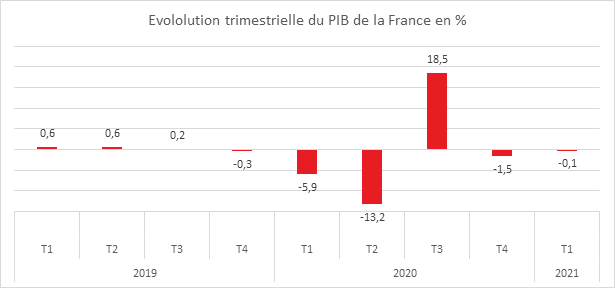

Sur l’ensemble des places financières, la tonalité était à la hausse même si une certaine prudence demeure. En effet, l’INSEE a révisé à la baisse le taux de croissance du PIB pour le premier trimestre qui est passé de +0,4 à -0,1 %, faisant suite au recul de 1,5 point du dernier trimestre 2020. Ce deuxième trimestre successif de contraction du PIB est synonyme de récession, la deuxième en moins d’un an. Sur les six derniers trimestres, un seul, le 3e de l’année 2020 aura enregistré une croissance.

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 28 mai 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |

| CAC 40 | 6 484,11 | +1,53 % | 5 551,41 |

| Dow Jones | 34 529,45 | +0,94 % | 30 409,56 |

| Nasdaq | 13 748,74 | +2,06 % | 12 870,00 |

| Dax Xetra Allemand | 15 519,98 | +0,53 % | 13 718,78 |

| Footsie | 7 022,61 | +0,06 % | 6 460,52 |

| Euro Stoxx 50 | 4 070,56 | +1,11 % | 3 552,64 |

| Nikkei 225 | 29 149,41 | +2,94 % | 27 444,17 |

| Shanghai Composite | 3 600,78 | +3,28 % | 3 473,07 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +0,171 % | -0,076 pt | -0,304 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,1855 % | -0,050 pt | -0,550 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,591 % | -0,036 pt | 0,926 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2194 | +0,12 % | 1,2232 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 896,704 | +0,92 % | 1 898,620 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 69,360 | +4,24 % | 51,290 |

Le taux d’épargne se maintient !

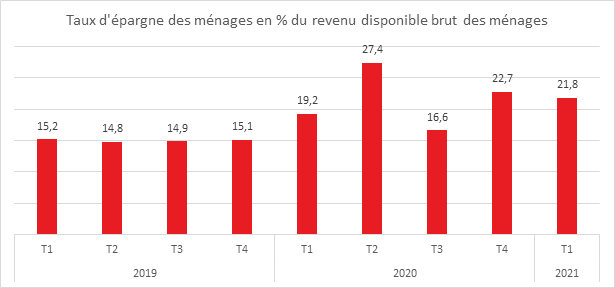

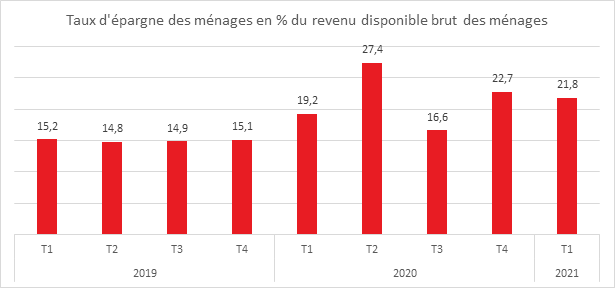

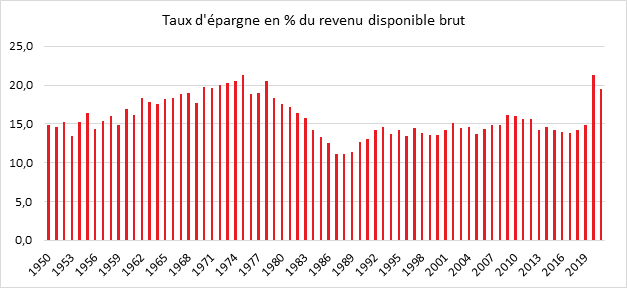

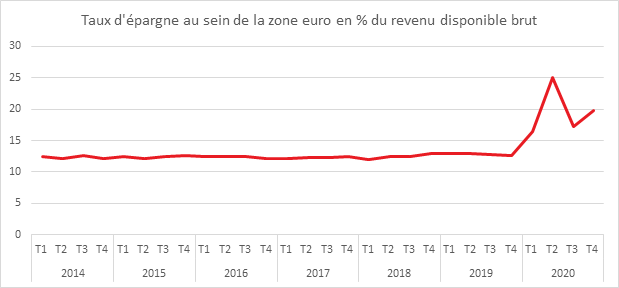

Au premier trimestre 2021, malgré les mesures sanitaires persistantes, le taux d’épargne a légèrement baissé par rapport à son niveau du 4e trimestre 2020 passant de 22,7 à 21,8 % du revenu disponible brut. Le 2e devrait être marqué à la fois au confinement qui s’est étalé du mois d’avril au mois de mai et par le déconfinement qui lance la saison estivale propice à une accélération des dépenses de consommation.

Le taux d’épargne baisse mais reste à un niveau exceptionnel

Au premier trimestre 2021, malgré les mesures sanitaires persistantes, le taux d’épargne a légèrement baissé par rapport à son niveau du 4e trimestre 2020 passant de 22,7 à 21,8 % du revenu disponible brut. Ce taux reste évidemment supérieur à la moyenne de ces trente dernières années. Le 2e devrait être marqué à la fois au confinement qui s’est étalé du mois d’avril au mois de mai et par le déconfinement qui lance la saison estivale propice à une accélération des dépenses de consommation.

Les chefs d’entreprise croient en la reprise en mai

La croissance frappe à la porte avec le déconfinement. Les chefs d’entreprise croient en un rebond marqué de l’activité sur fond de plans de relance et de réorientation partielle mais réelle de l’épargne vers la consommation. Plusieurs secteurs commencent à être sous tensions, en particulier dans le bâtiment. La désorganisation des circuits de production après une année de stop and go génère des goulets d’étranglement qui pourraient freiner, au début, cette expansion.

Au mois de mai, le climat des affaires s’améliore, selon l’INSE fortement. L’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, gagne 12 points. À 108, il se situe au-dessus sa moyenne de longue période (100), pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire au mois de mars 2020. Il est même à un niveau supérieur à celui d’avant la crise sanitaire (105).

Cette amélioration s’explique par l’allègement progressif des restrictions sanitaires en France et dans nombre de pays et par les perspectives d’un net rebond dans les prochaine semaines de l’économie mondiale. La forte amélioration du climat des affaires résulte principalement des hausses des soldes d’opinion prospectifs dans les services qui depuis des mois fait face à une forte contraction de son activité en raison des mesures sanitaires.

Dans le commerce de détail (y compris commerce et réparation automobiles), le climat des affaires gagne 17 points, porté par la vigoureuse remontée du solde d’opinion sur les perspectives générales d’activité du secteur, avec notamment la réouverture le 19 mai des magasins dits « non essentiels ». Le climat dans ce secteur repasse nettement au-dessus de sa moyenne de longue période, une première depuis le début de la crise sanitaire.

Dans le secteur des services, le climat gagne 15 points. Fort logiquement, dans l’hébergement-restauration, le rebond du climat des affaires est important. Dans le commerce de gros, le climat des affaires, bimestriel, gagne 11 points par rapport à mars, amplifiant la hausse entamée depuis le début de l’année.

Dans l’industrie, le climat des affaire gagne 3 points. les perspectives de production et les carnets de commande sont bien orientés. Il est désormais au-dessus de sa moyenne de longue période. Dans le bâtiment, les carnets de commandes jugés bien remplis et les tensions sur l’appareil productif importantes.

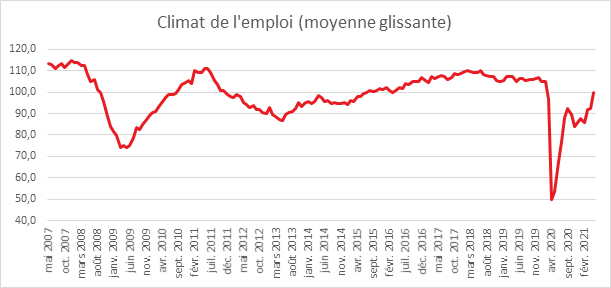

Au mois de mai, le climat de l’emploi s’améliore nettement. À 100, il rejoint sa moyenne de longue période. Cette amélioration est principalement due à la hausse du solde d’opinion sur l’évolution prévue de l’emploi pour les trois prochains mois dans les services hors agences d’intérim.

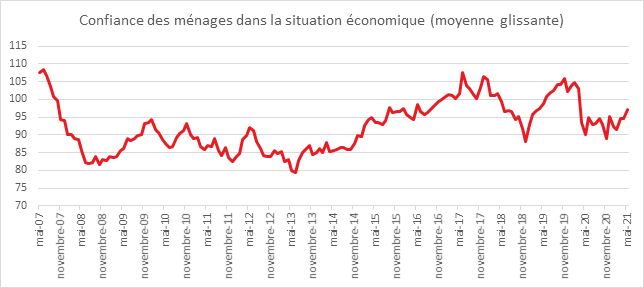

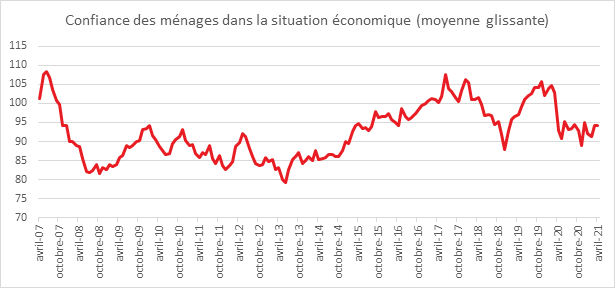

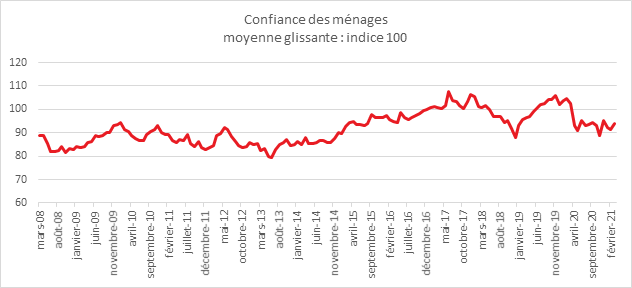

Vent d’espoir pour les ménages français en mai

Au mois de mai, la confiance des ménages dans la situation économique, avec le début de déconfinement, progresse. L’indice de l’INSEE qui l’évalue augmente de 2 points et se situe à 97, juste en-dessous de sa moyenne de longue période (100). La remontée de la confiance des ménages est plus lente que celle des chefs d’entreprise qui croient à un forte reprise dans les prochaines semaines. Les différents indicateurs concernant les ménages sont plutôt encourageants en particulier ceux liés à leur situation financière ou à l’emploi.

Les ménages sont de plus en plus confiants concernant l’évolution de leur situation financière. En mai, l’indice de l’INSEE qui le mesure gagne trois points et repasse au-dessus de sa moyenne de longue période. Stable, le solde d’opinion relatif à leur situation financière personnelle passée demeure supérieur à sa moyenne.

Les ménages sont disposés à réaliser des achats importants, preuve qu’ils sont convaincus de la sortie de crise. La proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants est stable et reste au-dessus sa moyenne de longue période.

Des ménages financièrement confiants

En mai, la part des ménages qui juge que le niveau de vie en France va s’améliorer au cours des douze prochains mois augmente nettement. Le solde correspondant gagne dix points et revient au niveau de sa moyenne. La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois augmente un peu. Le solde correspondant gagne trois points mais reste très en dessous de sa moyenne de longue période.

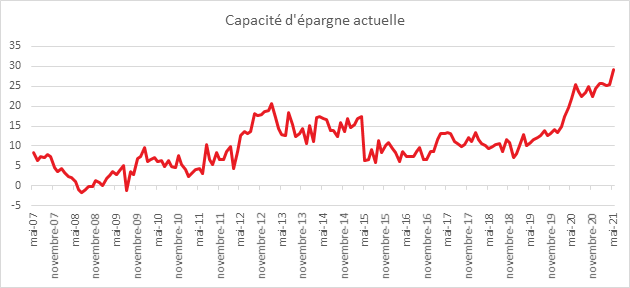

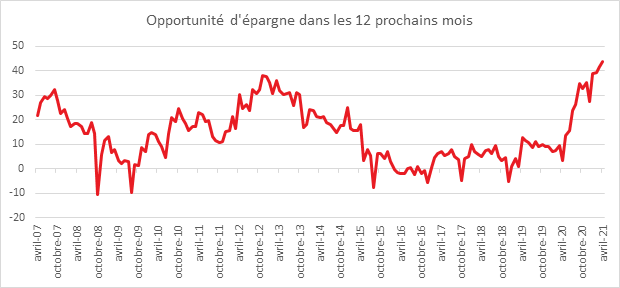

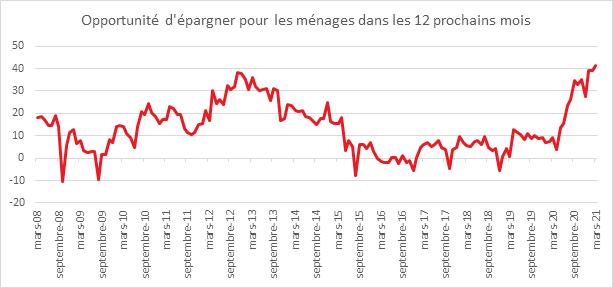

Du fait d’une situation financière qui n’a pas été mise à mal par la crise, un nombre croissant de ménages considère que leurs capacités d’épargne actuelle ; l’indicateur correspondant augmentant de quatre points. En ce qui concerne, leur capacité d’épargne future, les ménages sont dans le même état d’esprit. L’indicateur de l’INSEE sur ce sujet augmente également de trois points. Ces deux soldes atteignent en mai un nouveau plus haut historique.

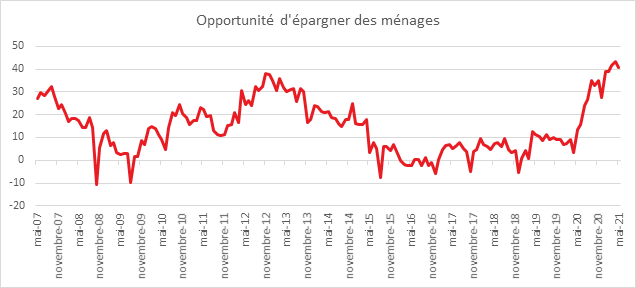

Les ménages estiment en mai qu’il est légèrement moins d’épargner qu’en avril. Le solde de l’indicateur correspondant perd trois points après avoir atteint un plus haut historique le mois dernier. Il reste malgré tout à un niveau très élevé.

Avec l’espoir d’une reprise de l’économie, les craintes des ménages concernant l’évolution du chômage baissent en mai. Le solde correspondant perd treize points et atteint son plus bas niveau depuis mars 2020. Il reste toutefois au-dessus de sa moyenne de longue période.

En mai, les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont un peu plus nombreux qu’en avril. Le solde correspondant gagne six points, et se maintient au-dessus de sa moyenne de longue période. Les ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois sont aussi un peu plus nombreux. Le solde correspondant gagne cinq points mais demeure nettement en dessous de sa moyenne.

Le Coin des Epargnants, la chute libre du bitcoin

Le bitcoin, valeur hautement inflammable

Les valeurs « actions » continuent de fluctuer en fonction des annonces concernant l’évolution des prix. Les craintes du début de semaine se sont atténuées. Le recul de l’indice manufacturier de la FED de Philadelphie, bien plus important que prévu, a rassuré les investisseurs. Ces derniers se sont réjouis de l’amélioration de la situation au niveau des services au mois de mai aux Etats-Unis. En France, selon les données préliminaires, l’indice PMI flash composite a atteint son plus haut niveau depuis juillet dernier à 57 points, contre 51,6 en avril, et une attente plus modeste de 53,7. Cette augmentation serait imputable au secteur non-manufacturier. En Allemagne, la progression est moindre, l’indice composite passant de 55,8 à 56,2 points. Celui de la zone euro est ressorti à 56,9 points, après 53,8 en avril. Il s’agit du chiffre le plus élevé enregistré depuis février 2018. L’amélioration de la situation dans les services est en lien avec les déconfinements opérés par les différents Etats membres de la zone euro. Elle permet de suppléer le ralentissement de la croissance du secteur manufacturier qui doit faire face à des problèmes d’approvisionnement. Aux Etats-Unis, le PMI du mois de mai progresse à 70,1 points dans les services, au-dessus des 64,5 points attendus et des 64,7 points observés en avril. Ce niveau est un plus haut historique. L’indice composite passe de son côté de 63,5 à 68,1 points.

Le prix du pétrole était orienté à la baisse cette semaine en raison du bon avancement des négociations entre les Etats-Unis et l’Iran sur le nucléaire qui permettrait le retour sur le marché du pétrole iranien.

Dans ce contexte, les indices « actions » ont faiblement progressé sur la semaine. Le CAC 40 a ainsi augmenté de 0,02 %.

Les ailes brûlées du bitcoin

La semaine aura été également marquée par la chute du bitcoin qui, mercredi 19 mai, a perdu près de 30 % de sa valeur par rapport au dollar. Il a reculé de 50 % par rapport à son cours record du 14 avril dernier à 64 865,22 dollars. Ce décochage fait suite à la décision des autorités chinoises, le 18 mai, d’interdire aux institutions financières de proposer à leurs clients des services liés aux cryptomonnaies. Ce changement de position vise à casser un mouvement spéculatif et à faciliter l’émergence d’une offre de monnaie digitale que la banque centrale chinoise développe. Comme la Banque Centrale Européenne, les autorités bancaires de l’Empire du Milieu ont rappelé que le bitcoin n’est pas une monnaie. La chute du bitcoin est également imputable à l’annonce d’Elon Musk, le fondateur de Tesla, qui après avoir acheté des bitcoins et fait monter les cours a annoncé 12 mai, sur Twitter, suspendre la possibilité de payer les voitures produites par son groupe avec des bitcoins, ce qui était possible depuis le 24 mars. Pour justifier ce revirement, il a mis en avant le piètre bilan carbone du bitcoin tant pour sa fabrication que pour son fonctionnement. Tesla aurait revendu tous ses bitcoins… Les autres cryptomonnaies (ether, ripple, litecoin) ont également connu de fortes baisses. La capitalisation totale des cryptomonnaies est ainsi tombée à 1 390 milliards de dollars le 19 mai, contre 2 000 milliards sept jours avant. En fin de semaine, le bitcoin est légèrement remonté à 37 000 dollars.

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 21 mai 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |

| CAC 40 | 6 386,41 | +0,02 % | 5 551,41 |

| Dow Jones | 34 207,84 | -0,51 % | 30 409,56 |

| Nasdaq | 13 470,99 | -2,34 % | 12 870,00 |

| Dax Xetra Allemand | 15 437,51 | +0,41 % | 13 718,78 |

| Footsie | 7 018,05 | -0,36 % | 6 460,52 |

| Euro Stoxx 50 | 4 025,78 | +0,21 % | 3 552,64 |

| Nikkei 225 | 28 084,47 | -4,34 % | 27 444,17 |

| Shanghai Composite | 3 490,38 | +0,31 % | 3 473,07 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +0,247 % | -0,017 pt | -0,304 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,1315 % | -0,0055 pt | -0,550 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,627 % | -0,017 pt | 0,926 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2178 | +0,29 % | 1,2232 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 876,054 | +1,86 % | 1 898,620 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 66,840 | -2,75 % | 51,290 |

Épargne, innovations et croissance

Au sein des pays de l’OCDE, un lien est constaté entre la nature de l’épargne et la croissance. Une épargne sans risque abondante rend plus difficile l’obtention de gains de productivité.

Au sein de l’OCDE, l’Europe du Nord et les États-Unis se caractérisent par le faible poids de l’épargne sans risque qui capte 25 % de l’épargne totale quand au sein de la zone euro et au Japon, elle en représente plus de 30 %. Aux États-Unis, 35 % de l’épargne du pays est investie en actions contre 15 % au sein de la zone euro et moins de 10 % en France.

Si l’épargne à risque est de petite taille, les intermédiaires financiers (banques, assureurs) sont contraints de procéder à sa transformation et à prendre des risques. Or, leur capacité à transformer l’épargne est limitée par la nécessité d’avoir des fonds propres importants pour rendre compatibles les actifs risqués et les passifs sans risque. La réglementation européenne a, en outre, accru les exigences de fonds propres ce qui les conduit à réduire leurs investissements en actions (Solvency II).

Les États-Unis, la Suède, le Danemark qui enregistraient, entre 2002 et 2019, les plus forts gains de productivité se caractérisent par une épargne sans risque faible, représentant moins de 25 % du total de l’épargne. La France, l’Espagne et l’Italie dont l’épargne sans risque représente plus de 30 % de l’épargne totale ont des gains de productivité inférieurs à la moyenne de l’OCDE sur la même période. La situation du Japon est atypique en cumulant un taux d’épargne sans risque de plus de 60 % et des gains de productivité supérieurs à la moyenne. Les pays dans lesquels le poids de la recherche et développement est supérieur à 2,8 % du PIB sont ceux où l’épargne sans risque est faible. La seule exception notoire reste le Japon qui se caractérise par une recherche et développement (R&D) de plus de 3,5 % du PIB. La France (2,4 % du PIB) est loin derrière ce pays ainsi que derrière la Suède, le Danemark, les États-Unis ou la Finlande en matière de R&D. La même constatation vaut pour les dépôts de brevets. Le stock de robots industriels n’est, en revanche, pas corrélé avec la structure de l’épargne. Le Japon, l’Allemagne ou l’Italie ont un stock de robots rapporté au nombre de salariés de l’industrie manufacturière supérieur à la moyenne tout en ayant une préférence marquée pour l’épargne sans risque.

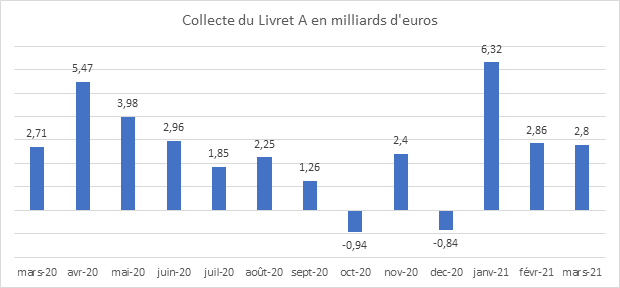

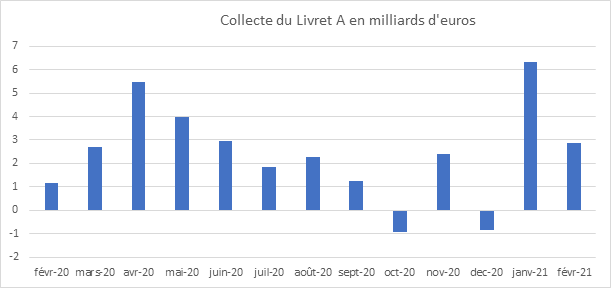

Le beau mois d’avril du Livret A

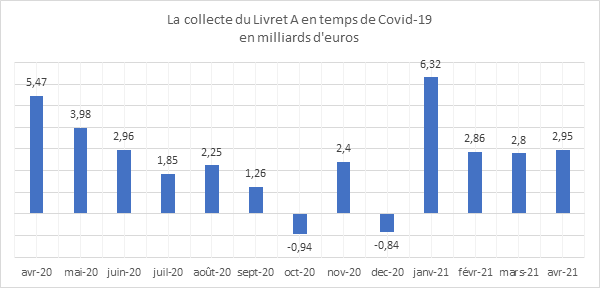

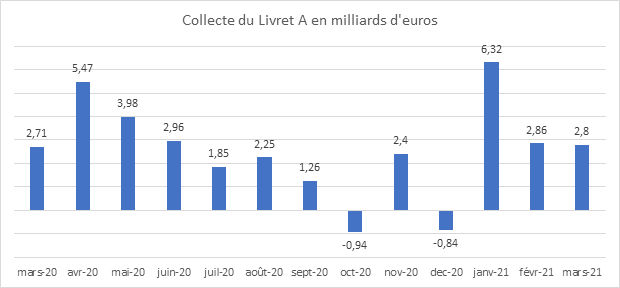

L’adage « en avril ne te découvre pas d’un fil » s’applique parfaitement en 2021 au Livret A. Pour le quatrième mois consécutif, le Livret A a, selon les résultats de la Caisse des Dépôts et Consignation, enregistré une collecte positive de 2,95 milliards d’euros en légère hausse par rapport à celle du mois de mars, 2,80 milliards d’euros. Depuis trois mois, le premier produit d’épargne des Français surfe sur la vague des 2,8/2,9 milliards d’euros par mois. La collecte d’avril 2021 est néanmoins inférieure à celle du mois d’avril 2020 lors du premier confinement ( 5,47 milliards d’euros) et à celle du mois de janvier 2021 (6,32 milliards d’euros). Sur les quatre premiers mois de l’année, la collecte s’élève à près de 15 milliards d’euros, soit 1,5 milliard d’euros de plus qu’à la même période de l’année dernière. De toute l’histoire du Livret A, jamais la collecte n’avait atteint un tel montant sur les quatre premiers mois de l’année. Le précédent record datait de l’année 2015 avec 14,59 milliards d’euros de janvier à avril. Depuis le début de l’épidémie, la collecte nette du Livret A dépasse 33 milliards d’euros.

Le mois d’avril est en temps ordinaire un mois correct pour le Livret A. Une seule décollecte a été enregistrée lors de ces dix dernières années (-170 millions en avril 2015). En ce début d’année, le contexte demeure atypique avec une épidémie qui en est à sa troisième vague et un front économique plus qu’incertain. Dans ces conditions, le Livret A demeure la valeur refuge de l’épargne populaire, fonction qu’il occupe depuis le début de la crise sanitaire. Même si le troisième confinement qui a englobé tout le mois d’avril a été moins sévère que le premier, voire que le deuxième, les ménages ont été limités dans leurs mouvements et au niveau de leurs achats ce qui conduit à une épargne subie importante. Par ailleurs, ils demeurent inquiets en ce qui concerne l’évolution de la situation économique et sociale ce qui les incite à maintenir un volant élevé d’épargne de précaution. La préférence pour la sécurité et la liquidité l’emporte donc toujours sur la recherche du rendement.

L’encours du Livret A n’en finit pas de battre record sur record. En avril, il s’est élevé à 341,5 milliards d’euros, contre 312 milliards d’euros un an auparavant. De son côté, le Livret de Développement Durable a également battu un nouveau record avec un encours de 125,2 milliards d’euros en enregistrant une collecte positive de 840 millions d’euros en avril

Le déconfinement qui a débuté au mois de mai étant progressif, le reflux de l’épargne subie le sera tout autant. Avec la réouverture des bars, des restaurants et des lieux de loisirs, les Français qui en sont privés depuis la fin de l’année 2020 devraient se faire plaisir ce qui devrait amener à une forte baisse du flux d’épargne d’ici juin. Le montant des dépenses d’équipement en particulier ceux liés à la maison semble être en progression. Les réservations pour les vacances sont par ailleurs importantes. Cette baisse ne signifie pas automatiquement que les ménages puiseront massivement dans la cagnotte constituée depuis un an. L’attentisme restera de mise du moins jusqu’aux vacances. Si le recul de l’épidémie et la reprise économique sont confirmés, un petit vent d’euphorie pourrait gagner les Français. ils réduiront alors le volume de leur épargne de précaution, sans pour autant que cette dernière revienne au niveau qui était le sien avant la crise.

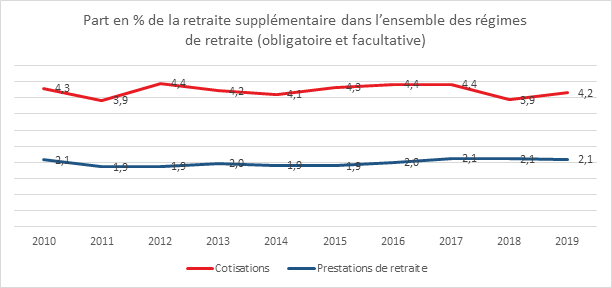

Retraite supplémentaire, un poids constant dans le système de retraite français

En 2019, 13,6 milliards d’euros de cotisations ont été, selon le serve statistique du Ministère des Solidarités et de la Santé, collectés dans le cadre de contrats de retraite supplémentaire. La progression de près de 6 % par rapport à 2018 qui avait été marquée pour les produits d’épargne retraite individuels par un net recul en lien avec l’année blanche provoquée par l’instauration de la retenue à la source en ce qui concerne l’impôt sur le revenu. En 20219, le montant des prestations versées au titre de contrats de retraite supplémentaire a légèrement augmenté en s’établissant à 6,9 milliards d’euros.

Le poids de la retraite supplémentaire dans l’ensemble des régimes de retraite demeure modeste. La part des cotisations versées à ce titre par rapport à l’ensemble des cotisations acquittées est ainsi de 4,2 % en 2019, et les prestations servies ne représentent que 2,1 % de l’ensemble des prestations de retraite versées. Ce dernier ratio est stable depuis au moins dix ans du fait de la progression des pensions des régimes obligatoires.

Un an d’application du régime bonus/malus de l’AGIRC/ARRCO

En vertu de l’accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 concernant le régime complémentaire AGIRC/ARRCO, un système de bons de bonus/malus a été institué pour les personnes liquidant leurs pensions complémentaires depuis le 1er janvier 2019 et qui sont nées après le 31 décembre 1956. Pour échapper à la minoration de 10 % applicable trois ans, il faut avoir cotisé quatre trimestres de plus que la durée nécessaire pour avoir la retraite à taux plein sachant que cette mesure ne s’applique qu’entre 62 et 67 ans. Elle ne concerne pas les personnes handicapées et les personnes exonérées de CSG et son taux est de 5 % pour celles qui bénéficient du taux réduit de CSG. Parmi le les personnes concernées par le dispositif en 2019, soit 370 000 personnes nées à partir de 1957 et ayant liquidé leurs droits, près de la moitié sont parties avec un coefficient minorant de 10 % 29 % sont exemptées des coefficients temporaires (pour invalidité et inaptitude, ou parce qu’elles sont exonérées de CSG), et 13 % ne sont pas concernées (ayant décalé leur départ). Le bonus est constitué d’une majoration des droits applicable un an en cas de départ retardé à la retraite. Elle est de 10 % en cas de report de 8 trimestres par rapport à l’âge de la retraite à taux plein, de 20 % en cas de report de 12 trimestres et de 30 % en cas de report de 16 trimestres. 1000 personnes ont bénéficié de cette majoration en 2019.

Initialement, les pouvoirs publics estimaient que deux retraités sur trois d’ici 2025 accepteraient de partir avec le malus de 10 %. L’objectif de cette mesure était la réalisation d’économies pour le régime complémentaire (500 millions d’euros en 2020 et 800 millions d’euros en 2030).

Le coin de l’épargne : l’inflation, es-tu là ?

Sous le feu de l’inflation

La semaine a été marquée par la publication de l’indice des prix américain du mois d’avril qui a surpris les investisseurs. Sa progression de 0,8 % sur un mois contre 0,6 % en mars et de 4,2 % sur un an après 2,6 % le mois précédent semble confirmer une accélération de l’inflation. Ces taux sont supérieurs aux prévisions des économistes qui tablaient, en moyenne, sur une hausse mensuelle de 0,2 % et de 3,6 % sur un an. L’inflation sous-jacente (hors prix volatils) est en en hausse de 0,9 % sur un mois et de 3,0 % sur un an alors que le consensus Reuters la donnait à +0,3 % et +2,3 % respectivement.

En milieu de semaine, les investisseurs ont réagi assez vivement à cette annonce craignant que la Réserve Fédérale ne durcisse sa politique monétaire pour éviter un emballement inflationniste. La Banque centrale américaine a fait rapidement passer des messages pour signifier qu’ils ne s’attendaient qu’à une poussée de l’inflation de courte durée, provoquée par la fin des mesures sanitaires. Après plusieurs mois de demande contrainte, la consommation ne peut que rebondir d’autant plus que les ménages disposent d’une épargne abondante. L’emballement craint n’est pas certain. Les chiffres des ventes au détail aux Etats-Unis, publiés vendredi ont rassuré les investisseurs car ces derniers sont restées stables sur un mois en avril quand une augmentation de 1 % était attendue. De son côté, la production industrielle américaine n’a progressé que de 0,7 % le mois dernier, contre une hausse de 0,9 % anticipée par le consensus. Après avoir atteint des sommets ces dernières semaines, une légère détente s’est manifestée sur le front des prix des matières premières. Ceux du minerai de fer ont chuté de 10 % en deux jours, du jamais vu depuis 2019. Le prix du pétrole est resté stable durant la semaine avec une progression de moins de 1 % du prix du baril tout en restant à un niveau assez élevé (68 dollars).

Pour certains, l’effet des chèques accordés par l’administration américaine aux ménages commencerait à s’étioler ; pour d’autres, les goulets d’étranglement pourraient provoquer des hausses de prix en cascade. Dans tous les cas, l’inflation sera scrutée avec attention dans les prochains mois. Son maintien autour de 4 % poserait la question de la fin du programme de rachats d’obligations par la Réserve Fédérale, qui s’élèvent actuellement à 120 milliards de dollars par mois, première étape avant le relèvement des taux.

Après un net repli, les marchés actions, mercredi, le retour au calme a prévalu en fin de semaine. Le CAC 40 est resté quasiment stable sur cinq jours. Le. Dow Jones a néanmoins cédé plus d’un pour cent et le Nasdaq plus de 2,3 %.

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 14 mai 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |

| CAC 40 | 6 385,14 | -0,01 % | 5 551,41 |

| Dow Jones | 34 382,13 | -1,14 % | 30 409,56 |

| Nasdaq | 13429,98 | -2,34 % | 12 870,00 |

| Dax Xetra Allemand | 15 416,64 | +0,11 % | 13 718,78 |

| Footsie | 7 043,61 | -1,21 % | 6 460,52 |

| Euro Stoxx 50 | 4 017,44 | -0,42 % | 3 552,64 |

| Nikkei 225 | 28 084,47 | -4,34 % | 27 444,17 |

| Shanghai Composite | 3 490.38 | +0,31 % | 3 473,07 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +0,264 % | +0,02 pt | -0,304 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,126 % | +0,088 pt | -0,550 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,644 % | +0,067 pt | 0,926 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2138 | -0,20 % | 1,2232 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 838,970 | +0,49 % | 1 898,620 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 68,520 | +0,67 % | 51,290 |

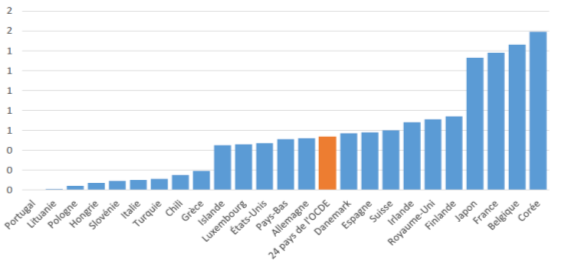

Le retour des droits de succession dans le débat public.

Dans un rapport publié le 11 mai dernier, l’OCDE établit une cartographique des droits applicables en matière de succession et de donation. Elle souligne que les États membres auraient avantage à augmenter les droits de succession afin d’accroître leurs recettes et réduire les inégalités. Le niveau et la nature des prélèvements diffèrent d’un État à un autre, la France figurant parmi les pays où la taxation de la transmission du patrimoine est la plus élevée.

Une forte concentration du patrimoine que les successions accentuent

Les 10 % des ménages les plus riches possèdent, en moyenne, au sein de l’OCDE, la moitié du patrimoine, un cinquième du patrimoine total étant concentré entre les mains du 1 % le plus riche. La concentration est encore plus marquée pour le patrimoine financier. Les 20 % des ménages les plus riches possèdent plus de la moitié du patrimoine immobilier total et détiennent près de 80 % du patrimoine financier total.

Part net du patrimoine détenue par les 1 et les 10 % les plus riches

au sein des États membres de l’OCDE

Une forte augmentation du patrimoine depuis les années 1990

Après un fort recul des inégalités de patrimoine au début et au milieu du XXe siècle, la part du patrimoine détenue par les plus riches a augmenté, dans certains pays, durant la dernière partie du XXe siècle et au début des années 2000. Avec l’appréciation des biens immobiliers et des actions, entre 1995 et 2019, le patrimoine par habitant a presque triplé en France et plus que doublé au Canada et au Royaume-Uni. Dans certains pays, l’augmentation du patrimoine des ménages s’est accompagnée d’une hausse des inégalités en la matière.

Des transmissions plus importantes qui accentuent les inégalités

Les transmissions de patrimoine incluent à la fois les donations (transmissions d’actifs intervenues du vivant du donateur) et les successions (transmissions d’actifs intervenues après le décès du donateur). Entre 25 et 50 % des ménages de la zone OCDE déclarent avoir reçu un héritage ou une donation importante, les transmissions de patrimoine semblent favoriser les ménages les plus riches. Parmi les 20 % les plus fortunés, la part des ménages qui déclarent avoir reçu un héritage ou une donation importante est comprise entre 39 % (Canada) et 66 % (Finlande), contre 3 % (Italie) et 26 % (Finlande) parmi les 20 % les plus pauvres.

Les héritages ou donations que les ménages fortunés déclarent avoir reçus sont en outre d’une valeur supérieure. L’héritage moyen que les ménages du quintile inférieur déclarent avoir reçu se situe entre 300 et 11 000 dollars. Pour les ménages du quintile supérieur, il se situe entre 30 000 et 526 000 dollars.

L’augmentation du montant des successions pour les ménages les plus aisés aboutit à une concentration accrue des richesses au profit des ménages les plus âgés. Cette situation renforce les écarts de patrimoine entre les générations. La taille modeste des ménages et les faibles taux de fertilité peuvent aussi signifier que le patrimoine pourrait être divisé entre un nombre plus limité d’héritiers, augmentant la probabilité que ces derniers reçoivent une part plus importante de la succession.

Des niveaux de taxation disparates au sein de l’OCDE

En matière de taxation des transmissions du patrimoine, deux approches sont possibles. L’impôt peut cibler le donateur ou le bénéficiaire. Cette deuxième approche est la plus courante. 21 pays sur 24 taxant les successions ont choisi de prélever un impôt sur la part de la succession reçue par les héritiers. Le Danemark, les États-Unis et le Royaume-Uni, en revanche, prélèvent l’impôt sur l’ensemble du patrimoine du donateur défunt. Tous les pays qui prélèvent un impôt sur les successions taxent également les donations, généralement par le biais d’un impôt sur les donations à la charge du bénéficiaire.

Les recettes générées par les impôts sur les successions et les donations représentaient, en 2019,seulement 0,5 % des recettes fiscales des États membres de l’OCDE. Les recettes issues de ces impôts dépassent 1 % du total des recettes fiscales dans seulement quatre pays de l’OCDE (Belgique, Corée, France et Japon). La part du total des recettes générées par les impôts sur les successions a baissé au cours des années 70.

Recettes tirées des impôts sur les successions et les donations en 2019 en % du total des recettes fiscales

L’étroitesse des assiettes fiscales est en grande partie responsable du niveau généralement faible des recettes fiscales. Des abattements et des exonérations de droit sont souvent appliqués aux transmissions de patrimoine à de proches parents. Certains actifs bénéficient fréquemment d’un traitement fiscal préférentiel (entreprises par exemple) expliquent le faible rendement de ces impôts. Un grand nombre de succession échappent à l’impôt. Ainsi, aux États-Unis, seulement 0.2 % des successions sont imposées. À contrario, ce taux est de 48 % en Belgique, région de Bruxelles-Capitale.

La quasi-totalité des pays a fixé des seuils d’exonération, autorisant la transmission d’un certain montant de patrimoine en franchise d’impôt. Ces seuils d’exonération sont généralement plus élevés pour les proches parents, notamment l’époux ou l’épouse et les enfants du donateur. L’époux ou l’épouse bénéficie d’une exonération totale de l’impôt sur les successions dans treize pays et les enfants sont exonérés dans six pays. Quand ils ne sont pas exonérés, l’époux ou l’épouse et les enfants se voient appliquer des seuils d’exonération plus élevés. Les seuils d’exonération appliqués aux successions en faveur des enfants varient de 17 000 dollars en Belgique (région de Bruxelles-Capitale) à atteignent environ 11,6 millions de dollars aux États-Unis. Les autres membres de la famille et les héritiers hors famille jouissent généralement d’un régime fiscal bien moins avantageux, même si l’écart entre le régime fiscal appliqué aux proches parents et celui dont bénéficient les autres héritiers est différent d’un pays à l’autre.

Dans de nombreux pays, des traitements fiscaux préférentiels ont été institués pour certains biens comme les actifs commerciaux et agricoles ainsi que les résidences principales des donateurs. Des dispositifs spécifiques existent fréquemment en faveur des plans d’épargne retraite et des contrats assurance vie ou assurance décès par accident.

Plus de deux tiers des pays appliquent des taux d’imposition progressifs

Quinze pays sur vingt-quatre imposent des taux progressifs. Sept pays appliquent des taux d’imposition forfaitaires sur les successions, dont cinq un taux d’imposition unique et deux des taux d’imposition forfaitaires différents en fonction de la relation entre le donateur et le bénéficiaire. Les taux forfaitaires varient entre 4 % (Italie) et 40 % (Royaume-Uni et États-Unis) et les taux progressifs entre 1 % (Chili) et 80 % (Belgique, région de Bruxelles-Capitale) selon les catégories d’héritiers. En France, il varie de 20 à 60 %. Les taux d’imposition progressifs appliqués à l’époux ou l’épouse et aux enfants sont généralement plus faibles et varient moins sensiblement selon les pays que les taux appliqués aux autres membres de la famille et aux héritiers hors famille. Les taux d’imposition marginaux les plus élevés appliqués aux transmissions en faveur des enfants se situent entre 10 % (Grèce) et 55 % (Japon). En France, le taux le plus élevé est de 45 %. Les taux appliqués aux frères et sœurs se situent entre 14 % (Slovénie) et 65 % (Belgique, région de Bruxelles-Capitale). En France, les taux entre frères et sœurs varient de 35 à 45 %.

Les donations du vivant, fiscalement favorisées au sein de l’OCDE

Dans de nombreux pays dont la France, les donations bénéficient d’un abattement renouvelable plafonné qui permet aux donateurs de transmettre chaque année ou à intervalle d’années régulier un certain montant de patrimoine libre d’imposition.

L’OCDE estime que l’augmentation des prélèvements sur les transmissions seraient un moyen pour les Etats d’assurer une plus grande égalité patrimoniale tout en augmentant leurs ressources fiscales. Les économistes de cette organisation considèrent que la fiscalité sur les transmissions sont plus neutres sur le terrain économique que celles sur le patrimoine en tant que tel (impôt sur la fortune par exemple). La France figure parmi les pays qui taxent le plus la transmission tout en ayant moults systèmes dérogatoires. Ces derniers compensent des taux élevés comme cela est le cas pour l’impôt sur le revenu. Les dispositifs en faveur de la transmission d’entreprise (Pacte Dutreil) ou sur l’assurance vie atténuent un barème progressif et peu avantageux pour les héritiers qui ne sont pas en ligne directe.

Le Coin de l’Epargne du 8 mai 2021 : frémissement sur les taux français

L’emploi américain déçoit, les marchés se rassurent

Au mois d’avril, l’économie américaine n’a créé que 266 000 emplois et le taux de chômage a augmenté de 0,1 point, à 6,1 % de la population active quand le consensus tablait sur une création d’un million d’emploi et un taux de chômage en baisse à 5,8 % escomptée. Si, avec la fin des restrictions de déplacement, 331 000 embauches ont été enregistrées dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie, des pertes ont été constatées dans l’industrie. Il y a eu également un ralentissement des créations de postes dans les secteurs de l’aide à domicile et les livraisons. Les salaires ont augmenté de 0,7 %, soit plus qu’attendu. Ces résultats en demi-teinte confortent les positions de la politique de la Réserve fédérale américaine qui souligne qu’il faudra du temps avant que le marché du travail se normalise. La politique monétaire devrait donc rester accommodante encore plusieurs mois. Sur le marché obligataire, le rendement de l’emprunt américain à 10 ans est ainsi repassé brusquement en dessous du seuil de 1,5%, avant de revenir à 1,557%. Les marchés « actions » ont profité, vendredi, de la détente des taux en continuant la marche vers l’avant. Le CAC 40 a gagné sur la semaine 1,85 %, après un gain de 0,18 % sept jours plus tôt, se rapprochant de la barre des 6 400 points.

Les taux français en zone d’incertitudes

Jeudi 6 mai, le Ministère de l’Économie Bercy a émis 6,81 milliards d’euros d’obligations assimilables du Trésor (OAT) à dix ans à un taux de 0,13 %, ce qui constitue le taux le plus élevé enregistré depuis le mois de juin 2019. Cette émission à taux positif confirme l’évolution constatée sur le marché secondaire où les taux étaient orientés à la hausse depuis le mois de janvier, entraînés dans cette direction par ceux des États-Unis sur fond de menace inflationniste.

La montée en puissance de la vaccination et les plans de déconfinement laissent présager une forte reprise durant la période estivale, source d’augmentation des prix, d’autant plus que des pénuries se font jour dans plusieurs domaines. Certains mécanismes de marché se remettent aussi en place. Une corrélation entre les rendements des Bunds allemands et des Treasuries américains est de mise. Traditionnellement, quand les taux américains montent, les taux allemands suivent le mouvement dans une proportion un peu plus faible. Ces derniers mois, les interventions de la Banque centrale européenne avaient érodé ce lien. La hausse des taux européens s’explique également par la progression relativement lente et inférieure aux attentes des rachats d’obligations par la Banque Centrale Européenne. Leur rythme est passé de 14 milliards à 18 milliards d’euros par semaine. Les marchés sont tentés de tester la détermination de la banque centrale à poursuivre ses achats au même rythme dans les prochains mois. La décision devrait être prise lors de la réunion du Conseil des Gouverneurs du 10 juin. Cette dernière s’annonce délicate en raison du souhait de certains membres d’arrêter le programme de rachats (PEEP) dès le troisième trimestre. En France, plus tôt que d’habitude, la perspective de l’élection présidentielle commence à peser sur les taux. Les résultats des élections régionales et départementales pourraient nourrir une défiance à l’encontre des titres français de la part des investisseurs étrangers. L’écart avec les taux allemands se sont légèrement accrus passant de 246 à 386 points de base de la fin décembre 2020 au 7 mai 2021.

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 7 mai 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |

| CAC 40 | 6 385,51 | +1,85 % | 5 551,41 |

| Dow Jones | 34 777,76 | +2,67 % | 30 409,56 |

| Nasdaq | 13 752,24 | -1,51 % | 12 870,00 |

| Dax Xetra Allemand | 15 399,65 | +1,74 % | 13 718,78 |

| Footsie | 7 129,7 | +2,29 % | 6 460,52 |

| Euro Stoxx 50 | 4 034,25 | +1,50 % | 3 552,64 |

| Nikkei 225 | 29 357,82 | 1,89 % | 27 444,17 |

| Shanghai Composite | 3 418.87 | -0,81 % | 3 473,07 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +0,172 % | +0,090 pt | -0,304 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,214 % | -0,014 pt | -0,550 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,577 % | -0,056 pt | 0,926 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2163 | +1,18 % | 1,2232 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 830,385 | +3,51 % | 1 898,620 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 68,160 | +2,16 % | 51,290 |

L’assurance vie attend l’été de pied ferme

Au mois de mars, l’assurance vie enregistre son 4e mois de collecte positive consécutif avec un gain d’un milliard d’euros. Ce résultat est néanmoins en retrait par rapport à ceux de janvier et février (respectivement 1,9 et 1,4 milliard d’euros). Traditionnellement, le mois de mars est plutôt favorable à l’assurance vie. Au cours de ces quinze dernières années, le premier produit financier des Français n’a trébuché qu’à deux reprises, en 2012, annus horribilis, et en 2020 au début de la pandémie. Sur les trois premiers mois de l’année, la collecte nette est de 4,4 milliards d’euros

Au mois de mars 2021, la collecte brute a atteint 12,7 milliards d’euros en hausse de 0,8 milliard d’euros par rapport à février. La part des unités de compte est de 37 %, toujours portée par la bonne tenue du marché « actions ». Les prestations se sont élevées à 11,6 milliards d’euros, en augmentation de 0,9 milliard d’euros par rapport au mois de janvier. L’encours de l’assurance a atteint 1812 milliards d’euros fin mars, ce qui constitue un nouveau record.

Les Français n’ont pas encore réellement décidé de réallouer leur épargne « Covid ». L’attentisme est de mise compte tenu du haut niveau d’incertitudes. La préférence pour la liquidité et la sécurité demeure forte. Les arbitrages entre consommation/épargne longue/épargne courte seront réalisés au cours du second semestre. Comme lors des crises précédentes, il est fort probable que les ménages conservent un niveau d’épargne de précaution supérieur à celui d’avant crise. L’assurance vie devrait enregistrer une progression de sa collecte en fin d’année sous réserve de la confirmation de la reprise économique.

Taux de rendement des livrets bancaires toujours au point mort

Le taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires passe, selon la Banque de France, de 0,45% à 0,44% entre février et mars 2021. Cette très légère diminution est portée par celle des comptes à terme. Le taux de rémunération des livrets bancaires fiscalisés reste fixé à 0,11 % en mars.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

| mars-2020 | janv- 2021 | févr- 2021 (e) | mars-2021 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,44 |

| Ménages | 0,73 | 0,68 | 0,67 | 0,67 |

| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,63 | 0,47 | 0,46 | 0,44 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,18 | 1,00 | 0,99 | 0,97 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |

| dont : livret A | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| – livrets ordinaires | 0,14 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

| – plan d’épargne-logement | 2,64 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |

| SNF | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,14 |

| dont : – dépôts à vue | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,22 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 1,04 | 0,88 | 0,86 | 0,84 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,42 | -0,55 | -0,54 | -0,54 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,41 | -0,63 | -0,54 | -0,52 |

Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

c. Moyenne mensuelle.

d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

e. Données révisées.

f. Données provisoires.

g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés

Le PER confirme et signe

Sur le mois de mars 2021, 89 000 Plans d’Epargne Retraite (PER) ont été souscrits selon la Fédération Française de l’Assurance. Les versements ont atteint un peu plus d’1 milliard d’euros dont 0,6 milliard d’euros issus de transferts. La production nouvelle par rapport à mars 2020 est en hausse de +156 % à 64 000 pour les nouveaux assurés et +326 % à 443 millions d’euros pour les cotisations. Fin mars, les encours des PER atteint 18 milliards d’euros.

Depuis le 1er janvier 2021, 245 400 PER ont été souscrits.

L’assurance vie en mode résistance active

L’assurance vie enregistre, au mois de mars son 4e mois de collecte positive consécutif avec un gain d’un milliard d’euros. Ce résultat est néanmoins en retrait par rapport à ceux de janvier et février (respectivement 1,9 et 1,4 milliard d’euros). Les mesures sanitaires. Traditionnellement, le mois de mars est plutôt favorable à l’assurance vie. Au cours de ses quinze dernières années, le premier produit financier des Français n’a trébuché qu’a deux reprises, en 2012, l’année horribilis et en 2020 au début de la pandémie.

Sur les premiers mois de l’année, la collecte nette est de 4,4 milliards d’euros.

En mars 2021, la collecte brute a atteint 12,7 milliards d’euros en hausse de 0,8 milliard d’euros par rapport à février. La part des unités de compte est de 37 %, toujours portée par la bonne tenue du marché « actions ». Les prestations se sont élevées à 11,6 milliards d’euros en augmentation de 0,9 milliard d’euros par rapport au mois de janvier.

L’encours de l’assurance a atteint 1812 milliards d’euros fin mars, ce qui constitue un nouveau record.

Les Français n’ont pas encore réellement décidé de réallouer leur épargne « covid ». L’attentisme est de mise compte tenu du haut niveau d’incertitudes. La préférence pour la liquidité et la sécurité demeure forte. Les arbitrages entre consommation / épargne longue / épargne courte seront réalisées au cours du second semestre. Comme lors des crises précédentes, il est fort probable que les ménages conservent un niveau d’épargne de précaution supérieur à celui d’avant crise. L’assurance vie devrait enregistrer une progression de sa collecte en fin d’année sous réserve de la confirmation de la reprise économique.

Le Coin des Epargnants : Avril sur un fil

La bourse de Paris a conclu un troisième mois consécutif de hausse mais depuis que la barre des 6300 points a été franchie, l’évolution des cours est plus hésitante. Les investisseurs ont intégré les effets des plans de relance et souhaitent engranger quelques plus-values avant de connaître la suite de l’histoire. La publication des résultats trimestriels des entreprises conduit également à quelques arbitrages. Sur un mois, le CAC 40 progresse de 4,22 % et de près de 13 % depuis le 1er janvier.

Entre l’Europe et les Etats-Unis, l’écart se creuse en termes de croissance. Le PIB de la zone euro a reculé de 0,6 % quand celles des Etats-Unis accélère. Il est à souligner que le PIB français a progressé de 0,4 % à la différence de celui de l’Allemagne qui a régressé de 1,7 %. Cette différence s’explique par le maintien d’un confinement durant la quasi-totalité du premier trimestre en Allemagne, la France ayant mis en œuvre son troisième au début du mois d’avril.

Malgré les tensions sur certaines matières premières et certains biens intermédiaires, l’inflation reste maitrisée. L’indice Core PCE des dépenses de consommation personnelle, mesure de l’inflation la plus surveillée par la Réserve fédérale, a augmenté de 0,4 % sur un mois et de 1,8 % sur un an, comme prévu, après +1,4 % en février. L’indice PMI de Chicago a, quant à lui enregistré, une progression surprise à 72,1 points, après 66,3 en mars et l’indicateur définitif de l’Université du Michigan mesurant la confiance du consommateur est ressorti à 88,3 en avril, contre 86,5 en première approche.

En France, le taux d’intérêt de l’OAT de l’Etat français est repassé en territoire positif en cette fin du mois d’avril, signe d’une inflation anticipée en hausse et également d’une appréciation de risques plus élevée pour la France avec en perspective l’élection présidentielle de 2022.

Le bilan de la semaine du 23 au 30 avril 2021

| Résultats 30 avril 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |

| CAC 40 | 6 269,48 | +0,18 % | 5 551,41 |

| Dow Jones | 33 874,85 | -0,50 % | 30 409,56 |

| Nasdaq | 13 962,68 | -0,39 % | 12 870,00 |

| Dax Xetra Allemand | 15 135,91 | -0,94 % | 13 718,78 |

| Footsie | 6 969,81 | +0,45 % | 6 460,52 |

| Euro Stoxx 50 | 3 974,74 | -0,96 % | 3 552,64 |

| Nikkei 225 | 28 812,63 | -0,72 % | 27 444,17 |

| Shanghai Composite | 3 444,93 | +0,02 % | 3 473,07 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +0,080 % | +0,070 pt | -0,304 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,200 % | +0,058 pt | -0,550 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,633 % | +0,080 pt | 0,926 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2032 | -0,48 % | 1,2232 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 766,760 | -0,55 % | 1 898,620 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 66,680 | +1,05 % | 51,290 |

Près d’un ménage sur cinq a reçu une donation au cours de sa vie

Début 2018, 18 % des ménages français ont reçu une donation au cours de leur vie (ménages donataires) et 8 % en ont versé une (ménages donateurs). Les parents sont à l’origine des donations reçues dans 87 % des cas et les grands-parents dans 9 %. 52 % des donations reçues comprennent un bien financier (argent, assurance-vie, valeurs mobilières) et 49 % un bien immobilier (logement, terrain). La moitié des donations reçues représentent moins de 30 000 euros, 31 % entre 30 000 euros et 100 000 euros et 19 % 100 000 euros ou plus.

Les retraités, principaux donateurs

En 2018, 65 % des ménages donateurs ont une personne de référence de 70 ans ou plus et seuls 8 % des donateurs ont une personne de référence de moins de 60 ans. Seuls 8 % des ménages dont la personne de référence a moins de 60 ans déclarent avoir réalisé une donation. Dans 85 % des cas, la personne de référence du ménage ayant fait une donation est à la retraite.

En huit ans, l’âge moyen des donateurs tend à augmenter. En 2010, dans 17 % des ménages ayant déjà effectué une donation, la personne de référence avait moins de 60 ans, contre 8 % en 2018. Les ménages de 70 ans ou plus représentaient 56 % des donateurs en 2010, contre 65 % en 2018.

Les donataires étant majoritairement les enfants des donateurs. Ils bénéficient des dons essentiellement entre 40 et 59 ans. En 2018, 45 % des donataires ont entre 40 et 59 ans, cette catégorie représentant 37 % de l’ensemble des ménages. Les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans représentent quant à eux seulement 5 % des donataires.

Les cadres, les premiers bénéficiaires de donations

Les donateurs étant souvent des retraités aisés, leurs enfants sont plus fréquemment cadres que le reste de la population. 18 % des ménages donataires sont cadres, contre 10 % de l’ensemble des ménages. Au contraire, les employés et ouvriers sont sous-représentés (18 % des ménages donataires, contre 27 % de l’ensemble des ménages).

Avec le vieillissement de la population, la première donation intervient de plus en plus tard. En 2010, les ménages dont la personne de référence avait moins de 40 ans représentaient 29 % des ménages ayant déjà reçu une donation. En 2018, ce ratio n’est plus que 20 %. Dans le même temps, la part des ménages donataires dont la personne de référence a plus de 60 ans est passée de 30 à 35 %.

Les montants et le type de donation reçue évoluent selon l’âge

Le montant des donations augmente avec l’âge des donataires. Les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans au moment de la donation reçoivent plus fréquemment que les autres des donations de moins de 8 000 euros : ces dernières représentent 26 % des donations reçues par les ménages jeunes, contre 19 % pour l’ensemble des donataires. Les ménages dont la personne de référence a entre 40 et 49 ans au moment de la donation reçoivent plus fréquemment que les autres des donations d’un montant supérieur à 100 000 euros (23 % contre 19 % pour l’ensemble des ménages) et il s’agit un peu plus souvent d’immobilier (53 % des donations reçues comportent un bien immobilier, 49 % pour l’ensemble des ménages). Les donations comprises entre 30 000 et 100 000 euros sont nettement plus fréquentes pour les donataires de 60 ans ou plus que pour l’ensemble des ménages (43 % contre 31 %). Il s’agit plus souvent de biens financiers : 60 % des donations reçues comportent un bien financier, contre 52 % pour l’ensemble des ménages.

L’éternel débat sur l’allocation de l’épargne des Français

Souvent soulignée, la mauvaise allocation des ménages français est jugée problématique pour le bon financement de l’économie. Des SICAV Monory en 1978 à la loi PACTE de 2019, tous les gouvernements ou presque ont tenté de réorienter cette épargne. Cette préférence pour les placements liquides et sûrs ne constitue pas une spécificité française. Elle se retrouve en Allemagne comme en Italie. Elle est certes un peu plus prégnante dans l’hexagone. Pour expliquer le comportement des ménages, des explications historiques – les origines paysannes, la faillite des rentiers dans l’entre-deux-guerres-, ou sociologiques voire psychologiques avec une forte demande de sécurité, sont le plus souvent avancées.

Au-delà de ces facteurs plus ou moins vérifiés, la propension des ménages pour la liquidité et la sécurité trouve ses fondements dans les rendements proposés et dans les avantages fiscaux accordés par les pouvoirs publics. La fixation administrée de la rémunération de plusieurs actifs financiers et les incitations fiscales provoquent une rupture du lien entre rémunération et risque (de liquidité, de défaut, de variabilité du revenu).

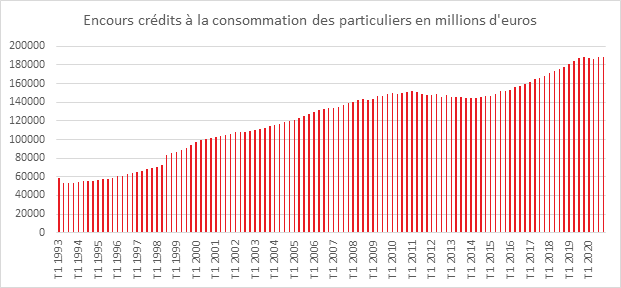

Ces vingt dernières années, les ménages ont renforcé leurs positions en produits de taux. Les fonds euros y ont concouru en passant de 500 à plus de 1700 milliards d’euros entre 1998 et 2020. Avec des rendements dépassant durant plusieurs années 4 %, ils offraient rendement et sécurité. Ils étaient alors les meilleurs placements. Avec la baisse des taux, les ménages ont réduit les versements sur l’assurance vie et ont privilégié les dépôts à vue ainsi que les livrets réglementés. De 2000 à 2020, l’encours des dépôts à vue est passé de 107 à 469 milliards d’euros. Pour l’épargne réglementée, les encours sont respectivement de 216 et 476 milliards d’euros. En 2020, les actifs liquides et monétaires des ménages représentaient 80 % du PIB, contre 60 % en 1998. Deux tiers du patrimoine financier des ménages sont investis en produits de taux, réglementés ou pas. Les unités de compte de l’assurance s’élevaient à 385 milliards d’euros fin 2020 quand les actions cotées détenues par les ménages représentaient 280 milliards d’euros auxquels il faut ajouter les 102 milliards d’euros détenus par les Organismes de Placement Collectif. Le rôle de transformation de la monnaie en placement long est ainsi porté par les intermédiaires financiers qui portent le risque de défaut.

La France se démarque de ses partenaires par l’importance des produits réglementés, produits qui se traduisent notamment par une fixation administrative du taux de rendement. Le Livret A, le LDDS, le LEP, le Livre Jeune, le Plan d’Épargne Logement (PEL) et le Compte d’Epargne Logement bénéficient de taux administrés. Ces taux sont élevés au regard des conditions de marché. Les Plans d’Epargne Logement offrent la particularité d’offrir un taux garanti, le taux en vigueur au moment de son ouverture. Pour les plans les plus anciens, le taux peut ainsi dépasser 4 % quand les taux sur les marchés monétaires sont négatifs (-0,5 % pour l’Euribor). 41 % de l’encours des PEL est rémunéré à 4 % en moyenne. La Banque Centrale Européenne comme la Banque de France ont, à plusieurs reprises, souligné les dangers de ces taux élevés pour des produits de court terme, et cela d’autant plus que ces derniers bénéficient de régimes fiscaux incitatifs. Le Livret A, le Livret de Développement Durable et Solidaire, PEL, Livret d’Épargne Populaire et le Livret Jeune sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux. Les anciens PEL d’avant 2018 ne sont soumis qu’aux prélèvements sociaux. Les signaux adressés par ls pouvoirs publics en France sont donc contradictoires. Si le message officiel tend à inciter les ménages à orienter leur épargne vers les produits de long terme, la réglementation encourage les placements de court terme. Les avantages fiscaux pour les produits dits à risques peuvent apparaître plus limités et surtout plus complexes que ceux dont bénéficient les produits dits réglementés. Un couple avec deux enfants peut placer avec une exonération totale de prélèvements 140 000 euros.

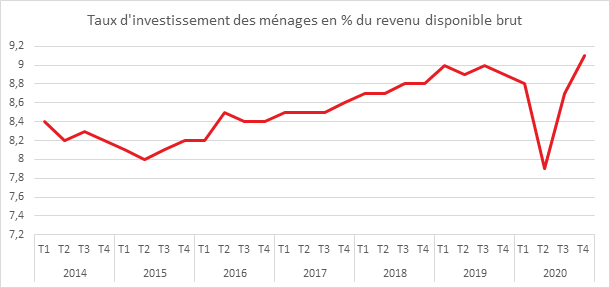

La France renoue avec la croissance au 1er trimestre 2021

Dans un contexte sanitaire toujours pesant et malgré les mesures sanitaires, l’économie française a réussi à enregistrer une petite croissance de 0,4 % au premier trimestre après avoir reculé de 1,4 % au dernier trimestre 2020. Elle échappe ainsi à la récession. Ce retour de la croissance a été rendue possible par la bonne tenue de la consommation des ménages et par la progression de l’investissement, les exportations étant en revanche en retrait. Le PIB de la France demeure inférieure de 4,4 % à son niveau du quatrième trimestre 2019.

u premier trimestre 2021, le produit intérieur brut (PIB) augmente à nouveau : +0,4 % après – 1,4 % au quatrième trimestre 2020. Le rebond est cependant limité : le PIB demeure inférieur de 4,4 % à son niveau du quatrième trimestre 2019.

L’épargne avant tout

En avril, avec le nouveau confinement, la tendance est encore et toujours à l’épargne forcée et à l’épargne de précaution. Les ménages restent néanmoins assez confiants dans la situation économique. L’indicateur de l’INSEE qui synthétise la confiance des ménages se maintient à 94. Il reste inférieur en dessous de sa moyenne de longue période (100).

Au mois d’avril, avec la persistance de l’épidémie, les ménages sont plus nombreux à être pessimistes concernent l’évolution à venir de leur situation financière. L’indicateur de l’INSEE quatre points et repasse en dessous de sa moyenne de longue période. À l’inverse, le solde d’opinion relatif à leur situation financière personnelle passée augmente légèrement. Il gagne un point et demeure supérieur à sa moyenne. Malgré les mesures sanitaires, la proportion de ménages estimant qu’il est opportun de faire des achats importants augmente. Le solde correspondant gagne deux points par rapport au mois précédent et dépasse sa moyenne de longue période.

Sans surprise, en avril, la part des ménages estimant qu’il est opportun d’épargner continue d’augmenter. Le solde correspondant gagne deux points et atteint un nouveau plus haut historique. Le solde d’opinion des ménages relatif à leur capacité d’épargne future gagne également deux points. Le solde relatif à leur capacité d’épargne actuelle est quant à lui stable, nettement au-dessus de sa moyenne.

En avril, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois est quasi stable. Le solde correspondant gagne un point mais reste très en dessous de sa moyenne de longue période. Il en est de même sur l’appréciation à un an du niveau de vie. En avril, les ménages estimant que les prix vont augmenter au cours des douze prochains mois sont un peu plus nombreux qu’en mars. La part des ménages estimant que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois est stable.

Le Coin des Epargnants du 23 avril 2021 : temps de pause sur les marchés

Le retour de la dette et la fiscalité

Après trois semaines consécutives de hausse, le CAC 40 n’a pas réussi la passe de quatre malgré plusieurs indicateurs conjoncturels positifs. Ces derniers avaient été largement anticipés. Tous les grands indices ont reculé cette semaine de manière modérée.

L’amélioration de l’activité dans le secteur privé en zon euro se confirme malgré la persistance des mesures sanitaires dans de nombreux pays. Selon l’enquête IHS Markit auprès des directeurs d’achats, le secteur des services a ainsi renoué avec la croissance au sein en mars, une première depuis huit mois, avec un indice PMI à 50,3 points. La composante manufacturière a atteint 63,4 points, un plus haut, depuis la création de la statistique en 1997. Aux Etats-Unis, l’espoir est également de mise. Les indices PMI IHS Markit y ont atteint de nouveaux sommets historiques, tant dans le secteur manufacturier (à 60,6 points), que dans celui des services (à 63,1 points). La levée des restrictions, les mesures de soutien et la large campagne de vaccination portent la demande. Les ventes de logements neufs ont progressé de 20,7% à 1,02 million d’unités en rythme annualisé en mars, contre 885.000 anticipées par le marché. Si l’horizon économique se dégage, les projets fiscaux de Joe Biden commencent à inquiéter les investisseurs. Jeudi 23 avril, les deux principaux indices de Wall Street ont accusé leur plus forte baisse en près de deux mois en raison du projet d’augmentation du taux d’imposition sur la fortune en vue de financer une partie de son plan social. Il passerait de 20 % à 39,6 % pour les Américains dont les revenus dépassent un million de dollars par an, voire à 43,4 % en ajoutant la taxe sur les profits financiers. Ce projet devrait être officiellement présenter par le Président des Etats-Unis dans le cadre de son premier discours devant le Congrès. La question du financement des dettes commence à ressurgir au sein des marchés tout comme les incertitudes électorales qui se font jour en Europe tout particulièrement en France et en Allemagne.

Après la décision de statuquo de la Banque centrale européenne, les taux d’intérêt sont restés stables. Avec l’allongement de la crise sanitaire et l’augmentation des besoins, ils auraient pu augmenter mais tel ne fut pas le cas. Les investisseurs estiment sans nul doute que les banques centrales resteront encore pour un moment les arbitres du jeu.

Le tableau financier de la semaine

| Résultats 23 avril 2021 | Évolution Sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2020 | |

| CAC 40 | 6 257,94 | -0,46 % | 5 551,41 |

| Dow Jones | 34 043,49 | -0,46 % | 30 409,56 |

| Nasdaq | 14 016,81 | -0,25 % | 12 870,00 |

| Dax Xetra Allemand | 15 279,62 | –1,17 % | 13 718,78 |

| Footsie | 6 938,56 | -1,15 % | 6 460,52 |

| Euro Stoxx 50 | 4 013,34 | -0,49 % | 3 552,64 |

| Nikkei 225 | 29 020,63 | -2,23 % | 27 444,17 |

| Shanghai Composite | 3 474,17 | +1,02 % | 3 473,07 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | -0,010 % | +0,000 pt | -0,304 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans (18 heures) | -0,258 % | +0,003 pt | -0,550 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans (18 heures) | +1,563 % | -0,022 pt | 0,926 % |

| Cours de l’euro / dollar (18 heures) | 1,2064 | +0,72 % | 1,2232 |

| Cours de l’once d’or en dollars (18 heures) | 1 776,826 | -0,06 % | 1 898,620 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars (18 heures) | 65,670 | -1,53 % | 51,290 |

Statu quo monétaire pour la BCE

La Banque centrale européenne a décidé le jeudi 20 avril dernier de ne pas modifier ses taux directeurs. Le taux de la facilité de dépôt reste fixé à -0,5 %, le taux de refinancement à zéro et le taux de la facilité de prêt marginal à 0,25 %. En termes d’assouplissement quantitatif, elle poursuit ses achats de titres sur le marché dans le cadre du programme d’achats d’urgence lié à la pandémie (PEPP), mais sans en modifier l’enveloppe qui est de 1850 milliards d’euros depuis le mois de décembre.

Au sein du Conseil des gouverneurs, des oppositions seraient apparues sur la nécessité de poursuivre le programme de rachats d’obligations compte tenu des signes de reprise qui se font jour. Des doutes apparaissent par ailleurs sur le montant effectif des achats de la BCE. Les acquisitions « nettes » de la BCE, c’est-à-dire le montant des nouveaux titres achetés diminué du remboursement des titres arrivés à échéances et les intérêts perçus, restent à des niveaux encore proches de février malgré la promesse d’accélération annoncée au mois de mars. Le volume serait de 15 milliards d’euros par semaine et serait inférieur à la moyenne de l’an dernier. Les achats « bruts » en revanche sont en hausse, ayant atteint 28,4 milliards d’euros la semaine dernière, un plus haut hebdomadaire depuis juin 2020. Le manque de lisibilité provoque une certaine nervosité chez les investisseurs qui tendent naturellement à observer les achats nets.

La France, championne incontestée des dépenses publiques

La Commission européenne a publié le 22 avril 2021 la première estimation pour 2020 des résultats des comptes publics des Etats membres. Avec l’épidémie de covid-19, le ratio du déficit public a évidemment augmenté, de manière très importante dans la zone euro, passant de 0,6 % en 2019 à 7,2 % du PIB en 2020, ainsi que dans l’Union Européenne, de 0,5 % à 6,9 % du PIB. Le ratio de la dette publique a augmenté dans la zone euro, également progressé passant de 83,9 à la fin de l’année 2019 à 98,0 % du PIB à la fin de l’année 2020. Pour l’Union européenne, les taux respectifs sont de 77,5 % à 90,7 %.

En 2020, tous les États membres ont enregistré un déficit public. Les plus importants sont intervenus en Espagne (-11,0 %), à Malte (-10,1 %), en Grèce (-9,7 %), en Italie (-9,5 %), en Belgique (-9,4 %) et en France (-9,2 % chacune). Tous les États membres, sauf le Danemark (-1,1 %), ont affiché un déficit supérieur à 3% du PIB. Parmi les déficits les fables hormis le Danemark figurent la Suède (-3,1 %), la Bulgarie (-3,4 %), l’Allemagne (-4,2 %) et les Pays-Bas (-4,3 %).

À la fin de l’année 2020, les plus faibles ratios de dette publique par rapport au PIB ont été relevés en Estonie (18,2 %), au Luxembourg (24,9 %) et en Bulgarie (25,0 %). Quatorze États membres ont affiché un ratio de dette publique supérieur à 60% du PIB dont l’Allemagne (69,8 %). Parmi les ratios de dettes les plus élevés figurent ceux de la Grèce (205,6 %), de l’Italie (155,8 %), du Portugal (133,6 %), de l’Espagne (120,0 %), de Chypre (118,2 %) et de la France (115,7 %).

En 2020, les dépenses publiques dans la zone euro ont représenté 54,1% du PIB et les recettes publiques 46,8%. Dans l’Union, elles ont été respectivement de 53,4% et 46,5% du PIB. La France détient le record pour les dépenses publiques avec un taux de plus de 62 % du PIB. Elle devance la Belgique (60 % du PIB). En Allemagne, elles s’élèvent à 51,1 % du PIB.

Petit dégradation du climat des affaires en avril en France

Au mois d’avril, le climat des affaires, en France, connaît un nouveau recul. L’indicateur de l’INSEE qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, perd deux points. À 95, il se situe en deçà de sa moyenne de longue période (100).

Ce repli modéré résulte de la détérioration des perspectives dans le tertiaire, en partie contrebalancée par une nouvelle amélioration du climat des affaires dans l’industrie.

Dans le secteur des services, le climat perd 3 points, du fait de la baisse de la plupart des soldes prospectifs, et se situe lui aussi nettement en deçà de sa moyenne. Dans le commerce de détail, le climat perd 5 points et se situe au-dessous de sa moyenne de longue période. Dans ce secteur, tous les soldes prospectifs sont affectés, en lien la fermeture des commerces, des bars et des restaurants. En revanche, dans l’industrie, le climat des affaires gagne 5 points. À 104, il repasse au-dessus de sa moyenne (100). Dans ce secteur, les soldes d’opinion sur les carnets de commande, sur les perspectives personnelles de production et sur la production passée progressent. Dans le bâtiment, l’opinion des entrepreneurs sur l’évolution récente de leur activité s’améliore quand celle sur l’activité prévue se dégrade. Ces deux soldes demeurent nettement au-dessus de leurs moyennes respectives.

En avril, le climat de l’emploi est stable. À 92, il reste en deçà de sa moyenne de longue période (100). La hausse des soldes d’opinion sur l’évolution passée des effectifs dans les services hors agences d’intérim et dans le commerce de détail compense la baisse des soldes sur l’évolution attendue des effectifs dans les agences d’intérim, le commerce de détail et l’industrie.

Le Livret A tout feu, tout flamme

En mars pour le troisième mois consécutif, le Livret A a, selon les résultats de la Caisse des Dépôts et Consignation, enregistré une abondante collecte de 2,80 milliards d’euros faisant suite aux 2,86 milliards de février et aux 6,32 milliards de janvier. Sur l’ensemble du premier trimestre, la collecte du Livret A a ainsi atteint près de 12 milliards d’euros, soit quatre milliards de plus que lors de la même période en 2020.

Dans un contexte encore marqué par les restrictions sanitaires, les ménages sont toujours en mode «épargne forcée » ce dont bénéficie le Livret A. En mars, les bars, les restaurants et de nombreux lieux de loisirs étaient fermés à quoi s’ajoutaient le couvre-feu a pesé sur la consommation. Par ailleurs comme le soulignent les enquêtes de l’INSEE, les Français estiment qu’il est opportun d’épargner par précaution compte tenu des incertitudes sanitaires et économiques.

Comme lors des mois précédents, les Français ont donné, en mars, la priorité à la sécurité et à la liquidité Le Livret A continue à jouer son rôle traditionnel de valeur refuge. Du mois de mars 2020 à celui de 2021, En un an, la collecte atteint 30 milliards d’euros, ce qui est néanmoins inférieure à la progression des dépôts à vue (plus de 50 milliards d’euros).

L’encours du Livret A n’en finit pas de battre record sur record. En mars, il s’est élevé à 338,5 milliards d’euros. De son côté, le Livret de Développement Durable a également battu un nouveau record avec un encours de 124,4 milliards d’euros en enregistrant une collecte positive de 870 millions d’euros en février.