Le Coin des Epargnants du 6 août 2022 : l’emploi américain n’en finit pas de surprendre

L’emploi américain défie la récession

L’emploi américain défie la récession

Malgré la récession en cours aux États-Unis, les créations de postes non-agricoles du mois de juillet 2022 ont atteint 528 000, soit plus du double du consensus qui s’établissait à 250 000. Le taux de chômage américain a reculé à 3,5 %, contre 3,6% un mois avant. Cette bonne tenue de l’emploi américain devrait inciter la banque centrale à poursuivre ses relèvements de taux directeurs. Les résultats de l’emploi américain semblent confirmer l’analyse de la Maison Blanche sur la nature technique de la récession. Dans ce contexte, les taux d’intérêt des obligations d’Etat se sont appréciés. L’euro de son côté demeure faible et a perdu 0,5 % par rapport au dollar sur la semaine. Les marchés actions sont restés assez étales, les bons résultats des entreprises compensant les anticipations de hausse des taux d’intérêt. A noter, l’augmentation du Nasdaq de plus de 2 %. L’indice américain a été porté par les bons résultats semestriels des entreprises technologiques.

Pétrole en baisse sur fond de ralentissement de l’économie mondiale

Les treize pays de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et leurs dix alliés, dont la Russie, se sont accordés, mercredi 3 août, sur une hausse a minima de la production d’or noir de 100.000 barils par jour en septembre. En juin et en juillet, les 23 pays s’étaient engagés à augmenter la production de 432.000 puis 648.000 barils supplémentaires. Ils étaient ainsi revenus au rythme de production d’avant la pandémie de Covid.

Si cette décision a déçu, le prix du baril (BRENT) après un petit accès de hausse est repassé en-dessous de 100 dollars. En une semaine, il a perdu plus de 8 % et a terminé vendredi à 95 dollars

Le cours du pétrole est orienté à la baisse en raison des anticipations de ralentissement de la croissance de l’économie mondiale et en particulier de la Chine qui est le deuxième consommateur mondial derrière les Etats-Unis. La décision des pays occidentaux de puiser dans leur réserve joue également en faveur de la baisse des cours.

La détente sur le marché pétrolier se traduit pas une baisse du prix des carburants en France. Entre le 13 juin et le 25 juillet, le litre de sans-plomb 95 est passé de 2,09 euros à 1,80 euro en moyenne, soit une réduction de 29 centimes. La baisse est un peu plus modérée pour le gazole, en moyenne 26 centimes. Sur un plein d’essence au SP 95 de 40 litres, les usagers ont donc gagné presque 12 euros. Les consommateurs français bénéficient toujours d’une ristourne de la part des pouvoirs publics de 18 centimes effective sur chaque litre d’essence depuis le 1er avril. Une nouvelle réduction gouvernementale devrait intervenir en septembre, pour faire baisser une nouvelle fois le litre d’essence de 30 centimes auquel pourra s’ajouter des gestes de la part des distributeurs comme celui de Total Energie qui a prévu d’abaisser de 20 centimes d’euros le litre de carburant en septembre et octobre.

Le tableau des marchés de la semaine

| Résultats 5 août 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 6 472,35 | +0,37 % | 7 153,03 |

| Dow Jones | 32 803,47 | -0,13% | 36 338,30 |

| Nasdaq | 12 657,55 | +2,15 % | 15 644,97 |

| Dax Xetra allemand | 13 573,93 | +0,67 % | 15 884,86 |

| Footsie | 7 439,74 | +0,22 % | 7 384,54 |

| Euro Stoxx 50 | 3 725,39 | +0,47 % | 4 298,41 |

| Nikkei 225 | 28 175,87 | +1,35 % | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 227,03 | -0,81 % | 3 639,78 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,478 % | +0,109 pt | +0,193 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans | +0,943 % | +0,133 pt | -0,181 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans | +2,851 % | +0,215 pt | +1,505 % |

| Cours de l’euro / dollar | 1,0171 | -0,47 % | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 772,790 | +0,52 % | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 95,510 | -8,35 % | 78,140 |

Le déblocage anticipé de l’épargne salariale

Après 2014, 2008 et 2003, l’épargne salariale fera l’objet en 2022 d’une nouvelle procédure de déblocage. Cette mesure, en permettant aux salariés de sortir sans contrainte fiscale, leur argent de leur plan d’épargne entreprise, vise à soutenir le pouvoir d’achat et la consommation. Dans le passé, l’effet de ce dispositif avait tendance à s’émousser, les salariés préférant conserver leur épargne que bénéficier du bon de sortie.

Pour bénéficier de l’exonération fiscale sur l’épargne salariale, le salarié est censé de pas effectuer de retrait durant les 5 ans suivant son versement.

Le législateur a prévu une série de déblocage dits anticipés :

- Mariage ou conclusion d’un PACS ;

- Violence conjugale ;

- Naissance ou adoption du 3ème enfant ;

- Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;

- Cessation du contrat de travail ;

- Divorce, dissolution du PACS avec résidence d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;

- Surendettement du bénéficiaire ;

- Création ou reprise d’une entreprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à un PACS, l’exercice d’une profession non salariée ou l’acquisition de parts d’une SCOP ;

- Invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie du bénéficiaire, de ses enfants, du conjoint ou de la personne liée par un PACS ;

- Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ou de la personne liée par un PACS Les Perco exclus du déblocage.

Un déblocage temporaire à l’effet incertain

De manière temporaire, pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages, un déblocage a été institué sous la forme d’un amendement présenté par les sénateurs lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative. En vertu du texte adopté, tout salarié qui le souhaite pourra débloquer sa participation ou son intéressement dans la limite d’un plafond global de 10 000 euros sans que cette somme soit soumise à l’impôt sur le revenu ni à cotisations sociales. Pour éviter une réallocation sur d’autres produits d’épargne, comme cela avait été constaté lors de précédents déblocages, les sommes issues de l’épargne salariale ainsi débloquées devront être consacrées à « l’acquisition de biens ou la fourniture de services ». Les sommes seront déclarées par l’organisme gestionnaire ou à défaut par l’employeur à l’administration fiscale et il est simplement prévu que le salarié tienne « à la disposition de cette dernière les pièces justificatives attestant de l’usage des sommes débloquées ».Cette contrainte avait été retenue lors du déblocage de 2013.

Ne sont pas concernées les sommes placées dans un Plan d’épargne retraite collectif (PERECO ET PERCO) ou en fonds solidaires. Pour l’épargne salariale investie en titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, un accord collectif sera nécessaire pour que cette épargne puisse être mobilisée.

En 2013, le déblocage avait porté sur environ 2 milliards d’euros pour une dizaine de milliards d’euros potentiellement utilisables. En 2008, 1,6 million de salariés avaient débloqués avec à la clef 3,5 milliards d’euros sortis de l’épargne salariale sur 8 projetés. 80 % avaient été replacés sur d’autres supports d’épargne. 4 % de l’encours avaient été débloqués contre 10 % espéré. En 2004, 7 milliards avaient été débloqués, mais seuls 1,5 à 2,5 milliards avaient été réinjectés dans l’économie.

Les 11,5 millions de personnes qui ont un produit d’épargne salariale ne sont pas obligatoirement celles qui sont les plus entravées dans leur consommation étant souvent issues de grandes entreprises qui proposent des salaires plus élevés que la moyenne.

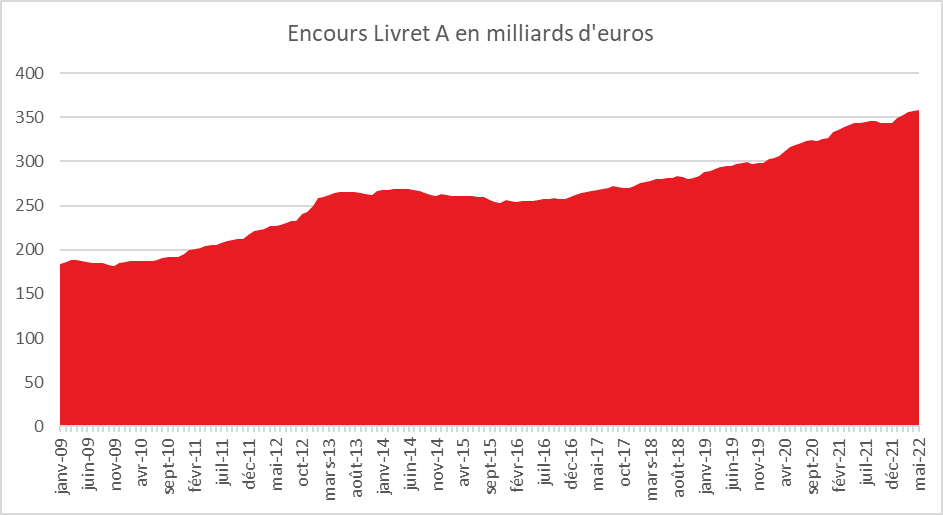

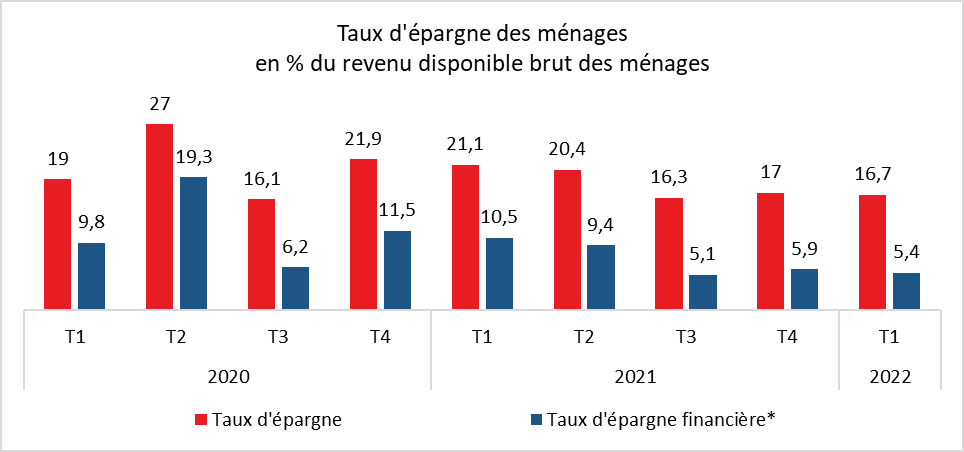

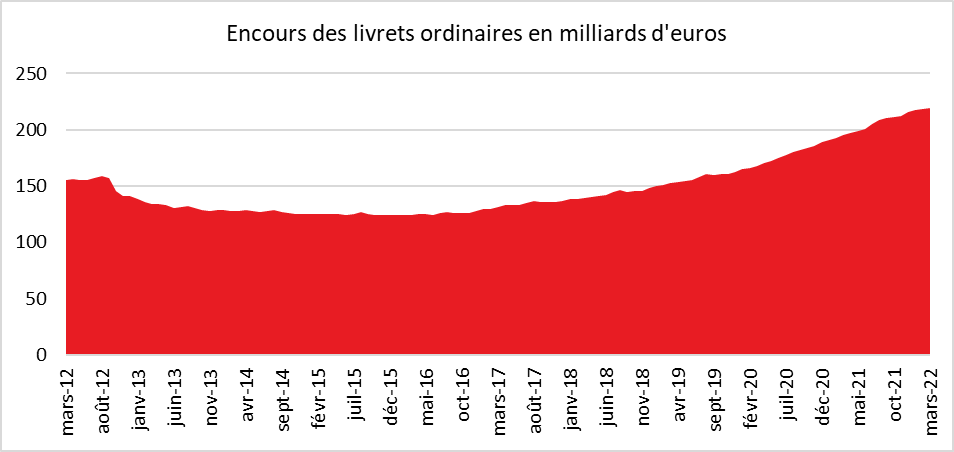

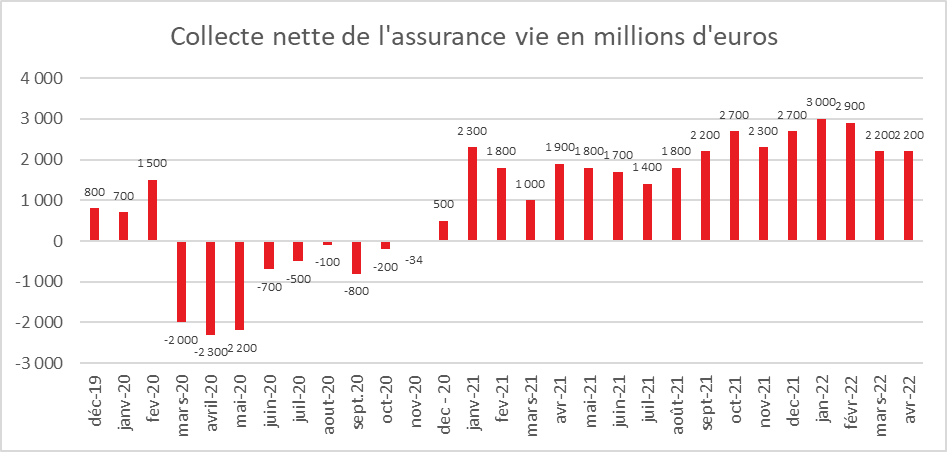

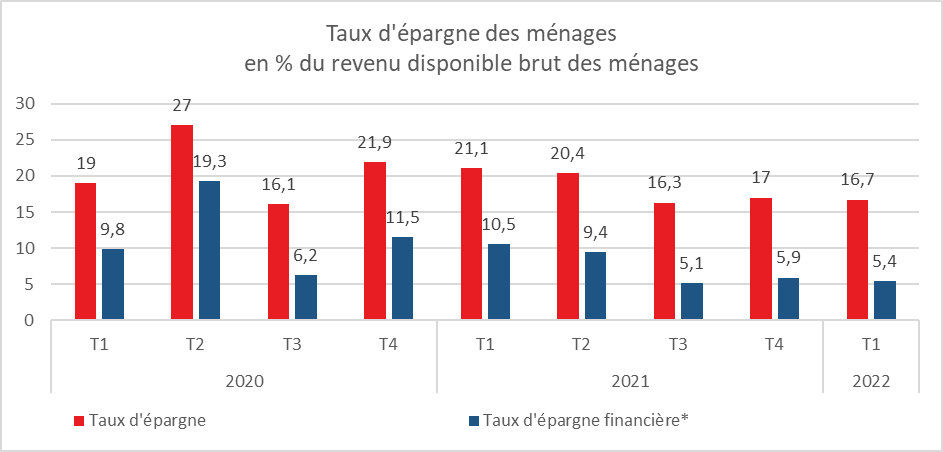

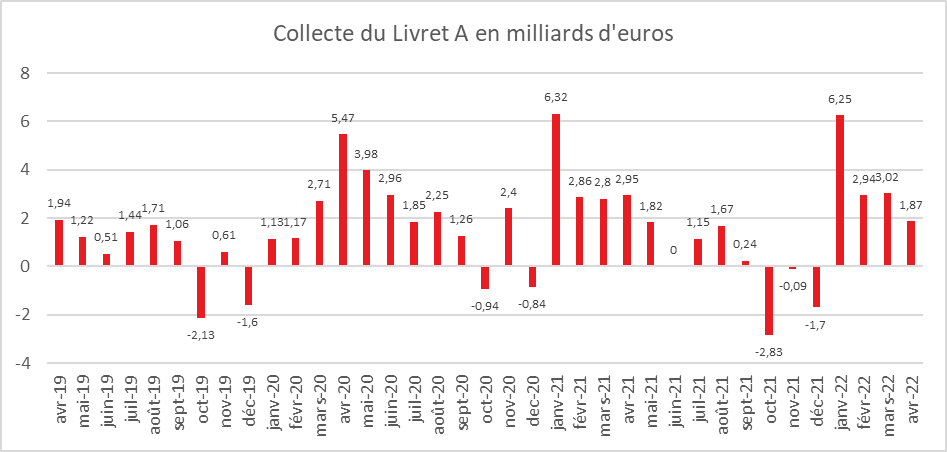

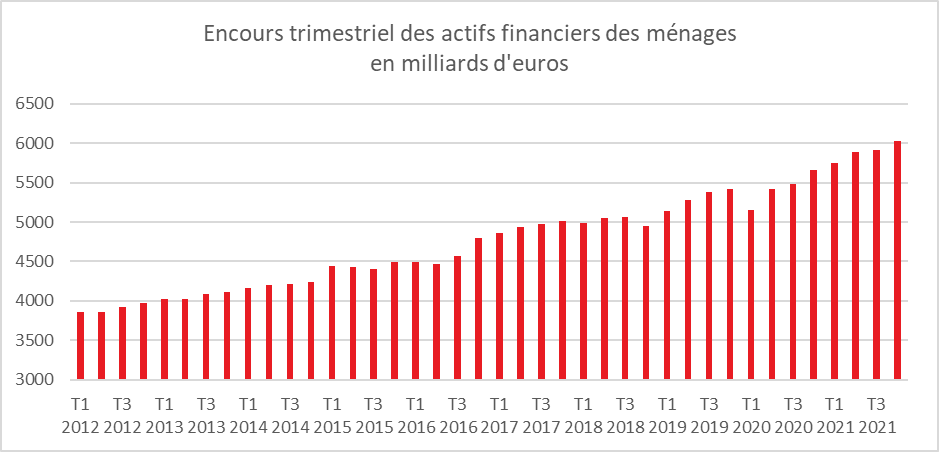

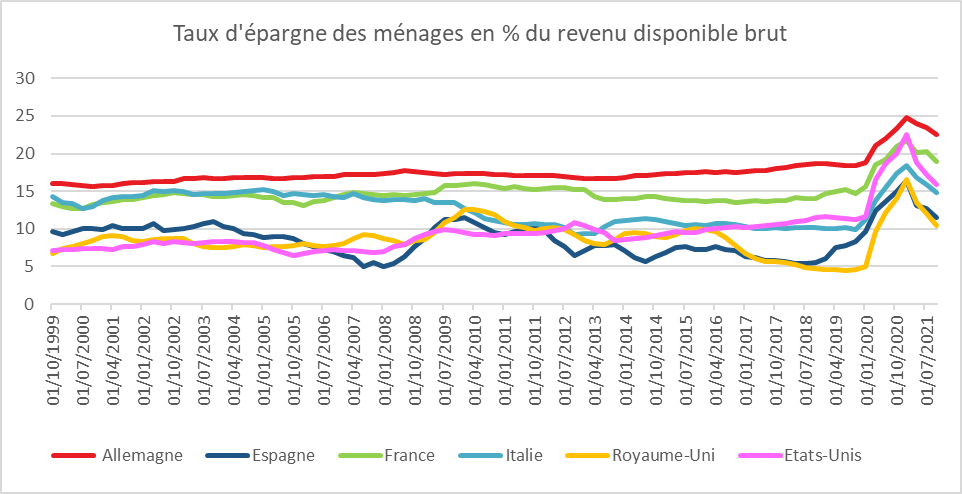

En 2022, le taux d’épargne des ménages est élevé. Or, malgré l’inflation, ils puisent peu ou pas dans leur épargne covid-19. La collecte du Livret A comme de l’assurance vie est positive depuis le début de l’année.

Le déblocage de l’épargne salariale a pour conséquence de remettre en cause un produit d’épargne de long terme. D’un côté, les pouvoirs publics demandent aux Français de placer leur épargne sur des produits en actions et de l’autre, ils incitent à une sortie anticipée d’un placement qui fait la part belle aux actions.

Le retour du déblocage de l’épargne salariale

Après 2014, 2008 et 2003, l’épargne salariale fera l’objet au mois de décembre d’une nouvelle procédure de déblocage. Cette mesure, en permettant aux salariés de sortir sans contrainte fiscale, leur argent de leur plan d’épargne entreprise, vise à soutenir le pouvoir d’achat et la consommation. Dans le passé, l’effet de ce dispositif avait tendance à s’émousser, les salariés préférant conserver leur épargne que bénéficier du bon de sortie.

Pour bénéficier de l’exonération fiscale sur l’épargne salariale, le salarié est censé de pas effectuer de retrait durant les 5 ans suivant son versement. Des cas de déblocage anticipés ont néanmoins été prévus par le législateur :

- Mariage ou conclusion d’un PACS

- Violence conjugale

- Naissance ou adoption du 3ème enfant

- Acquisition ou agrandissement de la résidence principale

- Cessation du contrat de travail

- Divorce, dissolution du PACS avec résidence d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire

- Surendettement du bénéficiaire

- Création ou reprise d’une entreprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à un PACS, l’exercice d’une profession non salariée ou l’acquisition de parts d’une SCOP

- Invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie du bénéficiaire, de ses enfants, du conjoint ou de la personne liée par un PACS

- Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ou de la personne liée par un PACS Les Perco exclus du déblocage

Selon la proposition retenue par les sénateurs lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative, tout salarié qui le souhaite pourra débloquer sa participation ou son intéressement dans la limite d’un plafond global de 10 000 euros sans que cette somme soit soumise à l’impôt sur le revenu ni à cotisations sociales. Pour éviter une réallocation sur d’autres produits d’épargne, comme cela avait été constaté lors de précédents déblocages, les sommes issues de l’épargne salariale ainsi débloquées devront être consacrées à « l’acquisition de biens ou la fourniture de services ». Les sommes seront déclarées par l’organisme gestionnaire ou à défaut par l’employeur à l’administration fiscale et il est simplement prévu que le salarié tienne « à la disposition de cette dernière les pièces justificatives attestant de l’usage des sommes débloquées ».Cette contrainte avait été retenue lors du déblocage de 2013.

Ne sont pas concernées les sommes placées dans un Plan d’épargne retraite collectif (PERECO ET PERCO) ou en fonds solidaires. Pour l’épargne salariale investie en titres de l’entreprise ou d’une entreprise liée, un accord collectif sera nécessaire pour que cette épargne puisse être mobilisée.

En 2013, le déblocage avait porté sur environ 2 milliards d’euros pour une dizaine de milliards d’euros potentiellement utilisables. En 2008, 1,6 million de salariés avaient débloqués avec à la clef 3,5 milliards d’euros sortis de l’épargne salariale sur 8 projetés. 80 % avaient été replacés sur d’autres supports d’épargne. 4 % de l’encours avaient été débloqués contre 10 % espéré. En 2004, 7 milliards avaient été débloqués, mais seuls 1,5 à 2,5 milliards avaient été réinjectés dans l’économie.

Les 11,5 millions de personnes qui ont un produit d’épargne salariale ne sont pas obligatoirement celles qui sont les plus entravées dans leur consommation étant souvent issues de grandes entreprises qui proposent des salaires plus élevés que la moyenne.

En 2022, le taux d’épargne des ménages est élevé. Or, malgré l’inflation, ils puisent peu ou pas dans leur épargne covid-19. La collecte du Livret A comme de l’assurance vie est positive depuis le début de l’année.

Le déblocage de l’épargne salariale a pour conséquence de remettre en cause un produit d’épargne de long terme. D’un côté, les pouvoirs publics demandent aux Français de placer leur épargne sur des produits en actions et de l’autre, ils incitent à une sortie anticipée d’un placement qui fait la part belle aux actions.

Les livrets bancaires toujours aussi peu rémunérés

Pour le moment, la hausse des taux d’intérêt n’a pas d’effet sur la rémunération des livrets bancaires fiscalisés qui était de 0,09 % en juin selon la Banque de France.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

| juin -2021 | avr – 2022 | mai -2022 (e) | juin- 2022 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,43 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| Ménages | 0,65 | 0,79 | 0,78 | 0,78 |

| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,43 | 0,40 | 0,39 | 0,39 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 0,91 | 0,72 | 0,70 | 0,69 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,53 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |

| dont : livret A | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| – livrets ordinaires | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

| – plan d’épargne-logement | 2,60 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |

| SNF | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

| dont : – dépôts à vue | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 0,72 | 0,61 | 0,61 | 0,62 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,54 | -0,45 | -0,39 | -0,24 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,41 | 0,79 | 0,94 | 1,50 |

Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

c. Moyenne mensuelle.

d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

e. Données révisées.

f. Données provisoires.

g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés.

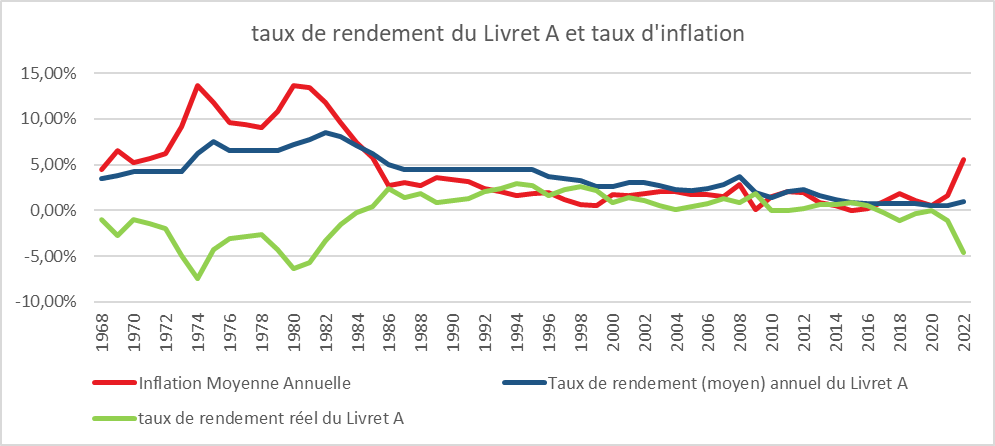

Les nouveaux taux du Livret A et du LEP entrent en vigueur le 1er août

Comme annoncé, le taux du Livret passe de 1 à 2 % le 1er août et celui du LEP de 2,2 à 4,6 %. Ces augmentations sont la conséquence de la hausse des prix enregistrés ces derniers mois. Le taux de 2 % pour le Livret A est l’application de la formule

Depuis le 1er février 2020, le taux du livret A est fixé comme la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme, avec un arrondi calculé au dixième de point le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 0,5 %. Pour le LEP, le taux est égal au chiffre le plus élevé entre le taux des livrets A majoré de un demi-point et le taux d’inflation.

Pour un Livret A au plafond de 22 950 euros, le gain annuel sera de 459 euros contre 229,5 euros quand le taux était de 1 %. 8 % des titulaires d’un Livret A ont atteint le plafond. L’encours moyen est de 5800 euros. Le rendement annuel pour un Livret A moyen sera de 116 euros avec un taux de 2 %

Pour un LEP au plafond de 7 700 euros, le gain sera de 354,2 euros contre 169,4 euros quand le taux était de 2,2%. L’encours moyen d’un LEP est de 5600 euros. Avec un taux de 4,6%, le gain annuel sera de 257,6 euros. 43% des LEP ont atteint le plafond.

Au 31 décembre 2021, le nombre de LEP s’élève à 6,9 millions en repli de 170 000 unités (– 2,4 %) par rapport à 2020. Les dispositions prises afin de favoriser la diffusion de ce produit n’ont pas encore produit leurs effets. Le Ministère de l’Economie a modifié les modalités de vérification d’éligibilité au LEP. Désormais, les banques communiquent directement avec Bercy quand auparavant les épargnants devaient eux-mêmes fournir les preuves de leur éligibilité. Les premières données pour 2022 laissent augurer d’un retournement de tendance. Le Ministre de l’Economie a continué à enjoindre aux banques à proposer aux ayant droits ce produit. Les capacités réduites d’épargne de la clientèle du LEP explique en partie sa faible appétence pour ce produit qui est mieux rémunéré que le Livret A.

Le LEP peine à séduire son public

Avec un taux de 4,6 %, le LEP devient un des produits les mieux rémunérés sur la place surtout qu’il offre une sécurité totale et une parfaite liquidité. Pour autant, ce produit peine à séduire son public. Selon l’Observatoire de l’épargne réglementée, en 2021 0,7 million de LEP ont été ouverts 0,9 ont été fermés. Depuis 2016, le solde est négatif. Le taux de détention des personnes physiques par rapport à la population majeure s’établit à 12,9 % en 2021, contre 13,3 % en 2020. Selon la Direction générale des finances publiques, le nombre d’individus éligibles au LEP à fin 2021 est de près de 18,6 millions. 37 % des personnes éligibles détenaient un LEP en décembre 2021. Le faible succès du LEP s’explique par le fait qu’il s’adresse à des ménages à faibles revenus ayant des capacités limitées d’épargne. Il est peu mis en avant par les banques en raison de son coût de gestion. Jusqu’en 2018, il était complexe d’usage, les titulaires devaient annuellement fournir annuellement leur avis d’imposition à la leur banque.

Pour ouvrir un LEP, il ne faut pas dépasser un certain montant de revenu fiscal de référence.

| Nombre de parts de quotient familial | Revenus maximum |

|---|---|

| 1 | 20 296 € |

| 1,5 | 25 716 € |

| 2 | 31 135 € |

| 2,5 | 36 554 € |

| 3 | 41 973 € |

| 3,5 | 47 392 € |

| 4 | 52 811 € |

| Demi-part supplémentaire | 5 420 € |

Le Coin des Epargnants du 29 juillet 2022 : les marchés en mode optimiste avant les vacances

Les marchés partent sur une note positive en vacances

La Bourse de Paris et Wall Street ont, en juillet progressé. Le Cac 40 comme le S&P 500 ont enregistré leur meilleur mois depuis novembre 2020. Les résultats solides annoncés par des grands noms de la « tech », du luxe, de la banque et du pétrole permettent en effet de contrecarrer les craintes de récession de part et d’autre de l’Atlantique. La progression du CAC 40, près de 6 % en juillet, dépasse de loin celle des autres indices européens. Le poids des banques, du secteur du luxe et du tourisme explique cette belle performance. Le Nasdaq a connu une forte croissance, près de 5 % sur la semaine.

Aux Etats-Unis, le coût du travail a augmenté de 2,3 % au deuxième trimestre, gonflé par la hausse continue des traitements et salaires, tandis que la consommation réelle des ménages a timidement augmenté de 0,1 % en juin après son repli du mois précédent, toujours freinée par la hausse des prix. L’indice de confiance du consommateur américain de l’Université du Michigan a été révisé en hausse de 0,4 point à 51,5 en données définitives de juillet, tandis que la composante des anticipations d’inflation à un an a été confirmée à 5,2%, contre 5,3% en juin. Dans la zone euro, l’inflation a atteint un nouveau plus haut historique à 8,9 % sur un an en juillet, ce qui contraindra, sans nul doute, la BCE à relever de 50, voire 75 points de base ses taux directeurs. Le marché a salué l’accélération surprise de 0,7% de la croissance dans la région au deuxième trimestre, après 0,5% au premier, et ce en dépit de la stagnation de l’économie allemande.

La FED toujours en mode attaque

La Banque centrale américaine a mercredi 27 juillet annoncé la quatrième hausse de ses taux directeurs depuis le mois de mars. Le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale a décidé à l’unanimité d’augmenter ses taux d’intérêt de trois quarts de point, pour les porter entre 2,25 % et 2,50 %. Elle a aussi confirmé la réduction de son bilan, comme annoncé en mai. Le plafond de cette réduction sera porté en septembre à 95 milliards de dollars par mois, contre 47,5 milliards prévus jusqu’ici. De nouvelles hausses sont attendues dans les prochains mois. Les décisions de la Fed reflètent sa volonté d’endiguer l’inflation qui a atteint 9,1 % en juin.

Les taux de la Fed atteignent leur niveau neutre, selon les économistes de la banque centrale américaine, le niveau au-delà duquel ils cessent de soutenir l’activité.

l’inflation. La croissance américaine commence à s’essouffler avec un taux de chômage au plus bas, à 3,6 %. Certains analystes, comme ceux de Wells Fargo et Bank of America, considèrent que les États-Unis pourraient entrer en récession avant la fin de l’année.

Le tableau des marchés de la semaine

| Résultats 29 juillet 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 6,448.50 | +3,73 % | 7 153,03 |

| Dow Jones | 32 845,13 | +2,97 % | 36 338,30 |

| Nasdaq | 12 390,69 | +4,70 % | 15 644,97 |

| Dax Xetra allemand | 13 484,05 | +1,74 % | 15 884,86 |

| Footsie | 7 423,43 | +2,02 % | 7 384,54 |

| Euro Stoxx 50 | 3 596,49 | +3,45 % | 4 298,41 |

| Nikkei 225 | 27,801.64 | -0,40 % | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 253,24 | -0,51 % | 3 639,78 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,369% | -0,249 pt | +0,193 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans | +0,810 % | -0,220 pt | -0,181 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans | +2,636 % | -0,144 pt | +1,505 % |

| Cours de l’euro / dollar | 1,0203 | +0,08 % | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 766,010 | +2,52 % | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 105,200 | +1,81 % | 78,140 |

Loyer, l’indice d’actualisation en forte hausse avant le plafonnement

L’indice de référence des loyers du deuxième trimestre 2022 a, selon l’INSEE, progressé de 3,6 %. Cette hausse est la plus forte jamais observée depuis l’introduction de la nouvelle formule en 2008. Au premier trimestre, l’augmentation avait été de 2,48 %. Au dernier trimestre 2021, elle n’avait été que de +1,61 % Cet indice, calculé à partir de l’inflation hors tabac des 12 derniers mois, sert de base à la révision annuelle des loyers. À chaque date anniversaire du bail, le loyer peut être revu à la hausse en fonction du dernier indice connu. La révision se fait sur le loyer hors charges. Dans le cadre du projet de loi de mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les prochaines hausses de l’indice devraient cependant être plafonnées à +3,5 % pour une durée temporaire d’un an. Ce plafonnement concernerait les contrats de location dont la date anniversaire se situe entre la mi-octobre 2022 et la mi-octobre 2023. Sans ce mécanisme exceptionnel, la hausse de l’IRL qui répercute l’évolution des prix à la consommation avec environ 12 mois de décalage, se serait située entre 5 et 6 %.

Les influenceurs financiers encadrés

Avec les réseaux sociaux, les influenceurs jouent un rôle croissant dans les pratiques commerciales. Ils sont devenus incontournables que ce soit au niveau de la mode, de la musique mais aussi au niveau des produits financiers. L’Autorité des Marchés Financiers s’inquiète des conséquences de ce nouveau type de promotion qui, jusqu’à maintenant, ne fait pas l’objet d’une réglementation. Si pour être courtier, agent d’assurance, des conditions sont exigées, tout le monde peut devenir influenceur et promouvoir des cryptomonnaies, des livrets d’épargne, des contrats d’assurance sachant que les publications ou vidéos font l’objet de rémunération dont le montant dépend du nombre des abonnés ou de du nombre de clics. Ces pratiques ont cours sur Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook ou Twitter. L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de régulation de la publicité professionnelle (ARPP) ont annoncé étendre leur partenariat pour travailler sur une responsabilisation des influenceurs financiers, avec une attention particulière sur les cryptomonnaies et la publicité autour de ces produits. Les deux organismes souhaitent établir une certification de l’influence responsable consacrée au domaine de l’investissement. En 2021, l’ARPP a créé un premier certificat de l’influence responsable afin de protéger les marques et les consommateurs. Compte tenu des enjeux, le dispositif devrait être adapté à la finance. Pour mettre en place ce certificat, l’ARPP se concentrera sur les aspects publicitaires, tandis que l’AMF travaillera davantage sur les produits financiers promus par les influenceurs. La mise en avant de produits financiers ne serait possible que pour les personnes ayant suivi un minimum de formation et qui auraient obtenu une certification, cette dernière devant faire l’objet de renouvellements réguliers. Actuellement, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peut poursuivre des influenceurs pour pratiques commerciales trompeuses. L’ancienne star de la téléréalité Nabilla Benattia-Vergara, a été ainsi condamnée à acquitter 20 000 euros d’amende pour avoir en 2018, sur son compte Snapchat, fait la promotion d’une offre de trading en ligne, sans préciser qu’elle était rémunérée pour cela. De même Julien Bert, un influenceur issu de la téléréalité a créé sa propre société de trading en ligne, encourageant des prestations douteuses et mettant en valeur des rendements élevés. Des investisseurs, jeunes pour la plupart, n’ont pas récupéré leur mise. Pour éviter la multiplication des procédures contentieuses après la survenue d’un préjudice, l’AMF souhaite limiter les pratiques douteuses en amont.

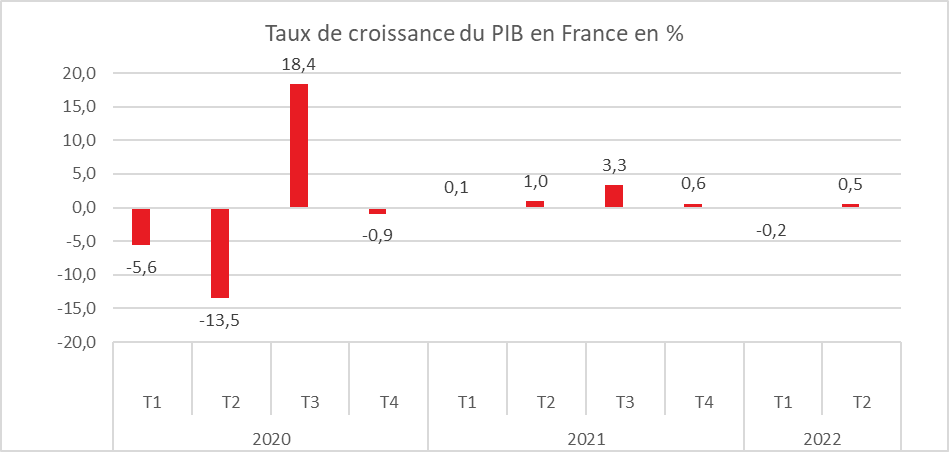

La divine surprise de la croissance au deuxième trimestre ?

Au deuxième trimestre, le produit intérieur brut (PIB) a enregistré une croissance de +0,5 % en volume faisant suite à un repli de 0,2 % au premier trimestre. Le commerce extérieur, une fois n’est pas coutume, a porté la croissance à la différence de la consommation. L’investissement est également resté dynamique. Épargne : la sécurité et l’épargne de précaution. Le taux de croissance de la France est supérieure aux attentes mais est inférieur à la moyenne de la zone euro.

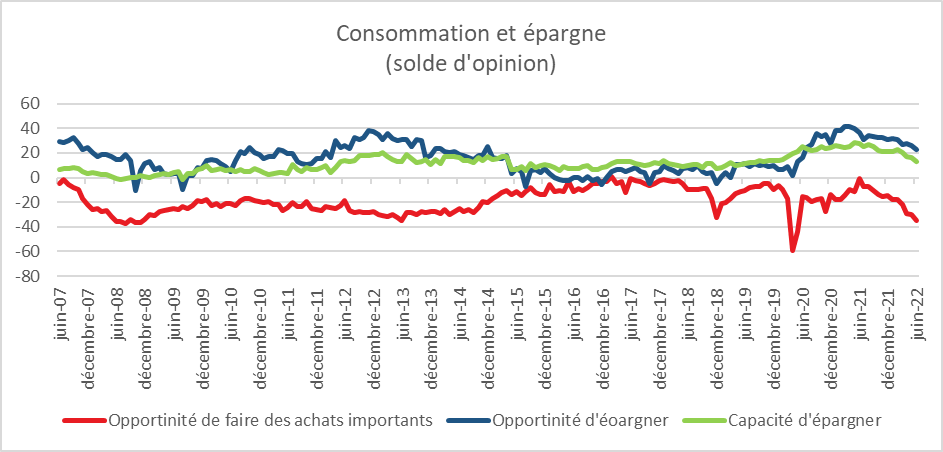

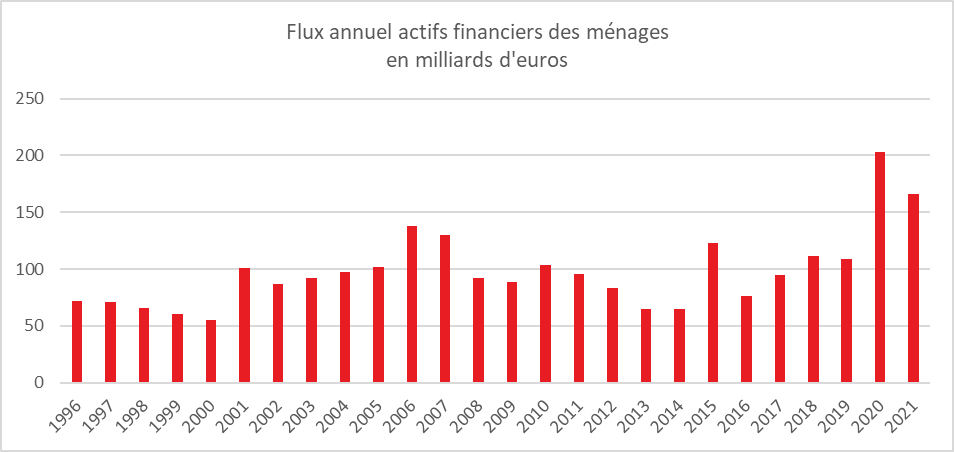

La consommation des ménages s’est contractée au deuxième trimstre de 0,2 % après un recul de 1,3 % au premier. Compte tenu de l’inflation et de ses conséquences sur le pouvoir d’achat, la diminution de la consommation est mesurée et cela d’autant plus que les ménages rechignent à puiser dans leur épargne « covid ».

Si les achats de biens reculent pour le deuxième trimestre consécutif (–1,3 % après –2,1 %), la consommation en services augmente de +1,5 % après +0,0 %). Ce sont les services d’hébergement-restauration qui connaissent un essor important (+8,9 % après –2,5 %) tout comme les services de transport (+4,8 % après +4,0 %). Les Français consomment moins de biens industriels mais partent en week-end ou en vacances. Par ailleurs, le retour des touristes internationaux permet une reprise du secteur du tourisme. Il augmente de +0,6 % dans le secteur des services après +1,0 %, notamment en information-communication (+1,8 % après +2,7 %) et en services aux entreprises (+1,7 % après –0,4 %). À l’inverse, l’investissement en produits manufacturés est stable ce trimestre (+0,0 % après –1,2 %), tandis que la celui en construction diminue (–0,5 % après +1,0 %).

La contribution du commerce extérieur est nettement positive ce trimestre (+0,4 point, après +0,1 point au trimestre précédent). Les exportations progressent de nouveau (+0,8 % après +1,6 %), tirées notamment par les services de transport (+6,3 % après +5,0 %) et les dépenses des voyageurs étrangers en France (+8,6 % après + 5,0 %). En revanche, en lien avec les difficultés que rencontrent le secteur industriel depuis de nombreux mois, les exportations de biens se replient (–0,6 % après +1,4 %), notamment dans les matériels de transport (–3,8 % après +11,5 %) et l’agro-alimentaire (–1,7 % après + 0,1 %).

Les importations ont diminué au deuxième trimestre de –0,6 % après +1,2 % au trimestre précédent. Les importations de biens diminuent (–0,4 % après +1,2 %), notamment celles de pétrole raffiné (–9,9 % après –22,2 %) et celles d’autres biens manufacturés (–1,5 % après +2,8 %), et malgré le rebond des importations de matériels de transport (+3,7 % après –5,1 %). Les importations de services (hors tourisme) se replient également, de manière plus modérée (–0,2 % après +1,6 %). Enfin, les dépenses des touristes français à l’étranger se contractent nettement (–2,0 % après –2,2 %). La baisse des importations signifie que la hausse de la demande globale (extérieure et intérieure) ce trimestre a été satisfaite par une augmentation de de la production, ce qui est encourageant.

La contribution des variations de stocks à l’évolution du PIB est faiblement positive au deuxième trimestre 2022 (+0,1 point).

La production totale (biens et services) a progressé de +0,7 % au deuxième trimestre, après +0,2 % au trimestre précédent), notamment dans les services marchands (+1,4 % après +0,3 %). La production en services d’hébergement-restauration est particulièrement dynamique avec une hausse de +6,7 % après –2,1 % au trimestre précédent. La production en services de transport a atteint +3,8 % après +1,3 %. Les services aux entreprises (+1,2 % après +0,6 %) et les services aux ménages (+1,5 % après +0,4 %) sont également progression. En revanche, la production dans la construction baisse ce trimestre (–0,5 % après +0,6 %).

La production de biens progresse plus modérément que la production de services ce trimestre (+0,2 %, comme au trimestre précédent). En particulier, la production des branches manufacturières ralentit après le rebond enregistré au premier trimestre (+0,6 % après +1,3 %).. La production de matériels de transport rebondit (+4,9 % après –2,3 %) mais reste très dégradée par rapport à son niveau d’avant la crise sanitaire.

La France a réussi à échapper à la récession à la différence des Etats-Unis. Le soutien apporté par les pouvoirs publics au pouvoir d’achat des ménages n’y est pas pour rien. L’Etat via l’endettement prend en charge une grande partie des effets générés par l’inflation. Le troisième trimestre 2022 devrait s’inscrire dans la même ligne que le deuxième porté par les activités de tourisme et le retour des étrangers en France. La France devient de plus en plus un pays à dominante touristique, l’industrie peinant à regagner les parts de marché perdus depuis 2019. La fin de l’année dépendra de l’évolution des cours du pétrole et du gaz à la rentrée.

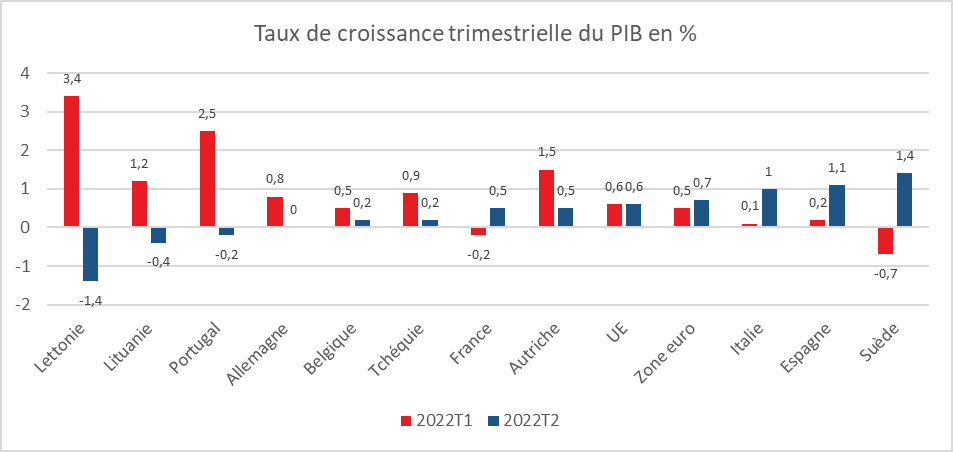

Rebond de croissance en zone euro

Au cours du deuxième trimestre, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,7 % dans la zone euro et de 0,6 % dans l’UE, par rapport au trimestre précédent, selon l’estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. Au cours du premier trimestre 2022, le PIB avait augmenté de 0,5% dans la zone euro et 0,6% dans l’Union. Parmi les États membres pour lesquels les données pour le premier trimestre 2022 sont disponibles, la Suède (+1,4%) a enregistré la hausse la plus importante par rapport au trimestre précédent, suivi de l’Espagne (+1,1%) et de l’Italie (+1,0%). Des baisses ont été enregistrées en Lettonie (-1,4%), en Lituanie (-0,4%) et au Portugal ( 0,2%). Les taux de croissance par rapport à l’année précédente ont été positifs pour tous les pays. La France se classe en-dessous de la moyenne de la zone euro mais au-dessus de l’Allemagne qui est toujours affectée par la faiblesse des exportations de biens industriels.

Etats-Unis, deuxième baisse consécutive du PIB

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a diminué de 0,9 % en rythme annualisé, après avoir reculé de 1,6 % au premier trimestre selon les chiffres publiés jeudi 28 juillet par le département du commerce. Si sur un point de vue théorique, deux trimestres de recul du PIB signifie la survenue d’une récession, la Maison Blanche en rejette vigoureusement l’idée. La proximité des élections de mi-mandat, le 8 novembre, peut justifier cette communication. Pour expliquer sa position, le Président, Joe Biden, met en avant la bonne tenu de l’emploi et des investissements. La croissance de l’emploi aux Etats-Unis a été en moyenne de 456 700 postes par mois au cours du premier semestre de l’année, ce qui a entraîné une forte hausse des salaires. La consommation des ménages s’est, elle, maintenue grâce aux dépenses dans les services.

Le département du commerce précise que le recul du PIB reflète des baisses d’investissement des entreprises et d’achats de logement de la part des ménages. Le gouvernement fédéral, les Etats et les administrations locales ont également freiné leurs dépenses. L’administration américaine et la FED suivent avant tout l’inflation et l’emploi et non la croissance pour opérer leurs choix de politiques monétaires et économiques. Pour le moment, la récession serait avant tout technique et ponctuel ne nécessitant pas une intervention de la part des pouvoirs publics. La hausse des taux devrait néanmoins se traduire par un ralentissement des prêts aux ménages et freiner leurs dépenses d’investissement et de consommation dans les prochains mois.

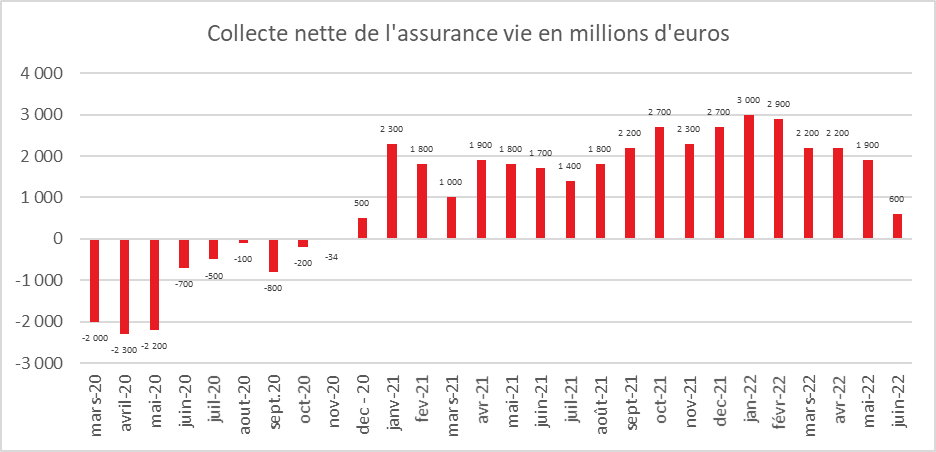

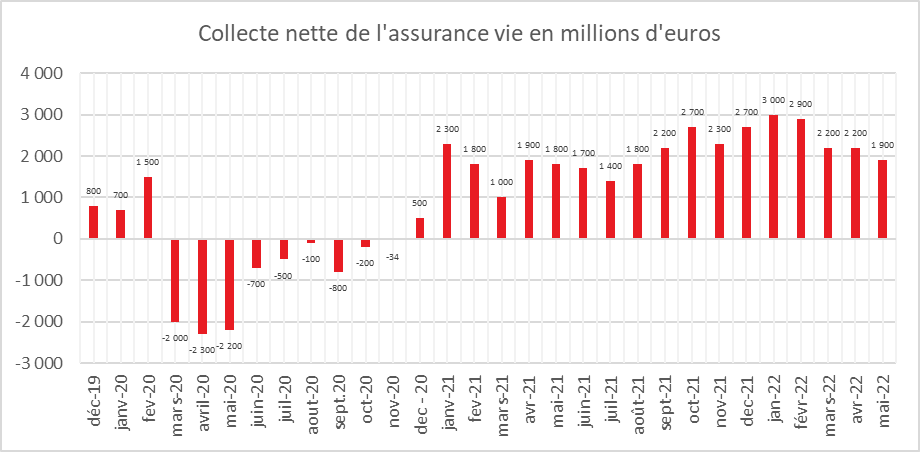

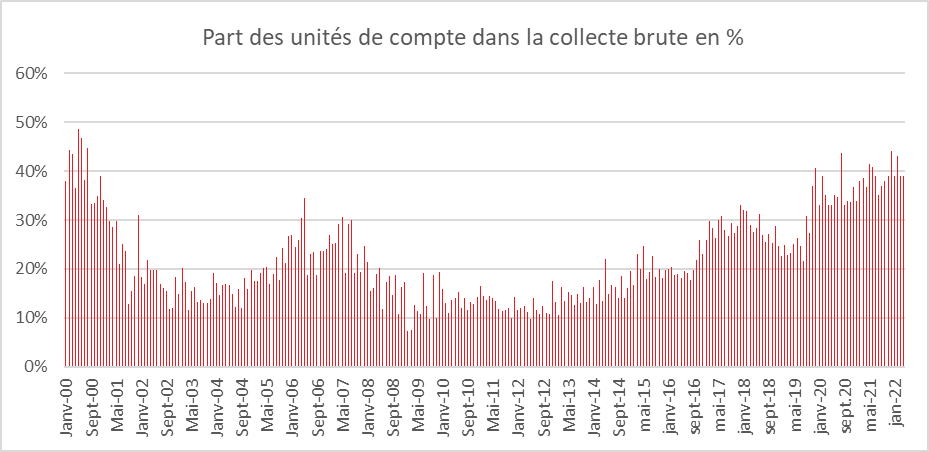

Coup de froid en juin pour l’assurance vie

En juin, la collecte nette de l’assurance vie progresse de +0,6 milliard d’euros, contre 1,9 milliard d’euros au mois de mai et 2,2 milliards d’euros en avril. La collecte du mois de juin est la plus faible enregistrée depuis le mois de décembre 2020. L’année dernière, en juin 2021, la collecte nette avait atteint 1,7 milliard d’euros. Elle a été de +3,2 milliards d’euros en unités de compte (UC) et à de −2,6 milliards d’euros en fonds euros. L’encours des contrats d’assurance vie s’établit à 1 821 milliards d’euros à fin juin.

Juin est, pour l’assurance vie, un mois moyen. Lors de ces dix dernières années, trois décollectes ont été enregistrées, en 2012, 2013 et 2020. Hors décollecte, la collecte nette moyenne se situe autour de 1,7 milliard d’euros.

Une rupture en juin 2022

Le mois de juin 2022 marque donc une réelle rupture, sachant que depuis août 2021, la collecte nette moyenne était supérieure à 2 milliards d’euros. La dégradation du contexte économique a amené les ménages à privilégier l’épargne de précaution et notamment le Livret A dont le taux a été et sera réévalué. Le rendement des fonds euros est en valeur réelle négatif. En prenant en compte les prélèvements obligatoires, il est inférieur à celui du Livret A et du LDDS. Cette situation sans précédent explique, sans nul doute, la décollecte enregistrée sur les fonds euros. Malgré la baisse des cours des actions, la collecte demeure positive pour les unités de compte. Les épargnants continuent à placer leur épargne en partie sur les marchés financiers et à accepter une prise de risque accrue.

Au mois de juin 2022, les cotisations en assurance vie se sont élevées à 11,9 milliards d’euros, en baisse de −1,4 milliard d’euros par rapport à juin 2021. Elles diminuent de −1,0 milliard d’euros sur les supports en euros, à 6,9 milliards d’euros, et de −0,4 milliard d’euros en unités de compte (UC), à 5,0 milliards d’euros. La part des cotisations en unités de compte reste néanmoins élevé à 42 % en juin. Les prestations sont également en baisse sur le mois par rapport à l’année dernière, à 11,3 milliards d’euros (−0,7 milliard d’euros par rapport à juin 2021).

Malgré tout un bon premier semestre 2022

Sur les six premiers mois de l’année 2022, les cotisations en assurance vie ont 76,4 milliards d’euros (+0,7 milliard d’euros par rapport au 1er semestre 2021. La part des cotisations en UC s’établit à 41 % sur le 1er semestre, à comparer à 39 % pour l’ensemble de l’année 2021. Le montant global des prestations a été de 64,3 milliards d’euros ont été versés (−1,1 milliard d’euros par rapport au 1er semestre 2021).

Pour le premier semestre, la collecte nette s’établit à +12,1 milliards d’euros, supérieure de +1,8 milliard d’euros à celle des 6 premiers mois de l’année 2021. Elle a été de +20,9 milliards d’euros pour les UC et de −8,8 milliards d’euros pour les fonds euros.

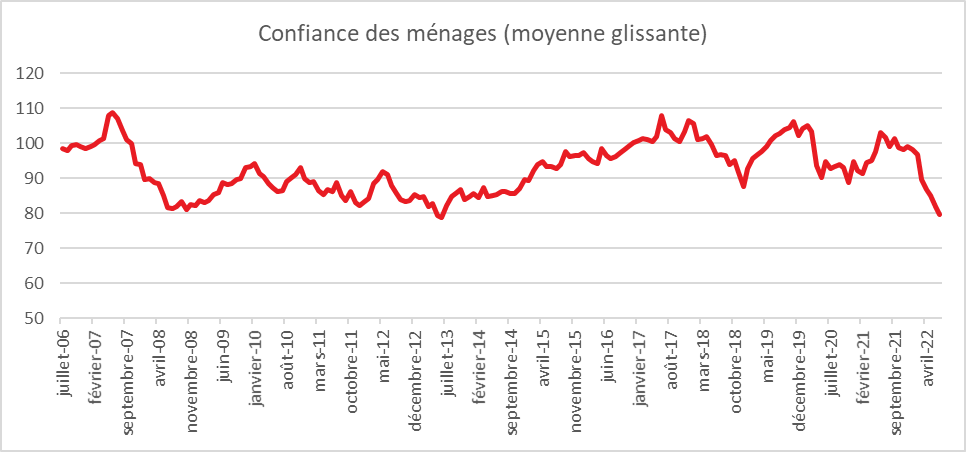

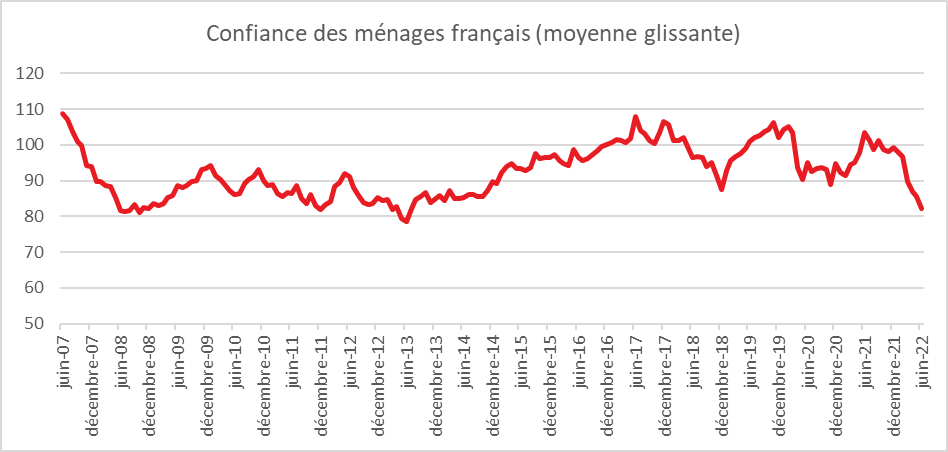

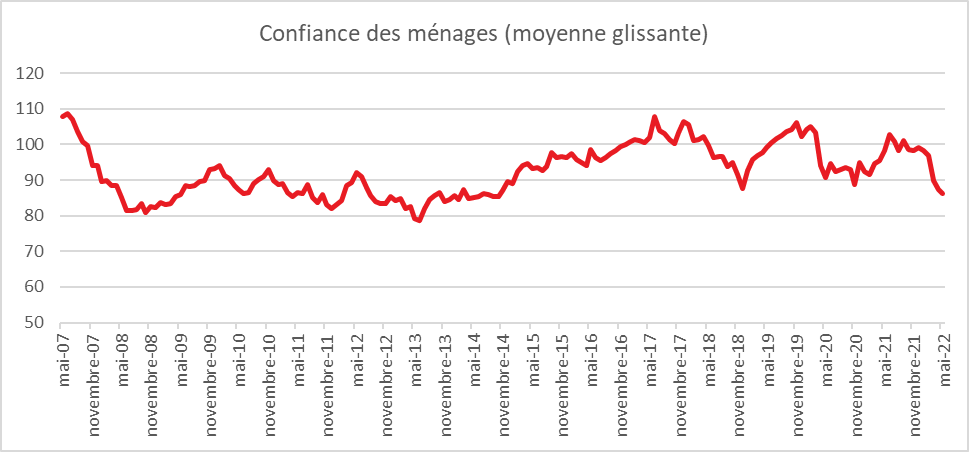

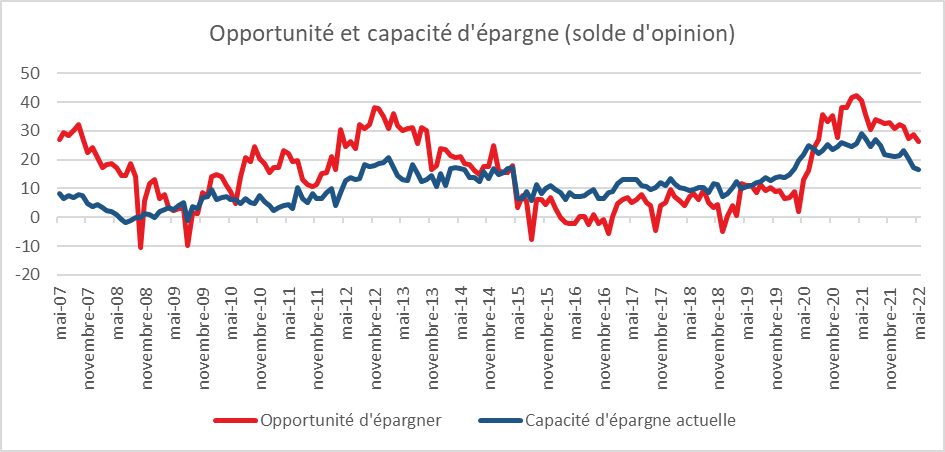

Epargne, mise à mal par l’inflation

La résurgence de l’inflation, les annonces de l’arrivée d’une prochaine récession conduisent, en France, à une perte de confiance chez les ménages. Malgré les aides de l’Etat, les Français sont inquiets. Ils estiment que leur pouvoir d’achat est en baisse et qu’ils peuvent moins épargner qu’auparavant.

En juillet, l’indice de l’INSEE qui mesure la confiance des ménages continue de diminuer, pour le septième mois consécutif. À 80, l’indicateur qui la synthétise perd deux points et reste ainsi bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2021).

En juillet, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière passée perd un point, tout comme celui relatif à leur situation financière personnelle future. Le solde associé à l’opportunité de faire des achats importants recule lui aussi de nouveau : il perd trois points ce mois-ci. Cette appréciation est en lien avec celle sur l’inflation. En juillet, la part des ménages qui considèrent que les prix ont augmenté au cours des douze derniers mois a, de nouveau, augmenté. Le solde correspondant gagne un point et se situe au plus haut niveau depuis l’été 2008. La part des ménages estimant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois continue de baisser : le solde diminue d’un point, demeurant néanmoins bien au-dessus de sa moyenne de longue période. Toujours en lien avec l’inflation, la part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France s’est amélioré au cours des douze derniers mois diminue de nouveau. Le solde correspondant perd cinq points et reste nettement au-dessous de sa moyenne de longue période. La part des ménages qui considèrent que le niveau de vie en France va s’améliorer au cours des douze prochains mois baisse également. Le solde correspondant perd trois points et reste lui aussi nettement inférieur à sa moyenne

Même si dans les faits, les ménages continuent à mettre de l’argent de côté, ils sont plus nombreux en juillet qu’en juin, à indiquer que leur capacités actuelle et future d’épargne diminuent. Le solde sur l’opportunité d’épargner perd quant à lui deux points. Ces trois soldes demeurent cependant au-dessus de leur moyenne de longue période.

Avec les tensions économiques qui augmentent et malgré les bons résultats en matière de chômage, en juillet, les craintes des ménages concernant son évolution augmentent légèrement. Le solde correspondant augmente de trois points mais demeure à un niveau très bas.

Immobilier : pour une réforme de la fiscalité

Au sein de l’OCDE et tout particulièrement en France, le logement constitue le principal actif pour la plupart des ménages. Il représente en moyenne plus de 60 % du patrimoine de ces derniers. Avec l’augmentation sans précédent des prix de l’immobilier au cours des trois dernières décennies, les ménages les plus aisés ont concentré une part croissante de l’immobilier. Il est, en revanche, de plus en plus difficile pour les jeunes ménages d’accéder à la propriété immobilière.

L’OCDE a publié un rapport qui procède à une comparaison et à une évaluation détaillées des taxes sur l’immobilier dans les Etats membres de l’organisation. Il révèle que de nombreux pays recourent à des impôts sur la propriété immobilière reposant sur des valeurs cadastrales obsolètes comme en France avec la taxe foncière. Ces impôts ont un faible rendement tout en générant d’importantes inégalités. De nombreux pays disposent également d’impôts sur les transactions immobilières (droits de mutation et plus-values). L’OCDE les juge peu performant en freinant la mobilité résidentielle. L’organisation internationale souligne que la plupart des pays exonèrent totalement les plus-values sur la résidence principale. Certains pays ont institué des dispositifs d’allégement fiscal en faveur des résidences principales, notamment la déductibilité des intérêts d’emprunt, alors même que ces incitations n’ont pas de réel effet sur l’accession à la propriété. Comme l’a souligné également la Cour des Comptes, les incitations fiscales nourrissent plus qu’elles ne les combattent les hausses de prix.

L’OCDE souligne qu’il est nécessaire d’appréhender les réformes dans le contexte de l’ensemble des politiques fiscales. Pour accroître l’efficacité du marché du logement et améliorer l’équité, le rapport suggère aux pays de renforcer le rôle des impôts récurrents sur la propriété immobilière, notamment en veillant à ce qu’ils reposent sur des valeurs cadastrales régulièrement mises à jour, et d’abaisser les impôts sur les transactions immobilières. Elle recommande de réduire ou de plafonner certaines incitations fiscales afin de limiter les distorsions et de freiner les tensions sur les prix de l’immobilier. Elle propose de privilégier les dispositifs incitant à la rénovation énergétique des bâtiments et favorables aux ménages à revenus modestes. Elle rappelle que le secteur résidentiel génère 17 % des émissions de CO2.

Le rapport souligne que pour être menées avec succès, les réformes de la fiscalité immobilière doivent être planifiées avec soin et s’adapter aux évolutions macroéconomiques, en particulier dans un contexte d’inflation élevée et de hausse des taux d’intérêt.

La France qui souffre d’un manque de logements depuis des années devrait sans nul doute s’inspirer des recommandations de l’OCDE. L’immobilier bénéficie dans notre pays d’importantes aides, près de 40 milliards d’euros, qui n’ont pas permis de relancer la construction et de faciliter l’accès à la propriété des jeunes ménages. Le taux de possession de la résidence principale plafonne, en France, depuis des années autour de 58 %.

Le Coin des Epargnants du 22 juillet 2022 : les taux directeurs à la hausse

Zone euro, un nouveau cycle monétaire ?

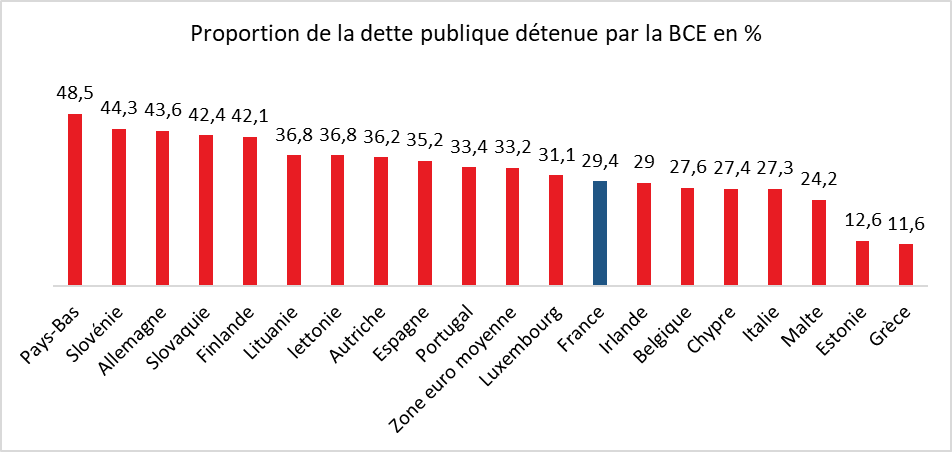

Le 21 juillet, pour la première fois depuis 2011, la Banque centrale européenne a remonté ses taux directeurs de 50 points de base, soit plus que ce qui était attendu. Après sept ans en territoire négatif, le taux de dépôt, qui rémunère les sommes placées par les banques auprès de la BCE, passe ainsi à 0 %. Le taux pour la facilité de refinancement est désormais de 0,5 % et la facilité de prêt marginale à 0,75 %. Cette augmentation est la plus forte jamais réalisée depuis la création de l’euro. La BCE s’aligne avec retard sur la FED et la Banque d’Angleterre qui ont relevé leurs taux depuis plusieurs mois pour endiguer l’inflation.

La surprise est venue de l’ampleur du relèvement des taux qui atteint 50 points de base quand une hausse de 25 points de base était attendue. Avec une inflation qui a atteint 8,6 % au mois de juin au sein de la zone euro et qui dépasse plus de 20 % dans certains États membres, la BCE a décidé de marquer le coup. Elle a longtemps différé cette décision car elle estimait que l’arme des taux était en partie inefficace face à une inflation essentiellement importée. En ce mois de juillet, elle a voulu marquer les esprits face aux risques d’emballement. Elle estime que désormais les risques de transmissions sur les prix des produits de consommation, les services et les salaires étaient élevés et qu’il était nécessaire de refroidir l’économie.

L’augmentation des taux directeurs qui constitue en soi une mesure récessive intervient en parallèle aux politiques de soutien du pouvoir d’achat engagées par les Etats, politiques qui sont, de leur côté, plutôt inflationnistes.

La décision du relèvement des taux directeurs est intervenue le jour de la démission de Mario Draghi de son poste de Premier Ministre de l’Italie après l’échec d’un vote de confiance. Cette démission a immédiatement provoqué une augmentation des taux italiens. L’écart de taux entre l’Italie et l’Allemagne pour les obligations à 10 ans était de 240 points vendredi 22 juillet. Face aux risques d’une divergence des taux pouvant mettre en danger la stabilité financière de la zone euro, la BCE a travaillé sur l’élaboration d’un bouclier anti-fragmentation, baptisé Transmission protection instrument (Instrument de protection de la transmission de la politique monétaire). Les investisseurs pourraient éprouver le nouveau dispositif de la BCE avec la crise italienne.

Les marchés européens ont plutôt bien réagi aux décisions de la BCE et cela malgré la crise politique en Italie. Le CAC 40 comme le Daxx allemand ont gagné 3 % en une semaine. La reprise des flux de gaz russe vers l’Europe a rassuré les investisseurs. La contraction annuelle du CAC est désormais inférieure à 13 %, contre environ 18 % fin juin. Il a signé cette semaine sa meilleure performance de ces trente derniers jours. Les indices américains ont également progressé. Le gain du Nasdaq a été de 3,33 %.

Sur la semaine, les taux d’intérêt des obligations d’Etat ont reculé en Europe (sauf pour l’Italie) comme aux Etats-Unis. Avec la décision de la BCE, l’euro s’est légèrement apprécié remontant à 1,02 dollar en hausse de près de 1,5 % sur la semaine. Les cours du pétrole ont été orientés à la hausse cette semaine en lien avec la communication d’une baisse plus importante des réserves américaines que prévue.

Le tableau des marchés de la semaine

| Résultats 22 juillet 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 6 216,82 | +3,00 % | 7 153,03 |

| Dow Jones | 31 899,29 | +1,95 % | 36 338,30 |

| Nasdaq | 11 834,11 | +3,33 % | 15 644,97 |

| Dax Xetra allemand | 13 253,68 | +3,02 % | 15 884,86 |

| Footsie | 7 276,37 | +1,64 % | 7 384,54 |

| Euro Stoxx 50 | 3 596,49 | +3,45 % | 4 298,41 |

| Nikkei 225 | 27 914,66 | +4,20 % | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 269,97 | +1,30 % | 3 639,78 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,618 % | -0,033 pt | +0,193 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans | +1,020% | -0,107 pt | -0,181 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans | +2,780 % | -0,141 pt | +1,505 % |

| Cours de l’euro / dollar | 1,0218 | +1,37 % | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 729,200 | +1,44 % | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 105,180 | +3,89 % | 78,140 |

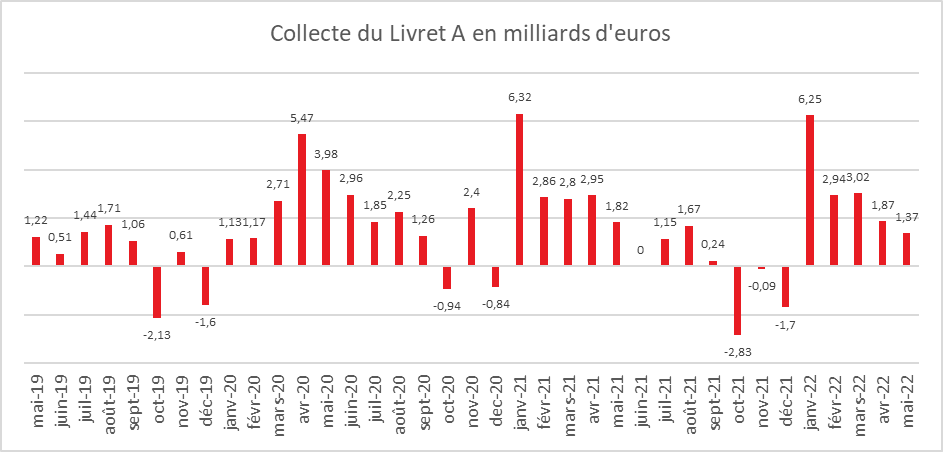

Le Livret A en mode résilient en juin

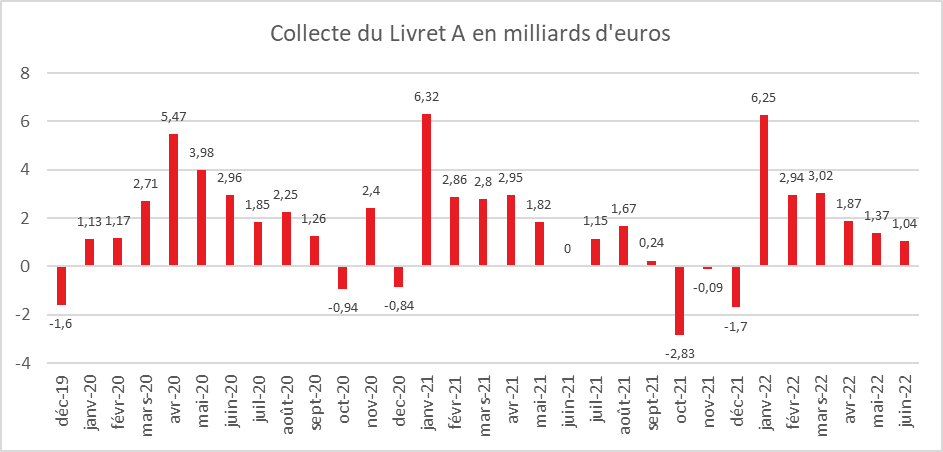

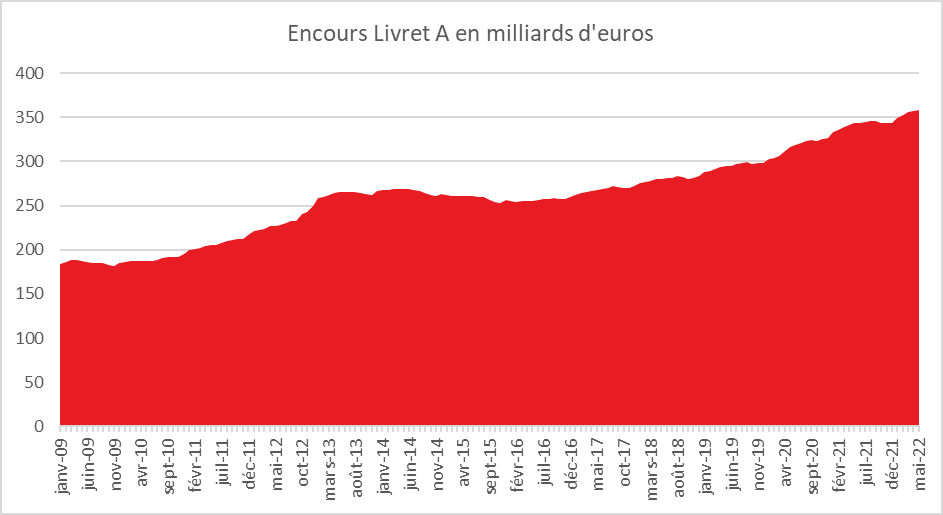

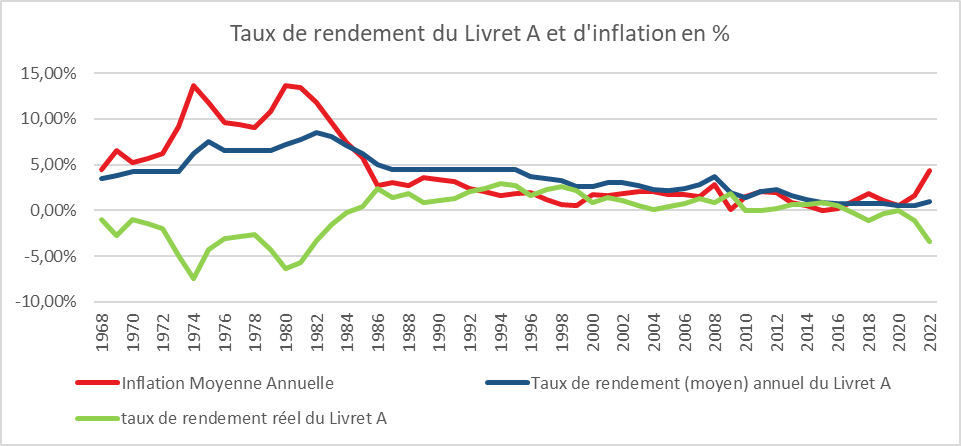

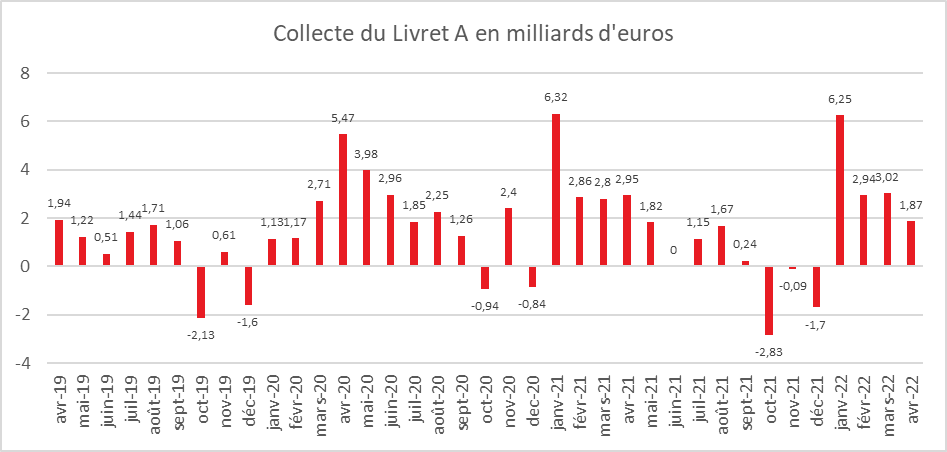

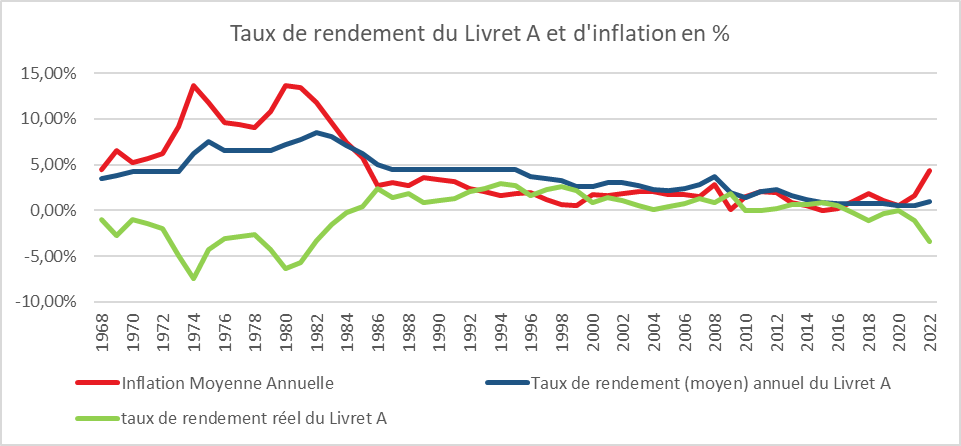

Pour le premier semestre, la collecte du Livret A a atteint 16,5 milliards d’euros, soit un montant équivalent à celui cd la période équivalente de 2021 (16,74 milliards d’euros) qui avait été marquée par le troisième confinement. La collecte 2022 a été dopée par l’augmentation du taux de 0,5 à1 % intervenue le 1er février et par le contexte économique anxiogène. Les ménages ont continué à placer une partie de leurs liquidités sur le Livret A malgré l’inflation voire à cause de l’inflation. Ils mettent de l’argent de côté afin de se constituer un matelas de précaution. La crainte d’une dégradation de la situation économique les conduit au maintien d’un effort important d’épargne. Ils renforcent leur épargne de précaution par crainte et aussi pour pouvoir réaliser des achats qui, à terme, coûteront plus chers.

Malgré son rendement réel négatif, le Livret A demeure donc la valeur refuge par excellence pour les 54,9 millions de Français qui en ont un. Ces derniers mois, les ménages ont privilégié la sécurité, la liquidité et le zéro fiscalité du Livret A sur le rendement. L’absence de placements associant sécurité et rendements les conduit également à opter pour le Livret A. Il convient également de souligner que les ménages continuent à maintenir un niveau de liquidités sur leurs comptes courants inédits, plus de 520 milliards d’euros, soit plus de 17000 euros par ménage.

Au mois de juin, la collecte du Livret A a été de 1,04 milliard d’euros en légère diminution par rapport à celle du mois de mai (1,7 milliard d’euros) mais supérieur à celle de juin 2020 (0). La hausse du taux intervenue au 1er février dernier continue à se faire sentir mais son effet se réduit. L’annonce du passage de 1 à 2 % au 1er août devrait conduire à une reprise de la collecte entre les mois de juillet et septembre même si traditionnellement le second semestre connaît un ou plusieurs mois de décollecte en lien avec les vacances, les achats de rentrée scolaire ou ceux de la fin d’année.

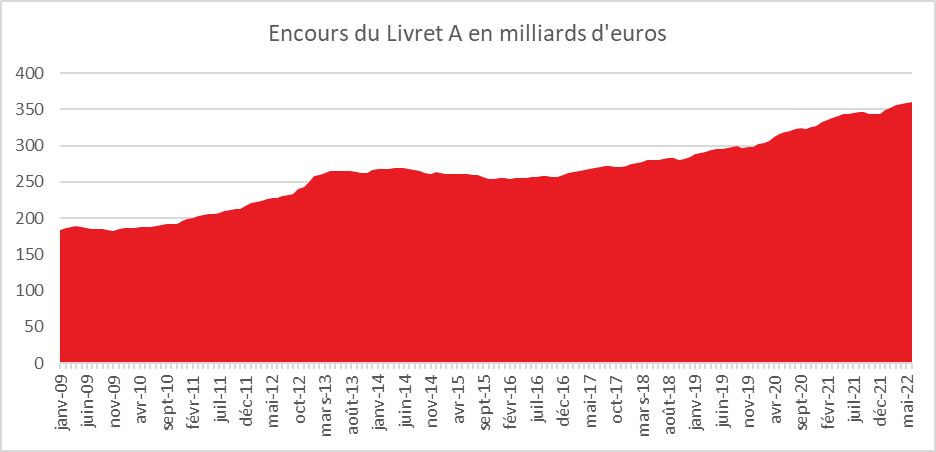

En juin, l’encours du Livret A a battu un nouveau record à 359,8 milliards d’euros, contre 298,6 milliards d’euros en décembre 2019. Il a depuis le début de la crise sanitaire progressé de 20 %.

Le Livret de Développement Durable et Solidaire a également enregistré une collecte positive en juin de 250 millions d’euros euros portant son encours à 128,9 milliards d’euros, nouveau record pour ce placement. Sur les six premiers mois de l’année, la collecte a été de 2,57 milliards d’euros.

Le Coin des Epargnants du 15 juillet 2022

Dans l’angoisse de la future rentrée

L’annonce de l’inflation américaine du mois de juin, +9,1 % en rythme annuel a laissé craindre dans un premier temps à un durcissement de la politique monétaire avec une augmentation de 100 points de base des taux directeurs. La communication des autorités américaines laissant entendre que la hausse des prix n’avait pas pris en compte la décrue intervenue sur le marché pétrolier a rassuré les investisseurs. Il en a résulté une détente sur les taux d’intérêt, aidés en Europe par la menace, à l’automne, d’un fort ralentissement de la croissance.

Aux Etats-Unis, les indicateurs économiques sont meilleurs que prévu. Les ventes au détail ont augmenté de 1 % le mois dernier (+0,9 % attendu), tandis que l’activité manufacturière a rebondi en juillet dans la région de New York, l’indice calculé par la succursale locale de la Fed ayant enregistré une progression surprise à 11,1 points, contre -2 attendus après -1,2 en juin. L’indice de confiance des consommateurs, calculé par l’Université du Michigan, est en hausse en juillet à 51,1, contre 50 en juin et 49,9 attendu par le consensus.

Dans ce contexte encore confus, le CAC 40 est resté stable sur la semaine tout en connaissant durant des fluctuations journalières importantes. Le Daxx allemand a, de son côté, reculé de plus 1 %. L’économie allemande est fragilisée par sa forte exposition au gaz russe. Les indices américains ont également légèrement reculé.

Le prix du baril de pétrole a continué de baisser revenant vendredi 15 juillet à 101 dollars.

Le tableau des marchés de la semaine

| Résultats 15 juillet 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 6,036.00 | +0,05 % | 7 153,03 |

| Dow Jones | 31 288,26 | -0,16 % | 36 338,30 |

| Nasdaq | 11 452,42 | -1,57 % | 15 644,97 |

| Dax Xetra allemand | 12 864,72 | -1,16 % | 15 884,86 |

| Footsie | 7 159,01 | -0,52 % | 7 384,54 |

| Euro Stoxx 50 | 3 477,20 | -0,84 % | 4 298,41 |

| Nikkei 225 | 26 788,47 | +1,02 % | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 228,06 | -3,81 % | 3 639,78 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,651 % | -0,211 pt | +0,193 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans | +1,127 % | -0,296 pt | -0,181 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans | +2,921 % | -0,165 pt | +1,505 % |

| Cours de l’euro / dollar | 1,0086 | -0,86 % | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 704,620 | -2,15 % | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 101,450 | -5,28 % | 78,140 |

L’euro à parité avec le dollar, pourquoi et quelles conséquences ?

En ce mois de juillet, un euro vaut un dollar, un phénomène sans précédent depuis 20 ans. Depuis le début de l’année, l’euro a perdu 12 % de sa valeur. Il faut remonter à septembre 2002 pour retrouver un taux de change encore plus faible.

La dépréciation de l’euro, en ce début d’été, est imputable aux écarts de taux d’intérêt de part et d’autre de l’Atlantique. La banque centrale américaine a engagé, depuis le mois de mars, un relèvement de ses taux quand la BCE ne devrait le faire que ce mois-ci. Les taux directeurs américains évoluent actuellement dans la fourchette 1,5/1,75 % quand ceux de la BCE se situent entre -0,5 et 0 %. D’ici la fin de l’année, cette fourchette pourrait être de 2,75/3 %. L’écart avec les taux européens pourrait être de 2,5 points. Les politiques monétaires différentes se traduisent par des écarts de taux sur les obligations d’Etat. Ainsi pour celles à dix ans, le taux américain est proche de 3 % quand il est de 1,3 pour son équivalent allemand. Les investisseurs privilégient ainsi les obligations américaines au détriment de celles de la zone euro ce qui contribue à la dépréciation de la monnaie commune. Les anticipations de croissance sont plus mauvaises pour l’Europe qui est plus exposée que les Etats-Unis à la guerre en Ukraine et à ses répercussions sur le plan énergétique. La perspective d’un fort ralentissement économique en zone euro incite les investisseurs à opter pour les titres américains. Les Etats-Unis sont, par ailleurs, considérés comme un pays refuge pour les détenteurs de capitaux en période de crise.

La dépréciation de l’euro face au dollar n’a pas commencé avec la guerre en Ukraine mais avec la crise financière de 2008. Juste avant sa survenue, un euro s’échangeait contre 1,5 dollar. Les stigmates de cette crise ont été plus longs à se résorber qu’aux Etats-Unis. La crise des dettes souveraines en 2011 avec le problème de la Grèce a également affaibli l’euro. La mise en place à compter de 2015 d’une politique monétaire ultra-accommodante a conforté le mouvement de baisse de l’euro. La Banque centrale européenne a décidé l’application de taux directeurs nuls voire négatifs pour le taux de dépôts. La dépréciation de l’euro trouve également sa source dans le dilemme auquel est confrontée la BCE. Si pour lutter l’inflation, elle augmente rapidement et fortement ses taux directeurs, elle risque tout à la fois de provoquer une récession et une crise des dettes souveraines. Le risque d’écarts de taux entre les Etats membres limite ses marges de manœuvre ce qui la met dans une position différente de celle de la FED.

Le poids de l’euro comme monnaie de réserve tend à se réduire. En 2008, la monnaie commune représentait près de 28 % des réserve, En 2022, le poids de l’euro dans les actifs des banques centrales a reculé de 28 % à 24 % selon le sondage du Forum officiel des institutions monétaires et financières. Le dollar représente toujours autour de 60 % des réserves de change. L’euro est devenue la deuxième monnaie mondiale grâce avant tout aux échanges internes des Etats membres de l’Union européenne et des Etats qui sont associés au marché commun comme la Turquie. L’Europe est la deuxième zone d’investissement, principalement des achats de dette, pour les institutions monétaires étrangères, mais dans les prochains mois, seulement 15 % des banques centrales comptent accroître leurs investissements obligataires en Europe.

La faiblesse de l’euro devrait se poursuivre tant que l’écart de taux restera substantiel entre les Etats-Unis et l’Union européenne et tant que les anticipations de croissance resteront négatives pour cette dernière. Pour renouer avec une appréciation, les craintes de pénurie d’énergie pour l’hiver devront être levées.

Livret A, vers un taux à 2%

L’INSEE a confirmé que l’inflation avait atteint au mois de juin +0,7 % en juin et en rythme annuel, +5,8 %.

Quel taux du du Livret A au 1er août 2022

En vertu de l’arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementé, le taux des livrets A et des livrets de développement durable et solidaire est égal, après arrondi au dixième de point le plus proche ou à défaut au dixième de point supérieur, au chiffre le plus élevé entre les a et b ci-dessous :

a) La moyenne arithmétique entre :

– la moyenne semestrielle des taux à court terme en euros (€STR) tels que définis par l’orientation modifiée

(UE) 2019/1265 de la Banque centrale européenne du 10 juillet 2019 sur le taux à court terme en euros (€STR) ;

– l’inflation en France mesurée par la moyenne semestrielle de la variation sur les douze derniers mois connus de l’indice INSEE mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages ;

b) 0,5 %.

Sur le premier semestre 2022, le taux d’inflation moyen a été de 4,46 % en rythme annuel. Le taux moyen sur six mois de l’€STR a été -0,58. La moyenne de ces deux valeurs est de 1,94 % ce qui mettrait le taux du Livret A à 1,9 ou à 2 %.

| Taux du Livret A | |

| 22 mai 1818 | 5,00% |

| 1er janvier 1851 | 4,75% |

| 1er janvier 1881 | 3,50% |

| 1er janvier 1905 | 3,00% |

| 1er janvier 1916 | 3,50% |

| 1er janvier 1929 | 3,50% |

| 1er janvier 1946 | 1,50% |

| 1er janvier 1960 | 3,25% |

| 1er janvier 1966 | 3,00% |

| 1er janvier 1968 | 3,50% |

| 1er juin 1969 | 4,00% |

| 1er janvier 1970 | 4,25% |

| 1er janvier 1974 | 6,00% |

| 1er janvier 1975 | 7,50% |

| 1er janvier 1976 | 6,50% |

| 16 octobre 1981 | 8,50% |

| 1er août 1983 | 7,50% |

| 16 août 1984 | 6,50% |

| 1er juillet 1985 | 6,00% |

| 16 mai 1986 | 4,50% |

| 1er mars 1996 | 3,50% |

| 16 juin 1998 | 3,00% |

| 1er août 1999 | 2,25% |

| 1er juillet 2000 | 3,00% |

| 1er août 2003 | 2,25% |

| 1er août 2005 | 2,00% |

| 1er février 2006 | 2,25% |

| 1er août 2006 | 2,75% |

| 1er août 2007 | 3,00% |

| 1er février 2008 | 3,50% |

| 1er août 2008 | 4,00% |

| 1er février 2009 | 2,50% |

| 1er mai 2009 | 1,75% |

| 1er août 2009 | 1,25% |

| 1er août 2010 | 1,75% |

| 1er février 2011 | 2,00% |

| 1er août 2011 | 2,25% |

| 1er février 2013 | 1,75% |

| 1er août 2013 | 1,25% |

| 1er août 2014 | 1,00% |

| 1er août 2015 | 0,75% |

| 1er février 2020 | 0,50% |

| 1er février 2022 | 1,00 % |

| 1er août 2022 | 2 % ? |

Depuis le début des années 1980, il n’y avait jamais eu de relèvement d’un point. Le plus important avait réalisé le 1er juillet 2000 avec une hausse de 0,75 point.

Pour un épargnant ayant 10 000 euros sur son Livret A, le gain sera de 100 euros de plus, soit un total de 200 euros, l’inflation étant prévu pour l’ensemble de l’année 2022 à 5,5 % (prévision INSEE juin 2022), la perte réelle pour l’épargnant sera de 350 euros en euros constants.

Le relèvement du taux du Livret A d’un point coûtera pour ce seul produit 3,6 milliards d’euros aux banques et à la Caisse des Dépôts.

Compte tenu des règles de centralisation, le coût des banques sera de 1,44 milliard d’euros et de 2,16 milliards d’euros pour la Caisse des Dépôts. En diminuant la rentabilité de cette dernière, le relèvement du taux du Livret A réduit le montant des dividendes qu’elle verse à l’Etat son actionnaire.

L’augmentation du taux pourra se traduire par une hausse de taux pour les emprunts des bailleurs sociaux, des entreprises (à partir des ressources du LDDS) et des collectivités locales. A défaut de pouvoir jouer sur les taux, les banques pourraient accroître le montant des frais supportés par les clients.

L’augmentation du taux du Livret A devrait conduire à une augmentation de la collecte ce qui pénaliser, en période d’inflation, la consommation. Ce phénomène a été constaté lors du relèvement intervenu au 1er février 2022. Depuis le début de l’année, la collecte du Livret A est dynamique avec plus de 15 milliards d’euros, l’encours du Livret A ayant battu un nouveau record fin mai avec 358,8 milliards d’euros.

Le taux du Livret A sera deux fois supérieur à celui du taux moyen net d’impôt des fonds euros, ce qui est sans précédent. Il sera nettement supérieur aux taux des livrets bancaires fiscalisés (0,09 % au mois de mai selon la Banque de France).

Le taux du Livret d’Epargne Populaire à 4,5 %

Le gouvernement pourrait décider de relever le taux du Livret d’Epargne Populaire à 4,5 % (taux de l’inflation arrondi au dixième supérieur). Il faut remonter à 1998 pour avoir un taux du LEP identique (4,5 %). Le LEP sera ainsi de loin le placement de court terme le mieux rémunéré permettant de compenser l’inflation. 7 millions de Français ont un LEP quand une vingtaine de millions pourraient potentiellement en ouvrir un.

| Taux du LEP | |

| 14-janv-83 | 8,50 % |

| 16-août-84 | 7,50 % |

| 1er juillet 1985 | 7,00 % |

| 16-mai-86 | 5,50 % |

| 1er mars 1996 | 4,75 % |

| 16-juin-98 | 4,75 % |

| 1er août 1999 | 4,00 % |

| 1er juillet 2000 | 4,25 % |

| 1er août 2003 | 4,25 % |

| 1er août 2004 | 3,25 % |

| 1er août 2005 | 3,00 % |

| 1er février 2006 | 3,25 % |

| 1er août 2006 | 3,75 % |

| 1er août 2007 | 4,00 % |

| 1er février 2008 | 4,25 % |

| 1er août 2008 | 4,50 % |

| 1er février 2009 | 3,00 % |

| 1er mai 2009 | 2,25 % |

| 1er août 2009 | 1,75 % |

| 1er août 2010 | 2,25 % |

| 1er février 2011 | 2,50 % |

| 1er août 2011 | 2,75 % |

| 1er août 2012 | 2,75 % |

| 1er février 2013 | 2,25 % |

| 1er août 2013 | 1,75 % |

| 1er août 2014 | 1,50 % |

| 1er août 2015 | 1,25 % |

| 1er février 2020 | 1,00 % |

| 1er février 2022 | 2,20 % |

Les pensions de base et les minimas sociaux revalorisés depuis le 1er juillet 2022

Le Gouvernement a décidé la revalorisation des pensions de base de retraite de 4 % à compter du 1er juillet dernier. Cette mesure ne sera effective qu’après l’adoption du projet de loi sur le pouvoir d’achat. Les retraités devraient bénéficier de cette majoration qui sera rétroactive à partir du 9 août prochain.

La revalorisation de 4 % s’appliquera également à toutes les prestations sociales et familiales. Celles-ci sont logiquement revalorisées chaque année en fonction de l’évolution de la moyenne des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers mois, conformément à l’article L161-25 du Code de la Sécurité sociale. Pour ces dernières, la hausse du mois de juillet s’ajoute ) celles de 1,8 % intervenue le 1er avril dernier.

La revalorisation anticipée concernera les bénéficiaires de minima sociaux, c’est-à-dire :

- les 1,9 millions de foyers bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) ;

- les 1,2 millions d’allocataires de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

- les 600 000 bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ou minimum vieillesse ;

- les 300 000 bénéficiaires des allocations de solidarité versées par Pôle emploi, l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation équivalent retraite (AER) et l’allocation temporaire d’attente (ATA) ;

- les titulaires de l’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ;

- les titulaires de l’Allocation veuvage (AV).

Exemples de nouveaux montants :

| Prestation sociale | Montant mensuel au 1er avril 2022 | Montant mensuel probable au 1er juillet 2022 |

| RSA | 575,52 euros (maximum pour une personne seule) | 598,54 euros |

| AAH | 919,86 euros (maximum) | 956,65 euros |

| ASPA | 916,78 euros (maximum pour une personne seule) | 953,45 euros |

| ASS | 516,30 euros (à taux plein) | 537 euros |

La prime d’activité, versée aux travailleurs modestes, est également revalorisée par anticipation de 4 %. Cette hausse bénéficiera à 4,5 millions de foyers.

Les pensions d’invalidité et rentes d’accidents du travail ou de maladies permanentes (AT-MP) augmenteront, aussi, de 4 % en juillet. 2,4 millions de personnes en sont bénéficiaires.

Les prestations familiales versées par les Caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) seront enfin revalorisées de 4 %, après 1,8 % en avril dernier.

Sont concernées :

- les allocations familiales ;

- le complément familial ;

- la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), qui comprend la prime à la naissance ou à l’adoption, l’allocation de base, la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) et le complément de libre choix du mode de garde (CMG) ;

- l’allocation de soutien familial (ASF) ;

- l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ;

- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).

6 millions de familles profiteront de cette hausse anticipée/

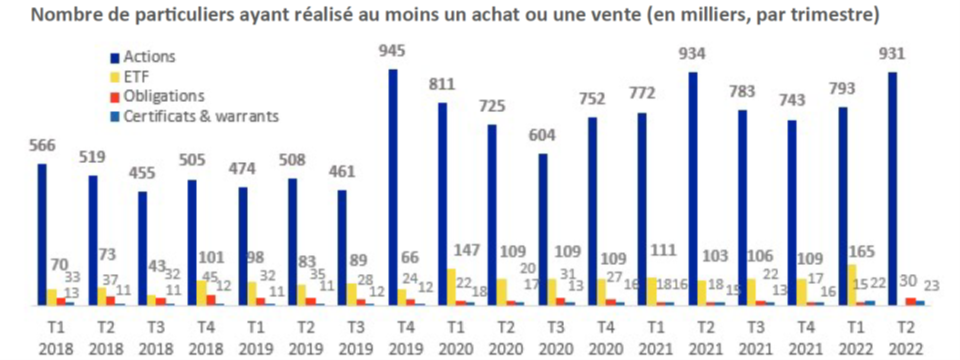

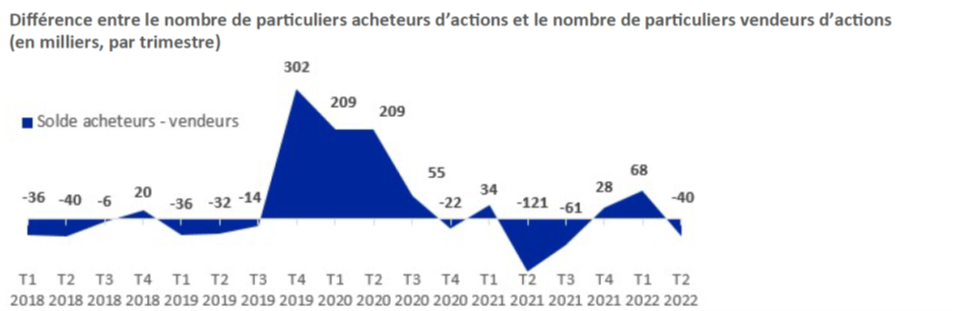

Des particuliers toujours présents sur le marché actions

Selon l’Autorité des Marchés Financiers, au 2e trimestre 2022, 931 000 particuliers ont acheté ou vendu des actions. Depuis le 4e trimestre 2019, le nombre de particuliers réalisant des opérations sur les actions est élevé en France. Il avoisinait 500 000 par trimestre en 2018. L’augmentation du nombre d’actionnaires après une longue période de baisse enter 2008 et 2018 ainsi que leur rajeunissement expliquent cette évolution. Le développement de la gestion pilotée des Plans d’Epargne en Actions ou des contrats d’assurance vie ou des Plans d’Epargne Retraite favorise également la multiplication des arbitrages.

Malgré un contexte de baisse du cours des actions depuis le début de l’année, l’arrivée de nouveaux actionnaire se maintient à un haut niveau. Au 1er trimestre, 91 000 nouveaux actionnaires ont été enregistrés et 64 000 au 2e. Au total, 599 000 particuliers ont acheté au 2e trimestre des actions, contre 606 000 au premier. Le nombre de vendeurs a été légèrement supérieur à celui des acheteurs. Compte tenu de la forte baisse des indices, plus de 15 points pour le CAC 40 sur le premier semestre, ce résultat est assez logique d’autant plus que l’année 2021 avait été marquée par une progression historique des indices, +29 %. Des actionnaires ont souhaité engrangé des plus-values en début d’année d’autant plus que les marchés se sont retournés assez rapidement. L’arrivée de jeunes actionnaires et le développement des comptes en ligne contribuent à la réalisation rapide de plus-values. Les Français sont plus opportunistes que dans le passé face aux actions en achetant en période de baisse et sachant solder leurs positions.

Le Coin des Epargnants du 8 juillet 2022 : vérité en deçà de l’Atlantique, erreur au-delà ?

L’euro à parité ou presque avec le dollar

Les anticipations de divergence des politiques monétaires européenne et américaine ainsi que les craintes d’une récession au sein de la zone euro sur fond de pénurie de pétrole et de gaz à l’automne, ont contribué à affaiblir l’euro par rapport au dollar. L’euro a terminé la semaine à 1,01 dollar, son plus bas niveau de ces vingt dernières années, en baisse de 10 % sur un mois. L’écart de taux de part et d’autre de l’Atlantique tend à s’accroître, ce qui amène des ventes d’euros au profit du dollars. Les résultats de l’emploi américain confortent cet arbitrage. Au mois de juin, l’économie américaine a créé, en effet, 372 000 postes en juin après 384 000 (révisé de 390 000) le mois précédent, selon les chiffres publiés par le Bureau of Labor Statistics (BLS), contre 265 000 anticipés par le consensus formé par Bloomberg. Le taux de chômage est resté stable à 3,6 % comme prévu, tandis que la croissance du salaire horaire moyen a ralenti à 5,1 % sur un an, après 5,3 % en mai. La bonne tenue de l’emploi américain pourrait se traduire par une nouvelle hausse des taux de 75 points de base à l’occasion de la réunion de la Fed à la fin du mois, même si les signes d’un tassement de la croissance des salaires et la récente chute des prix des matières premières suggèrent que les perspectives d’inflation pourraient s’améliorer plus rapidement que prévu par les responsables de la banque centrale. Les investisseurs parient sur un relèvement substantiel. Le taux de l’obligation de l’Etat américain a 10 ans est repassé en fin de semaine au-dessus de 3 %.

Un euro faible renchérit le coût des importations et alimente de ce fait l’inflation. Pour la première fois depuis 1991, juste après la réunification, l’Allemagne a enregistré un déficit commercial en mai. L’augmentation du coût de l’énergie et les difficultés du secteur automobile expliquent la dégradation du solde commercial. Par ailleurs, l’Allemagne, premier fournisseur européen de la Russie avant la guerre en Ukraine, a vu ses exportations vers ce pays diminuer de plus de 30 % en quelques mois.

En milieu de semaine, le baril de pétrole Brent est repassé furtivement en-dessous de 100 dollars avant de se redresser légèrement en fin de semaine. Le ralentissement attendu de la croissance en 2022 à l’échelle mondiale est supposé peser sur la demande du pétrole, ce qui concourt à la baisse du cours du baril. Sur un mois, le baril de Brent a perdu 10 %.

Les marchés « actions » après une fin du mois de juin difficile ont, cette semaine, enregistré des hausses. Le CAC40 s’est valorisé de 1,72 % et le Nasdaq de 4,56 %. Les fortes baisses des dernières semaines ont incité les investisseurs à revenir sur le marché à la recherche de plus-values potentielles.

Le tableau des marchés de la semaine

| Résultats 8 juillet 2022 | Évolution sur 5 jours | Résultats 31 déc. 2021 | |

| CAC 40 | 6 033,13 | +1,72 % | 7 153,03 |

| Dow Jones | 31 338,15 | +0,77 % | 36 338,30 |

| Nasdaq | 11 635,31 | +4,56 % | 15 644,97 |

| Dax Xetra allemand | 13 015,23 | +1,58 % | 15 884,86 |

| Footsie | 7 196,24 | +0,38 % | 7 384,54 |

| Euro Stoxx 50 | 3 506,55 | +1,79 % | 4 298,41 |

| Nikkei 225 | 26 517,19 | +2,14 % | 28 791,71 |

| Shanghai Composite | 3 356,08 | -0,77 % | 3 639,78 |

| Taux de l’OAT France à 10 ans (18 heures) | +1,862 % | +0,062 pt | +0,193 % |

| Taux du Bund allemand à 10 ans | +1,333 % | +0,105 pt | -0,181 % |

| Taux du Trésor US à 10 ans | +3,086 % | +0,097 pt | +1,505 % |

| Cours de l’euro / dollar | 1,0174 | -2,40 % | 1,1378 |

| Cours de l’once d’or en dollars | 1 742,090 | -3,71 % | 1 825,350 |

| Cours du baril de pétrole Brent en dollars | 107,100 | -3,84 % | 78,140 |

La difficile introduction en bourse de Deezer

L’action de Deezer, un fournisseur français de musique en ligne a, dans un contexte de marché difficile, baissé de 15 % lors de son introduction en bourse. Celle-ci était la deuxième tentative de la société après avoir essuyé un échec en 2015. Les dirigeants de cette start-up ont opté pour la cotation afin d’accéder aux capitaux nécessaires à son développement. Le marché de la musique en ligne est en plein essor mais demeure fragile, les internautes s’étant habitués à la gratuité. Par ailleurs, le marché est dominé par des grandes entreprises qui laissent peu de place aux seconds rôles.

En 2021, au niveau mondial, 523,9 millions de personnes sont abonnés à différentes offres payantes de musique en ligne. le nombre d’abonnés s’est accru de 109,5 millions l’année dernière, soit une hausse de +26,4 %. En France, une dizaine de millions de personnes auraient souscrit à un abonnement de musique en ligne. En comptant les utilisateurs sans abonnement (qui contribuent au chiffre d’affaires par la publicité des plateformes), la France compterait 22 millions d’utilisateurs.

Le marché de la musique en ligne est dominé par Spotify qui détient 31 % de parts de marché, suivie d’Apple Music (15 %), d’Amazon Music, Tencent Music (13 %) et YouTube Music (8 %). Le service musical de Google connait une forte croissance avec une progression de 50 % du nombre d’abonnés en 2021, une majorité étant de jeunes utilisateurs.

Les applications de musique en ligne chinoises sont également en forte croissance tout en restant cantonnées sur le marché de leur pays d’origine et des pays limitrophes. Tencent Music et NeatEase ont ainsi accumulé 35,7 millions de nouveaux abonnés en l’espace d’un an alors qu’ils ne sont disponibles qu’en Chine.

Le Français Deezer ne détient que 2 % du marché du streaming avec 9,6 millions d’abonnés. Il reste franco-français avec un taux de pénétration faible dans les autres pays. Deezer a généré en 2021 un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros et a comme objectif d’atteindre le milliard d’euros d’ici à 2025, ainsi que la rentabilité opérationnelle. Le streaming est une activité peu rentable en raison des coûts informatiques et des coûts de diffusion croissants. Les compagnies de musique, « les majors » comme Universal ou Sony, négocient de plus en plus âprement l’accès à leur catalogue. Pour accroître leur pouvoir de négociation, elles achètent les portefeuilles musicaux aux artistes. Springsteen (500 millions de dollars), Bob Dylan (300 millions de dollars), Sting ou encore les héritiers de Bowie ont ainsi vendu les droits de leurs albums à des majors. Les Rolling Stones ont choisi un système différent. Ils concèdent pour une durée déterminée leur portefeuille musical et tous les droits afférents (e-commerce, merchandising) en contrepartie d’une certaine somme. Dans tous les cas, les compagnies sont appelées à rentabiliser leurs investissements, ce qui passe par des négociations serrées avec les diffuseurs que les applications de musique en ligne. Deezer a, lors de son introduction en bourse, également souffert du contexte, les investisseurs privilégiant les produits de taux sur les actions.

Taux de rémunération des livrets bancaires stable en mai

Le taux de rémunération des livrets d’épargne ordinaires est resté stable au mois de mai à 0,09% malgré le début de remontée des taux.

Taux moyens de rémunération des encours de dépôts bancaires, en % et CVS (a)

| mai-2021 | mars-2022 | avr- 2022 (e) | mai-2022 (f) | |

| Taux moyen de rémunération des encours de dépôts bancaires | 0,44 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

| Ménages | 0,65 | 0,79 | 0,79 | 0,78 |

| dont : – dépôts à vue | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,34 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 0,92 | 0,73 | 0,72 | 0,71 |

| – livrets à taux réglementés (b) | 0,53 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |

| dont : livret A | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| – livrets ordinaires | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

| – plan d’épargne-logement | 2,60 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |

| SNF | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

| dont : – dépôts à vue | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| – comptes à terme <= 2 ans (g) | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,09 |

| – comptes à terme > 2 ans (g) | 0,73 | 0,61 | 0,61 | 0,60 |

| Pour mémoire : | ||||

| Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Euribor 3 mois (c) | -0,54 | -0,50 | -0,45 | -0,39 |

| Rendement du TEC 5 ans (c), (d) | -0,38 | 0,23 | 0,79 | 0,94 |

Note : En raison des arrondis, la somme peut légèrement différer du total des composantes

a. Les taux d’intérêt présentés ici sont des taux apparents calculés en rapportant les flux d’intérêts courus des mois sous revue à la moyenne mensuelle des encours correspondants. Pour les différents types de dépôts, y compris ceux dont la rémunération est progressive, ils correspondent à la moyenne des conditions pratiquées lors du mois sous revue par les établissements de crédit français sur les dépôts des sociétés et des ménages (y compris institutions sans but lucratif au service des ménages) résidents.

b. Les livrets à taux réglementés comprennent les livrets A, livrets bleu, livrets de développement durable, comptes épargne-logement, livrets jeunes et livrets d’épargne populaire.

c. Moyenne mensuelle.

d. Taux de l’Échéance Constante 5 ans. Source : Comité de Normalisation Obligataire.

e. Données révisées.

f. Données provisoires.

g. Y compris les bons de caisse, autres comptes d’épargne à régime spécial, plans d’épargne populaire et emprunts subordonnés

Le Coin des Epargnants : mobilisation générale contre l’inflation

Inflation toujours en hausse

Au mois de juin, l’inflation en France a atteint 5,8 % en rythme annuel, toujours en hausse. En Allemagne, elle a légèrement ralenti à 8,2 %. Outre-Rhin, elle s’était élevée à 8,7 % en mai. Pour l’ensemble de la zone euro, l’inflation a été de 8,6 % au mois de juin, contre 8,1 % en mai selon une estimation rapide publiée par Eurostat. S’agissant des principales composantes de l’inflation de la zone euro, l’énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en juin (41,9 %, comparé à 39,1 % en mai), suivie de l’alimentation, alcool & tabac (8,9 %, comparé à 7,5 % en mai), des biens industriels hors énergie (4,3 %, comparé à 4,2 % en mai) et des services (3,4 %, comparé à 3,5% en mai).

Des marchés dominés par la peur de la récession

Lors du premier semestre 2022, le CAC 40 a connu sa troisième plus forte baisse de son histoire avec un recul de 17,20 %. Les deux baisses plus importantes avaient été enregistrées en 2020 avec -17,43 % et en 2008 avec -21 %. Les autres places occidentales connaissent des évolutions comparables. L’indice allemand, le Daxx a perdu 19,52 % et l’Eurostoxx, 19,62 % en six mois. Le Nasdaq a perdu près du tiers de sa valeur en six mois (-29,51 %). Le Dow Jones a de son côté baissé de 15,31 %.

La résurgence de l’inflation, le relèvement des taux d’intérêt et la crainte de récession qui en résulte, avec en toile de fond la guerre en Ukraine et la menace persistante de l’épidémie, expliquent cette contraction qui fait suite à la progression exceptionnelle de 2021.

La peur de la récession induit une baisse des taux d’intérêt sur les obligations d’Etat, les investisseurs privilégiant les placements sans risque.

Les banques centrales en mode combattant

Le président de la Fed, Jerome Powell, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et le gouverneur de la BoE anglaise, Andrew Bailey, ont tous réaffirmé leur intention de ramener l’inflation à son objectif lors d’un panel organisé au Forum de la BCE, le 29 juin dernier. Jerome Powell a admis qu’il y avait un risque que la Fed aille trop loin dans la hausse des taux, pouvant provoquer un réel ralentissement de l’activité, mais que ce risque n’était pas le plus important. Le pire des scénarios pour l’économie serait que la banque centrale échoue à restaurer la stabilité des prix. Jerome Powell et Christine Lagarde ont également mis en garde, hier, contre l’augmentation des risques liés à une inflation qui s’annonce durablement élevée, préparant ainsi les investisseurs à des moments « douloureux ».