Accueil > Actualités > Prévoyance > 2025 >

Mortalité infantile en France : interrogation sur les origines de son augmentation

Depuis quelques années, la mortalité infantile ne baisse plus en France ; au contraire, elle augmente légèrement. Même si elle demeure faible, ce retournement interroge et laisse supposer une dégradation du système de prévention et de soins. Toute conclusion hâtive est néanmoins à proscrire.

Une hausse du taux de mortalité infantile depuis 2011

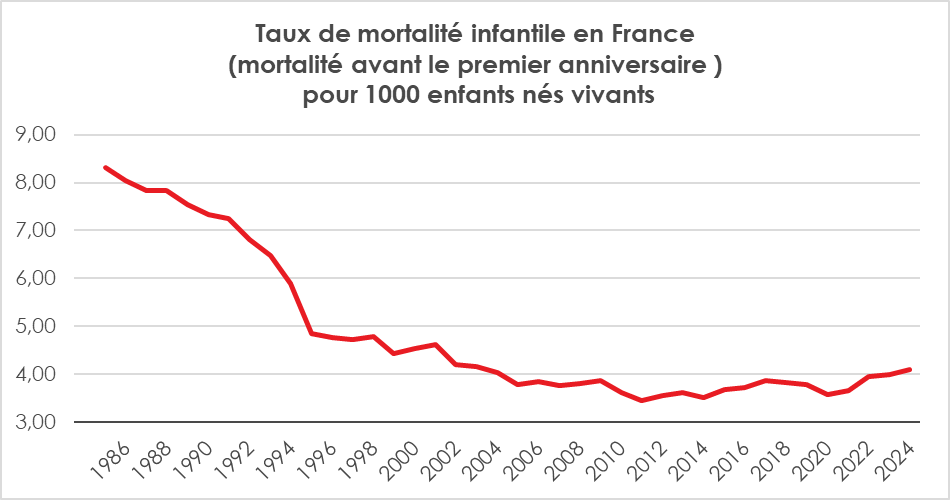

En 2024, le taux de mortalité infantile – qui rapporte le nombre d’enfants décédés avant l’âge d’un an au nombre d’enfants nés vivants – s’élève, selon l’INSEE, à 4,1 ‰, soit environ 2 700 enfants. Un enfant sur 250 meurt avant son premier anniversaire. Un quart de ces décès a lieu le jour de la naissance, la moitié entre 1 et 27 jours, et un quart dans la période post-néonatale (de 28 jours à moins d’un an).

Entre 1993 et 1995, ce taux avait chuté de 25 % en deux ans, principalement en raison d’une baisse marquée de la mortalité post-néonatale (-41 %), grâce aux campagnes de prévention contre la mort subite du nourrisson (couchage sur le dos, absence d’objets mous dans le lit, etc.). De 1995 à 2011, la baisse s’est poursuivie, mais à un rythme plus lent. Depuis 2011, en revanche, la tendance s’est inversée : le taux est passé de 3,5 ‰ à 4,1 ‰ en 2024.

Dans le détail, la mortalité le jour de la naissance et celle en période post-néonatale sont restées stables. Seule la mortalité entre 1 et 27 jours a progressé, passant de 1,5 ‰ à 2,0 ‰. Résultat : depuis 2018, la France a un taux de mortalité infantile supérieur à la moyenne de l’Union européenne. En 2023, celle-ci s’établissait à 3,3 ‰, contre 4,0 ‰ en France. Ces comparaisons internationales doivent toutefois être interprétées avec prudence en raison des différences de pratiques de déclaration.

Légère baisse du taux d’enfants mort-nés depuis 2012

Les progrès de la médecine permettent à des enfants qui auraient autrefois été mort-nés – et donc non comptabilisés dans les naissances vivantes – de survivre quelques heures ou jours, ce qui induit mécaniquement une hausse de la mortalité infantile.

Le taux de mortinatalité spontanée, c’est-à-dire le nombre d’enfants mort-nés hors interruption médicale de grossesse, rapporté au nombre total de naissances, a légèrement baissé entre 2012 et 2023 (-0,2 ‰). Le nombre d’interruptions médicales de grossesse a également diminué (-0,2 ‰), ce qui pourrait expliquer une hausse des décès précoces après naissance.

La multiplication des naissances multiples, un facteur aggravant

Entre 2015 et 2017, les naissances multiples ont augmenté, en lien avec un recours accru à la procréation médicalement assistée (PMA), notamment la fécondation in vitro (FIV). Environ un accouchement sur quatre après FIV aboutit à une naissance multiple, contre un sur cent en cas de grossesse naturelle.

Or, le risque de décès avant un an est cinq fois plus élevé pour les enfants issus d’une naissance multiple : 16,7 ‰ contre 3,3 ‰. Ce risque est particulièrement marqué dans les premiers jours de vie. La prématurité, qui touche 51 % des enfants nés de grossesses multiples contre 5 % pour les autres, en est une cause majeure.

Entre les périodes 2010-2014 et 2015-2022, le taux de mortalité infantile est passé de 3,6 ‰ à 3,8 ‰. La hausse est quasi générale, sauf pour les enfants issus d’un accouchement multiple où elle atteint +2,3 points (de 16,4 ‰ à 18,7 ‰).

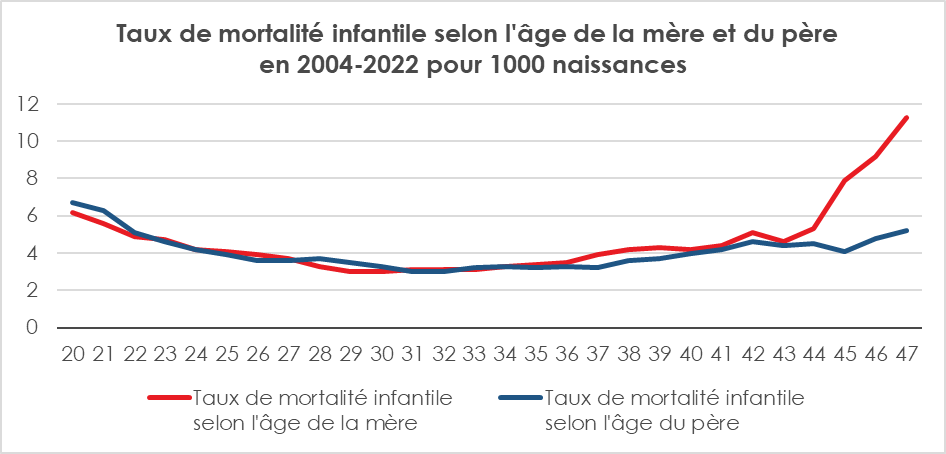

Une mortalité infantile plus élevée chez les mères très jeunes ou âgées

L’âge moyen des mères à l’accouchement ne cesse d’augmenter. De 24 ans en 1974 pour un premier enfant, il est passé à 28,5 ans en 2015 et 31,0 ans en 2023. La part des mères de plus de 40 ans est passée de 1,7 % à 5,7 % entre 1980 et 2019, tandis que celle des mères de moins de 18 ans a chuté de 7 % à moins de 2 %.

La mortalité infantile est plus faible entre 26 et 37 ans (<4 ‰), mais dépasse 5 ‰ pour les mères de 21 ans ou moins et celles de 44 ans ou plus. Elle culmine à 11,7 ‰ à 16 ans et à 11,3 ‰ à 47 ans, soit trois fois la moyenne.

Chez les plus jeunes, un suivi insuffisant de la grossesse peut en être la cause ; chez les plus âgées, les risques sont accrus en raison de pathologies chroniques, de complications obstétricales ou de grossesses multiples.

Un gradient social très marqué

De 2004 à 2022, le taux de mortalité infantile était en moyenne de 2,2 ‰ chez les mères cadres, 3,5 ‰ chez les ouvrières, 3,6 ‰ chez les employées, et 5,1 ‰ chez les inactives ou sans catégorie sociale renseignée. Les mères inactives ou de milieu populaire sont en moins bonne santé et ont un accès plus difficile aux soins, notamment préventifs. En 2016, 10 % des ouvrières et 7 % des inactives déclaraient fumer 10 cigarettes ou plus par jour au troisième trimestre, contre 0,5 % des cadres.

Des écarts persistants en Outre-Mer

Entre 2004 et 2022, la mortalité infantile est plus de deux fois plus élevée dans les DOM (8,0 ‰) qu’en métropole (3,5 ‰). Elle atteint 9,7 ‰ en Guyane, 9,2 ‰ à Mayotte, 8,0 ‰ en Martinique, 7,8 ‰ en Guadeloupe et 6,9 ‰ à La Réunion. En métropole, aucun département ne dépasse 5 ‰.

La pauvreté, l’obésité (entre 22 % et 25 % des femmes enceintes), le faible poids de naissance (plus de 10 % contre 7,1 % en métropole), ou encore des pratiques à risque comme le cododo non sécurisé expliquent en partie ces écarts.

Les mères nées en Afrique plus exposées

De 2004 à 2022, le taux de mortalité infantile est de 3,4 ‰ pour les mères nées en France, en Europe ou en Asie, mais de 4,6 ‰ pour celles nées au Maghreb et de 7,5 ‰ pour celles nées dans un autre pays d’Afrique. À caractéristiques égales, ces écarts persistent.

Les mères originaires d’Afrique subsaharienne présentent un taux élevé de suivi de grossesse inadéquat (35 % contre 17 % pour les mères nées en France). Entre 2010-2014 et 2015-2022, la proportion de nouveau-nés ayant une mère née à l’étranger est passée de 19,5 % à 23,6 %, contribuant à une hausse de 0,1 point du taux de mortalité infantile.

Le taux de mortalité infantile reste, en France, l’un des plus faibles au monde, mais son évolution récente appelle à la vigilance. La combinaison de facteurs médicaux, sociaux et démographiques – vieillissement des mères, inégalités territoriales et sociales, hausse des naissances multiples – révèle une réalité plus contrastée qu’il n’y paraît. Si la tendance demeure modeste en intensité, elle signale peut-être une forme d’essoufflement dans l’efficience de notre système de prévention et d’accompagnement périnatal.

Suivez le cercle

recevez notre newsletter

le cercle en réseau

contact@cercledelepargne.com