Accueil > Actualités > Retraite > 2025 >

Minima sociaux et retraite : la sortie de la précarité n’est pas automatique

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a, dans une étude de 2024, étudié les effets pour les bénéficiaires de minimas sociaux de leur passage à la retraite. Elle a, à cette fin, croisé des données issues de l’échantillon interrégimes de retraités (EIR) et l’échantillon national interrégimes d’allocataires de compléments de revenus d’activité et de minima sociaux (ENIACRAMS).

Cette base statistique, construite par l’Institut des politiques publiques (IPP) en partenariat avec la DREES, permet de retracer les trajectoires des bénéficiaires de minima sociaux à l’approche de la retraite, et d’évaluer dans quelle mesure l’accès à la pension permet une sortie effective de la précarité. Les résultats offrent un éclairage nouveau sur la transition entre activité, inactivité préretraite et vieillesse, dans un contexte de réformes successives du système de retraite. La base EIR-ENIACRAMS couvre l’essentiel des minima sociaux : RSA, AAH, ASS, ASPA et ASV. Ensemble, ces dispositifs représentent plus de 96 % des allocataires de minima sociaux en France.

Une diminution progressive des minima sociaux après 62 ans, mais loin d’être totale

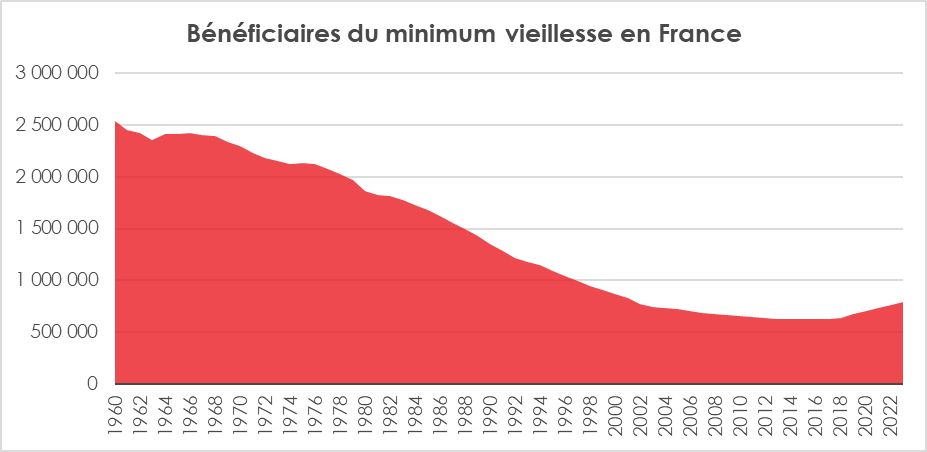

En 2020, 11 % des personnes âgées de 61 ans résidant en France percevaient un minimum social. Cette proportion chute à 7,3 % dès l’âge légal de départ à la retraite (62 ans), puis diminue lentement jusqu’à 5,5 % à 70 ans. Cette baisse étalée sur plusieurs années souligne le rôle ambivalent de la retraite. Si elle permet à de nombreuses personnes de sortir des minima sociaux, ce phénomène n’est ni instantané ni généralisé. La sortie des dispositifs sociaux ne coïncide donc pas toujours avec l’âge légal. À 67 ans, âge d’obtention du taux plein sans condition de durée de cotisation, 6 % de la population perçoit encore un minimum social. Cette persistance interroge les conditions économiques des retraités les plus fragiles, en particulier ceux n’ayant pas pu valider une carrière complète ou n’ayant jamais cotisé. Ces personnes sont essentiellement attributaires du minimum vieillesse. Ce dernier est versé à 800 000 retraités sur les 17 millions que compte la France.

Une transition incertaine : un tiers des anciens allocataires le restent à 70 ans

Parmi les bénéficiaires d’un minimum social à 59 ans, 44 % le sont toujours à 67 ans, et 33 % encore à 70 ans. Ces chiffres traduisent une précarité durable pour une frange non négligeable de la population âgée. Loin d’être résorbée par l’accès à la retraite, la pauvreté s’y prolonge souvent, notamment dans les cas de carrières heurtées ou d’incapacité durable.

Parmi ces personnes toujours allocataires à 70 ans, 12,5 % ne disposent d’aucune retraite personnelle et ne survivent donc que grâce aux dispositifs de solidarité du minimum vieillesse. La situation varie toutefois selon le minimum social d’origine. Ainsi, seuls 10 % des anciens bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à 59 ans perçoivent encore un minimum à 70 ans, contre 52 % des anciens bénéficiaires du RSA, et jusqu’à 60 % pour ceux ayant touché l’AAH (taux d’incapacité ≥ 80 %). Cette hétérogénéité reflète la diversité des trajectoires et l’inégalité des protections offertes selon le parcours antérieur et l’état de santé.

La réforme de 2010 : une élévation de l’âge légal qui se traduit par un allongement du temps passé dans les minima sociaux

La réforme des retraites de 2010, qui a repoussé l’âge légal de départ de 60 à 62 ans pour les générations nées à partir de 1955, a eu un effet mécanique sur le nombre de bénéficiaires de minima sociaux parmi les 60-61 ans. Pour la génération 1950, 47 % des allocataires à 59 ans le restent à 60 ans. Ce taux monte à 90 % pour les générations suivantes. Parmi ceux qui n’étaient pas allocataires à 59 ans, les taux d’entrée dans les minima à 60 ans restent faibles (1 à 1,6 %), soulignant que la hausse du nombre de bénéficiaires à ces âges est principalement due à la prolongation des situations de précarité existantes. Autrement dit, le décalage de l’âge légal a conduit à une extension de la période pendant laquelle certains individus, exclus du marché du travail et sans droits à retraite, dépendent d’allocations sociales.

La réforme de 2023 devrait avoir un effet plus modéré, car elle ne concerne que les assurés non inaptes. En effet, 57 % des bénéficiaires de minima sociaux qui sortent des dispositifs à 62 ans le font aujourd’hui grâce à un départ pour inaptitude, qui reste inchangé par la réforme récente.

Sortir des minima sociaux ne signifie pas sortir de la pauvreté

L’arrêt du versement d’un minimum social à la liquidation de la retraite ne traduit pas nécessairement une amélioration décisive de la situation économique des individus. De nombreuses retraites personnelles restent inférieures aux plafonds des minima sociaux. Le non-recours, le passage à une pension de réversion ou la prise en compte des ressources du conjoint peuvent également expliquer cette sortie statistique. Ainsi, la faiblesse des retraites de droit propre continue de poser la question d’une revalorisation des pensions les plus basses, au-delà de l’ASPA, afin de garantir un niveau de vie décent.

L’étude de la DREES souligne que le passage à la retraite n’efface pas toujours les inégalités accumulées durant la vie active. Elle impose une réflexion sur la coordination entre les politiques de solidarité (RSA, AAH, ASS) et celles du vieillissement (ASPA, retraite anticipée pour inaptitude, pension minimum). À l’heure où l’espérance de vie sans incapacité stagne et où les réformes successives reculent l’accès au droit à pension, la question du soutien aux populations précaires vieillissantes devient un enjeu central de justice sociale.

Suivez le cercle

recevez notre newsletter

le cercle en réseau

contact@cercledelepargne.com