Accueil > Actualités > Economie > 2025 >

Les couleurs de l’économie

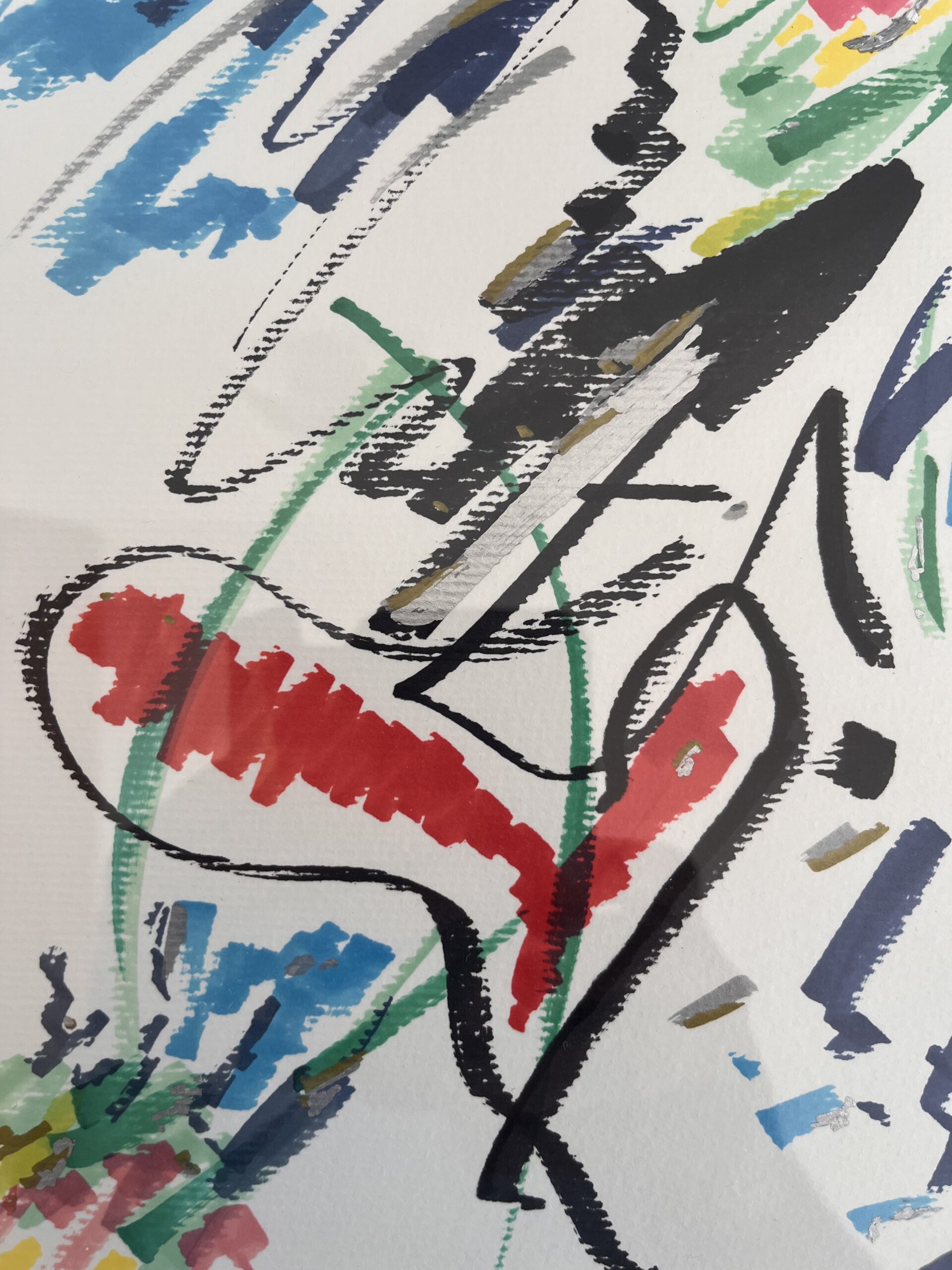

création de Stephanie MacKenzie – don à l’auteur de l’article –

Site de Stephanie MacKenzie

Instagram de Stephanie MacKenzie

Dans un café parisien, deux présences se frôlent sans se toucher. Lui, absorbé ailleurs, une pipe aux lèvres ; elle, les épaules basses, l’œil perdu, contemple un verre d’absinthe dont le vert mousseux n’évoque ni fête ni consolation. En 1876, Degas présente « L’Absinthe ». Les critiques s’écharpent. Pour les uns, une leçon de morale contre l’oisiveté et le vice ; pour d’autres, la simple observation d’une humanité ordinaire. Un spectateur, choqué par l’allure négligée de la femme, la condamne… avant de se reprendre.

Un siècle et demi plus tard, la scène ne se lit plus seulement à travers le prisme du goût ou de la morale, mais à travers celui des données. Des milliers de regards contemporains, invités par le projet ArtEmis à exprimer ce qu’ils ressentent, y voient d’abord de la tristesse (plus de 60 %), un peu d’amusement (près de 20 %) et, pour une minorité, du contentement (10 %). Ces chiffres redessinent le monde de l’art. Ils permettent de mesurer la nature profonde des œuvres – ou du moins le ressenti subjectif de leurs contemplateurs. Avec la même méthode, il apparaît que Kandinsky incline vers l’amusement ou l’excitation, Monet vers la sérénité, Rembrandt vers la gravité. Les toiles britanniques ou danoises sont plus souvent perçues comme apaisantes que les italiennes ou espagnoles. L’Histoire aussi laisse sa marque : la guerre civile espagnole, la Contre-Réforme ou les grands conflits du XXe siècle déplacent la balance émotionnelle, comme un choc exogène bouleverse une courbe de demande.

Les artistes connaissent leurs cycles et les spectateurs aussi. Degas, vingt-cinq ans après « L’Absinthe », signe « Les Danseuses bleues » : diagonales lumineuses, mouvement suspendu, épure des lignes. La tristesse y est moins perçue par les admirateurs cent-vingt-cinq ans plus tard !

Le digital envahit l’art. Les biennales connectées, les expositions immersives, les plateformes numériques suivent à la seconde près la réaction des visiteurs. Les galeristes savent combien de temps un regard s’attarde, si l’admiration survit au premier choc, si la curiosité se transforme en désir d’achat. L’art est de plus en plus un monde de données. L’émotion devient un indicateur, presque une variable économique. Les œuvres qui accrochent vite mais s’éteignent rapidement ressemblent aux valeurs de croissance fragiles. Celles qui s’installent lentement mais durablement évoquent des obligations solides. Les plus rares combinent les deux : impact immédiat et rendement différé. C’est là qu’apparaissent, dans la continuité d’un Monet ou d’un Kandinsky, certaines signatures contemporaines capables de conjuguer la force du premier regard et la rémanence silencieuse.

L’art pratique en permanence la rupture, celle des âmes et celle des techniques. Aujourd’hui, plusieurs peintres se nourrissent de cet air du temps numérique, combinant couleurs, vibrations émotionnelles, gestes et rythmes – comme chez l’artiste peintre canadienne, Stephanie MacKenzie, qui construit ses toiles au tempo d’une musique choisie. L’énergie de ses aplats, la tension des lignes, la respiration des vides donnent à voir ce qui, dans un marché saturé d’images, capte et retient. Ce n’est pas la brutalité d’un effet, mais l’architecture d’une émotion qui s’installe, comme une croissance organique dans un graphique économique. Le rythme du rap, de la techno ou les ondes des Dj sous les coups de pinceaux ou de crayons de Stephanie Mackenzie deviennent des indicateurs avancés de nos sociétés à la recherche de repères.

Les peintures sont les miroirs des sociétés. Une croissance économique élevée déplace légèrement la palette des couleurs : la part d’œuvres associées à la tristesse recule, celle du contentement progresse. L’ouverture économique agit de même : à la fin du XIXe siècle, le commerce extérieur britannique explose, et l’art produit alors semble s’alléger, s’éclairer. Le libre-échange, défendu comme moteur de richesse, se révèle aussi assouplisseur d’humeur. Aujourd’hui, la peinture est de plus en plus empreinte de la violence de la rue, de la drogue et de l’emprise des mafias sur la société. Elle exprime également l’importance de la sérénité intérieure, la recherche de beautés au-delà de la noirceur des temps.

Certes, il serait exagéré de réduire l’art à une simple représentation de l’économie ou de la société. Les émotions ont leurs propres nuances indicibles, mais leur observation fine peut livrer des signaux précoces. L’art peut se révéler un indicateur avancé. L’augmentation durable des œuvres perçues comme apaisantes peut précéder un regain de confiance ; la montée de la gravité, un repli, une crispation sociale. L’art n’annonce pas les chiffres, il murmure les tendances. L’Absinthe fut le thermomètre discret d’un XIXe siècle partagé entre ivresse de la modernité et solitude urbaine. Certaines œuvres contemporaines, parfois nées d’un rythme pictural, captent le XXIe siècle dans son balancement : vitesse de l’attention, lenteur de l’assimilation.

Les économistes aiment les indicateurs robustes ; les artistes livrent, des climats. Et dans ce dialogue entre chiffres et couleurs, on devine que la véritable prévision économique n’est peut-être pas dans les tableaux statistiques… mais dans les tableaux tout court.

Suivez le cercle

recevez notre newsletter

le cercle en réseau

contact@cercledelepargne.com